- 收藏

- 加入书签

融入大概念,解决小问题:初中语文大单元情境教学设计策略

——以统编版七年级下册第三单元为例

摘要:大概念是学科的核心观念,是以该学科知识对现实生活进行抽象概括后所形成的基本观点。新课标推行以来,加速转向育人本位之后,大概念在发挥语文的独特育人功能上逐渐受到重视,但如何融入语文教学情境,仍是有待探索的重大课题。本文探讨了从提炼语文大概念,到创设双线大情境,再到解决系列小问题的初中语文大单元情境教学设计策略。

关键词:初中语文;大单元;情境教学;大概念;小问题

大概念(big idea)是学科的核心观念,是以该学科知识对现实生活进行抽象概括后所形成的基本观点。所以,大概念联结了知识和生活、思维和行动、观念和实践,是学科核心素养落实到学科课程“教学做合一”过程的“锚点”。事实上,“有理有据、负责任地表达自己的观点”是《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)所规定的语文课程总目标之一,而这也正是语文大概念在学生心智中逐渐形成并应用的结果。以往的初中语文教学中,教学活动主要指向知识灌输和技能训练,大概念往往脱离于教学内容之外;新课标推行以来,加速转向育人本位之后,大概念在发挥语文的独特育人功能上逐渐受到重视,但如何融入语文教学情境,仍是有待探索的重大课题。本文认为,大概念是教师引导学生解决一系列小问题的过程中证成和强化的,在此基础上重构了教学设计策略,并以统编版七年级下册第三单元(以下简称“本单元”)为例展开论述。

一、整合单元内外,提炼语文大概念

大概念是奥苏贝尔(Ausubel,D.P.)的“上位观念”的一种重要形式,对应的是“上位学习”,即以已有的认知结构及其若干观念为基础,学习一个概括性更强的命题。同样,教师在提炼大概念时,也需要整合已有的认知、知识、观念,对本单元之外的其他单元和课外语用实践进行梳理。

(一)分析教材,理顺单元逻辑

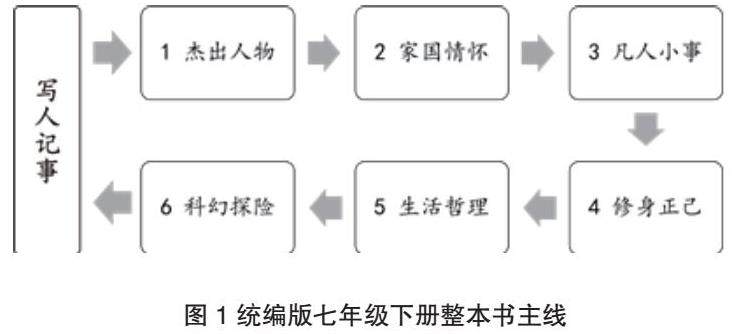

理顺单元与单元之间、单元内部课文之间的逻辑是教师进行情境教学设计的重要前提。一方面,教师需要在教材编排框架下,以“整本书阅读”的视角深入理解每个单元的人文主题,包括主题内涵、主题目标、关键概念等;另一方面,教师需要将语文要素在单元内部“实用化”,即设计学生运用语文要素去实践单元人文主题的方法。例如,七年级下册“整本书”,第一单元“杰出人物”是四篇写人记事的佳作,第二单元“家国情怀”的《老山界》和《谁是最可爱的人》是写人记事的经典,第四单元“修身正己”的《叶圣陶先生二三事》和《驿路梨花》是写人记事的名篇,第五单元“生活哲理”的《紫藤萝瀑布》和《一棵小桃树》则是托物言志、以景写人的上佳美文,第六单元“科幻探险”的《伟大的悲剧》《太空一日》《带上她的眼睛》对关键人物的描写叙事堪称典范。

如图1所示,我们再回到第三单元的“凡人小事”,就更能体会到整本教材“写人记事”主线的连贯性,以及跟其他单元在人文主题和语文要素上相辅相成的关系。由此,我们才能为提炼与其他单元相通但不相同的大概念打下坚实的教材知能基础。

(二)整合资源,发现可用之材

教师所要整合的资源包括课文、教辅、课件、教具、多媒体设备等课内资源和网络素材、文献资料、实地考察、社会实践等课外资源。大概念之“大”,不仅在于衔接了教材各单元的人文主题和语文要素,还在于整合了课内与课外的教学资源:教师既能用它来发现和理解课内外资源的实践价值,也能用它来创造语用的情境和策略。通过整合多种不同类型的教学资源,教师不但可以使教学内容更丰富,而且能在单元逻辑的基础上激发师生对大概念的外延思考。例如,笔者从本学期教材的“写人记事”主线出发,从本单元课文人与事的细节中提炼相关的关键词、文献、素材等,拓展出了生动的单元图景:买来“三哼经”的阿长、靠“破三轮车”活命的老王、明明该高兴却“露出些尴尬的笑”的父亲,还有“惟手熟尔”的卖油翁,就都不只是孤零零的单篇文字,而是可以通过一种观念高效组合起来的图景。

(三)立足学情,挖掘发展需求

我们理顺单元逻辑时,明确了“写人记事”的大概念方向;寻找课内外“可用之材”时,准备了践行大概念所需的资源。那么,接下来我们就要进行学情分析,确保所要学习和实践的大概念符合学生的发展需求。例如,本单元的写人记事,可以通过丰富的课内外资源来体悟文中的形象和情感,而且这种体悟是通过挖掘文章描写的细节来实现的。那么,学生是需要熟读精思以提升细节理解能力呢,还是借鉴作者的细节描写技巧来提升写作能力,或者在日常表达中增强细节的修辞感染力?至此,结合学生的写作能力短板,笔者提炼了本单元的一个大概念:“通过细节描写展现人物形象是一种高效的写作技巧。”其包含三层要求:

1.单元教学要引导学生抓住细节来体悟人物形象;

2.教学资源要帮助学生理解课文的文本细节;

3.学习任务要能引导学生熟读精思单元课文,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章的细节技巧,并实践这些技巧。

二、跨学科跨领域,创设双线大情境

情境教学中的情境,要有利于实现大概念所隐含的要求。既然我们认为“通过细节描写展现人物形象是一种高效的写作技巧”,那么我们由此也相信,细节之中蕴藏了极为丰富的信息,既包括跨学科、跨领域的知识,也包括本单元的人文主题和语文要素。

(一)“双跨”的内容分析

在构思情境的内容之前,教师需要考虑语文教学过程跨学科、跨领域的潜力。笔者在此对“跨学科”和“跨领域”做一个区分:“跨学科”是指语文知识技能与其他学科的知识技能的整合,但注意“为跨而跨”“生拉硬跨”的“跨学科”教学活动是错误的,真正的“跨学科”学习是为了解决单一学科无法解决的复杂问题;而“跨领域”则是联结不同的思想和活动范围或视角,如语文-地理的跨学科学习,不同的学习小组可以分别从农业领域、生态领域、经济领域等去探讨相应的问题,因为该问题的影响外溢到了诸多领域。

通过分析单元课文细节,我们可以为本单元情境教学发现“语文+历史”整合的潜力。例如,《卖油翁》中,“陈尧咨的傲慢无礼”论断广为人知,而实际上,如果我们进行“语文+历史”的跨学科学习,抓住陈尧咨这一“文武全才”及宋朝的历史背景,可能会对课文的“释担而立”“睨之”“忿然”等细节有不一样甚至相反的理解,“陈尧咨的傲慢无礼”这一人物形象是否成立就可再探讨了。本单元的跨领域潜力同样巨大,教材启发的领域就有人道、历史、生活等诸领域,给学生的探究留下了广阔的空间。

(二)“双线”的情境创设

“凡人小事”的人文主题和“熟读精思”的语文要素,是实践本单元大概念的载体:我们所要描写的人物是“凡人”,记叙的事件是“小事”;我们熟读的是经典,精思的是细节。由此,创造出属于我们自己的同样具有深刻细节的作品。教师所创设的教学情境就要能够服务“双线”,使之能被学生良好地实践:在深度理解课文所展示的细节技巧的基础上,一方面,学生能充分调用课内资源,通过图片、音频、视频等多媒体素材理解课文中的情节,更好地感受人与事的特征;另一方面,又能结合课外资源来体验“凡人小事”的生活情境,例如在家庭、社区、农村、市场、街道等场所,或通过公益活动、志愿服务等活动,有目的、有技巧地观察人与事,从中挖掘平凡人背后的故事。

经过上述层层梳理,结合即将到来的母亲节课外资源,笔者创设了如下单元教学情境:

(三)情境主题:岁月如歌,母爱如诗

情境描述:从蹒跚学步,到肆意奔跑,我习惯了母亲的陪伴,她的菜肴、她的唠叨、她的生气、她的开心,我都已习以为常。但是,我似乎忘了,母亲也有自己的故事:过去的喜怒哀乐,当下的酸甜苦辣,未来的心心念念。母亲节快到了,给母亲写个小传吧!跟妈妈谈谈心,听听那过去的故事,捕捉那值得永远留念的细节,把瞬间变为永恒。

该情境的核心任务是“给母亲写个小传”,有三条要点:首先,在跟妈妈谈心、听那过去的故事时,要结合过去和当下的历史背景,为故事补充丰富的背景细节(语文+历史);其次,要用心关注妈妈的言行举止细节和故事细节,用细节体现意蕴;最后,要注意从故事内容中挖掘经济、社会、文化等不同领域的兴趣点来深化小传的内容(跨领域)。由此,情境就在大概念的引导下开始推进情境任务。

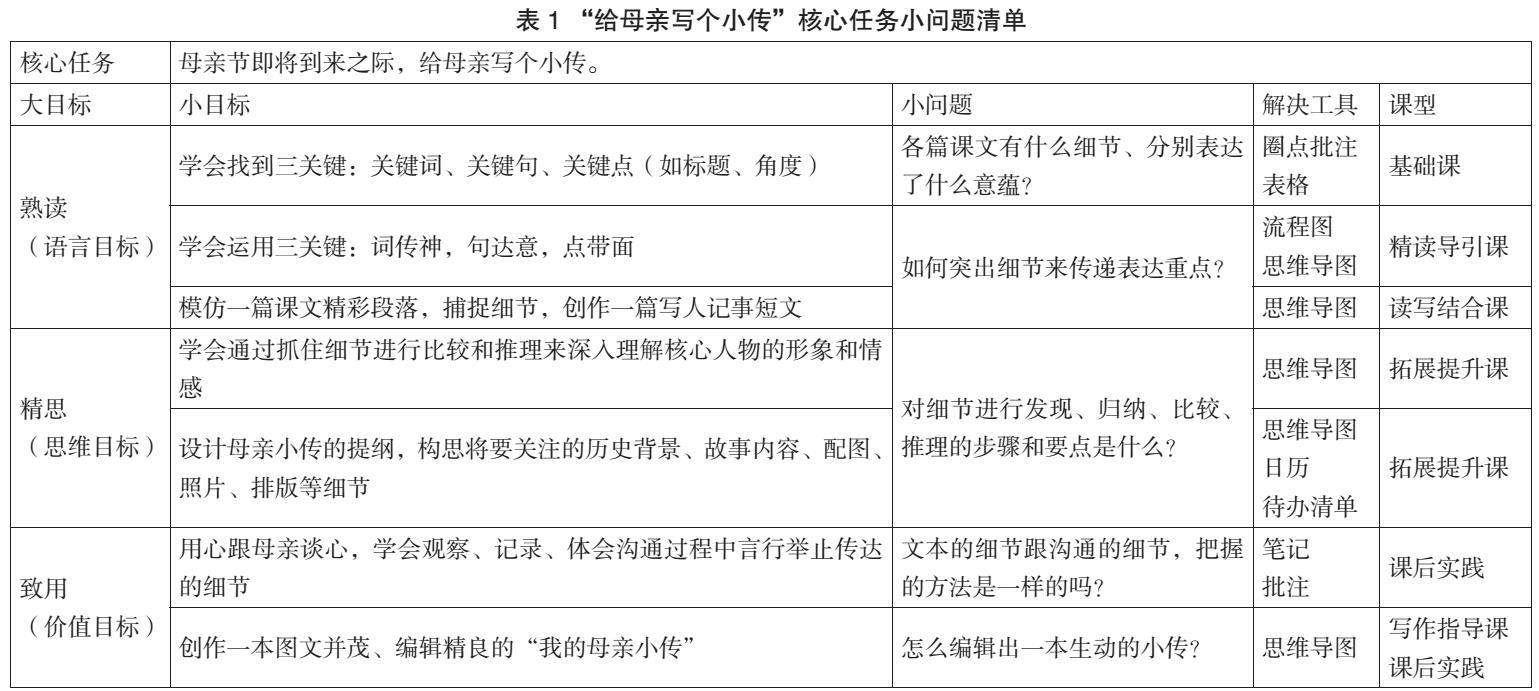

三、多样课型组合,解决系列小问题

“大概念”并非落实在核心任务中,而是落实在构成核心任务的一系列“小问题”中。所谓“小问题”,是指学生调动已有的基础知识技能和高阶认知策略就能设计方案予以解决并产出阶段性成果的问题。因此,对于不同学习基础的学生而言,问题的大小程度是不同的,这就需要教师根据学情来拆解核心任务,并配以适当的课型。同时,“小问题”跟“子任务”不同之处还在于,虽然都有一定程度的成果导向,但前者的问题导向更强,学生要探究问题的解决方案并兼顾执行成果,而后者更关注任务的固有过程和“绩效考核”。笔者按照“拆解核心任务-分析小目标-设计小问题”的思路,设计了表1的小问题清单:

如表1所示,笔者还为学生解决小问题提供了解决工具(包括其使用技巧),通过解决一个一个小问题,核心任务也就逐渐达成并产出相应的阶段性成果和最终成果。但一个小问题并未对应一个子任务;事实上,在小组合作中,根据实际需要,一个小问题可能产生多个子任务,如“各篇课文有什么细节、分别表达了什么意蕴?”,可以对应“准确圈点批注课文中的关键词句等细节”和“制作课文精彩细节清单”等两个子任务。

综上所述,初中语文大单元情境教学从提炼语文大概念,到创设双线大情境,再到解决系列小问题,整个过程都是基于教材、面向现实、立足学情。教师的教、学生的学都是从大概念中延伸出相应的步骤与策略,又在多种课型的综合实施中证成大概念的正确性,并发展了学生的语文知识技能和核心素养。

参考文献:

[1]陶行知.陶行知文集[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]李娜.基于奥苏贝尔学习理论的初中语文名著导读教学研究[D].湖南师范大学,2020

[4]谢锋俊.《卖油翁》人物形象质疑与探讨[J].文学教育(上),2020(12):104-105.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号