- 收藏

- 加入书签

言语行为转喻视角下的会话“言外之意”

摘 要:在人们的日常交际会话中,经常会出现“言外之意”。人们使用“言外之意”含蓄,委婉地表达意图,听话者也需要通过推理与分析才能听出“言外之意”与“弦外之音”。通常,对于“言外之意”的研究,集中于修辞学,语用学领用。本文以英语日常会话中的“言外之意”为研究对象,从认知语言学的言语行为转喻角度,分析“言外之意”的产生以及如何推理,为“言外之意”的语言学研究提供另一个角度。

关键词:认知语言学;言语行为转喻;会话含义

1 引言

在日常交际会话中,“言外之意”的出现不可避免。根据《现代汉语词典》, “言外之意”(2002增补版)即“话里暗含着没有直接说出的意思”。同一个话语含义,人们可以选择直接表达,也可以选择含蓄,委婉地表示。“言外之意”由此产生。说话者为了避免直接表达含义,而把意图刻意地附在话语之上,听话者需要通过推理才能理解话语字面之外的含义。“言外之意”是“附加在语面之上,超越语面意义的意义”(张武英,2005)。在语用学中,“言外之意”也被称为“会话含义”。会话含义由美国语言学家格赖斯提出,说话人话语意思的暗含(implying)及听话人对其所(隐)含(what is implied)的理解。

而本文将从认知语言学的言语行为转喻理论来分析 “言外之意”,探讨说话者如何能把“言外之意”附加在语面意义之上,并且从认知角度分析听话者是如何理解对方的“言外之意”。

2 转喻以及言语行为转喻

在传统修辞学中,转喻是一种修辞格。但在现代的认知语言学中,转喻和隐喻一样,是人类重要的思维方式,是人类认识客观世界的重要手段。它们根植于人们的基本经验之中,构成我们日常的思考和行动方式(Lakoff &Johnson ,1980∶37)。

Panther &Thornburg (1999 ) 把转喻分为三类:指称转喻、述谓转喻和言语行为转喻。指称转喻是用一概念代指另一概念,如:There are some new faces in the classroom. (用face 代替 people) ;述谓转喻是指用一种表达式来借代另一种表达式, 如:用“I was able to finish my homework.”代替“I finished my homework."; 言语行为转喻是用一种言语行为来借代另一种言语行为,如: 用疑问句 “Can you pass me the salt?" 代替祈使句 “Pass me the salt." 一般人们的研究更集中于第一种,即指称的转喻,而后两种转喻一般为人们所较难察觉的。但正如隐喻一样,述谓转喻和言语行为转喻在我们生活中比比皆是,同时也反应着人们认知世界的方式。

言语行为转喻是由Thornburg 和 Panther(1997)首次提出的。他们从认知角度研究间接言语行为的转喻思维机制,提出言语行为脚本的概念。他们认为言语行为是一个有结构的行为脚本 ,一个行为由三部分组成,即

(A) 前段(BEFORE) :指行为的准备阶段,它是行为的条件和动机;

(B) 核心及结果段(CORE and its RESULT) :这是行为的区别性特征,它可以表明行为的特点及成功完成一项行为的即时结果;

(C) 后段AFTER) :指行为所带来的预期(intended) 或非预期(unintended) 的后果(consequences) 。(李勇忠,2003)

在行为脚本的段内存在着互为替代的关系,脚本内任何一部分都可根据交际的需要用于替代整个言语行为。因此,在言语交际过程中,人们能够用事件部分激活事件整体或者事件整体激活事件部分,行使概念转喻功能。(李勇忠,2003)

3 言语行为转喻与会话中的“言外之意”

会话中的“言外之意”是如何实现的?本文将从言语行为角度,以请求和批评抱怨话语为例,分析阐释这三个问题。

3.1 请求话语

Thornburg和 Panther (1997) 描述了“请求”的言语行为脚本如下:

BEFORE: H (听话人) 有能力做某事, S (说话人) 想要H 做某事;

CORE and it s RESUL T: S 使得H 有义务做某事;H 有义务去做某事;

AFTER: H 会去做某事。(孙亚,2007)

在这个脚本中,根据言语转喻的观点,在前场境,核心场境和后场境中,任何一个场境都可以使请求的脚本激活,从而使说话人达到请求的目的。然而这三个场境在激活脚本的难易程度不同,核心场境最容易激活请求脚本。下面来看几个例子:

A. Lend me your Harry Porter.

B. Can you lend me your Harry Porter?

C. I’d like to borrow your Harry Porter?

D. Will you lend me your Harry Porter?

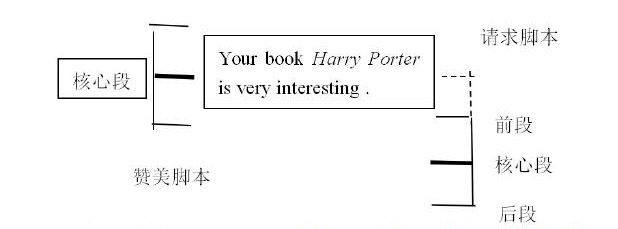

E. Your book Harry Porter is very interesting .

这个五个句子在均可表达出向别人借书的请求。A句“Lend me your Harry Porter。”激活了脚本中的核心场境,说话者使得听话者有义务做某事,这也就直接的达到了请求的目的。这句话是一个祈使句,在表达请求时最不容易让人误解。 B为 “Can you lend me your Harry Porter?”。这是询问听话者能不能做某事,属于前场境中听话者有能力做某事,前场境也能激活请求脚本。C句 “I’d like to borrow your Harry Porter? ”同样属于前场境,表面说话者想让听话者做某事,同样激活请求脚本。D句“Will you lend me your Harry Porter?”是询问听话人将会做某事,属于脚本的后场境中听话人会去做某事。后场境激活了请求脚本。最后,E句“Your book Harry Porter is very interesting .”看似不属于三个场境的任何一个。它不属于请求脚本,只是一个普通陈述句。它表达对听话者的一本书的赞扬。但在具体语境中,也可以起到请求作用。只是当听话人听到这句话时,需要更多的语境联系和语用推理。比如说话者看到听话者的这本书之后,暗示听话者这本书很好,自己也很想看。其实其“言外之意”是想借书。但是,因为这句话离核心场境的距离较远,转喻的连接力度比其他几个例子都要弱。因此,也最容易被误解。并且如果换一个场境,其表请求的效果就全无了。比如如果说话者是在评论书的内容时,那么就没有请求的间接言语行为了。这句话仅仅是一句赞美。

我们可以用下面的图表示:

因此,我们可以看到,E句既可以是激活赞美脚本,又可以激活请求脚本。该句不是代表一个请求,而是指向一个请求。“代表和指向的区分显示了一个语句所表示场境的那个部分与该场境的转喻连接力度是有强弱差异的。”(隋丽,2007)

从上面的分析,我们可以看出,在表达请求时,不同语境的话语都可能激活请求脚本,从而实现请求。不同的言语场境在言语转喻中的代表作用和转喻连接力度是不同的。脚本核心段的转喻连接力度最大,离核心段越远,转喻连接力度越弱,它在代替整个脚本时,听者需要做出较大的语用推理。而且离场境核心越远,这种指代作用越容易受到外在语境的影响,转喻关系语境的依赖性越强。然而,核心场境的话语偏向命令他人,使他人颜面受损。在现实生活中,会话还有考虑礼貌原则,所以人们并不经常直接核心场境语句,而是以前场境、后场境或场境外的话语激活请求脚本。因为这种转喻关系,我们在表达请求时,人们能够使用“言外之意”,并且“言外之意”能够被人所理解。

3.2批评抱怨话语

批评抱怨会损伤对方颜面,因此,在日常会话中,批评抱怨也可以通过“言外之意”表达。我们可以看下面一个例子。

A: Waiter, what's this fly doing in my soup?

B: I believe that's the backstroke.

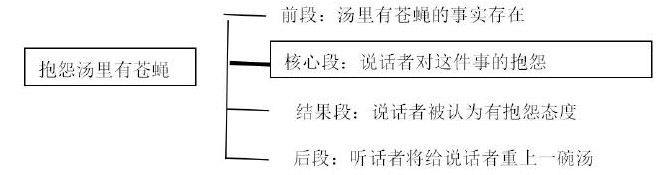

A由于汤里有苍蝇而向B抱怨 “What is this flying doing in my soup?"。在这里,A用 “what's this flying doing in my soup?",这句抱怨场境外的话语,代替了 “I complain that your soup is dirty."的抱怨场境的核心话语。抱怨场景的脚本如下:

前段:P 作为事实存在;S 对P 抱有一种情感态度。

核心段:S 表达出对P 的情感态度。

结果段:S 被认为对P 抱有这种情感态度。

后段: (这种言语行为一般没有后段) (李勇忠,2003)

可见,"what's is this fly doing in my soup?"属于表达抱怨之情脚本的前段,说明汤里有苍蝇这个事实的存在。从而,用前段代替整个抱怨的脚本,达到抱怨的目的。字面含义问“这只苍蝇在汤里做什么?”,实际上表达的重点是“言外之意”,我在抱怨汤里有苍蝇。而言语行为转喻理论中不同场境可以激活脚本的观点,使这种“言外之意”成立有了理论依据。如下图所示:

可见,A用前段激活整个脚本,表达“言外之意”,其真正表达的意思是“核心段”的内容。正因为A采用的前段的话语,转喻连接力度弱,B才可能产生刻意曲解,按照字面意思理解,而忽略其间接言语行为的意义。B按照字面意义回答以后,避免了自己的尴尬,使得对话多了些轻松与幽默。

而另外一个例子,

A: How do you like my painting?

B: I don’t have eye for beauty, I’m afraid.

这个对话中,B不喜欢A的画,但B回答 “I don't have eye for beauty”。B故意答非所问,间接的表达出自己不喜欢对方的画。这个例子中有两个转喻。一个是用 “have eye for beauty"代替了审美的能力,这是一个称谓转喻。同时还存在一个言语行为转喻。这个场境前段是B不喜欢A的画,场境的核心是B表达他不喜欢这幅画,场境结果段是B被认为不喜欢A的画。而B没有审美能力是一个场境外的因素.在这里,B用自己 “don't have eye for beauty" 代替自己没有审美能力,又用自己没有审美能力代替了自己不喜欢这幅画的结果。以场境外的一个因素代替了表达不喜欢感情的脚本。B通过转喻委婉表达不喜欢之情。

4 结语

在本文中,作者通过分析请求场境和批评抱怨场境,从言语行为转喻角度分析会话中的“言外之意”是如何得以实现的。正是通过言语行为转喻,脚本中不同场境的相互替代,才使得人们在表达自己的意思时,不用直接表达核心意思,而通过“言外之意”表达自己的真正意图。

参考文献:

[1]Thornburg,L. & Panther, K. 1997,Speech ActMetonymies [A ]. in W.Liebert, G.Redekker &Waugh, L. ( eds. ) D iscourse and Perspective in Cognitive L inguistics[ C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, ,205 - 219.

[2]Lakoff, G. &M. Johnson.,1980,M etaphors W e L ive B y [M ].Chicago: The University of Chicago Press

[3]束定芳.认知语义学.上海:上海外语教育出版社,2008

李忠勇. 间接言语行为中的借代[ J ]. 解放军外国语学院学报, 2003, (3)

[4]李勇忠. 转喻的认知语用阐释[J ]. 外国语言文学, 2003(4)

[5]李勇忠. 论语法转喻对语言结构的影响[J]. 外语教学与研究, 2005(4)

[6]李勇忠.语言结构的转喻认知理据,外国语 2006(6)

[7]刘润清,关于Leech 的礼貌原则[J].《外语教学与研究》1987(2)

[8]隋丽.论言语行为转喻与语用推理.辽宁行政学院学报 2007(3)

[9]孙亚. 误解与言语转喻行为[J ].外语教学, 2007(2)

[10]张武英,言外之意的类型及其推理[J].常州工学院学报(社科版),2005(6)

[11]倪健新,李妍.从言语行为转喻的角度看会话中的礼貌原则[J]. 文教资料,2009(12)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号