- 收藏

- 加入书签

家校社协同下小学生劳动教育课程构建

2020年7月,《大中小学劳动教育指导纲要(试行)的通知》提出了劳动教育实施主体之间的关系,即以学校为主导、以家庭为基础、以社区和社会为依托或支持的协同实施机制,并形成家校社共同孕育劳动教育的合力,家校社协同开展劳动教育成为推进劳动教育由理念走向实践的重要抓手。

一、家校社协同下劳动教育课程构建背景

(一)时代背景分析

1.贯彻国家教育方针的需要

2018年9月,习近平总书记在全国教育工作会议上指出,“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”明确提出把劳动教育纳入社会主义建设者和接班人的总体要求之中,加强劳动教育重新成为国家教育方针。2019年11月,中央深改委通过《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中提到,劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容;2020年3月,中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》对加强新时代劳动教育,落实“五育”并举,实现立德树人教育根本任务做出了整体设计,强调开展劳动教育迫切需要整合家庭、学校和社会的力量,在协同共建中形成具有我国特色社会主义的劳动教育格局。为了进一步推动劳动教育由思想理念走向具体实践,2020年7月,教育部印发了《大中小学劳动教育指导纲要(试行)的通知》,再次明确指出劳动教育需要与学生的家庭生活、学校生活和社会生活有机结合,从目标、内容、实施以及评价等多个方面对劳动教育的实践发展提供了更具操作性的方案,从国家层面对劳动教育作了全面部署和顶层设计。

2.构建学校生命教育体系的需要

古城小学的育人目标是培养“求真、向善、尚美、至慧”具有民族根基和国际视野的智美少年。其中“尚美”语出《论语》曰:“尽美矣,又尽善也。”意为培养正确的审美观念和价值取向,以劳育美,以美育人,在劳动创造中形成发现美、体验美、鉴赏美、创造美的意识和能力。

3.构建五育并举的教育体系的需要

本课程旨在挖掘家校社协同下的劳动教育资源,整体优化学校课程设置,将劳动教育有机整合到学校三级课程之中,形成具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动体验课程体系,引导学生树立正确的劳动观,崇尚劳动、尊重劳动,增强对劳动人民的感情,让劳动教育成为学校课程体系的“基因”,发挥劳动教育独特的综合育人功能,构建德智体美劳五育并举的教育体系。

(二)学校现状分析

1.学校办学理念

古城小学的办学理念是“生命教育”,即“生命至美,教育至慧”,生命因成长而美丽,让每一个人与真善美同行,成就美好未来,教育因智慧而闪光,让每一个人博学笃行,点亮智慧人生。

2.学校育人目标

培养“求真、向善、尚美、至慧”具有民族根基和国际视野的智美少年。

3.课程建构思路

本劳动课程聚焦于“整体建构家校社协同下小学生劳动课程”的顶层设计,对学校课程资源、社区课程资源和家庭课程资源进行深度开发、重构整合、建立系统化、序列化、内容丰富、形式多样、体现学段贯通、指向核心素养的劳动课程体系架构,将劳动教育与学生的家庭生活、校园生活和社会生活有机结合起来,形成家庭劳动——校园劳动——社会劳动一体化有效融合的劳动教育课程体系。

二、家校社协同下劳动教育课程构建

(一)课程目标

1.总目标

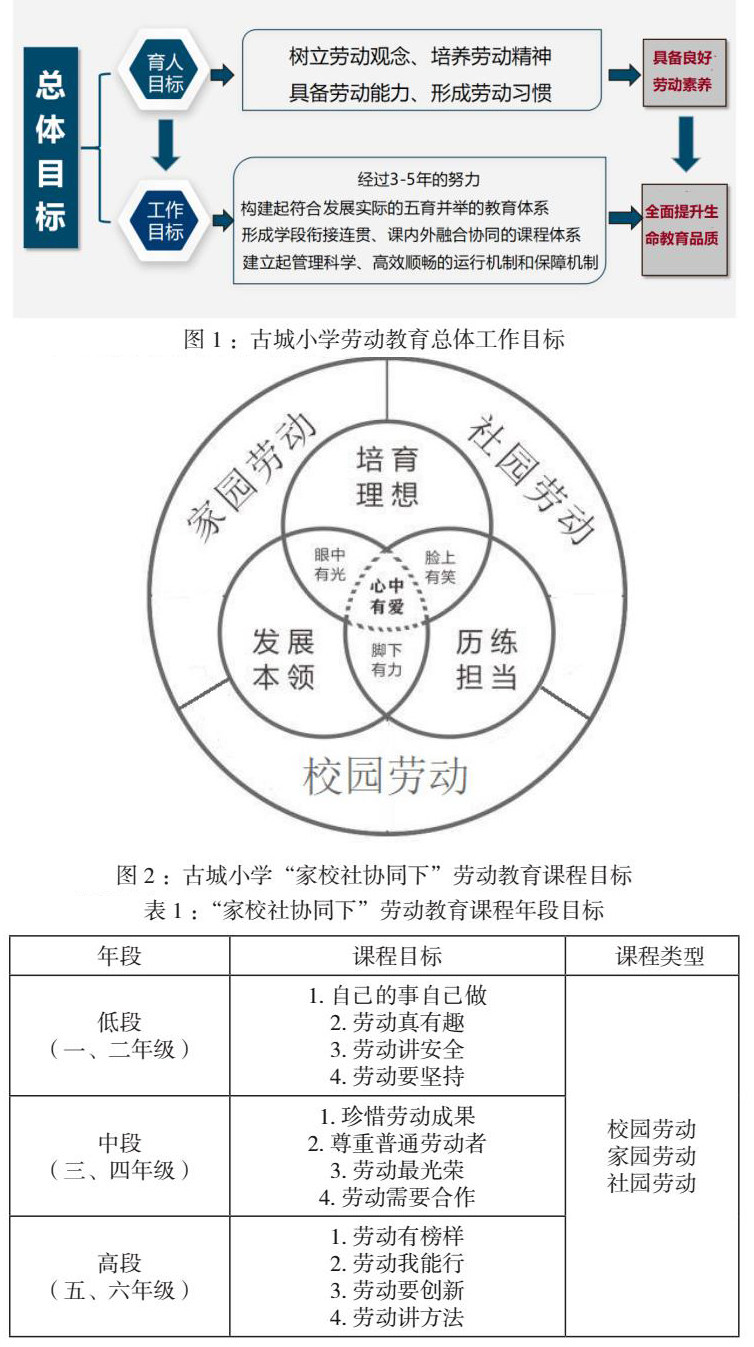

基于国家文件精神以及古城小学“生命教育”的办学理念,积极构建劳动教育价值体系,提出了劳动教育的育人目标:树立正确的劳动观念、具有必备的劳动能力、培育积极的劳动精神和养成良好的劳动习惯和品质。

(1)精准定位劳动体验课程目标

依据学校劳动教育总体工作目标,我们建构了校园、家园、社园“三园联动”的劳动体验课程,通过场域联动、学科融合与学段延展,打破劳动教育的边界,将家、校、社的“学习场”融通联动起来。

2.学段目标

根据学生的年龄特点,课程设计分低、中、高三个年段,依据日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动的要求,形成具体的学段课程目标。

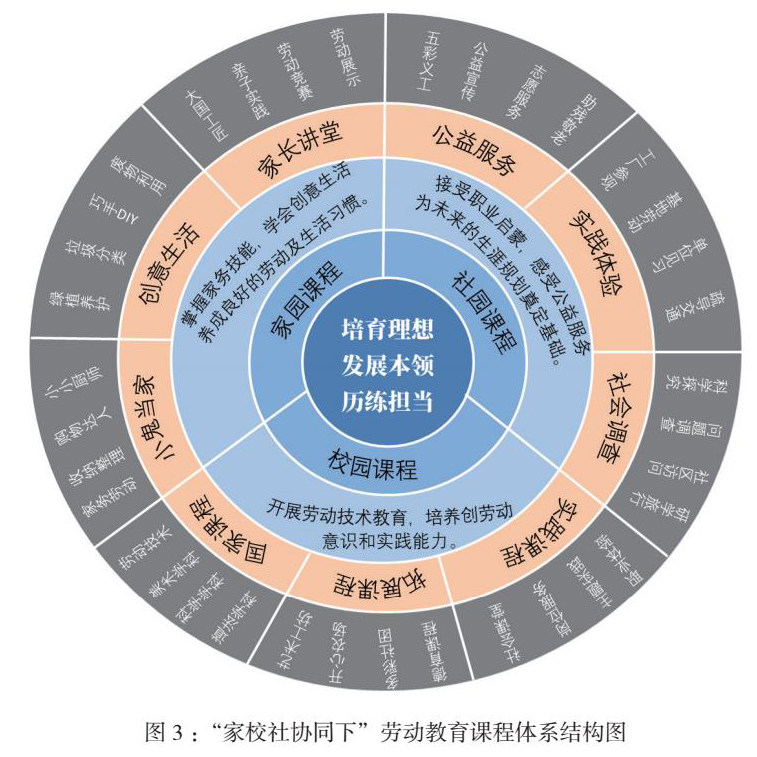

(二)课程框架

基于课程目标和劳动资源,进行校本化研发规划,整体构建“校园、家园、社园”三园联动的劳动体验课程体系,科学设置劳动教育课程内容,培养学生正确的劳动价值观和良好劳动品质。

校园课程,包括国家课程、拓展课程、实践课程三级课程的全面整合,既包括学科间的横向整合,也包括学段间的垂直整合。国家课程,面向全体学生,关注劳动基本知识、基本思想方法和基本技能的培养,为学生发展夯实基础;拓展课程面向全体学生的个别化需求,重在开阔眼界与个性发展;实践课程面向重在问题解决与深度学习,让学生面向生活实际,在劳动体验过程中落实探究精神、研究能力与创新思维的培养。

家园课程,开发家庭基础劳动课程,“小鬼当家”帮助学生形成基本的生活技能,逐步养成劳动习惯;“创意生活”鼓励学生捕捉自己感兴趣的主题,设计劳动方案,展开创意家务实践;“家长讲堂”对学生进行劳动思想教育和劳动技能传授。

社园课程,包括公益服务、实践体验、社会调查三类课程,通过课程+研学的方式,使学生加深对于社区的历史、文化、非物质文化遗产等内容的认识,通过义务劳动服务,促进学生交流能力、合作能力和劳动能力的提升。

依据学生的认知规律,将课程结构分为基础型、拓展型、进阶型阶梯式成长目标。基础型指向劳动意识的普及与认知,拓展型指向劳动习惯与生活劳动技能的培养,进阶型指向高阶劳动素养及劳动价值观的进阶培育。

(三)作业清单

以学生自主完成为基本方式,采取自我清单式管理、菜单式研发,让各项劳动充满乐趣,以低年级为例,低年级学生在家庭劳动教育中学会叠被子、系鞋带、整理个人物品等,在学校劳动教育中学会扫地、擦黑板、整理图书角等,在社区劳动教育中能养成主动捡拾垃圾、擦拭公共设施的良好习惯。帮助学生在家庭劳动中形成家庭观念,在学校劳动中增强维护集体的责任感,在社区公益活动中树立服务他人的意识。

本论文是北京市教育科学“十三五”规划2020年度校本研究专项课题“家校协同下小学生劳动体验课程开发与实践案例研究”成果,课题编号:CDBA2020072

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号