- 收藏

- 加入书签

2022版《道德与法治》新课标中的小学心理健康教育核心素养教学例谈

——以湖北省地方课程心理健康教育相关内容对照为例

良好的品德修养是形成健全人格的基石。“健全人格”最简单的定义就是人格的正常和谐的发展。心理学对于健全人格的相关特征有学术角度的定义,认为可以从五个维度来定义一个人的人格是否健全、心理是否健康,即性格(内外倾)、人格品质(善恶)、责任感、情绪的稳定性以及思维的开放性。《中国学生发展核心素养》对“健全人格”做出了具体阐释,即具有积极的心理品质,自信自爱,坚韧乐观;有自制力,能调节和管理自己的情绪,具有抗挫折能力等。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》也指出,“健全人格”是指具备正确的自我认识、积极的思想品质和健康的生活态度。少年儿童时期是一个人的人生观、世界观、价值观形成的重要时期,也是人格形成的关键阶段。因此,健全人格和品德修养的培育尤为重要。正如习近平总书记所说的:第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。道德与法治课程在学生核心素养提升方面的积极作用愈发明显,更是成了学生心理健康教育的重要阵地之一。作为一名一线心理健康教师,笔者认为可以通过研读教材,提炼《道德与法治》课程教学内容与心理健康教育教学内容的契合点,以此在小学《道德与法治》课程中融合心理健康教育核心素养。

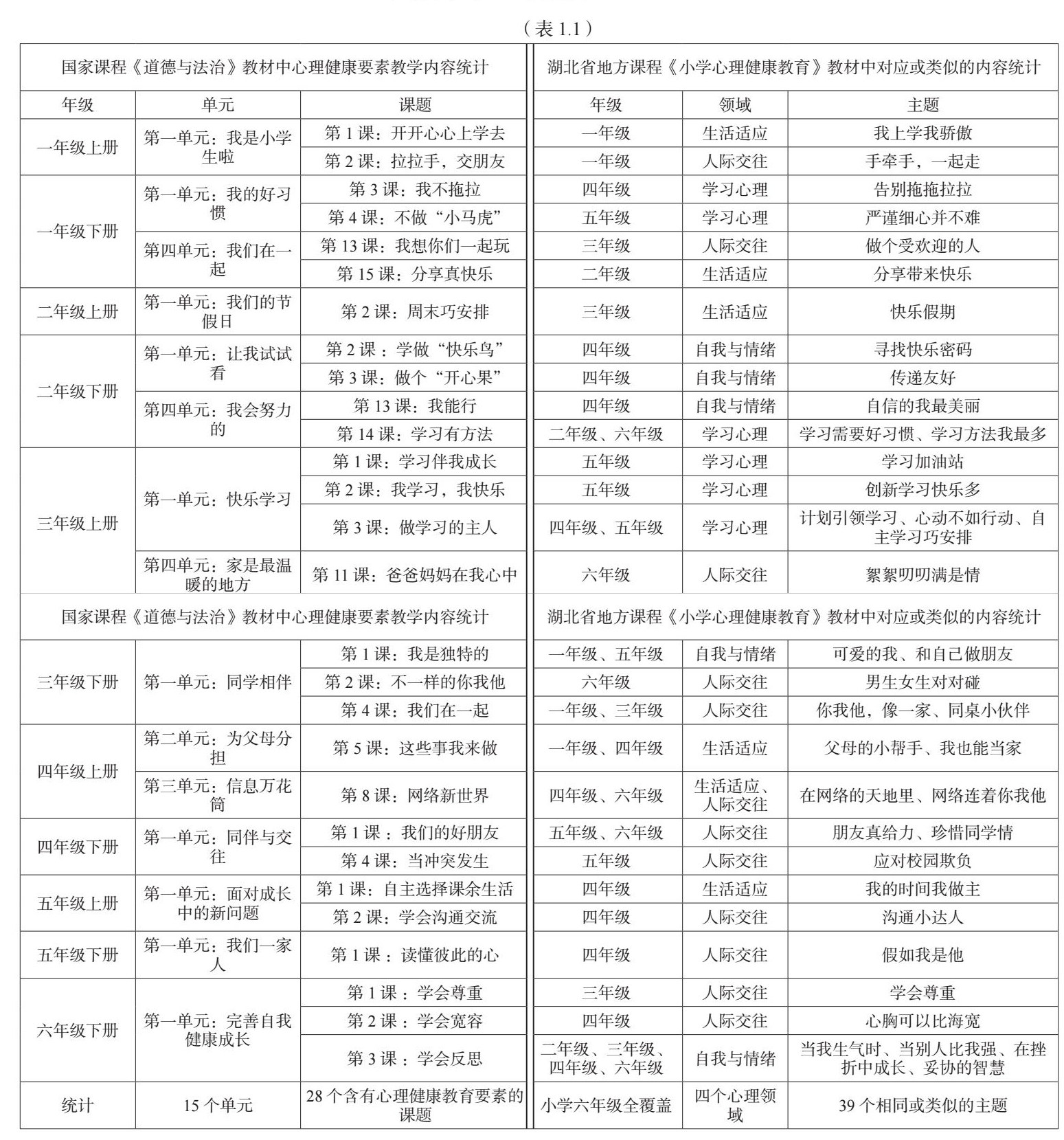

心理健康是学生快乐学习、健康成长、幸福生活的基础,规范心理健康教育是促进心理健康教育发展的重要途径。基于其在儿童青少年成长过程中的重要作用,国家和政府反复强调要加强中小学心理健康教育,在今年修订的《道德与法治课程标准》中,明确提出心理健康教育的核心要素,概括为“健全人格”。它包含四层含义:一是自尊自信,二是理性平和,三是积极向上,四是友爱互助。这四个方面的心理健康教育核心要素在现行的统编版小学道德与法治教材中分布在以下教材单元中(见表1.1),实际上,这四个方面的核心要素也是心理健康教育教学内容的集中体现,它们在现行的地方课程教材湖北省《小学心理健康教育》中分布在这些年级的领域与课题当中(见表1.1),两者有诸多相同主题或相似的主题内容,由此可见,《道德与法治》课程已经成为学生心理健康教育的重要阵地之一,两者融合度较高。在教学过程中,教师应仔细研究心理健康教育、道德与法治课程的相关教材,并尝试着将心理健康教育、道德与法治课程的教材整合起来,寻找两者之间的融合点,明确心理健康教育、道德与法治课程之间的共同教学目标,找出两者的契合点,并将其当作教学的切入点,以实现心理健康教育、道德与法治课程的完美融合。

例如,在学习统编版《道德与法治》三年级下册第一单元“同学相伴”这一部分内容时,以单一教学目标为导向,教学任务设计大多以“引导学生正确认识自我,和同学相处”为主。为融入心理健康教育,在教学设计中,教师要对教学目标进行调整,丰富教学内容,可以从引导学生学会自我欣赏、自我评价及欣赏同学的优点入手,对同伴在成长过程中的意义进行渗透,进而引导学生正确感知同伴之间的温暖。与此同时,教师还可以借助一些真实案例,指导学生在学习生活过程中学会正确与人相处,在面对学习与生活中的消极心理时要积极与同伴沟通,敞开心扉与人交流。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号