- 收藏

- 加入书签

基于甲骨文化资源的小学语文与美育跨学科融合探索

摘要:本案例为在以学校王懿荣甲骨文化探索和与语文教学相融合基础的前提下进行的美育跨学科创新实践。在培养学生美育实践表现技能基的础上,更加注重与传统文化和历史人文学科的衔接。本案例通过对古现王懿荣甲骨文化的资源利用,将造型艺术、书法艺术、汉字识字、历史学科等进行整合和对比研究,是跨学科教学领域进行一次尝试创新。

关键词:融合 甲骨文 语文 美术

一、背景

新的时期,全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生的审美素养和人文素养成为新的教育方针。将学校的美育与人文学科教育放在同等重要的地位并互为表里并在校本化美育学科进行探索和实践,学校美育创新工作组一直在寻找艺术与人文学科结合的突破口,并进行了各种尝试。

2018年学校加挂王懿荣小学名称,紧接着2020年学校被评为山东省首批甲骨文示范校。在此背景下,将美育与传统文化结合、与古现(王懿荣的故乡为古现东村)地域文化相结合成为了学校美术教育的重点方向,通过发挥语文教研组与美术教研组的集体智慧,最终确立了王懿荣甲骨文化渗透美育教学为主体、涵盖并可以关联多学科知识以及地域文化的综合性创新课程。

二、 创新举措

(一)刻骨以载道 艺以传文,建立甲骨文教育校本课程体系,让课程融合落地生根。

2014年,学校精心编纂了《古现——我可爱的家乡》校本教材,对古现的自然条件、历史沿革、牟子国文明的失落、以及“天眷其后、世泽蝉联”的王氏家族的荣耀、王懿荣与甲骨文化等分章目进行研究。在此基础上,2017年夏,在鲁东大学汉语言文学院相关教授的带领下,学校又编写了《1000基础汉字渊流考据》一书,将小学出现的1000个高频字一一追溯探究到甲骨文、金文、大篆和小篆,利用甲骨文探究汉字本源,利用甲骨象形特点拓宽识字途径,丰厚文化底蕴。

另外,学校于2019年组织两个团队分别编写了《王懿荣与甲骨文化》,从甲骨文的历史文化意义——汉字的发展演变——汉字对周边国家的影响——用甲骨文学汉字——识写甲骨文的逻辑顺序,拓展延伸,逐渐引领学生走向探究汉字文明和中华文明发源的深处,。

校本教材的编写为学科融合教学活动的开展奠定了基础。在此基础上,学校编制了“甲骨文书法书写标准”“王懿荣与甲骨文化评价手册”等,并将这两门课程正式纳入学校的校本课程体系中,并在美术课程体系中单独开设甲骨文象形与文化内涵的综合探索课程。

由点带面,以思维导图为路径进行语文课程与美术课程的深度融合。

学校语文与美术教师一直在思考如何在构建学生知识大框架下,将艺术与其它学科进行有机融合,让知识流动起来,并组成贯通的脉络以促进学生核心素养;思考如何利用现有资源或提升现有资源支撑学校美育融合研究。

为此,语文与美术教师进行了深度的研讨并进行了有价值的课堂实践。

1.开设了甲骨文书法课。一二年级开设硬笔书法,由语文老师指导,老师们分年级册编写印刷了《甲骨文练字本》,通过“认、读、写、讲、画”的方式,将甲骨文的学习贯穿于课堂教学中;通过对一二年级的甲骨文知识打底,三四五年级开设了甲骨文毛笔书法课,由专业老师教授,通过对甲骨文书法线条艺术特点、象形特点、由刻到写的转变特点、与金文书法和楷书进行横向对比的教授,让学生通过文字美感受和体验汉字文化的深刻内涵,感受发现甲骨文的重大意义。

2.以思维导图为路径,拓展甲骨文艺术延展空间。

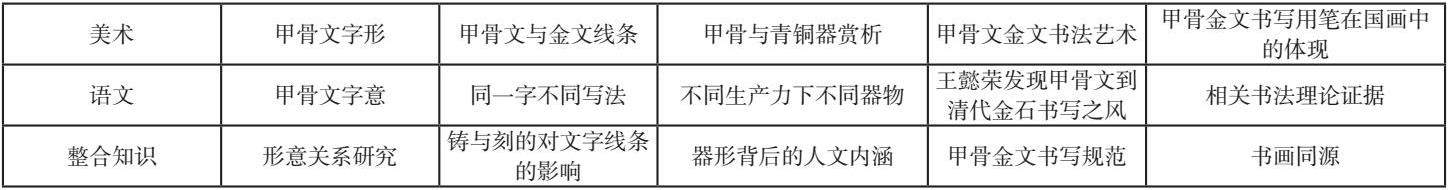

在保持国家课程结构不变的前提下,美术教师对鲁教版小学美术三年级下册《曲曲直直》《我们班级的标志》,五年级上册《趣味文字》,五年级下册《珍爱国宝——古代青铜艺术》,四年级上册《有趣的书》等相关课程进行整合,以甲骨文艺术为主脉络,进行知识贯通和融合,按照横向与纵向角度将相关美术知识嵌入主脉络并形成互通的网络。基于此研究方向,学校美术教研组与语文教研组进行了知识整合研究,并做了大量的前期准备工作。如图示:

在课堂实践方面,以《曲曲直直》一课为典型案例进行简单介绍。

本课学习体会不同线条作为造型语言所呈现出的不同感受。在具象造型之后单列一节以书法线条为代表的抽象造型课进行讲解,以甲骨文和金文书法线条作为直线与曲线的两大代表,让学生感悟线条因工具的不同、心境的不同而体现的不同艺术特征。

如上导图所示,在充分考虑三年级学生学情的情况下,将直线曲线特点以甲骨文和金文作为承载体让学生直观感受抽象书法线条的审美特征,从而将知识深度和知识广度拓展到中国传统艺术鉴赏上,在中国传统文化语境下进行美育、德育、智育的三重教育。

3.课堂之外,进行综合探究实践

美术课堂以此外,学校开展以甲骨文文化为主题的多种活动,激发学生探究的兴趣。比如开展的“走近王懿荣,探究甲骨文”活动,师生一起实地考察,走进王懿荣纪念馆,甲骨文之父王懿荣故居等地,与王懿荣进行“亲密接触”,在此基础上,开展甲骨文小小书法家、甲骨文小画家、甲骨文故事大王评选等系列活动,激发了孩子们通过写、画、讲等方式探究甲骨文渊源的兴趣。

三、经验与总结

加强学校语文教研与美术教研在同一文化下的艺术、人文、历史、地理等诸多学科的互联互通研究,将学生的碎片化知识进行脉络化整合,从而形成真正的核心素养框架,以内在驱动构建学生完整的认知和审美。

3.以学校为点形成整个区域文化发展的推动力,让学校甲骨文艺术文化研究在教育成效、社会价值、学生发展三者中成为良性的连接点,最终实现崇真向美、文化自信的教育风貌。

参考文献

1.苏铭婷.浅谈甲骨文应用于小学识字教学的可行性[J].文理导航,2015(15):46-46.

2.沈清弟.浅谈甲骨文应用于小学汉字识字教学的可行性与局限性[J].戏剧之家,2016(11期):207-207.

本文系烟台市教育科学“十四五”规划一般课题《利用甲骨文优化小学语文识字教学的实践研究》阶段性成果,课题编号:YJGHYB145118

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号