- 收藏

- 加入书签

“基于“岗课赛证创”融通的机电一体化专业模块化课程体系创新与实践

摘要:随着信息技术、智能控制技术与机电一体化技术的交叉融合,推动了装备制造领域向数字化、智能化方向发展。为适应这一趋势,本文提出了一种基于“岗课赛证创”融通的机电一体化专业模块化课程体系创新与实践方法。该方法打破了传统学科教学的模式,创新重构“基础共享、核心分立、全面拓展”的“平台+模块”课程体系,实施“团队协作+过程导向”模块化课程教学模式,以解决传统教学课程体系无法体现课程集群效应,学生的知识和技能局限单一,学生的能力培养和目前的产业发展需求不匹配等问题,实现精准对接产业发展需要。

关键词:岗课赛证创;机电一体化;模块化课程体系;创新与实践

1 研究现状与背景

2019年5月,教育部印发了《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》,(以下称《方案》),方案中提出,要打破学科教学传统模式,把模块化教学作为重要内容,探索创新项目式教学、情境式教学。

在新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展的驱动下,要求从事高端智能制造的技术技能人才在具备传统职业能力的基础上,掌握新技术技能,而且呈现出“一岗多能”、跨界型和复合型的特征趋势。培养掌握机电一体化技术的复合型技术技能人才,使人才适应重庆高端装备制造企业的岗位需求,成为机电一体化专业教学改革的出发点和着力点。

智能化时代职业的大规模交叉融合,以及基于智能化工作情境的实际问题常常具有真实性、复杂性、跨领域性等特征,对学生知识迁移能力提出了更高的要求。传统教学课程体系无法体现课程集群效应,容易导致学生的知识和技能局限在单一专业内,学生的能力培养和目前的产业发展需求不匹配。因此,亟须进行模块化课程体系的建设,以精准对接产业发展需要。

2 建设基础

智能制造与交通学院是学校服务“中国制造2025”国家重点战略打造的二级学院,设有与重庆市发展高度匹配的国家级“中国特色高水平专业”——机电一体化技术专业群。同时,机电一体化技术专业群立项为国家级首批职业教育教师教学创新团队建设单位。学院依托重庆装备制造业的大力发展,将机电一体化技术、工业机器人技术等装备制造类专业构建了完善的校企合作机制,与重庆机电控股(集团)公司、重庆市能源投资集团公司、四川煤炭产业集团、江苏汇博机器人技术股份有限公司、ABB机器人重庆应用中心等20多个大型企业建立了稳定合作关系,开展了订单班培养,主要进行校企协同开发课程、教师培训和企业人员培训、共建校内外实训基地等方面的合作。校企协同推进了基于行动能力导向的课程体系改革,专业核心课程均开展了基于行动能力导向的课程改革,教学团队具备精湛的模块化教学设计实施能力、课程开发能力、教学评价能力、团队协作能力和信息技术应用能力。

3 研究内容

基于“职教20条”提出的“提质培优”的重要改革部署和创新,整合教学资源、重构课程体系,将机电一体化专业课程与工作岗位对接、与职业技能等级证书融合、与职业技能大赛贯通,以专业课程为基础、以工作岗位为导向、以职业技能证书为技能评价方式、以技能大赛为提升方式,将课程、岗位、证书、竞赛紧密融合和协同推进。

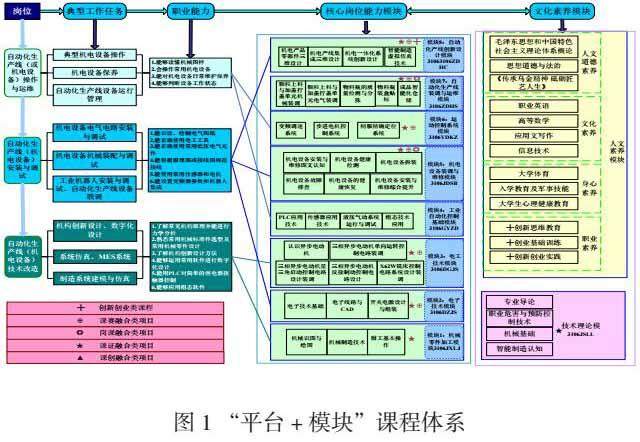

3.1 构建“岗课赛证创”深度融合的课程体系,重构“基础共享、核心分立、全面拓展”的“平台+模块”课程体系。

与合作企业进行专业调研,通过企业座谈、问卷调查等方式,了解掌握专业对应岗位群,并进一步细化梳理岗位群的典型任务,基于典型工作任务,紧扣岗位技能标准设置学习领域,吸收企业行业的新技术、新工艺、新规范,并将其纳入课程内容中,实现岗课融合。细化智能线运行与维护工业、机器人应用编程等技能证书,将其融入课程体系之中,实现横向贯通、纵向递进,实现课证融合。在设置学习领域时全方位纳入技能大赛项目,以大赛项目为载体设置教学模块,如机电一体化、工业机器人技术应用等赛项内容融入特定的课程模块中,实现课赛融通。依托创新创业项目,将创新教育融入人才培养,形成“岗课赛证创”五融通育人机制。

3.2 实施“团队协作+过程导向”模块化课程教学模式。

支撑核心岗位能力培养的个性化课程,各课程根据课程标准选择相应的能力模块和技能点组课,实现基于岗位能力对课程体系的整体改造。校企联合组建结构化的课程教师团队,教师根据专业特长承担不同能力模块的教学任务,形成协作教学共同体。

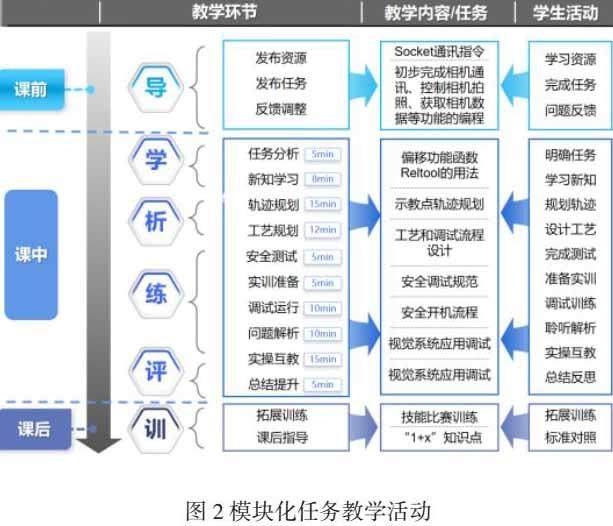

例如以模块化课程《工业机器人应用编程》中的任务四—相机通讯的编程与调试”为例,实施“导、学、析、练、评、训”六环教学。

任务导入:通过平台发布任务,引导学生自主学习编程基本指令,根据前序项目经验,小组合作初步完成任务的离线编程。

新知学习:通过在线课开放课程、虚拟仿真等资源及头脑风暴等教学方法的应用使学生真实感受到变量、常量、数据存储类型等概念的差异,抽象变具象。

工艺分析:通过轨迹规划、程序流程设计、调试作业指导书的制作等教学活动,开展小组探究,建立系统性的思维,将复杂任务分解,优化程序设计,突出教学重点。

实操演练:模拟企业真实工作流程和协作关系,以任务为牵引,通过班组会议、开机检查等活动创设生产情景,通过角色扮演进行岗位分工协作,以学生自主调试为主,教师协助引导为辅,并借助智能化调试终端开展综合性任务的程序调试,突破教学难点。

总结评价:依托校企合作研发华智通平台和智慧职教平台,搜集过程数据,基于评价体系,对6个组进行实时评价,教师按照相机与机器人的通讯编程与调试的完成目标达成情况,分析、点评和总结。

拓展训练:根据小组学习成效,个性化推送不同品牌视觉系统的配置方法和机器人与相机间进行PROFINET等通讯方式的编程调试,为竞赛和下一步学习打好基础。

3.3 实施“多元多维+技术赋能”模块化课程考核方案。

在开展模块化教学改革时,同步开展考核方式的创新,将课程对应岗位指标作为评价指标,遵循线上评价与线下评价相结合、课堂表现与课外学习相结合、个人自主学习与团队分工协作相结合、学生主导地位与教师主导作用相结合的基本理念,将岗位能力标准、技能大赛评价标准、职业资格证书标准融入考核评价,利用信息技术,灵活使用在线教学平台,进行多元互动,帮助学生有效完成知识建构。形成“多元多维+技术赋能”模块化课程考核评价方案。

4 研究举措

4.1 校企共同研制适应典型岗位能力需求的人才培养方案

通过充分调研制造业类企业典型岗位群,分析典型技术岗位的素质、能力、知识结构,根据岗位能力、素质、知识要求,构建典型岗位能力模块体系,融入“1+X”证书内容的技能训练要求,开发教学项目,再根据项目涉及的知识点不同,分解成不同的课程,根据模块、项目、课程的需求,构建实习实训条件。开发与智能制造现场的新技术、新工艺相适应,既能满足企业培训员工的需求,又能满足高职院校教学的需求,适应重庆区域制造产业需求的机电一体化技术专业人才培养方案。

4.2 重构“岗课赛证创”融通的模块化课程体系

分析专业工作岗位中的典型工作任务并调研明确完成这些工作任务的知识、技能、素养需求,重新按知识和能力点拆分整理并将其融入课程教学内容中,实现课程与岗位的紧密对接。同时循序渐进地将工业机器人运维员、自动化生产线操作与运维员等技能证书的考点融入课程教学中,使教学内容与工作岗位需求及技能考核要求紧密贴合,激发学生的学习动力和积极性,实现课程与证书的深度融合。在设置学习领域时全方位纳入技能大赛项目,以大赛项目为载体设置教学模块,开发既与企业生产相适应、又与教学相适应的模块化、项目式的课程体系。

5 研究成效

5.1 提升人才培养,增强学生竞争力。自专业群课程体系实施以来,学生的专业技能、创新能力、综合素养和岗位适应能力显著增强。这一改革带来的效果在多个比赛中得到证实,团队教师指导学生在全国职业院技能大赛和全国行业大赛中累计获得一等奖 4 项,二等奖 5 项;在中国国际“互联网+ ”大学创新创业大赛中获得银奖2项,铜奖1项。学生参加职业资格与技能等级认证,近200名学生获得“工业机器人运维员”等“ 1+X ”职业技能等级证书。在团队教师的带领下,学生积极参与学校的各种文体活动,从德智体美劳得到了全面发展。共计19名学生获得重庆市优秀毕业生荣誉称号。学生参加第十八届中国学生定向锦标赛获得第一名。机电一体化技术专业毕业生就业去向落实率为98.11%。其中到行业龙头企业、尖端科技企业就 业人数累计达 100 余人。毕业生平均工资达到5000以上,毕业生对工作满意度达 91.7%以上,专业毕业生工作与专业相关度为 76.7% ,总体职业期待吻合度达到85%以上。

5.2 推动机电一体化技术专业的资源建设。与重庆金康新能源、潍柴动力等企业合作,共同调研制造业企业,选取企业典型技术岗位,分析典型技术岗位的能力、素质和知识结构,根据能力、素质和知识结构要求,增强专业实力校企双方深度合作,重组优势资源,围绕“基础共享、核心分立、全面拓展”的“平台+模块”课程体系,按照项目教学实施需求分解课程知识点,将生产现场的知识技能需求与教学内容需求融合到一起,重构了既能满足企业培训员工的需求,又能满足高职院校教学需要的课程体系。建成省级精品在线开放课程 2 门,出版活页式、一体化等新形态教材 2 部,制定了机电一体化技术专业的模块化人才培养方案,形成了一套机电一体化专业模块化课程标准。

5.3 形成了校企“双元”协同“一课多师, 多师同堂”的模块化教学模式。按照模块化课程的每个教学任务和项目涉及到教学内容,结合校内教师和企业兼职教师的专业,选择相应的教师,组成项目教学组。项目教学组以项目为主线、以教师为主导、学生为主体,协同教研、集体备课。协同开展项目式、模块化的教学,以企业真实案例为载体,使教学内容更加贴近企业实际,通过小组探究、角色扮演、师带徒的方式,让学生参与企业真实生产过程,关键工艺、关键环节反复演练,突出教学重点,增强真实岗位的学习与实践体验,达成了教学目标。

6.结语

后续建设规划,将结合地方产业的需求和行业企业的技术升级,持续深化校企合作,依托职教集团,校企“双元 ”进一步修订模块化的人才培养方案,不断完善项目式的模块化课程体系;结合新的国家职业教育专业教学标准、“ 1+X ”技能等级证书标准、行业标准和岗位技能标准,与企业工程技术人员共同修订模块化课程的课程标准;继续推行“一企一班 ”的个性化人才培养,与企业师傅共同推进 “双元 ”协同“一课多师,多师同堂 ”的模块化教学改革,将思政育人、劳动育人贯穿人才培养全过程,按照多维度、多元化的标准评价人才,培养企业所需要的现场工程师。

参考文献:

1.曾天山.“岗课赛证融通”培养高技能人才的实践探索[J].中国职业技术教育,2021(8):5-10.

2.李倩,侯侠,展宗瑞.应用化工技术专业群“平台+模块化”课程体系构建与实施[J].安徽化工,2022,48(2):173-176,179.

3.曲秋莳,纪争,周丽.“双高”背景下的专业群课程体系构建模式研究:以城市轨道交通专业群为例[J]. 武汉职业技术学院学报,2020,19(5):64-67.

4.古婷骅,方舟,贺佐成.“1+X”证书制度背景下专业群模块化课程体系的构建研究:以电子商务专业群的实践为例[J].职业技术,2022,21(3):14-19.

2023年重庆市职业教育教学改革研究项目“基于“岗课赛证创”融通的机电一体化专业模块化课程体系创新与实践”(项目编号:Z233066)

作者简介:梁燕(1984— ),女,硕士,副教授,研究方向为机电一体化技术、高职教育教学管理。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号