- 收藏

- 加入书签

项目式学习在小学科学实验教学中的应用探究

摘要:项目式学习(PBL)是一种以学生为中心的教学法,能有效提升小学生科学探究能力与合作意识。本文以 “校园生态瓶制作” 为例,探讨其在小学科学实验教学中的应用。通过设计真实任务、分阶段探究、多维度评估,学生在实践中掌握生态知识,培养动手和协作能力。研究表明,该方法显著提高学生参与度与学习成效,未来结合信息化和跨学科整合,应用效果将更优。

关键词:项目式学习;小学科学;实验教学;生态瓶;合作探究

引言

小学科学课程重点在于通过实践培养学生的科学素养,然而传统实验教学常常局限于验证性操作,难以充分激发学生的主动探究兴趣。项目式学习凭借真实情境中的长期任务驱动学习,能够有效整合知识、技能与情感目标。本文以某小学五年级开展的“校园生态瓶制作”项目作为案例,系统阐述项目式学习在科学实验教学中的设计与实施过程,深入分析其对学生综合能力培养的价值,期望能为小学科学教学改革提供具有参考意义的实践经验。

一、项目式学习的设计框架与特点

(一)设计原则

真实性原则依托 “构建微型生态系统” 任务,借助校园环境资源,让学生采集材料搭建生态系统,在亲身体验中增强知识的感性认知。问题驱动原则以 “如何让生态瓶生物长期存活” 为核心,引导学生探索光照、水质等因素影响,激发其自主查阅资料、设计方案,培养探究能力[1]。跨学科整合原则将科学、数学、语文知识融合,实验时,学生用数学记录分析数据,通过撰写报告锻炼语文表达,三大原则相辅相成,全面提升学生能力。

(二)实施流程

在项目式学习过程中,项目启动阶段,教师通过展示各类生态瓶案例,成功激发学生的兴趣和好奇心,引导学生分组讨论设计目标,促使学生思考生态瓶的构成要素和运行原理;知识铺垫阶段,教师提前制作好微课视频,让学生在课后进行自主学习,从而了解生态系统的基本概念和物质循环的过程,为后续实验奠定坚实的理论基础;实验探究阶段,学生依据自己前期讨论得出的设计方案,选择合适的实验材料,搭建生态瓶,并定期观测生态瓶中的生物状态和环境参数,依据观测结果及时进行调整;成果展示阶段,学生将自己在整个项目中的实验过程、实验结果以及心得体会,以展板、视频、口头报告等形式呈现出来,向全班同学分享自己的学习成果,在交流中实现知识的共享与能力的提升。

二、案例背景与实施过程

(一)案例背景

某小学五年级共40名学生开展“校园生态瓶制作”项目,此项目具备多维度教学目标。在知识目标上,学生需通过实验,理解生态系统的组成与物质循环,了解生态系统中生产者、消费者和分解者的作用,以及物质在生态系统中的循环过程。在能力目标方面,学生要在实验过程中掌握科学观察、数据记录与问题解决技能,学会观察生物的生长状态、记录实验数据,并根据数据变化分析问题、解决问题。在情感目标上,通过参与生态瓶制作项目,培养学生的环保意识与团队协作精神,让学生深刻认识到生态环境的重要性,同时在小组合作中学会沟通、协调。

(二)任务设计与分工

分组策略采用5人一组,小组内设置组长、记录员、材料员、观察员、汇报员等角色,且定期轮换。组长负责组织协调小组活动,记录员负责记录实验数据,材料员负责准备实验材料,观察员负责观察生物状态,汇报员负责向全班同学汇报小组的实验成果。通过角色轮换,让每个学生都能体验不同的职责,培养学生的综合能力[2]。实验材料选用透明容器、本地水生植物(如金鱼藻)、小型动物(如螺类)、泥沙、水质检测工具等。这些材料易于获取,且能真实地模拟自然生态环境,有助于学生更好地理解生态系统的运行原理。

阶段任务分为三个阶段。第一周,学生通过查阅资料、实地观察等方式调研本地水生生物,了解其种类和生活习性,然后根据自己的了解设计生态瓶结构草图。第二周,学生依据设计草图采集材料并搭建生态瓶,同时使用水质检测工具测量生态瓶中的pH值和光照强度,记录初始数据。第三周,学生每天观察生态瓶中的生物状态,记录生物的生长情况和行为变化,分析实验数据,根据数据变化调整光照时间或换水频率,以维持生态系统的稳定。

(三)关键教学活动

在实验对比环节,通过设置无光照和过量投喂的对照组,学生得以直观地观察到光照和投喂量对生态系统的影响,切实感受到生态系统平衡的微妙,有效加深了对生态系统平衡的理解;在数据可视化环节,学生将实验数据绘制成折线图,清晰直观地展示出水质变化趋势和生物存活率的变化情况[3]。以此为依据分析生物存活率与环境因素之间的关联性,进一步强化对生态系统的理性认知;而在反思讨论环节,针对实验过程中出现的螺类死亡现象,各小组展开激烈辩论,深入分析螺类死亡的原因,最终总结出生态平衡的重要性。

三、教学成效与成果分析

(一)学习成效评估

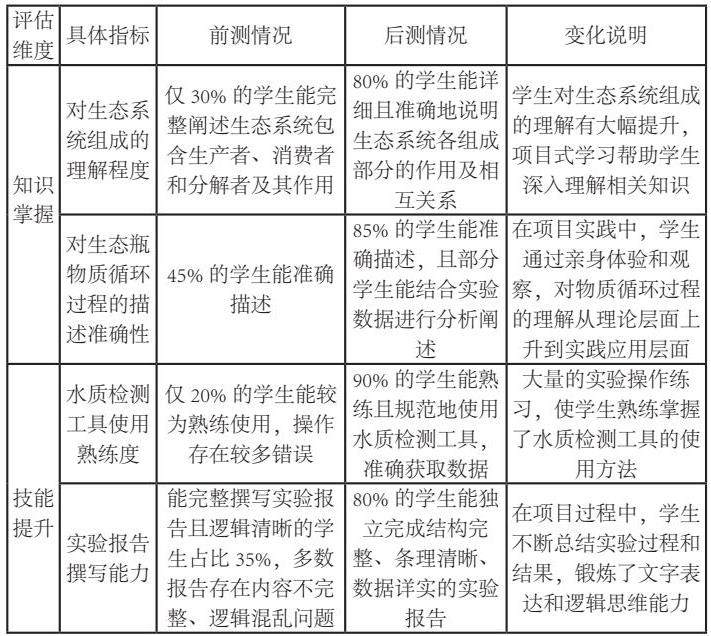

知识掌握方面,通过前后测对比,后测结果显示,85%的学生能够准确描述生态瓶的物质循环过程,而前测时这一比例仅为45%,具体数据对比见表1:

(二)典型成果展示

最佳生态瓶是某小组通过精准控制光照与投喂量,维持生态系统稳定超过30天。该小组的生态瓶中,水生植物生长茂盛,小型动物活动正常,水质保持稳定,为其他小组树立了榜样,如图1所示。

创意报告是学生制作短视频,用动画演示“碳循环”过程,该作品获校级科技节一等奖。短视频以生动有趣的动画形式展示了碳在生态系统中的循环过程,让观众更容易理解和接受,体现了学生的创新能力和实践能力。

结语

“校园生态瓶制作”项目通过真实情境的任务驱动,有效激发了小学生的科学探究兴趣,促进了知识应用与综合能力的发展。未来可进一步拓展项目主题,如能源利用、垃圾分类等,并借助数字化工具优化探究过程,使项目式学习成为小学科学实验教学的常态化模式,助力核心素养的落地实施。

参考文献

[1]郎宇轩.项目式学习在小学科学实验教学中的应用[J].科学咨询,2025,(02):152-155.

[2]吴杜娟.项目式学习在小学科学教学中的应用实践[J].新课程研究,2024,(08):13-15.

[3]杨羚.项目式学习在小学科学单元整体教学中的应用研究[D].扬州大学,2023.DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2023.001223.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号