- 收藏

- 加入书签

基于育人方式变革的“ 教学评一致性” 理论下小学数学课堂评价策略研究

摘要:在“立德树人”根本任务深化与育人方式深刻变革的时代背景下,追求“教学评一致性”已成为提升教学效能、发展学生核心素养的关键路径。本文聚焦小学数学学科,深入剖析当前课堂评价在目标指向性、过程嵌入性、素养导向性及反馈精准性方面存在的现实困境。基于“教学评一致性”理论内核,构建了以目标精准化、过程结构化、工具多元化、反馈发展化为核心的评价策略体系,并结合具体实践案例阐述其应用路径。研究表明,该策略体系能有效促进小学数学课堂从“知识传递”向“素养培育”转型,为深化课程改革提供实践参照。

关键词:育人方式变革;教学评一致性;小学数学;课堂评价;核心素养

一、引言:时代召唤与评价变革

新时代教育发展以“立德树人”为根本任务,强调育人方式的系统性变革。《义务教育课程方案(2022 年版)》及《义务教育数学课程标准(2022年版)》均明确提出“教学评一致性”理念,要求教师的教、学生的学、课程的评价三者紧密围绕共同的学习目标协同并进。

小学数学作为基础教育的核心学科,其课堂评价的变革尤为迫切。数学核心素养的培养,亟需与之匹配的评价方式。然而,现实中课堂评价仍存在诸多问题:评价目标与素养目标错位,评价游离于教学过程之外,评价方法单一机械,评价结果束之高阁等。因此,探索基于“教学评一致性”的小学数学课堂评价策略,具有重要的理论意义与实践价值。

二、审视:小学数学课堂评价的现实困境

1. 目标失焦:评价与素养目标脱节

教师对课时目标的设定过于笼统,缺乏可观测、可测评的具体行为表现或素养指向,导致评价无据可依。评价过度聚焦知识掌握和技能熟练度,忽视了对数学思维过程、学习品质、情感态度等核心素养维度的关注。课堂评价内容与预设的学习目标关联度不高,未能有效检测目标的达成度。

2. 过程割裂:评价游离于教学之外

评价往往被视为独立的教学环节,而非贯穿于教学全过程的即时反馈工具。评价结果主要用于课后诊断或阶段总结,未能及时作用于当堂教学的调整与优化,错失最佳干预时机。

以教师为主的评价占据主导,学生自评、同伴互评流于形式,学生主体性在评价过程中缺位。

3. 方法单一:评价工具缺乏科学性、多样性

过度依赖纸笔测验,评价形式以书面习题、试卷为主,难以全面评估学生的动手操作、口头表达、问题解决、合作探究等能力。评价标准过于统一、刻板,缺乏对不同思维路径、不同发展水平学生的个性化关照和增值性评价。信息技术多用于便捷呈现题目或统计分数,在过程性数据采集、个性化反馈、学习路径分析等方面的深度应用不足。

4. 反馈乏力:评价结果未能有效促进发展

评价结果往往简化为分数或等级(如“优”、“良”),缺乏对学生学习过程、具体表现、优势不足及改进建议的清晰描述和针对性指导。教师主导反馈,学生被动接受,缺乏引导学生自我反思、设定改进目标并付诸行动的有效机制。评价结果未能有效指导后续教与学的调整,未能形成“评价 -反馈- 改进- 再评价”的闭环。

三、重构:基于“教学评一致性”的评价策略体系

针对上述困境,依据“教学评一致性”理论,构建以下核心策略:

1. 目标精准化:锚定素养,设计可测评价目标

深入解读课标,将抽象的数学核心素养转化为具体、可观察、可测量的课时学习目标。例如,《长方形周长》一课,目标可细化为:“能结合实物或图形理解周长的含义;能运用多种方法计算长方形周长;能清晰表达自己的计算思路。”

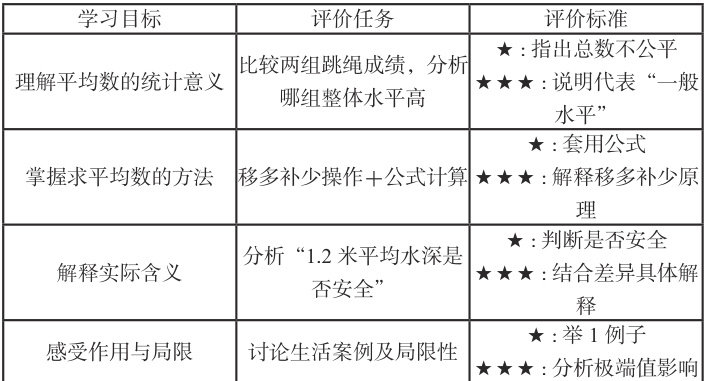

设计“学习目标 - 评价任务 - 评价标准”对应表。明确每个核心目标应通过何种评价任务来检测,并制定清晰、分层的评价标准。例如,对“清晰表达思路”的目标,可设计小组汇报任务,评价标准包括:表述逻辑清晰(⋆) 、能使用数学语言 (⋆⋆) )、能回应同伴质疑  )。

)。

2. 过程结构化:嵌入教学,实现评价伴随学习

通过前测、预习单、谈话等方式,了解学生知识起点、经验基础、可能的迷思概念,为精准设定目标和设计学习活动提供依据。提问驱动思考,设计具有挑战性、开放性的核心问题,通过追问、反问,评价学生思维深度与灵活性。运用“等待时间”,鼓励学生深入思考。观察捕捉生成:教师深入小组活动,细致观察学生的操作过程、合作表现、思维外显。记录关键事件和典型表现。设计层层递进、形式多样的学习任务,使评价自然融入学习过程本身。例如,在《可能性》一课中,设计“摸球实验- 记录数据- 分析规律-预测结果 - 解释现实”的任务链,评价贯穿始终。设计指向核心目标达成的综合性任务,结合过程性证据,对学生阶段性学习成果进行整体评估。

3. 工具多元化:科学匹配,丰富评价证据来源

设计需要学生应用知识、技能解决问题或创造作品的任务。如:测量教室面积并设计方案铺设地砖;设计校园节水方案并论证。设计成长档案袋,系统收集反映学生数学学习过程与进步的关键作品,展现个体成长轨迹。利用教育平台(如ClassIn、希沃白板、智慧课堂系统)实现:即时答题反馈、思维过程可视化(如动态几何软件、编程工具)、学习行为数据分析、个性化资源推送、便捷的同伴互评与反馈。

4. 反馈发展化:精准施策,驱动教与学改进

摒弃简单分数等级,提供基于具体观察和证据的描述性反馈。如:“你在解决‘鸡兔同笼’问题时尝试了列表法,思路清晰。但在假设都是鸡时,计算腿数差这一步有误。建议回顾一下每一步计算的含义。”

四、实践案例:四年级《平均数》

素养目标:理解统计意义(数据意识);掌握求法(运算能力);解释实际含义(应用意识);感受作用(模型意识)。

实施要点:

课中即时评价:观察小组操作,用平台收集“水深问题”观点生成词云;

工具组合:量规评同伴计算,档案袋存讨论记录单;

反馈闭环:课后作业批注改进建议,下节课展示范例引导学生反思。

五、成效与反思

成效:

1. 目标导向更明确,教 / 学/ 评一致性提升;

2. 学生主动展示思维、参与合作的比例显著增加;

3. 多元证据使评价画像更全面;

4. 反馈驱动改进的效能增强。

反思:

1. 教师专业素养:需强化目标设计、课堂观察与反馈能力培训;

2. 技术深度应用:探索 AI 分析学习路径,实现个性化反馈;

3. 评价负担平衡:开发高效记录工具(如结构化观察表),避免琐碎化

4. 评价文化转型:从“唯分数”转向重视过程、进步的课堂文化。

在育人方式深度变革的浪潮中,“教学评一致性”为小学数学课堂评价改革提供了理论基石与实践指南。通过锚定核心素养目标,将评价深度结构化地嵌入教学全过程,运用科学多元的评价工具收集丰富证据,并提供精准发展性的反馈以驱动教与学的持续改进,我们方能真正发挥评价的育人功能。这不仅是提升小学数学教学质量的关键抓手,更是培养学生适应未来社会所需的数学核心素养、实现立德树人根本任务的必由之路。未来的探索,需教师、研究者、技术开发者协同努力,在实践中不断深化、完善与创新。

参考文献

1. 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022 年版)[S].北京师范大学出版社, 2022.

2. 崔允漷 . 指向核心素养的教学评一致性 [J]. 教育研究 , 2020(8):56-62.3. 王蔷等. 课堂评价:促进学生的学习与发展[M]. 高等教育出版社,2021.4. Black, P., & Wiliam, D. (2018). Classroom assessment andpedagogy. Assessment in Education, 25(6), 551-575.5. Brookhart, S. M. (2018). *Performance Assessment: ShowingWhat Students Know and Can Do. ASCD.6. 雷浩 . 教学评一致性三因素理论模型的建构 [J]. 教育发展研究 ,2019(12): 45-52.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号