- 收藏

- 加入书签

基于社会交换论视角下的教育心理学课堂教学改革

【摘要】师生关系是学校及课堂中最基本最重要的人际关系,它极大地影响着教育全过程。本文旨在从社会交换的角度论述高校教育心理学课堂上师生的社会关系特征,以及运用社会交换理论对教育心理学课堂提出相应的课堂教学提升策略,为高校教育心理学课堂教学作出新的探索。

【关键词】教育心理学;社会交换;教学改革

教育心理学是研究学与教相互作用的科学,它包括学生心理和教师心理、学习心理和教学心理四大部分内容。在高校教育心理学课堂中,许多青年教师往往由于种种原因,忽视了学生心理和学习心理,导致课堂教学效果不佳。社会交换理论的开创者霍曼斯将“社会交换”定义为:交换双方相互有选择的强化对方的行为,交易某种资源,并影响到未来交换可能性的活动或行为(孙庆民,1995)。因此,师生在课堂中的一切活动都可以认为是交换活动,包括学生和老师在心理层面的信息交换、学生知识学习和老师知识教学的交换等。在这种社会交换过程中所形成的社会关系也即师生交换关系,师生交换关系极大影响着教育心理学课堂的教学效果。

一、当前高校教育心理学课堂教学现状

随着当前高校教师队伍越发年轻化,青年教师显然成为高校教师队伍的中坚力量。但目前许多青年教师都是应届毕业生,大多没有经过教学方面的系统培训,没有很好地掌握教学规律,对教学方法了解不够深入,缺乏实际的教学经验,导致课堂教学存在很多问题。

教学内容方面,大部分老师在课堂实际教学中容易出现重难点不分,盲目运用网络语言来迎合学生的兴趣、从而忽视教学任务的要求,案例陈旧提不起学生兴趣等问题。课堂组织方面,由于教育心理学涉及理论观点较多,部分学生容易出现课堂开小差等现象,老师在实际教学时出现不敢管、课堂组织管理弱的情况。教学技能方面,青年教师们经常出现备课不充分、上课念讲稿念PPT,与学生互动较少,上课语言缺乏幽默感和感染力等问题。

二、社会交换论融入教育心理学课堂教学现状分析

社会交换理论是一个在组织行为中最有影响力的概念范式,它桥接了人类学、社会心理学及社会学等学科( Cropanzano & Mitchell, 2005 )。社会交换理论被霍曼斯认为是最古老的描述人类社会行为的一种理论。虽然较为系统的社会交换理论正式形成于20 世纪60 年代,但其思想渊源建立在许多学科思想的基础上,从英国古典经济学家亚当·斯密的功利主义到文化人类学中的社会交换,再到受斯金纳等行为主义心理学影响的当代社会交换理论。目前社会交换理论的分支主要有乔治·C·霍曼斯的交换行为主义、彼德·M·布劳的结构交换理论、E·福阿和U·福阿的资源说、埃默森的交换网络理论和 E·沃尔斯特等人的公平说。

师生间的社会交换是一个丰富多样的动态过程,教师和学生在教育过程中,将各自拥有的资源进行交换,且交换资源除了知识的传授,还包含情感上的交流,是一个多维度的社会交换过程。本研究沿着这个思路来探索教育心理学课堂师生社会交换的过程,通过搜集题项,编制问卷,利用相关统计方法,分析出师生社会交换的结构成分,并将这些社会交换因素整合到日常课堂教学过程中。

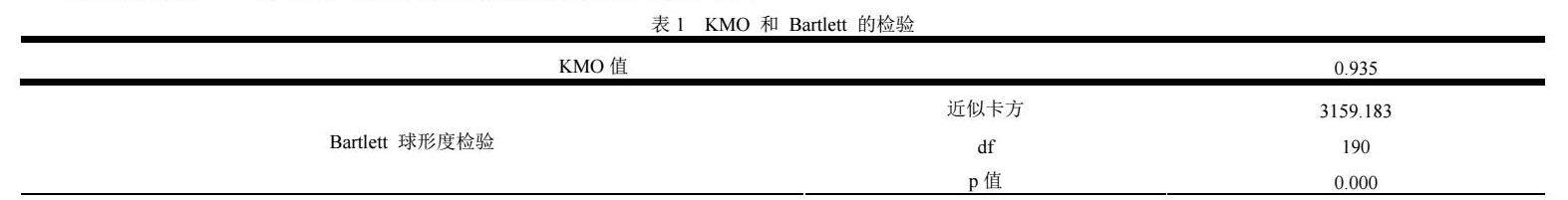

为把握大学生在教育心理学课堂上关心的社会资源,课题组组织了一次前期调查。此次调查采取随机抽样形式,通过深度访谈及开放式问卷,形成了预测问卷。在本校抽取110名学生发放问卷,实际回收问卷110 份,其中有效问卷110份。调查对象中男生女生分别为 23名和87名,分别占比 20.91%和79.09%;按照年级划分,大二学生和大三学生分别为54名和56名。通过利用SPSS16.0进行因素分析、主成分分析和信效度检验,得出五个影响师生社会交换的因子,包括教学方式、亲密情感、尊重教师、感恩回报、帮助支持。整个问卷的Cronbach`s a系数为0.954,结构效度结果见表1,可见该问卷具有较好的信度和效度。

通过调查数据显示,学生在各题的平均值为4.28,属于比较高的程度范围。由此可见,学生在教育心理学课堂上与老师社会交换质量总体水平是很高的,主要表现为尊重教师和帮助支持两因子上。用独立样本t检验考察性别对大学生及老师社会交换关系的影响,发现男性在所有因子上的得分均略高于女性,且男性和女性的社会交换关系在教学方式和尊重教师两个因子上表现出显著的性别差异,在其他因子上无显著性差异。

三、社会交换论融入教育心理学课堂教学策略

从社会交换论的角度来说,高校青年教师要想提升其课堂教学效果,应该着眼于建立师生之间相互依赖、相互信任的交换关系,塑造良好的师生交换习惯。

(一)构建师生双方平等的新型师生观

高校青年教师普遍容易在课堂中扮演“课堂的主宰者”和“知识的灌输者”等占主导地位的角色。随着时代的发展,高校青年教师应该不断更新观念,转变传统的教师观,掌握适应当下的师生观念,进而形成新型的师生观。新型师生观并不是把学生作为中心,而是关注师生双方在课堂教学中的地位是否平等。师生双方只有在平等的状态下才能真正激发课堂本身的生命力。

(二)全面了解学生,增强学生自我效能感

根据社会交换理论可知,一方的回报总是依赖于另一方的给予。基于交换条件的主体建构,转换师生之间存在的外在性报酬交换为内在性报酬交换,因为只有内部交换的关系才更持久有效。因此,要使学生乐于与教师进行“内在性报酬”交换,教师就必须通过了解学生的动态,想学生之所想,最大限度地激发学生的交换积极性,同时通过良好的课堂教学来增强学生的信任感,进而激发学生的自我效能感。在课堂教学过程中,青年教师往往可以自觉、主动地建立与学生之间的信任关系,来增强师生课堂教学交换的有效性。当前的青年教师面对的基本是“00后”学生,应深入了解学生个性特点,不断挖掘学生潜在的优点和潜力,从而提高其自我效能感。

(三)扩展交换范围,多维度为学生提供交换资源

教育过程中,师生间交换频次越多、范围越广,越有利于师生相互信任、相互依赖的交换关系的建立。教师在与学生进行教学交换中往往可以主动的去控制交换范围与频次,扩展与学生的交换范围。第一,要注重学生的课堂反馈。通过对学生课堂反馈的重视,教师才能实时地了解各个学生在学习过程中的不同需要从而采取有效的教学方法。例如在课堂上,我们注重将教育心理学理论与学生的专业相联系,为学生今后的教师工作提供实质性帮助。第二,教师要加强与学生的课堂外交流。通过问卷实证研究,我们发现学生在教育心理学课程学习时除了教学方式因素影响外,还受到亲密情感、尊重教师、感恩回报、帮助支持四因素影响。除了对学生课堂反馈的重视,教师还应该从学生的作业、生活、思想等一些相关方面入手,加强与学生的课堂外交流,以便更多地了解学生需要并进行人文关怀。通过在课下多与学生沟通,实时了解学生在学习、生活中的动态,如此,教师便可以在掌握学生认知发展情况以及情感、态度等情意状况的基础上采取相应行为,从而促成教学活动的有效幵展。

参考文献:

[1]孙庆民 (1995). 互动与交换,南海出版公司.

[2]Cropanzano, R. & M. S. Mitchell (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.

基金项目:2022年南昌应用技术师范学院校级教学改革研究课题 (课题编号:NYSJG2214)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号