- 收藏

- 加入书签

终身教育背景下高职学生学习成果认定与转换标准体系构建的研究实践

——以广东科学技术职业学院为例

摘要:标准体系的构建是学习成果转化建设的难点与核心环节,通过课程重构、制度赋能、平台支撑、制定认定的的范畴与规则等方面构建学习成果认定与转换的标准体系,来促进不同学习成果间沟通与衔接,搭建终身学习的“立交桥”,满足个人多样化的学习和发展需要。

关键词:终身学习;资历框架;标准体系;学分银行

中图分类号:G719.2文献标识码:A文章编号:

2019年中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》提出,要建立全民终身学习的制度环境,建立国家资历框架,建立健全国家学分银行制度和学习成果认证制度,畅通转换渠道。2021年《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出:推进不同层次职业教育纵向贯通、促进不同类型教育横向融通,制定国家资历框架,建设职业教育国家学分银行,实现各类学习成果的认证、积累和转换,加快构建服务全民终身学习的教育体系。2022年4月新修订的《中华人民共和国职业教育法》第十七条提出:国家建立健全各级各类学校教育与职业培训学分、资历以及其他学习成果的认证、积累和转换机制,推进职业教育国家学分银行建设,促进职业教育与普通教育的学习成果融通、互认等等,建立学习成果认定与转换制度已上升为国家的政策。

学习成果转化的主要目标是促进不同学习成果间沟通与衔接,搭建终身学习的“立交桥”,满足个人多样化的学习和发展需要。什么成果可以互认?怎么实现等值互认?其标准体系的构建是学习成果转化建设的难点与核心环节。

一、国内外研究现状

国外已有相对完善的学分认定、积累和转换制度,大致可以纳为三种典型模式:一是欧盟以资历框架为基础的学分转移系统模式(ECTS),集学分互换和累积功能于一体; 二美国基于合作协议的学分转移模式,因美国各州的教育自立,没有全国统一的学分衔接框架和标准课程,在评估学分时主要考察对转出院校的认定、衔接协议或转移协议的评估、转出院校和接收院校课程的相似度三个方面;三是韩国的学分银行制模式(ACBS),基于标准化课程和教学大纲的学分认定,是国际上第一个提出“学分银行制”的国家,采用国家顶层设计方式,设置了专门的学分银行机构,并且颁布了相应的法律。①②三种模式在具体的实施过程中也各具特色,但他们的认证单元类型大都包括课程、各种资格和非正规学习成果,总体目标都是衔接沟通各级各类教育,搭建终身学习立交桥。因为能够直接面对学生学习增值,并且展示出教育成效证据,所以自面世以来便受到世界各国的普遍关注。③据联合国教科文组织等机构2017 年联合发布的《全球区域和国家资历框架目录》统计,全球终身教育资历框架的发展规模达到前所未有的水平,建立和实施资历框架的国家总数超过154个,覆盖联合国193个主权国家的4/5,占80%。

我国尚未建成国家层面的终身学习资历框架体系,但我国部分区域在资历框架建设上已经取得了一定的经验。如香港特别行政区2008年5月资历框架正式推广实行,它分为7个等级的资历体系,涵盖学术、职业专才、持续教育及培训类别的资历,还包括资历学分以及学分积累和转移体系,打破了各级各类教育之间的界限,建立了统一的能力标准,搭建了各级各类资历之间衔接的桥梁。 2017年3月广东省颁布了《广东终身教育资历框架等级标准》,它分为7个等级,从知识、技能和能力这三个方面详细描述了每个资历等级所应达到的标准,这是国内第一个资历框架等级地方标准,促进了各级各类教育形式之间的顺畅衔接与相互沟通,使学分的积累、认证及转换有了依据,人们进行终身学习的通道得以拓展,人才成长的“立交桥”得以搭建。此外上海市及国家开放大学对学分银行进行了有益的实践,虽然没有建立完善的资历框架体系,但在学分的积累和互换方面积攒了很多有益的经验。

二、本院学习成果认定与转换现状

广东科学技术职业学院是国家“双高校”建设单位,充分利用广东省教育厅确定为一流高职院校立项建设单位、“基于学分银行的学习成果认定与转化制度”的单项试点高职院校和入选“现代职业教育科教融汇共同体”理事成员单位等契机,构建了“面向两类学习者(学历教育和非学历教育)、提供三个发展路径(岗位群就业、创新创业、学历深造)、分三阶段异步组织(基础知识、岗位核心能力、个性发展能力)、校企“双元”育人的“2332”人才培养模式,积极探索中职、高职、应用型本科等贯通的人才培养“立交桥”建设,促进各级各类教育的沟通衔接实现资历成果的认定、积累和转换,为人才成长提供多样化选择,满足学习者个性化、多样化的终身学习需求。从2017年起全校实行学分制选课,目前完全学分制收费在校生达6000多人,通过校企合作共建21个产业学院平台,开展项目班、订单班、现代学徒制等多种方式培养,并实现校企学习成果互认,2019年至今为企业培养急需人才10400多人;通过与珠海一职等20所中职25个专业进行中高“三二分段”人才培养衔接、与广东财金大学等 4 所本科院校13个专业开展“3+2”、“2+0”、“4+0”高本协同培养,与法国克莱蒙商学院等2所国外大学开展“2+2 年”国际本科培养,开展课程衔接与学分互认,打通学生学历提升通道,近五年升读本科人数达9855人;以“1+X”证书制度为抓手,对接国家“学分银行”,实现课证融通,探索学历证书与职业技能等级证书转换机制,目前已在50个专业开展1+X证书的试点工作,为并全部在校生在广东学分银行建立个人学习账户,并组织学生在平台上激活学习账户,搭建终身学习“立交桥”。

三、本院学习成果认定与转化标准体系的构建

1、课程重构、制度赋能,从源头消除学习成果认定与转换障碍。

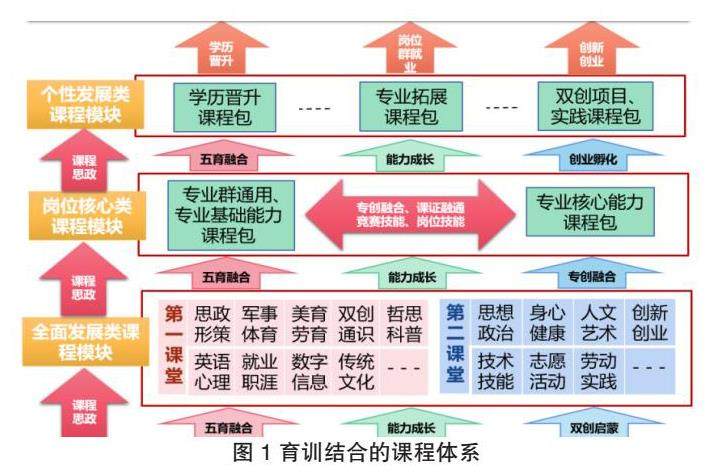

(1)、重构课程,实行学分制自主选课。对接岗位要求和职业需求,构建“全面发展、岗位核心、个性发展三类课程模块”育训结合的课程体系(图1);同时丰富课程资源,广掘校内校外、线上线下资源,在超星泛雅、智慧职教等优质平台上开发专业教学资源库及课程资源,全校学生实现“三四五”自主选课,如公共课推行“模块化、‘俱乐部’式、导师制”三模式选课;大类招生实现“四自主”(专业、课程、时间、毕业);专业课实行“五自定”(方向、岗位、项目、教师、时间),把发展选择权交给学生。

(2)、出台配套和保障政策。制定《学分制改革总体方案》、《学分制实施办法》、《课程学分认定实施办法》、《学业导师管理办法》、《选课管理办法》、《学分制收费管理办法》等六项学分制管理文件,建立弹性学分制下的学籍管理、导师制、学分互认制、学分收费等配合与保障机制;出台《技能竞赛管理办法》、《创新创业竞赛管理办法》、《学生综合素质提升(第二课堂成绩单)实施办法》、《综合素质(通识)选修课课程实施办法》、《“1+X”证书制度试点与实施管理办法》、《学习成果认定与转换实施管理办法(试行)》等六项制度文件、激励学生取得各种学习成果,从制度上消除学习成果认定与转换的障碍。

2、构建“三互通两模块一平台”,实现学习成果可查询、可追溯、可转换。

(1)、拓展国(境)内外合作育人项目,实现学校与学校课程上的衔接与学分认定;深化产教融合,校企资源共建、人才共育、成果共享,学生和企业员工在企业的工作经历、创新创业、技术服务与研发、培训等进行学习成果鉴定,实现校企学分互认;制定学习成果认定与转换制度,实现职前与职后学分互认。

(2)、对教务系统二次开发“学习成果认定与转换”平台,建立“学习成果申请库”模块和“课程学分置换库”模块,将成果认定与转换的标准规则上传教务系统平台,学习者将各类学习成果申请入“学习成果库”进行存储,经两级审核后,学习者以认定的学分根据需要在“学分认定库”进行学习成果转换申请,再两级审核通过后可实现免修免考,成绩单显示认定后的课程成绩及学分。打破时间与空间限制,学习者可“随用随取”、“零存整取”、“整存整取”、“存取自主”,实现学习成果信息可查询、全程可追溯、成果可转换。

(3)、以“1+X”证书为抓手,对接学分银行平台。主动对接广东省终身教育学分银行,为在校生建立职业教育个人学习账号,记录学分,上传校方的转换规则,相关的培训评价组织上传免考X证书部分模块对课程及成绩的要求,双方对申请成果认定与转换的在校生或社会学习者进行成果认定与转换,实现各种成果相互可比、可衔接、可携带,保障技能学习的社会价值,服务学生后续发展。

通过构建“三互通两模块一平台”学分互认互通体系,学生所取得学习成果都得到认定与转换,扩宽学生提供多元化的成长通道,促进各级各类学习成果的横向沟通与纵向衔接,为职业教育增值赋能。

3、坚持“实质等效”原则,构建学习成果认定与转换的标准体系

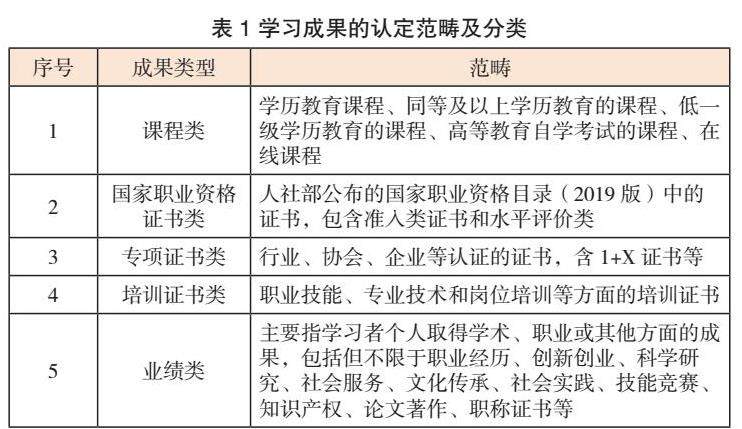

学习成果要能转换,前提是“原始成果”与“目标成果”要实质等效,即待转换的两种学习成果在形式上或开设机构上存在“差异化”,但在本质上或者效果上实现“同质化”和“等效化”,深入分析和借鉴国家开放大学“资历框架+能力单元”模式,即资历框架是抽离了具体内容之后的通用规则,是母标准,而能力单元将资历框架下沉到具体行业领域,通过资历框架等级、学习结果、学分、评价标准等核心要素,分析学习成果所体现的知识、技能及能力,构建了学校学习成果认定与转换的范畴与规则(表1)。

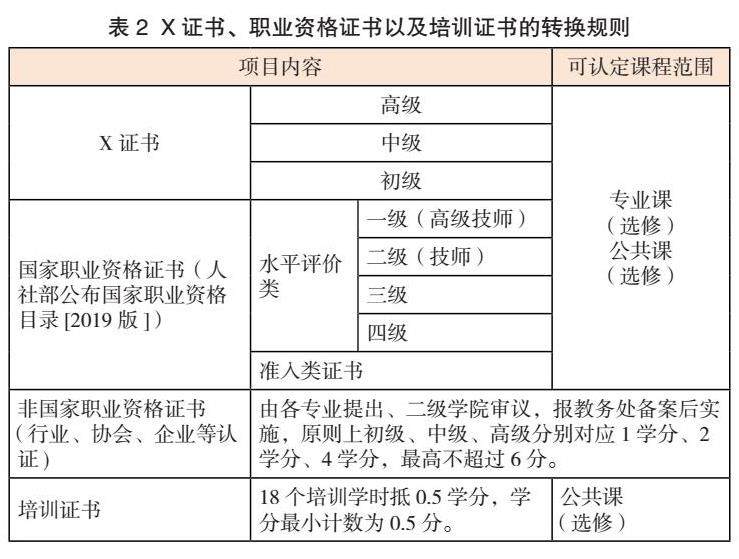

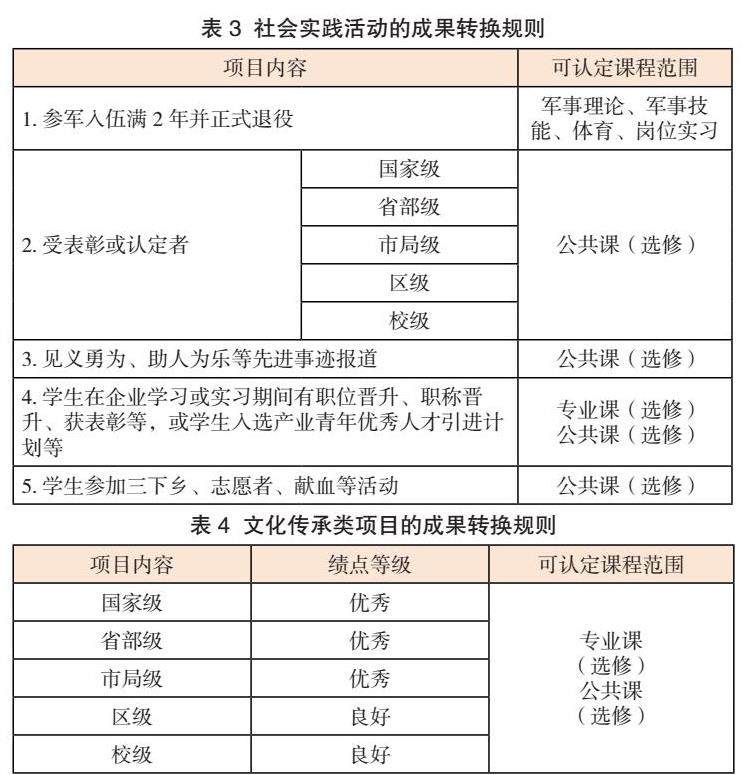

因学习成果认定的范畴很广,下面仅以X证书、职业资格证书以及培训证书、文化传承类项目、社会实践活动等方面(表2-4)的学习成果转换规则为例,说明本研究拟制订的成果转换规则模式。

四、实践总结以及未来发展的方向

开展学习成果认定和转换已成为拓宽技术技能人才持续成长的重要通道和构建全民终身学习教育体系的有效途径。但是我国目前尚未建立统一的学习成果认证标准,学习成果在不同地区、不同教育类型以及不同机构之间很难实现互认和转换。因此加强顶层设计,健全管理及保障机制,加强利益相关主体的信息沟通和协作机制,完善资历认证和转换制度保障,促进学习成果的认定和转换仍需进一步实践研究。

参考文献:

[1].康蓓,张文辉,王晓军.终身教育背景下的学分认定标准与转换方法,现代教育技术,2017(1)88-93.

[2].王海东,韩民.学习成果认证制度相关概念及问题探讨,开放教育研究,2016(5):61-67.

[3].江丽.学分银行建设中学习成果认证转换模式的研究与实践,中国职业技术教育,2021(31):40-44.

[作者简介]吴清海(1977-),男,硕士,广东科学技术职业学院讲师,研究方向:职业教育;樊红珍(1984-),女,硕士,广东科学技术职业学院副教授,研究方向:职业教育。(广东珠海 5119090)

[课题来源]2023年珠海市哲学社科规划课题“产教融合背景下珠海高职学生学习成果转化路径的研究”(项目编号:2023GJ107);2021年广东省教改项目“高职扩招背景下学习成果认定与转换机制的探索与实践”(项目编号:JXJYGC2021AY0027)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号