- 收藏

- 加入书签

基于核心素养发展的高中化学“IT-双向驱动”课堂教学必修阶段“化学反应与热能”单课时整体设计

一、结合课标提炼教学“大概念”

学科大概念:化学反应能量转化与守恒规律

提炼依据:化学反应中物质变化伴随着能量变化,能量不会凭空出现也不会凭空消失,遵循能量守恒定律。

主题大概念:化学科学与实验探究、物质结构基础与化学反应规律、化学与社会发展

提炼依据:对热能和电能的探究中,通过实验,让学生直接感知化学反应中存在的能量变化树立物质变化中伴随能量变化的观念;从化学键断裂和形成的角度及反应物和生成物各自具有的总能量高低的角度分析化学反应吸热和放热的原因,借助化学反应中的热量变化揭示化学反应中能量变化的本质;探讨化石燃料的利用过程中面临两方面亟待解决的问题,提出节能对人类可持续发展的重要意义,明确化石能源的贡献与问题及相关应对措施。

二、化学反应与热能单课时教学设计

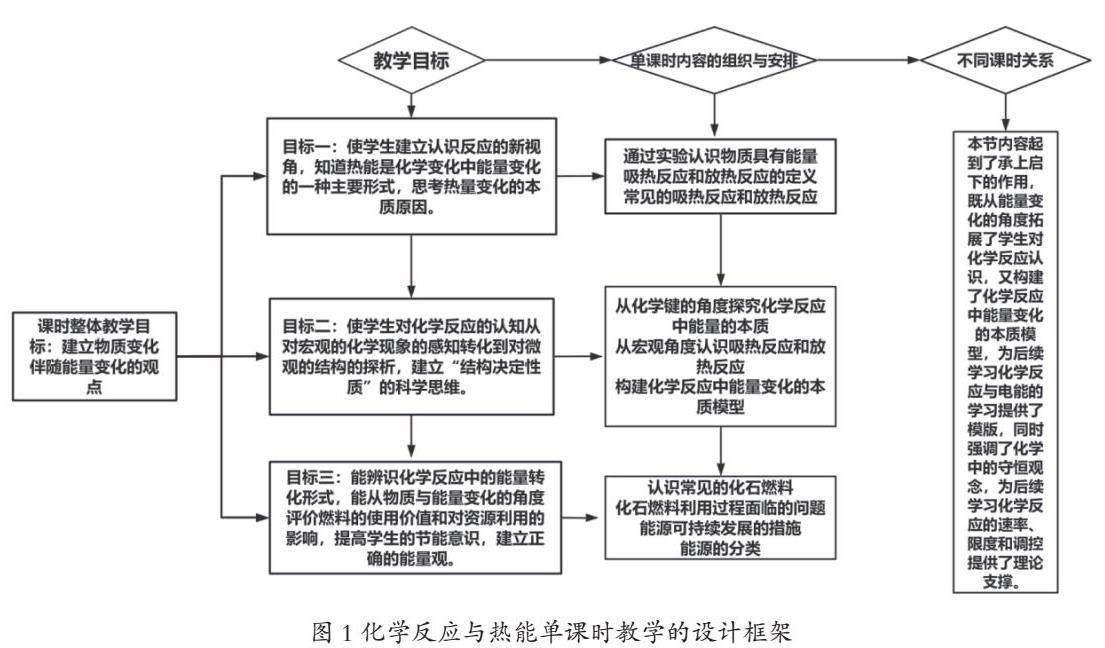

1.设计框架

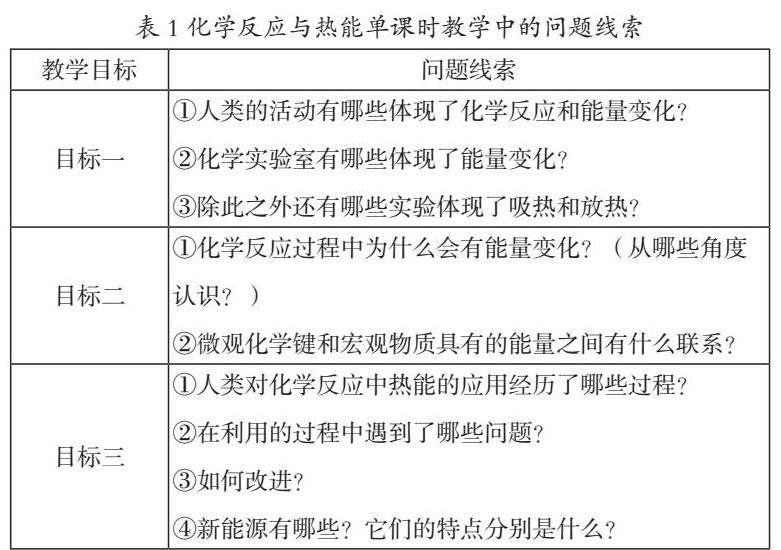

2.问题线索

(1)课时目标

1.通过实验探究、讨论交流,感受化学反应中的能量变化,知道常见的吸热反应和放热反应,树立物质变化中伴随着能量变化的观念。

2.通过思考讨论、微观分析,能从反应物和生成物具有的能量、化学键变化两个角度理解化学反应中能量变化的主要原因。

3.通过阅读思考、实例分析,从本质上认识物质变化与能量变化的关系,了解人类利用的主要能源及新能源,分析能源的利用对自然环境及社会发展的影响。

(2)教学重难点

重点:化学键与化学反应能量变化的关系、吸热反应和放热反应

难点:理解化学反应中能量变化的主要原因

(3)核心素养

宏观辨识与微观探析:理解化学反应中能量的变化取决于反应物与生成物的总能量相对大小,并从化学键的断裂和形成,在本质上认识化学能量与化学变化的本质。

证据推理与模型认知:能从反应物与生成物所具有的能量、化学键的断裂与形成角度理解化学反应中能量变化的主要原因,形成化学反应中能量变化与吸热和防热反应的关系模型。

科学态度与社会责任:通过多种渠道了解人类对化学反应中能量的利用情况,了解节能的意义和方法,感受化学学科的社会价值。

(4)教学流程

以朱雀二号成功发射为情境引入,设计三个任务。

任务1:生活体验——感知化学反应与能量的变化

设计意图:在本课之前,大多数学生对于化学反应的理解局限于物质转化和物质守恒上,对于能量转化和守恒的观点较为陌生。以朱雀二号成功发射为情境,建立化学反应往往伴随着能量转化的观点;再利用生活情境,创设化学能与热能的转化在人类社会发展中利用的真实情境,从学生已有的生活经验和学科知识引出并分析新知识,建立化学反应伴随着热能转化的观点;紧接着在实验事实的基础上引出放热反应和吸热反应的概念,以降低学生对新知识的陌生感,减缓认知坡度,从而培养学生证据推理意识,在此基础上,新旧知识结合,顺势归纳总结常见的放热反应和吸热反应。

任务2:探究之旅——理解化学反应中能量变化的本质

设计意图:在了解化学反应的概念之后,教师自然而然的提出:“为什么会有能量变化?”体现了从表面现象到特征再到本质的认识过程,符合学生的认知发展[1]。学生对于能量转化的“障碍点”主要在于键能与能量强弱之间的关系、他们的错误理解是键能越强物质能量也越大。通过一系列的师生对话,学生将反应的微观过程和能量变化有序地整合在一起。通过教师不断追问,引导学生从多个角度进行发散的讨论和思考,理解“键能越大,化学键结合得越牢固,物质越稳定,本身具有的能量越低”,提升学生的宏观辨识与微观探析能力,完善能量转化的思维模型。

任务3:问题解决——能从物质与能量变化的角度评价燃料的使用价值和对资源利用的影响

设计意图:通过化学反应中的热量变化揭示化学反应中能量变化的本质后,进一步与学生一起探讨人类现在主要是通过化石燃料的燃烧来获取生活所需要的大多数能量,而化石燃料的利用过程中面临两方面亟待解决的问题,提出节能对人类可持续发展的重要意义,并指出要充分有效地利用能源,通过提高燃料的燃烧效率的方法就能有效地提高能源的利用率,在此基础上,提出了理想新能源的特点和类别,明确化石能源的贡献与问题及相关应对措施,探讨能源与社会、生产、生活的联系。

(5)教学反思

本课例以“生活体验”为切入点,认识化学反应一定伴随能量变化。设计理念方面,本单元采用了“利用化学反应促进人类发展”为主题引领,完善学生认识与利用化学反应的基本视角。内容设计方面,重视教学内容的结构化设计,注重主题引领,注重情境载体,重视项目式教学的设计与实施,使学生感受到化学来源于生产生活,又应用于生产生活,发展了科学态度和社会责任这一核心素养。教学方法上充分调动学生利用已有的知识来学习新的内容,采用了讲授与讨论相结合的方法进行,注意对学生的启发和引导。采用了多媒体手段,让学生从微观角度认识化学能量与化学变化的本质,培养了学生宏观辨识与微观探析的化学核心素养。

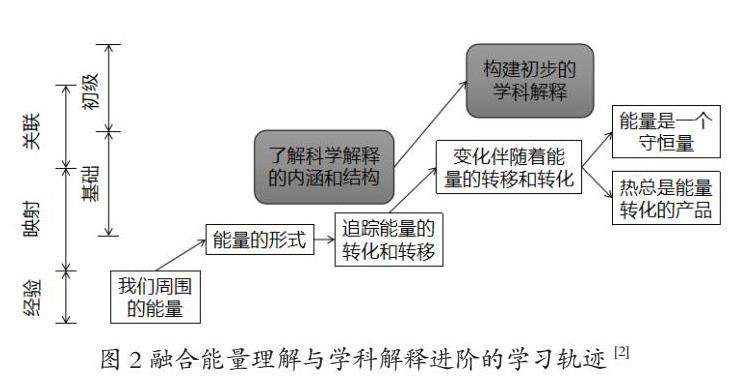

另外在评课的过程中,有老师提出了本节内容可以用基于学习进阶的教学设计,尝试将概念理解和关键能力的进阶进行整合教学,在课堂中渗透依次进阶、逐级深化的思维模式,能更好地培养学生的化学学科核心素养[2],这有待在下一轮的教学中开展相应实践。

结论

在新课程标准的科学指导下,在大概念教学理念的引领下,运用大单元教学有利于学生建构结构化的知识。

参考文献:

[1]胡久华,王磊,潘瑞静.促进学生认识发展的化学1模块氧化还原专题的单元整体教学研究——高端备课项目化学核心内容教学问题及其解决策略研究成果[J].化学教育,2010,31(03):22-28.

[2]郭玉英,姚建欣.基于核心素养学习进阶的科学教学设计[J].课程.教材.教法,2016,36(11):64-70.DOI:10.19877/j.cnki.kcjcjf.2016.11.011.

本文系基于核心素养发展的中学化学“IT—双向驱动”课堂教学实践研究(项目编号Y20230711)阶段性成果。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号