- 收藏

- 加入书签

“家-校-社”三位一体开发与利用小学劳动教育资源的实践研究

摘 要:本研究探讨了“家-校-社”三位一体协同开发与利用小学劳动教育资源的现状、实施方法和原则。在现状分析中,指出了当前家庭、学校和社区在劳动教育中的参与度和协同程度,并详细阐述了各自面临的挑战。在实施方法部分,详细介绍了学校协同家庭、依托学校和学校协同社区三种模式,通过具体措施和步骤,如制定劳动清单、利用校园资源、组织社区实践等,提升劳动教育效果。

关键词:小学劳动教育、家校社协同、资源开发与利用、实践教育、教育原则

引言:

小学劳动教育是培养学生综合素质的重要途径,传统的单一主体劳动教育模式存在诸多局限性。随着社会对综合素质教育的重视,“家-校-社”三位一体协同模式逐渐成为趋势,为劳动教育资源的开发与利用提供了新的思路。本研究旨在探讨这种协同模式在小学劳动教育中的应用,通过分析当前的现状、具体实施方法和原则,提供切实可行的改进方案和策略,以期全面提升劳动教育的质量和效果。

一、“家-校-社”协同开发与利用小学劳动教育资源的现状

“家-校-社”三位一体协同开发与利用小学劳动教育资源的模式逐渐兴起,但其具体实施过程中仍面临许多挑战和机遇。在小学劳动教育资源的开发与利用上,学校、家庭和社区的参与度和协同程度直接影响着劳动教育的效果。从学校层面来看,虽然学校在劳动教育中起着主导作用,但由于缺乏系统的规划和专业指导,许多学校的劳动教育仍停留在形式化、表面化的层面。劳动教育活动往往仅限于校园清洁和简单的手工制作,缺乏多样性和深度,学生的参与积极性和实际获得感较低【1】。

家庭作为孩子成长的重要环境,其在劳动教育中的作用未得到充分发挥。许多家长因忙于工作,未能重视劳动教育,常忽视家庭劳动的教育价值。部分家长将劳动教育视为学校责任,导致孩子在家中的劳动机会减少,缺乏对劳动重要性的认识。家长在劳动教育中因缺乏科学方法而作用有限,同时一些社区虽与学校合作开展实践基地和志愿活动,但面临资源分散、协调难度大和活动范围有限的问题。社区与学校、家庭的沟通协调不足,导致资源浪费和效率低下。部分社区因缺乏专业资源,未能为学生提供高质量的劳动教育机会。

二、“家-校-社”协同开发与利用小学劳动教育资源的实施方法

(一)学校协同家庭开发与利用小学劳动教育资源

学校与家庭的协同开发利用小学劳动教育资源是提升教育效果的关键。这种合作促进资源共享,整合优势,打造针对性强的教育环境。通过家校共同参与,劳动教育理念更好地融入学生日常,培养其责任感、合作精神和自我管理能力。

1. 制定详细的一周劳动清单

学校与家庭共同制定详细的一周劳动清单,包括至少10项具体的家庭劳动任务,如打扫房间、整理书桌、帮助做饭、照顾宠物等。每项任务都有明确的时间安排,例如每周三下午学生负责清洗餐具,整理书桌则设定在每天晚餐后,确保学生在家中形成规律的劳动习惯和时间管理能力。

2. 定期组织家长培训

学校定期每月举办一次为期2小时的家长培训,面向不少于50人的家长群体。培训可以选择线上或线下形式进行,旨在提高家长的参与度和互动性。培训的核心内容包括讲解劳动教育的重要性和科学方法,以及如何与孩子协同制定劳动计划。通过具体示例,如日常家务教学,家长将学习如何培养孩子的责任感和时间管理技能,确保劳动教育的有效性和实用性。

3. 建立家庭劳动反馈机制

为了提高家庭劳动教育的效果,学校建立了一个家庭劳动反馈机制。家长需要每周提交一份劳动日志,详细记录孩子的劳动表现和进展。学校将定期分析这些日志,以发现潜在问题并调整教育策略。此外,通过家长会或线上交流平台,学校提供针对性的反馈和指导。例如,如果日志显示孩子在执行某些任务时遇到困难,学校会提供具体的指导方法和改进建议,帮助家长和孩子一起克服这些挑战,从而确保劳动教育的连续性和实效性。

(二)依托学校开发与利用小学劳动教育资源

依托学校开发小学劳动教育资源有显著优势。学校作为学生主要学习场所,提供了一个熟悉环境进行实用技能学习的平台,增强学生的归属感和责任感。同时,校内劳动教育便于教师监督,确保教育质量和学生安全。

1. 校园环境清洁与维护

学校通过划分若干包干区,让每个班级负责一个区域的日常清洁和维护。例如,四年级二班负责学校操场的清洁。这个区域大约200平方米,学生们每天课间或课后花30分钟进行清洁,活动包括捡拾垃圾和确保运动器材整齐摆放。通过这种方式,不仅维持了校园的整洁,还培养了学生的责任感和团队协作精神。

2. 校园绿化与花卉养护

学校设置了多个花架,每个年级负责一个花架的管理和养护。以二年级学生为例,学生负责图书馆旁的花架,每周至少进行两次植物的浇水和施肥工作,每次20分钟。这些活动不仅美化了校园环境,还使学生了解了植物生长的基本需求,培养了学生对自然的热爱和责任感。

3. 图书馆劳动实践

图书馆成为学生劳动实践的重要场所,每班每周安排2名学生参与图书的分类、整理和借阅登记工作【2】。例如,三年级的学生每周一进行图书分类和整理,每次劳动时间为1小时。这种实践不仅帮助图书馆保持序列的整洁,也教会了学生如何分类管理和服务,增强了学生的组织和管理能力。

4. 农业劳动体验

学校开辟了约100平方米的小农田,每个班级轮流负责一周的农田劳动。以一年级学生为例,学生参与播种、除草和收获等工作,每次劳动时间为1小时。这些活动让学生亲手体验到耕种的辛劳,理解食物来源的艰辛,同时学到了农作物生长的科学知识。

5. 校运会的场地准备

在年度校运会前,六年级的学生负责赛道的布置和检查,确保所有设施安全可用。学生在活动前后至少需要2小时的准备和清理工作。这种参与不仅让学生学到如何组织和管理大型活动,还增强了学生对学校社区贡献的认识和自豪感。

(三)学校协同社区开发与利用小学劳动教育资源

学校与社区的合作对小学劳动教育至关重要。这种协同使得学校可以通过社区资源,提供给学生更多实践机会,加深了学生对社会责任的理解,强化了教育的实用性和相关性。

1. 建立校外实践基地

学校与本地农场合作建立了一个约500平方米的实践基地。在这里,学生可以参与农作物的种植和收割等农业活动。例如,五年级的学生每周四下午前往农场,进行2小时的田间劳作,体验从播种到收获的全过程,通过这种实际操作提高了学生的职业认知和实践技能。

2. 组织社区志愿服务

每月,学校会组织学生参加社区保洁活动,如清理公园的废弃物。以六年级学生为例,学生在每月的第一个星期六参与2小时的社区清洁活动,这不仅帮助学生理解环保的重要性,还培养了学生的社会责任感。

3. 开展“社区送温暖”活动

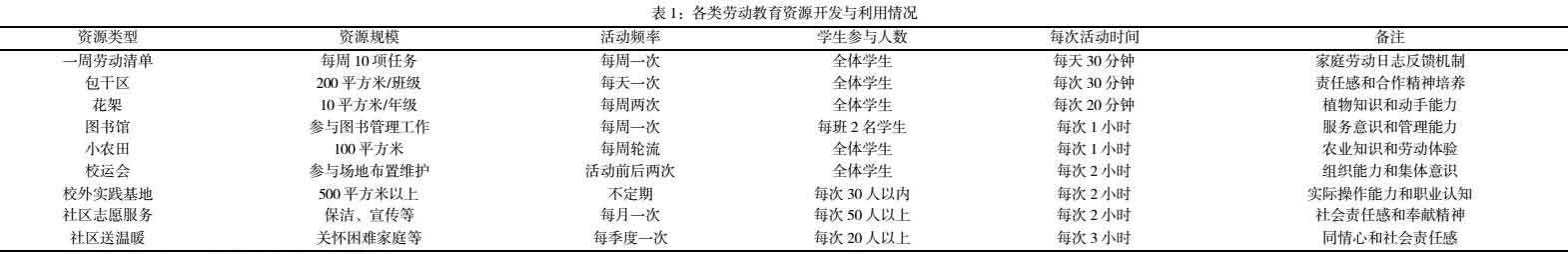

学校每季度组织一次为期3小时的“社区送温暖”活动,学生会为社区的老人或困难家庭提供生活必需品。例如,三年级的学生制作手工艺品和卡片,并亲自将这些礼物送到附近养老院,这种活动不仅让学生学会关爱他人,还增强了学生的同情心和社会责任感。如表1所示:

三、“家-校-社”协同劳动教育资源开放与利用的原则

共同参与原则要求学校、家庭和社区紧密合作,共同承担劳动教育的责任与义务,确保各方积极投入,形成强大的协同效应。具体措施包括建立定期沟通机制,每月组织一次“家-校-社”交流会,讨论劳动教育的实施情况和改进措施。资源共享原则强调充分挖掘和整合学校、家庭和社区的各种劳动教育资源,实现资源的最优配置。通过资源共享平台,及时更新和发布各类劳动教育资源信息,避免资源浪费,提高利用效率。建立“家-校-社”协同劳动教育资源数据库,记录和共享各方可用的劳动教育资源和实践经验。

实践优先原则强调劳动教育中的实际操作和体验,通过制定详细的实践活动计划,每月至少组织两次校外实践活动,确保学生在真实环境中的学习和成长【3】。活动后,进行系统的总结和反馈,帮助学生巩固经验。持续发展原则着重于建立长效机制,通过制定长期发展规划和明确阶段性目标与评估标准,确保劳动教育资源的持续优化。年度效果评估和策略调整进一步推动劳动教育的提升和完善。

结语:

本研究展示了“家-校-社”三位一体模式在小学劳动教育资源利用中的潜力。通过学校、家庭和社区的紧密合作,这一协同模式不仅丰富了劳动教育的内容和形式,还显著提升了学生的参与度和获得感。通过明确的合作原则和具体实施步骤,实现了劳动教育资源的优化配置和持续发展。未来,应进一步完善此模式,建立长效机制,优化资源利用,提升小学劳动教育的质量和效果,为学生全面发展提供支持。

参考文献:

[1]王薇.家校社协同,构建劳动育人“优生态”——山东省实验小学生态劳动教育纪实[J].环境教育,2024,(06):127.

[2]李洁,高振华.关于完善小学劳动教育家校社协同育人机制的几点思考[J].教育实践与研究(A),2024,(06):46-49.

[3]陈璐.构建家、校、社三方协同的小学生劳动教育模式[J].教育界,2024,(09):11-13.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号