- 收藏

- 加入书签

基于多时像植被覆盖度变化分析下的露天矿山复垦区植被群落演替规律研究

摘要:通过研究分析多时像植被覆盖度变化分析下的露天矿山复垦区植被群落演替规律。准确掌握矿山开采前后植被覆盖度空间分布情况,因地制宜,提出生态修复措施,构建与周边生态环境相协调的植物群落,最终形成可自我维持的生态系统,为从事环境影响评价等相关工作的人员提供可借鉴的经验和工作指导。

关键词:多时像植被覆盖度,露天矿山,复垦区,植被群落演替规律

1 引言

以扎尼河露天煤矿为例,研究分析多时像植被覆盖度变化分析下的露天矿山复垦区植被群落演替规律,为从事环境影响评价、竣工环保验收调查等人员,提供可借鉴的经验和工作指导。

2 扎尼河露天矿相关资料

2.1 研究区位置

扎尼河露天煤矿,2010年开工建设,位于呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木,属于呼伦贝尔草甸草原涵养水源土壤保持生态功能区,当地植被类型主要是以羊草为建群种,贝加尔针茅、冷蒿、杂类草等为优势种的天然植被群落。

研究区矿山的生态环境影响评价范围,是以矿区边界和外排土场边界外扩1km为基础区域,将西北侧外延至扎尼河,形成生态环境评价范围3944.97hm2。

2.2 复垦区工程

复垦区主要包括西外排土场、东南外排土场,占地面积分别为257.55hm2、341.6hm2。外排土场土地复垦及植被恢复时间,东南外排土场自2012年到2022年,西外排土场自2016年到2023年,均采用削坡整形、覆土种草等措施,种植植被包含羊草、披碱草、苜蓿、沙打旺等一年生和多年生草本;以及柠条锦鸡儿、铁杆蒿、沙棘等灌木。

2.3 复垦区植被覆盖度空间分布

2007年,煤矿开展首次环境影响评价,2010年开工建设,2017年进行环保验收,2019年开展环境影响后评价。

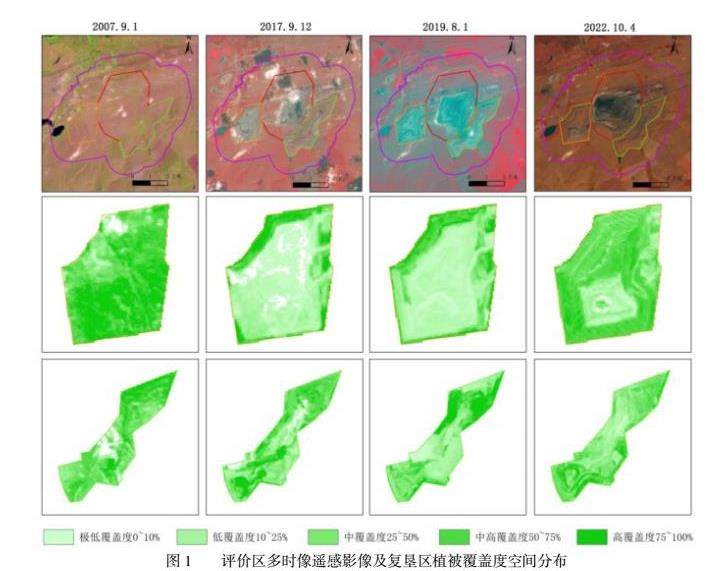

故本次研究选取评价区2007年9月landsat5卫星影像、2017年9月landsat8卫星影像、2019年8月landsat8卫星影像及2022年10月landsat9卫星影像,利用这四个时相的卫星影像为代表年,分析矿区西外排土场、东南外排土场复垦区生态系统植被覆盖度空间分布情况。见图1。

2.4 复垦区样方验证性调查

研究人员于2023年7月10日、10月20日,在评价区域采集样方数据。西外排土场、东南外排土场各设置4个样地,每个样地内设置3个1×1m样方点。

在西外排土场2016年~2019年植被恢复区,东南外排土场2012年植被恢复区和2015年~2019年植被恢复区,进行的样方调查结果显示:植被覆盖度平均约55%~60%,这些区域植被恢复效果较好。同时,在以上恢复区域的样方植被类型调查中,除了人工植被羊草+披碱草+苜蓿+杂类草群落外,发现了贝加尔针茅和冷蒿等原生植被,说明该区域已出现了群落的次生演替现象。

在西外排土场2020年~2023年植被恢复区和东南外排土场2020年~2023年植被恢复区,进行的样方调查结果显示:植被覆盖度平均约28%~31%,植被覆盖度相对较低,是因为以上区域开启了削坡整形工程,使得部分已治理区域植被遭到破坏,削坡整形工程完成后,对排土场重新进了绿化复垦,至目前恢复期较短,植被尚未长成。

3 结果与讨论

3.1 复垦区植被覆盖度变化情况

根据评价区多时像遥感影像,2007年,矿山未开采前,西外排土场所在区域平均植被覆盖度为62.72%;随着矿山开采,西外排土场的排土工作的进行,使得原生植被遭到大面积破坏,植被覆盖度迅速下降。2016年起,西排土场开始进行场边坡治理工程及植被恢复工程。至2017年,西外排土场整体植被覆盖度达到26.21%;之后西外排土场继续进行植被恢复,植被覆盖度有所提升。至2019年,西外排土场整体植被覆盖度提升到38.13%。2021年,西外排土场停止排弃,已恢复区不再进行人工管护,2022年4月,因排土场台阶坡面角度问题,进行了削坡整形工程,使得周边部分已治理区域植被遭到破坏,削坡整形工程完成后对排土场重新进了绿化复垦。至2022年8月,西外排土场整体植被覆盖度到41.00%。

3.2 群落演替规律讨论

矿山开采后,原生植被遭到破坏,但矿山采取边开采、边恢复治理的生态保护措施。对破坏区种植一些可以迅速建立长势的耐寒、耐旱草种,如羊草、披碱草、苜蓿等一年生和多年生草本植被。复垦区植被经过2~3年的生长,植被覆盖度得到快速提升。对于多年生植被,在第4~5年达到生长旺盛期,并且每年结出的草籽经过再传播和落地生长,此时种植的人工牧草在人为辅助修复的作用下,已完全适应当地环境,出现丛生定居优势,植被覆盖度达到最高,可达到70%左右。在人为管护措施减弱之后,人工牧草为了适应当地草甸草原的生存环境,像苜蓿等耗水量大的多年生宿根草本植物,虽已定居,但植物水分供给减少和多年生植物衰退期的出现,会逐渐出现人工牧草退化现象,植被覆盖度出现逐年降低的趋势。此前多年人工管护期间,已建立的人工草地,在人工牧草定居后的自适应和人工及原生植被结籽后的再传播、再生长等自我修复作用下,已出现群落的次生演替现象,更多的出现向羊草、贝加尔针茅、冷蒿等原生植被的次生演替。复垦区的植被覆盖度逐渐降低到60%左右,此时趋于稳定,保持在自然环境下的自适应、自维持状态,达到与评价区周边植被覆盖度和景观相协调状态。

4 结论

露天矿山复垦区域,应充分考虑自然生态条件,因地制宜,制定生态修复方案,优先选用乡土物种,防止外来生物入侵,达到植被覆盖度60%以上的原生植被恢复效果要求,预计需要4~5年。故建议矿方闭矿后,采用2年的治理复垦期和3年的管护期,确保矿区复垦工程能够达到生态恢复目标,构建与周边生态环境相协调的植物群落,最终形成可自我维持的生态系统。

参考文献

[1] 生态环境部.环境影响评价技术导则 生态影响:HJ 19—2022代替HJ 19—2011[s]. 北京:生态环境部,2022:1.

[2] 郑颖娟,刘军会,刘洋,等.2000—2018年鄂尔多斯市植被覆盖度变化及驱动因素分析[J].环境科学研究,2022,35(11)2458-2468.

[3] 曾强国,高子让,丁锋.基于Landsat8 OLI数据的植被覆盖度时空变化分析[J].国土资源导刊,2021,18(3)30-34.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号