- 收藏

- 加入书签

多维因素对青少年校园霸凌的影响机制:基于结构方程模型与随机森林的实证研究

摘要:校园霸凌是影响青少年心理健康和社会适应能力的重要问题,其发生由学校、家庭、网络、社会及个人性格等多维因素共同作用。本研究基于对浙江省杭州市385名中学生的问卷调查,创新性地结合结构方程模型(SEM)与随机森林方法,系统分析这些因素对校园霸凌行为与态度的直接及间接影响。研究结果显示,网络暴露对青少年态度和行为的影响最为显著,其次为家庭支持和学校文化。随机森林分析进一步识别了高风险群体的关键特征,包括低家庭支持、高网络暴露和缺乏学校反霸凌措施。上述发现为精准识别高风险群体及多层次干预策略的制定提供了科学依据。

关键词:校园霸凌;网络暴露;家庭支持;学校文化;高风险群体;随机森林;结构方程模型

中图分类号:R395.6 文献标识码:A

1 引言

校园霸凌是威胁青少年心理健康和社会适应能力的普遍性问题,其后果可能包括抑郁、焦虑及其他长期行为问题。尽管已有大量研究探讨了学校管理、家庭支持或网络暴露等单一因素的影响,校园霸凌的多维成因及交互作用尚缺乏系统研究。校园霸凌现象不仅涉及学校、家庭、网络等外部环境,还受到社会支持和青少年个性特征的共同作用。因此,探讨这些多维因素的直接和间接影响,对制定科学的预防与干预措施至关重要[1]。

2 文献综述

2.1 多维因素对校园霸凌的作用

1.学校与家庭因素:学校文化、反霸凌措施及教师支持是减少霸凌行为的重要保护因素,而家庭支持通过增强学生的心理韧性,显著降低其参与霸凌的可能性。

2.网络环境的作用:随着互联网的普及,网络暴露对青少年的校园行为产生显著影响。不良网络环境可能强化欺凌行为的接受度,降低学生对受害者的同理心[1]。

3.社会支持与个性特征:社会包容性有助于减少校园霸凌,而学生的情绪管理能力和社交焦虑则可能直接影响其霸凌行为和态度。然,社会支持与个性特征的交互作用在文献中尚未被充分研究。

2.2 多维分析方法的应用

1.结构方程模型(SEM):SEM可同时揭示多维因素对校园霸凌的直接与间接影响路径,是解析复杂因果关系的常用工具[2]。然而传统SEM对变量非线性关系的处理能力有限。

2.随机森林模型:随机森林作为一种非参数机器学习方法,能够对变量的重要性进行排序,并识别高风险群体的关键特征,弥补SEM的不足。其在教育和心理学领域的应用逐渐增多,但在校园霸凌研究中的应用仍处于起步阶段[3]。

3 研究方法

3.1 数据来源

本研究以浙江省杭州市385名中学生为研究对象,通过问卷调查收集数据。参与者中,男性占57.3%,女性占42.7%,涵盖初中一年级至三年级学生。问卷设计围绕以下五个维度展开[2]:

1.学校:包括反霸凌教育、教师支持、校园氛围等;

2.家庭:涵盖家庭支持、经济状况、亲子沟通等;

3.网络:涉及网络暴露、隐私保护、网络内容接触等;

4.社会:包括社会包容性、社会支持等;

5.个人性格:情绪管理能力、社交焦虑。

3.2 信效度检验

为确保数据可靠性与分析适用性,本研究进行了信度与效度检验:

1.信度:问卷的克隆巴赫α系数为0.895,表明数据具有较高的一致性。

2.效度:KMO值为0.854,巴特利特球形检验显著(p<0.001),表明问卷适合进行因子分析。

4 研究结果

4.1 结构方程模型分析

通过SEM模型的路径分析,揭示了学校、家庭、网络、社会及个人性格五个维度对青少年校园霸凌态度与行为的直接及间接影响如下:

1.行为影响:学校、网络、家庭和社会维度对青少年面对霸凌行为具有显著的正向影响。个人性格维度对行为的影响接近显著(β=0.241,P=0.076)。

2.态度影响:学校维度(β=-0.286,P<0.001)和网络维度(β=0.552,P<0.001)对青少年对待霸凌的态度具有显著影响。家庭(β=-0.038,P=0.601)、社会(β=0.045,P=0.546)和个人性格(β=0.054,P=0.496)对态度的影响不显著[3]。

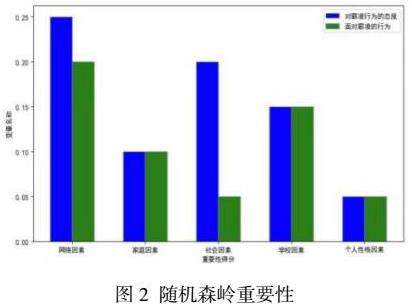

4.2 随机森林模型分析

1.网络因素的重要性:网络因素在态度和行为影响中的重要性分别达到0.25和0.20,显示网络暴露是最关键的影响变量。这提示需优先关注网络环境的治理与青少年网络行为的引导。

2.学校与家庭因素:学校因素(态度影响重要性0.15,行为影响重要性0.15)是除网络外最重要的保护因素。家庭因素(态度影响重要性0.10,行为影响重要性0.10)在一定程度上影响个体对霸凌的反应,尤其在行为方面。

3.社会与个性特征:社会与个性特征对青少年霸凌态度和行为的影响相对较低(重要性均为0.05)。

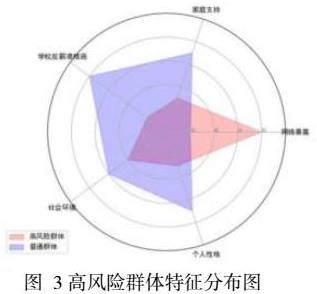

4.3 高风险群体特征

结合SEM与随机森林分析,识别出校园霸凌高风险群体的关键特征:

1.家庭特征:低家庭支持(如沟通不足)。

2.网络特征:高网络暴露(频繁接触暴力或消极内容)。

3.学校特征:缺乏学校反霸凌措施或教师支持。

4.个人特征:性格内向、情绪管理能力较低。

上述发现为精准干预高风险群体提供了理论依据,并指出需在学校、家庭和网络层面强化干预策略。

5 结论

网络暴露是影响青少年校园霸凌行为和态度的最显著因素,其次为家庭支持和学校文化[1]。

高风险群体主要特征包括低家庭支持、高网络暴露及缺乏学校反霸凌措施,需多维度识别与干预。

参考文献:

[1]乔东平,文娜.国内外校园欺凌研究综述:概念、成因与干预[J].社会建设,2018,5(03):5-15+64.

[2]何壮,袁淑莉,赵福菓.多维校园霸凌受害量表中文版修订[J].中国学校卫生,2022,43(04):566-569.DOI:10.16835/j.cnki.1000-9817.2022.04.020.

[3]盛煜.校园霸凌行为及其相关因素的多元线性回归分析——基于pisa2015学生问卷数据[J].吉林省教育学院学报,2022,38(07):62-67.DOI:10.16083/j.cnki.1671-1580.2022.07.014.

基金项目:大学生创新创业训练项目202411481044

作者简介:黄力伟(200404-),男,学生,本科,软件工程。Email:3216277291@qq.com。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号