- 收藏

- 加入书签

基于景观格局指数剖析若尔盖山水工程:自然人文景观演变及黄河上游高质量发展引领

摘要:本文聚焦若尔盖山水工程,借助景观格局指数这一量化工具,深入剖析该工程实施前后自然人文景观的动态演变,系统阐述其对黄河上游高质量发展的示范价值,致力于为区域生态保护与可持续发展蓝图勾勒出科学精准的依据。

关键词:若尔盖山水工程;景观格局指数;自然人文景观;黄河上游;高质量发展

1引言

1.1研究背景与意义

黄河上游生态保护与高质量发展已然上升为国家重大战略布局的关键板块。若尔盖地区作为黄河上游生态安全的关键屏障,其生态健康状况牵一发而动全身,对整个流域的生态平衡、经济稳定与社会发展有着深远影响。若尔盖山水工程锚定生态修复与景观格局优化的目标,深入探究其实施成效,不仅能为该地区的生态复苏提供有力支撑,更对推动黄河上游全域实现生态保护与经济社会的和谐共生、协同共进,有着不可忽视的示范引领作用。

1.2研究目的

本研究旨在运用景观格局指数这一强大的量化工具,对若尔盖山水工程实施前后的地形地貌与地质景观展开全面且深入的量化评估,深度挖掘其内在变化规律与趋势。通过细致解析工程干预下自然景观要素的分布、形状、连通性等方面的演变特征,明确各景观类型之间的相互关系与转化机制,从而精准把握若尔盖地区生态系统结构与功能的动态变化过程。

进一步地,本研究将深入探究这些自然景观变化对人文景观特征所产生的深远影响。剖析生态环境改善如何驱动当地经济发展模式的转变,如生态旅游产业的兴起与发展路径,以及民俗文化在新的生态经济背景下的传承、演变与创新模式,阐释自然与人文景观之间相互作用、相互促进的内在逻辑。最终,通过系统总结若尔盖山水工程的实践经验与成效,提炼出具有高度普适性和可操作性的生态修复与景观优化模式,为黄河上游其他地区的生态建设、经济发展与文化繁荣提供切实可行的参考范例与决策依据,推动整个黄河上游地区实现生态环境可持续、经济发展高质量、文化传承有活力的协同共进目标,助力国家黄河流域生态保护和高质量发展重大战略的顺利实施。

1.3研究区域概况

若尔盖地区地处青藏高原东缘,拥有独特的地理位置。其地形地貌以丘状高原为主,平均海拔超3500米,区域内广泛分布着高原草甸、沼泽湿地以及纵横交错的河流湖泊。是中国地势第一级阶梯向第二级阶梯的地理过渡区,地跨黄河、长江两大水系的分水岭,形成了青藏高原典型的山原区和高山峡谷区,在整体上属于黄河、长江上游江河源区,是青藏高原生态屏障的重要组成部分。气候属于高原大陆性气候,寒冷湿润,这种气候条件塑造了当复杂多样的生态系统类型,山水林田湖草沙冰生态要素谱系完整。作为黄河上游重要的水源涵养地,若尔盖地区在整个黄河流域生态系统中扮演着不可或缺的角色,其生态状况直接关系到黄河中下游地区的生态安全与水资源稳定。

2数据来源

遥感影像数据:研究期间获取了多期Landsat系列卫星遥感影像,时间跨度覆盖若尔盖山水工程实施前后关键节点。影像分辨率达30米,足以清晰捕捉各类景观要素的边界与特征,为景观信息提取提供了丰富的数据基础。

地理信息数据:地形数据源于高精度的数字高程模型(DEM),能够精准反映区域地形起伏。土地利用数据则通过多源数据融合与实地验证获取,确保分类精度。同时,开展了大量实地调查工作,补充了遥感影像难以获取的局部细节信息,如小型湿地斑块的准确边界、特殊地质景观的详细特征等。

土地利用数据:国土三调成果及变更数据是本次研究的重要数据源之一。其提供了若尔盖地区详细且精准的土地利用现状信息,包括各类土地的类型、面积、分布以及权属等关键属性数据。通过对这些数据的深入挖掘和分析,我们能够精确把握区域内不同地形地貌要素的基础状况,如明确草原、湿地、林地等在工程实施前的具体范围和面积,为景观格局指数的计算提供了高精度的本底数据,同时也为评估工程实施后这些景观要素的变化情况提供了可靠的对比依据。

通过多源数据融合与实地验证获取,确保分类精度。同时,开展了大量实地调查工作,补充了遥感影像难以获取的局部细节信息,如小型湿地斑块的准确边界、特殊地质景观的详细特征等。

在景观格局方面,学者们通过动态遥感监测,多期遥感数据比对分析探究了生态系统的演变过程(雍国伟,2003;王洪军,2007),从自然、人文、生物物种等多个角度分析了生态系统退化的驱动力因素(刘国华,2001;干友民,2005;张顺谦,2007;骆建国,2016;王元云等,2019)、景观格局及其空间异质性特征(王艳,2007;邓茂林,2010)。

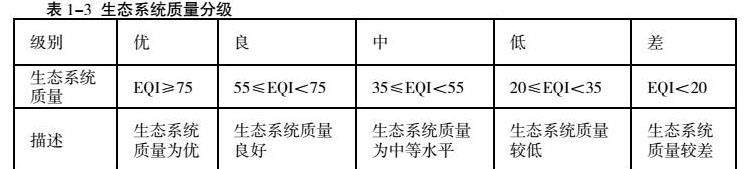

3生态景观格局评估

景观格局指数是指景观格局与景观指数。景观格局通常是指景观的空间结构特征,具体是指由自然或人为形成的,一系列大小、形状各异,排列不同的景观镶嵌体在景观空间的排列,它即是景观异质性的具体表现,同时又是包括干扰在内的各种生态过程在不同尺度上作用的结果。空间斑块性是景观格局最普遍的形式,它表现在不同的尺度上。景观格局及其变化是自然的和人为的多种因素相互作用所产生的一定区域生态环境体系的综合反映,景观斑块的类型、形状、大小、数量和空间组合既是各种干扰因素相互作用的结果,又影响着该区域的生态过程和边缘效应。主要评价指标如下:

景观破碎度(C)、景观分离度()、干扰强度(W)、自然度(N)、景观多样性指数(H)、优势度(D)、等指数。NP与PD能够直观反映景观被分割的程度,即破碎化状态;LPI有助于识别对景观整体结构起关键控制作用的优势斑块;LSI可量化斑块形状的复杂程度,反映其受外界干扰的程度;AI则能有效衡量不同斑块类型在空间上的聚集程度与连通性,这些指数综合起来,能够全面刻画景观格局的特征与变化。

3.1景观格局指数选取与计算

3.1.1景观破碎度(C)

破碎度表征景观被分割的破碎程度,反映景观空间结构的复杂性,在一定程度上反映了人类对景观的干扰程度。它是由于自然或人为干扰所导致的景观由单一、均质和连续的整体趋向于复杂、异质和不连续的斑块镶嵌体的过程,景观破碎化是生物多样性丧失的重要原因之一,它与自然资源保护密切相关。公式如下:

(一)若尔盖山水工程实施前景观格局指数结果

地形地貌景观格局指数特征:实施前,若尔盖地区的草原、湿地等地形地貌受长期过度放牧、不合理开垦等人类活动影响,呈现出破碎化加剧的态势。NP值显著偏高,表明景观中斑块数量众多;PD值同样居高不下,进一步证实景观破碎化程度严重。优势草原斑块的LPI值相对较低,难以在景观中占据主导地位。LSI值偏大,说明斑块形状因人类活动的不规则干预变得极为复杂。AI指数偏低,不同地形地貌斑块在空间上分布零散,聚集度与连通性差,严重削弱了生态系统的稳定性与功能完整性。

地质景观格局指数特征:冻融地貌中的石海、石河等斑块,由于自然风化与人为破坏双重作用,NP值较大,PD值高,破碎化现象突出。LPI值较小,难以形成大规模、集中连片的冻融地貌景观区域。峡谷景观因河岸侵蚀、崩塌等因素,LSI指数偏高,斑块形状极不规则,且不同峡谷段斑块在空间上分布分散,AI指数低,未能形成良好的聚集与连通态势。

(二)若尔盖山水工程实施后景观格局指数结果

地形地貌景观格局指数变化:随着若尔盖山水工程一系列生态修复措施的有效实施,草原、湿地等地形地貌的景观格局得到显著改善。NP和PD值明显下降,景观破碎化程度得到有效缓解。优势斑块(如恢复的大面积草原和湿地)的LPI值大幅提升,在景观中重新占据主导地位,有力增强了生态系统的服务功能。LSI指数降低,斑块形状趋于规则化,这得益于生态修复工程的科学规划与精准实施。AI指数显著升高,表明不同地形地貌斑块之间的聚集度与连通性大幅增强,形成了更为稳定、高效的景观生态格局。

地质景观格局指数变化:针对冻融地貌,通过严密的监测与保护措施,石海、石河等斑块的NP和PD值下降,破碎化现象得到有效遏制,LPI值逐步上升,相对集中连片的冻融景观区域开始形成。峡谷景观经过生态护坡、河道整治等工程后,LSI指数显著降低,斑块形状趋于稳定,AI指数显著升高,不同峡谷段斑块之间的联系与连通性大幅增强,地质景观的整体性与稳定性得到极大提升,为生态系统的健康发展提供了坚实保障。

(三)对自然景观特征变化的影响

生态系统稳定性增强:若尔盖山水工程实施后,景观格局的优化显著增强了生态系统的完整性与连通性。合理的斑块分布与良好的连通性,为动植物提供了更加稳定、适宜的栖息环境,促进了生物多样性的快速恢复。例如,草原和湿地生态系统的恢复,吸引了大量候鸟栖息、繁衍,丰富了区域生物多样性,提升了生态系统的自我调节能力与稳定性。

生态服务功能提升:地形地貌和地质景观的改善,对区域生态服务功能产生了积极影响。恢复的草原和湿地有效增强了水源涵养能力,调节了区域水资源分布;稳定的地质景观减少了水土流失风险,提升了土壤保持能力。这些生态服务功能的提升,不仅有利于当地生态环境的改善,也为黄河中下游地区的生态安全提供了有力保障。

(四)对人文景观特征变化的影响

经济发展模式转变:随着自然景观的改善,生态旅游产业在若尔盖地区蓬勃兴起。当地依托独特的地形地貌和地质景观资源,开发了多样化的特色旅游项目,如高原草原观光、峡谷探险等。这一转变有效推动了当地经济结构的优化升级,为居民创造了更多就业机会,增加了经济收入,实现了从传统农牧业向生态友好型产业的转型。

文化传承与创新:生态旅游的发展为当地民俗文化的传承与创新提供了新契机。特色旅游项目融入了藏族文化中的草原游牧文化、传统马背文化等元素,使游客在欣赏自然景观的同时,深入体验当地独特的文化魅力。这不仅促进了文化的传承,还通过与现代旅游元素的融合,实现了文化的创新发展,进一步丰富了若尔盖地区的人文景观内涵。

(五)对黄河上游高质量发展的示范意义

生态保护示范:通过对景观格局指数的系统对比分析,若尔盖山水工程为黄河上游其他地区的生态保护提供了清晰的量化参考与可复制的实践模式。其科学的生态修复策略与精准的景观格局优化措施,展示了如何通过有效的生态干预,实现生态系统的恢复与稳定,为黄河上游生态安全屏障建设提供了宝贵经验。

经济发展示范:以生态旅游为代表的绿色产业发展模式,为黄河上游地区的经济高质量发展提供了成功范例。若尔盖地区在保护生态环境的前提下,充分挖掘自然人文景观资源潜力,实现了生态与经济的良性互动。这种发展模式为其他地区提供了新思路,即通过发展生态友好型产业,实现经济增长与生态保护的双赢。

文化传承与发展示范:若尔盖山水工程在实施过程中,成功实现了自然景观改善与人文景观传承发展的有机结合。这为黄河上游其他地区提供了重要启示,即在推进生态保护与经济发展的同时,应注重本土文化的传承与创新,促进自然、经济、文化的协同发展,共同推动黄河上游地区迈向高质量发展的新征程。

四、结论

(一)研究主要成果总结

本研究通过运用景观格局指数,系统评估了若尔盖山水工程实施前后自然人文景观的变化。结果表明,工程实施后景观格局得到显著优化,自然景观的生态稳定性与服务功能增强,人文景观在经济发展与文化传承方面实现了新突破。该工程对黄河上游高质量发展具有重要的示范意义,在生态保护、经济发展与文化传承等方面为其他地区提供了宝贵经验。

(二)研究不足与展望

尽管本研究取得了一定成果,但仍存在一些局限性。在数据精度方面,部分遥感影像的分辨率有待进一步提高,以更精准地捕捉小型景观斑块的变化。研究尺度上,未来可拓展至更大区域范围,以增强研究结果的普适性。此外,景观格局与生态过程的耦合关系仍有待深入探究。未来研究可聚焦这些方面,为区域生态保护与可持续发展提供更全面、深入的科学支撑。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号