- 收藏

- 加入书签

学科交叉视域下跨学科体育教学专业硕士研究生SWOT分析及培养策略研究

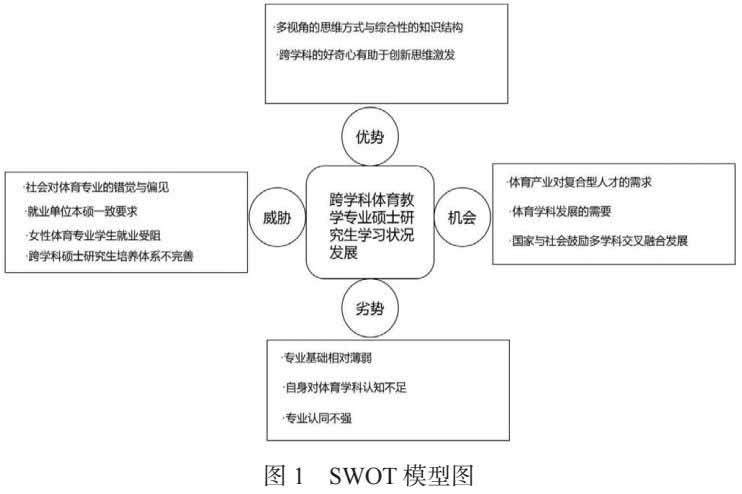

摘要:运用文献资料、逻辑分析、SWOT分析等方法,对跨学科体育教学专业硕士研究生的优势、劣势、机会、威胁进行综合分析,探寻改善跨学科体育教学专业硕士研究生培养状况的策略,发挥跨学科优势。SWOT分析结果:优势包括多视角的思维方式与综合性的知识结构、利于创新思维的激发,劣势包括专业基础薄弱、学科认知不足、专业认同不强,机会包括复合型人才的需求、体育学科发展需要、国家与社会鼓励多学科交叉,威胁包括社会的错觉与偏见、就业本硕一致要求、女性学生就业受阻、培养体系不完善。发展策略:适当调整硕士复试考核,提高学科交叉意识,端正跨考动机,建立自我成长计划,组建多学科研学小组,增强硕士研究生弹性学分培养机制,重视导师与学生交互作用,增强多主体协同培养模式。

关键词:学科交叉;跨学科;人才培养;体育教学;高等教育

ABSRTACT: Utilizing literature, logical analysis, SWOT analysis, and other methods, conduct a comprehensive analysis of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of interdisciplinary sports education master’s students. Explore strategies to improve the training of interdisciplinary sports education master’s students and leverage interdisciplinary advantages. SWOT analysis results: Strengths include a multi-perspective thinking approach, a comprehensive knowledge structure, and the stimulation of innovative thinking. Weaknesses include weak professional foundations, inadequate understanding of the subject, and weak professional identity. Opportunities include the demand for versatile talents, the need for the development of sports disciplines, and national and societal encouragement of interdisciplinary approaches. Threats include societal misconceptions and biases, consistent requirements for bachelor’s and master’s degrees in employment, obstacles to employment for female students, and an imperfect training system. Development strategies: Adjust the master’s re-examination assessment appropriately, enhance interdisciplinary awareness, clarify motivations for interdisciplinary studies, establish self-growth plans, form interdisciplinary research groups, enhance the flexible credit training mechanism for master’s students, emphasize interaction between mentors and students, and strengthen a multi-party collaborative training model.

Keywords: interdisciplinarity; transdisciplinarity; talent cultivation; physical education teaching; higher education.

随着新一轮产业变革的加速发展,重大科学技术领域变得更为复杂,新的专业分支和增长点在我国不断涌现,学科交叉融合成为必然。中国经济社会的发展亟需高素质、综合性、应用型、创新型人才。2016年,习近平总书记提出“夯实学科基础,培育新兴交叉学科生长点”,并在北京大学访问时强调要大力建设交叉学科群。2021年,国务院学位委员会设立了“交叉学科”门类,以提高社会对交叉学科的认可,并为其研究提供发展平台[1]。为推动体育多元价值的实现,2020年12月,《北京体育大学学报》策划了“全生命周期视角下的体育融合发展”专题,倡导建设覆盖全生命历程的体育发展模式,强调体育在各生命阶段的重要性[2]。2022年2月,陈佩杰教授在《北京体育大学学报》建议在交叉学科门类下设立“运动科学”一级学科,并论述了其必要性[3]。赵丙军和司虎克等人通过分析2001-2010年体育学科的知识来源,发现体育学科具有广泛的跨学科特性[4]。

近年来,体育学科的多元价值受到广泛认可,但与其他学科的交叉融合仍处于初步阶段。在政策推动下,体教融合[5]、体医融合[6]快速发展,体育与旅游[7]、文化[8]、经济[9]等其他领域融合发展也在蓄势待发。推动体育学科与其他学科的交叉融合,需要具备复合型知识的人才。然而,目前体医融合面临复合型人才缺乏的困境,因此应重视体育学复合型人才的培养。跨学科体育教学专业硕士研究生因其具备的基础知识,有望成为体育融合发展的重要储备人才。然而,体育学的综合性和实践性特点,使得体育教学专业硕士需要具备充足的理论知识和运动技能。随着专业型硕士招生人数的增加,跨学科背景的体育教学专业硕士研究生人数也在上升,相关培养问题逐渐显现,如学习不适应、就业受阻等。因此,引入SWOT分析,对跨学科体育教学专业硕士研究生的优势、劣势、机会和威胁进行梳理,有助于提出更具针对性的培养策略,为跨学科体育教学专业硕士的培养提供参考。

1体育学学科交叉的相关理论基础

1.1 体育学科的学科特征

体育学在国内首次由熊斗寅先生在江苏体育科技期刊上提出,用以概括体育科学体系[10]。1990年,体育学在《学科专业目录》中正式命名,确立了其规范地位。随着社会的发展和体育学内涵的深化,体育学与其他学科的交叉融合逐步展开,形成了多个专业和研究方向。至2021年,体育学类专业已包括13个本科专业和10个硕士研究生招生专业,横跨自然科学和人文社会科学,展示了其多学科交叉融合的综合性特征。体育学自文艺复兴时期以来,利用解剖学、力学、医学、教育学等学科的理论,逐步形成了运动生理学、运动医学等分支学科,奠定了现代体育学科人才培养课程的重要内容。体育学科的发展需要其它学科的知识体系支持,以确保其持续健康发展。

1.2 跨学科理论

20世纪以来,科学技术的发展带来了更为复合型的问题,单一学科难以解决,学科交叉融合成为解决新型问题的重要渠道。跨学科一词最初由美国哥伦比亚大学学者伍德沃斯于1926年提出,指两个或以上学科之间的研究。随着跨学科理论的不断丰富,美国国家科学基金会在20世纪90年代开启了跨学科研究生培养项目。跨学科理论在研究生教育中具有重要参考价值,有助于激发学生的创新思维和不同学科知识的融合。体育学科跨越自然科学与人文科学,通过生理学、历史学、社会学等视角进行研究,构建了系统、科学的知识体系。跨学科背景的人才在促进体育学科融合发展中至关重要,应充分利用跨学科理论培养符合学科和社会需求的高素质人才[11]。

1.3 大学教育力理论

大学教育力理论由日本学者金子元久提出,强调“教育力量”和“射程”等概念。“教育力量”指大学教育对学生的影响,这种影响在学生具备知识和意识准备的前提下产生。“射程”指教育力量的影响范围,其深度和远度体现了教育力量的效果[12]。硕士研究生阶段是高等教育的重要部分,学生相比本科生具有更成熟的意识和知识判断能力。该理论强调了解学生期望和调整大学教育环境,以延长教育力量的射程范围,从而提高体育教学专业硕士研究生的培养质量。

2 跨学科体育教学专业硕士研究生的SWOT分析

SWOT分析法最早出于《公司战略概念》一书,它是由哈佛商学院学者K·J·安德鲁斯教授提出的一种态势分析法[13]。优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)以及威胁(Threats)便是SWOT分析法中的四个英文字母代表意义。将该方法分析思路加入于跨学科体育教学专业硕士研究生培养策略分析中,构建出SWOT模型图(图1),针对性地提出提高跨学科体育教学硕士研究生培养策略。

2.1 优势(Strength)

跨学科体育教学专业硕士研究生由于拥有原专业的知识基础,具有多视角的思维方式和综合性的知识结构,这对解决当前复杂的学术和实践问题非常有利。此外,跨学科学生接触新学科时,容易激发好奇心,促进创新思维的发展[14],有助于突破学科壁垒,解决理论与实践中的问题。

2.2 劣势(Weakness)

跨学科体育教学专业硕士研究生由于缺乏四年的体育学科理论与实践学习,其专业基础相对薄弱,容易在学习中出现不适应现象[15]。此外,部分学生对体育学科的认知不足,仅因兴趣或就业需求选择该专业,导致入学后出现不适应和专业认同感不强的情况,影响学习动力和专业素养的提升[16]。

2.3 机会(Opportunities)

我国体育产业蓬勃发展,对复合型人才的需求不断增加[17]。跨学科体育教学专业硕士研究生由于原学科的知识与能力,与体育学科融会贯通,将成为体育产业的重要储备人才。此外,国家和社会鼓励多学科交叉融合发展,为跨学科人才进入体育学科提供了良好的发展机会。

2.4 威胁(Threats)

社会对体育专业的偏见和错觉影响跨学科人才选择体育学科[18],导致人才流失。此外,就业单位对本硕一致的要求[19],使跨学科体育硕士研究生在求职时面临挑战,尤其影响女性体育专业学生的就业。与此同时,现有的跨学科硕士研究生培养体系不完善,未能充分发挥学生的优势,影响其综合素养的发展。

3 跨学科体育教学专业硕士研究生培养策略探究

SWOT分析法的作用在于综合分析出跨学科体育教学硕士研究生的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)以及威胁(Threats),加以综合评估与分析得出以下策略,以达到它山之石,攻己之玉之成效。

3.1 适当调整硕士研究生复试考核

跨考人才涌入之下利弊相接,对体育教学专业既是带来新鲜血液,同时也带来一些培养难题。相比本专业考生,因本科升学因素,整体而言跨考生其笔试应试能力相对较强,而体育教学专业其本有的实践与理论并重的特点,并与学术型硕士相比更加重视专业实践能力,使得运动技能对于体育教学专业来说尤为重要。因此,可适当增加研究生复试的重要性在整个研究生招生考试中所占比例,如提高一定复试比、适当提升对专项运动技能的测试要求,有助于选取更符合专业需求的高质量人才。

3.2 提高自我学科交叉意识,促进知识结构综合发展

社会对综合型人才的需求不断加大,人才资本已然是行业革新升级所必需的关键推力。我国体育产业在数十年发展下,已形成众多业态联动的综合性产业。而拥有跨学科背景的体育教学专业硕士研究生其多视角的思维方式与综合性的知识结构在成为体育产业的储备人才时具备独特的先天优势。跨学科体育教学专业硕士研究生不应丢弃原学科专业知识,而应进一步将原学科的理论及知识结构中的优势将其应用于体育教学之中,以达到学科间的优势互补、层层递进的良性发展,促进学科的综合发展与交叉融合。

3.3 端正跨考动机与学习态度

许多非本专业学生跨考体育教学专业,常因体育硕士研究生不考数学、学历提升、本科专业学习不佳、体育教学专业相对好考等原因。这种功利性和盲目性的动机可能引发学习过程中的负面影响和消极行为。因此,准备跨学科的学生应全面了解体育教学专业的课程设置、研究方向、就业方向以及该校体育教学专业从属学院的培养特点及导师情况,树立理性跨考动机,考虑自身对新专业的兴趣和能力,确保能够胜任后续专业学习,找到两者间的价值联结。已经入学的跨学科学生应正视体育学科带来的文化差异,积极应对学科适应问题,避免畏难情绪,利用自身所长,深刻体会体育教学专业的价值,建立强烈的专业认同。

3.4 顺应社会需求,建立自我成长计划

跨学科体育教学专业硕士研究生常缺乏课后学习方向,不知如何制定自我成长计划。目标是个体努力的方向,失去目标会削弱行动动力,影响学业绩效[20]。研究生应以目标为导向进行专业发展,从实际出发结合社会需求,考虑自身不足与优势,制定贴近自身的目标。提高专业相关认知,明确自身优势、劣势、教学风格、专业就业方向,制定科学合理的自我成长计划。例如,以教师为就业导向,应提高运动技能和教学技能;如志在深造,应认真完成课程、广泛阅读并参与科研训练。确立明确目标并建立自我成长计划是跨学科体育教学专业硕士研究生学有所成的重要条件。

3.5 组建多学科研学小组

体育学科综合性强,通过组建多学科背景的研学小组,安排教师或硕博高年级学生指导,定期开展学术研讨、读书报告、社会实践等,跨越自然科学与人文社会科学的不同背景,拓宽学生知识结构,提高合作学习能力,促进学科交叉融合与发展,提升小组内学生的专业素养和社会适应能力。

3.6 增强硕士研究生弹性学分培养机制

课程是知识传递的纽带,是人才培养的基石。2014年,教育部发布《教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见》,强调课程学习在研究生成长中的基础性作用[21]。国外跨学科研究生教育主要有学院内部式、研究生院主导式、独立建制式三种,均提供多学科课程选择。跨学科体育教学专业硕士研究生课程设置应突出综合性与开放性,实现共性与个性结合,设置基础专业课程和弹性学分,提供跨学科、跨院系选修课程及教学实践或运动技能课程,依托院校优势学科,拓展学生综合知识面。

3.7 重视导师与学生交互作用

清华大学梅贻琦先生提出“从游论”,强调和谐师生关系的重要性[22]。导师应针对学生背景进行差异化指导,提高学科交叉意识,鼓励学生参与教学实践,选修相关学科课程,提升跨学科研究能力。学生应主动寻求导师指导,利用跨学科背景,发挥跨学科思维优势。

3.8 增强多主体协同培养模式

多主体协同是整合优质教育资源的有效途径,是提高研究生实践创新能力的重要保障[23]。跨学科体育教学专业硕士研究生的实践能力相对偏弱,目前多依托研二或研三在基础教育单位或高等教育单位实习,实践培养渠道单一,忽视与体培机构、企业及体育协会的联系。应加强与基础教育单位、高等教育单位、体培机构、企业及体育协会的联系,组建校内外多导师团队,构建实践教学体系,提供多元化实践渠道,提升专业实践能力,实现理论与实践的融合,促进体育教学知识的螺旋递进型演进,夯实研究生的体育专业知识基础,提升实践创新能力。

参考文献

[1] 国务院学位委员会、教育部.国务院学位委员会教育部关于设置“交叉学科”门类、“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/yjss_xwgl/xwgl_xwsy/202101/t20210113_509633.html,2020-12-30.

[2] 张健,王会寨.全生命周期体育融合发展研究[J].北京体育大学学报,2020,43(12):1-10.doi:10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2020.12.001

[3] 陈佩杰.建议交叉学科门类下设置“运动科学”一级学科[J].北京体育大学学报,2022,45(02):1-2.DOI:10.19582/j.cnki.11-3785/g8.2022.02.001.

[4] 赵丙军,司虎克.体育跨学科知识流动特征研究——基于中国引文数据库(CCD)的分析[J].西安体育学院学报,2015,32(01):60-64+70.

[5] 彭国强,高庆勇.体教融合视阈下我国体育教育专业发展研究[J].体育文化导刊,2021(02):96-102.

[6] 代方梅,李可乐.社区体医融合交互偶联机制及路径[J].体育文化导刊,2021(05):61-66+97.

[7] 李柏林,张小林.我国体旅融合高质量发展研究[J].体育文化导刊,2023(07):55-64.

[8] 张诗雨,赵子建,张汪洋.黄河流域体育文化旅游带建设的时代价值及实现路径[J].体育文化导刊,2021(10):84-89+109.

[9] 罗杰勋,张晓林,田贞.成渝地区双城经济圈体育产业一体化发展探究[J].体育文化导刊,2022(04):90-95+110.

[10] 熊斗寅.体育科学体系初探[J].江苏体育科技,1981(02):22-26.

[11] National Science Foundation. Introduction to the IGERT Program[EB/OL].[2014-05-28]http://www.nsf.gov/crssprgm/igert/intro.jsp.

[12] 金子元久久.大学教育力[M].徐国兴等,译.上海:华东师范大学出版社,2009:7-13,3.

[13] 王源平.基于SWTO分析的高校生态道德教育发展新思路[J].社会科学家,2015(08):122-125.

[14] 李成会,武炜,蔡玉梅,朱莲英.关于大学生创新思维培养的思考[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(21):108-110.

[15] 岳增彦,周新华,孙玲玲.对跨学科体育硕士研究生培养的若干思考[J].军事体育进修学院学报,2009,28(02):86-88.

[16] 唐征宇,黄斐.师范大学体育学系学生入学动机与专业思想调查[J].宁波大学学报(教育科学版),1999(06):88-90.

[17] 鲍明晓.从体育部门经营创收到现代体育产业体系初创——对改革开放以来中国体育产业发展的思考[J].体育科学,2018,38(07):15-16.

[18] 佐斌,温芳芳.大学生职业选择与内隐职业声望偏好[J].心理与行为研究,2009,7(03):171-175+182.

[19] 刘书琼.江西省高校跨学科体育硕士研究生就业意向调查与分析[D].江西师范大学,2011.

[20] 孙丽.目标设置理论及其教育应用[J].外国中小学教育,2008(01):37-42.

[21] 教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201412/t20141205_182992.html,2014.12.05

[22] 梅贻琦.中国的大学[M].北京理工大学出版社,2012.

[23] 赵丁选,王敏,卢辉斌.多主体协同的工程专业学位研究生培养模式探索与实践[J].学位与研究生教育,2021(12):9-19.DOI:10.16750/j.adge.2021.12.002.

作者简介:李栋,男,在读博士,研究方向为体育教学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号