- 收藏

- 加入书签

“教?学?评”一体化的古诗词联读教学的探索与实践

——以苏轼《江城子》《定风波》为例

摘要:以联读苏轼《江城子》与《定风波》为例,从观大局确定联读主题、多维度设立教学目标、层次化驱动教学任务、全方位开展教学评价四方面探索“教-学-评”一体化的古诗词联读教学,旨在发展学生的核心素养,促进深度学习,达到减负增效的目的。

关键词:主题;目标;任务;评价

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出“教-学-评”一体化要求,即教师的教、学生的学以及教师对学生学习的评价具有目标一致性。具体来说,教师依照学习目标,通过观察、评测等方式对学生的学习表现作出评价,及时把握学生的目标达成情况,进而对学生进行指导和帮助,调控学生的学习状态和学习行为,以提升学生的核心素养。在语文教学实践中,教师聚焦核心素养,考虑学情、依据课标,立足文本价值开展语文教学,丰富教学内容,创新教学形式,实施学习评价,能够帮助学生积极建构趣味化、主体化、体系化的语文学习环境。

当前,许多教师对“教-学-评”一体化有一定的认识,但在实际教学时,从如何确定主题、制订整体目标、设计评价任务、实施活动化教学,到如何实现“教学评”的一体化,始终处于“知易行难”的境地。教、学、评三者的和谐统一,既使教师教得更加轻松,也使学生学得更为通透。[1]下面,笔者以自己开展苏轼的《江城子》《定风波》的诗词联读教学为例,探索“教-学-评”一体化的初中语文古诗词联读教学。

一、基于课标,观大局确定联读主题

主题的确定具有“纲举目张”的价值,是知识结构、学科思想方法的聚合器,主题的确定以指向素养提升、落实课程标准、遵循教学规律、体现学科本质和学科育人价值为原则,综合考虑实际生活、教学目标、学习任务和教学评价等因素,牵一发而动全身,能够激发学生对学习的探究兴趣,实现学科育人的目标。

《义务教务语文课程标准(2022年版)》指出,在古诗词教学中,强化学生的思辨性联读能力训练,能够有效提升学生的古诗词阅读赏析水平。九年级下册第三单元为传统名篇,内涵深刻,闪耀着思想的光华。九年级正是树立理想,根植信仰,浸润文化,发展思维的关键阶段。对这些诗词进行联读教学,以主题思想为一类整合,或以同一作者整合,通过这样的方式知人论世,以诗化人,能够拓宽学生的文化视野,发展学生思维水平,提升学生语文素养,从而实现育人目标。

苏轼是北宋中期文坛领袖,诗词豪迈洒脱,性格乐观豁达。他的词作在第三单元出现两次,《江城子·密州出猎》(九年级下册的教读词作)、《定风波·莫听穿林打叶声》(九年级下册课外诵读篇目),同时,他的作品在部编版初中语文教材中多次出现,《卜算子·黄州定慧院寓居作》(八年级下册课外诵读篇目)、《水调歌头》(九年级上册教读词作),他的作品具有较高的艺术价值,对苏轼作品进行单元联读教学,并对学生的学习过程进行科学的评价,能够引领学生感悟苏轼词作的博大精深和个性风采,对学生核心素养的提升有很大的作用。

二、立足学情,多维度设立教学目标

古诗词联读教学的核心是对作品的核心知识的深度解读、批判审思。这就要求教师对单篇作品进行深入解读,同时立足学情,多维度设立教学目标,引领着学生与文本进行深度对话。

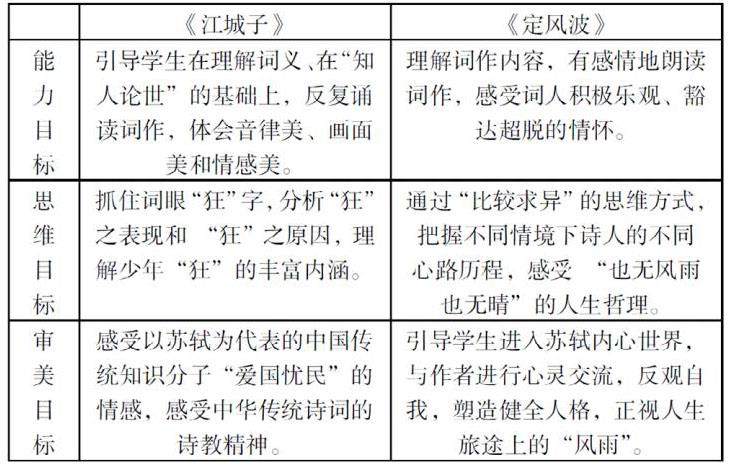

在联读之前,笔者首先借助课文导读提示与注释以及网上收集的资料,经过反复深入研读,设计了如下单篇学习目标:

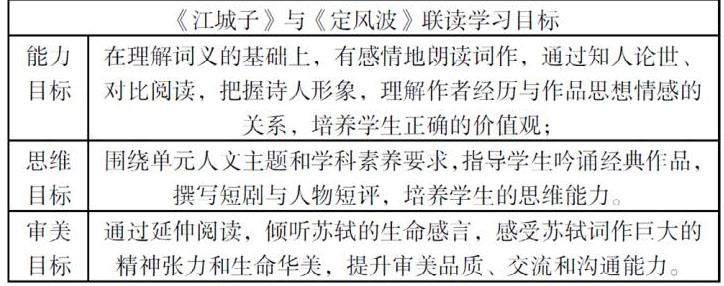

学生在之前的学习中,已经接触过苏轼的诗词,但是,对于苏轼的了解大多是零碎式的,往往只停留在背诵层面,对其作品的理解也只停留在单一的篇目之中,很难形成较为全面系统的认识。为了让学生对词人有更加全面深刻的认知,笔者在挖掘这两首词作关联信息的基础上,结合学情,分析它们不同特点,整合内容,重新构建联读的学习目标:

教学目标引导着教师的教学行为和学生的学习实践。[2]科学设计教学目标,能够实现精准定位,从而让学生在教师的引导下,在深情吟咏、深入探究、深度辨析的过程中,向文本的深处理解进发,学生核心素养的落实也就水到渠成了。

三、搭建教学支架,层次化驱动教学任务

“教学支架”如同建筑工地辅助工人更好工作的“脚手架”,是帮助学生更好学习的一种辅助性的工具或手段。在教学中,教师以学生的学习为中心,以“最近发展区”为出发点,关注学生学习的兴趣和情感,巧搭支架,能有效引领学生从实际发展水平通向潜在发展水平,充分开发并转化学习过程的育人价值,可以引导学生在积极的语言实践中发展语文学科素养和学习素养,让“学科育人”理念落地生根。

(一)在情境支架中拓宽联读思维

为了帮助学生知人论世,笔者首先布置学生阅读林语堂的《苏东坡传》的相关章节和倾听康震讲苏东坡的一些内容,随后引领学生走进情境,知人论世:学校开展“跟着苏轼去研学”的活动,让我们走进密州、黄州,感受苏轼情怀。这一情境支架很自然地激发学生探索的欲望。随后,笔者将课堂分成三个环节:谈苏“事”,示导图;品苏“文”,体苏情;编苏“剧”,理苏功,在特定情境下布置了一系列驱动性任务:为苏轼制作仕途轨迹和创作经历曲线图、倾听苏轼心声,改写苏轼词作的剧本、撰写苏轼词作短评。

为了顺利完成驱动任务,笔者通过课前布置学生阅读林语堂的《苏东坡传》等作品,课堂展示与苏东坡“乌台诗案”经历相关的漫画和苏轼人生经历曲线图,知识支架让学生直观了解苏轼的贬谪经历和创作经历,为他们进入深度学习做好充分的铺垫。

在教学情境的浸润中,在学生对苏轼人生经历创作背景了解的基础上,教师指导学生吟咏、诵读,在古典诗歌意蕴美的熏陶中,在循序渐进的合作、探究、质疑、讨论、思辨中,深刻理解词人的情感变化:从惊涛中走来,他经历了艳羡与神伤:向风雨中归去,他拥有了超然与笃定,用双手将“失意人生”改写成“诗意人生”,理解和感受苏轼作品的情感内涵和精神力量,实现学生深度学习,促进思维的发展。

(二)在问题驱动中提升联读能力

为了加深学生对苏轼词作的理解,与文本更好地进行对话,笔者在学生的“疑难症结”处设置问题,引导学生循序渐进地走进文本,如,引导学生在阅读苏轼的《江城子》和《定风波》的基础上,用“苏轼在 时,却想到或做到 ”的句式评价苏轼。在问题的驱动下,学生很自然地走进联读文本,开启探索之旅。在《江城子 密州出猎》中,他们看到苏轼在被贬鬓微霜之时,却能忘却一时的失意,纵马飞奔,亲身射虎,尽显少年的狂气,在《定风波》中他们看到苏轼在风雨萧瑟之际,且吟且行,笑对风雨,尽显智者的泰然……

为了帮助学生更好地把握情感,走进苏轼的内心世界,笔者再一次设置疑问:面对生活的困境,是什么让苏轼活的如此豁达通透?请朗读苏轼词文,试着从文中问句里聆听苏轼的心声,感悟其中真味。教师再次提供语言模版:苏轼是个 人,在 时,他发问道: ,从此处我听到他这样的心声: 。同时提供范例:苏轼是个狂人,在密州出猎时,他发问道:持节云中,何日遣冯唐?从此处我听到他这样的心声:多期望着自己能得到朝廷的重用,来施展我的报国之志。如此感情强烈的句子在苏轼的词中屡屡出现,每一个问句后面都潜藏着汹涌的情感,学生探索着、品评着、收获着……为了帮助学生多角度感受苏轼词作的魅力,我引导学生课内外接触到的苏轼词作,联系到《记承天寺夜游》,有学生如此感悟:苏轼是个闲人,在密州漫步时,它反问道:“何夜无月?何处无竹柏”,从此处我听到他这样的心声:月光并非夜夜明,竹柏并非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要我有一颗豁达的心,能包容一切,就能随缘自适,找到心灵的归宿。联系到《临江仙·夜饮东坡醒复醉》《水调歌头》等词,学生自然地走进苏轼的心灵深处,感情的迸发一触即发:读您的词,其实是在读您失意后的乐观豁达,读您思念亲人的一片冰心,读您随遇而安的波澜不惊,也想对您说,闲人终将实现抱负,沙洲也许从来不冷,射天狼之梦终会成真,千里终会共婵娟。何须留恋繁华路,逍遥自在乘风吟……

“教-学-评”一体化的古诗词联读教学要求基于真实问题情境、大任务、大活动开展。这是因为基于新的课程改革,教学理念从知识逻辑走向学习逻辑、认知逻辑,开始更多关注到人的发展。在课堂上,教师巧妙搭建学习支架,进行任务驱动,不但能够帮助学生在独立探索、解析的过程中完成既定的学习任务,更能够提升学生的知识水平、思维能力,还可以帮助他们认识到自己潜在的发展空间。学习支架为课堂构筑良好的生态,让学生的思维如藤蔓一般生长,学生的潜能如虹彩一般释放。

四、注重反思重构,全方位开展教学评价

一个完整的研究课例要有体现评价先构逆向设计的教案,要有信息优化深度学习的课堂,还要有能够解释、揭示“教学评一致性”原理的专业反思。[3]由此可见,在教学中,教师依照学习目标,通过观察、评测等方式对学生的学习表现作出评价,能够及时把握学生目标的达成情况,对学生进行指导和帮助,调控学生的学习状态和学习行为,从而提升学生的核心素养。然而在日常学习评价中,许多教师只根据考情展开教学,将课标抛于课堂之外,忽视教学评价,不能真正意义上培养学生的核心素养。

在古诗词联读教学中,我时时将教学评价贯穿其中,并且基于学情和教学内容有梯度地设计评价任务。在指导学生进行苏轼诗词朗读的环节中,师生共同从情感表达、技巧把握两个角度设计评价量表,在情感上指向学生深刻理解、传达诗歌情感,引起听众共鸣上。在技巧把握上,指向正确朗读诗歌上,能准确把握重点、停连、节奏、语气、语调等上。在共同制作评价量表的基础上,教师对学生的指导更具针对性,更具渗透力。学生对诗词的朗读更具驾驭力,对诗词的理解更加深入。于是,课堂上,朗读声声,牵动情思缱绻,声声蔓延,叩击经典诗行。

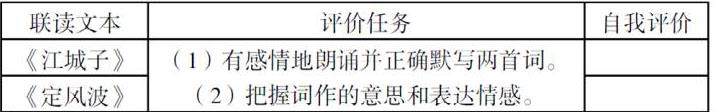

梯度一:立足联读文本,设计基于记忆训练的基础性评价任务。

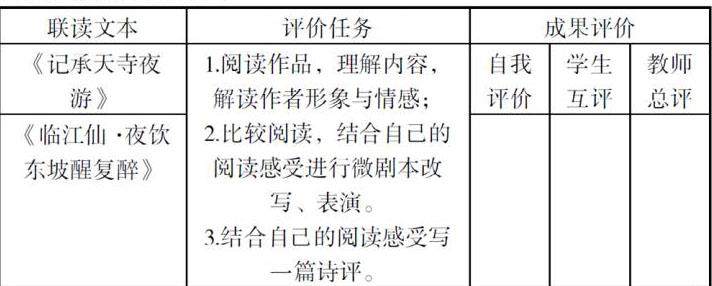

为了让学生原本独立的、片面的、不够成熟的思想达到更加全面、正确、深刻的理解,学生在教师的指导下,对苏轼的作品进行联读,同时,选择苏轼的词作改写成剧本,并通过“班级小剧场”进行角色扮演,结合自己的阅读感受,撰写词评……这些活动,不但创新了文本,又丰富了文本的内涵,最终帮助学生完成对所学知识的意义建构。在教学活动开展过程中,教师同样设计评价任务——

梯度二:对统编教材课内外名篇进行联读,依据课堂训练内容设计基于感知、理解、分析、概括与表达等指向性明确的高阶思维评价任务。设计高阶思维评价任务单:

教师的评价是促进学生高质量学习与发展的关键路径。在课堂教学中,老师将评价贯穿于课堂,以评价任务催生学习信息,以学习信息研判学情,基于学情提升学习质量。这样的方式提高了学生的学习动力,也让学生能在已有的知识架构更为完善,使课堂改革真正“着地”。

诗词是中华传统文化的瑰宝,具有丰富的育人价值。“教-学-评”一体化的古诗词联读教学能够为学生提供一个有指导、有策略、有效果的语文教学过程,也让学生在一个趣味化、主体化、体系化的语文学习环境中实现文化浸润、思维生长,让核心素养的培养落地。

[参考文献]

[1]高鑫.大概念引领下的逆向设计[J].中学语文教学参考,2023(10):37-40

[2]肖培东.基于真实学习的教学目标设计[J].湖北教育,2022-08-15(08):34-36

[3]张菊荣.“教—学—评一致性”:从方案设计到课堂实施[J]江苏教育. 2017(26):29-31

作者简介:徐新颖 江苏省苏州市吴江区盛泽第一中学

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号