- 收藏

- 加入书签

基于高通量测序技术的不同年龄段 人群肠道菌群分布特征及健康关联性研究

摘要:肠道菌群作为人体的“隐形器官”,与免疫系统、代谢、营养吸收以及免疫防御紧密相关。肠道菌群结构的改变,预示机体健康状态将随之发生变化。本研究选取柔嫩梭菌、双歧杆菌、阿克曼氏菌及乳酸杆菌四种标志性菌群,采用新一代高通量测序平台,以人类微生物组计划中的16S rDNA测序技术为基础,对社区332例不同年龄段人群的粪便样本进行检测,并对肠道菌群检测数据统计分析,以观察社区人群肠道微生态环境的状况,为及时掌握社群人群健康状态的变化趋势,并采取必要的干预措施提供客观的参考信息。研究分析结论:社区人群肠道菌群的组成和丰度在不同年龄段均可能发生异常改变,且随着年龄的增长而发生显著变化。中老年人群普遍存在有益菌群减少的现象。

关键词:肠道菌群;高通量测序;生物信息学;菌群分布特征与健康关联性

1. 引言

近年来随着人体微生态学研究的发展,肠道菌群与人体健康的密切关系得到更加深刻的揭示[1]。

肠道菌群与免疫系统紧密相关。人体70%以上的免疫细胞分布于肠道,肠道细菌则附着在肠道内壁表面的粘膜层上,对免疫系统的运作产生深刻的影响[2]。肠菌形成的生物屏障,可阻止病原菌侵入人体,还能刺激粘膜淋巴组织的发育,增加免疫球蛋白在血浆和肠粘膜中的水平,促进免疫系统的适度活跃状态,对侵入体内的病原菌保持有效免疫作用[3]。同时,肠道菌群微生态能够训练免疫细胞,如通过释放细菌特有的分子训练各类免疫细胞,使免疫系统保持警惕,其中辅助型T细胞在这一过程中起着重要作用。此外,肠道菌群通过代谢产物还可诱导产生调节型T细胞,帮助免疫系统进行敌我识别,在消灭病原微生物的同时,避免过度的自身免疫反应和自身免疫性疾病的发生[4]。

其次,肠道菌群对代谢和营养吸收起着关键作用[5]。肠道菌群可将肠道内容物分解成微量营养物质,不同的肠道菌群优势族群类型擅长分解不同的营养物质,有助于食物的消化吸收。肠道菌群还能产生短链脂肪酸,为机体提供能量,调控外周代谢器官的脂肪合成,对G蛋白耦合受体基因表达发挥作用进而调控外周代谢器官脂肪合成。肠道菌群失调会引发肥胖、糖尿病、心脑血管疾病等代谢性疾病的发生[6-8]。

最后,肠道菌群对脑神经系统的正常发育也有着重要影响[8]。正常的肠道菌群能代谢可产生脑神经系统需要的营养物质,如氨基丁酸等,维持人类良好心情。而肠道菌群失调不仅丧失该功能,相反还会产生大量肠毒素,诱发抑郁症、帕金森及自闭症等

例如柔嫩梭菌存在于人类的肠道中,对维持肠道微生态平衡、调节免疫功能以及预防某些疾病具有重要作用。柔嫩梭菌能够通过增加调节性T细胞(Treg细胞)来抑制过度的免疫反应,从而缓解炎症性疾病如溃疡性结肠炎的症状。柔嫩梭菌的数量在溃疡性结肠炎患者中减少,可能与肠道黏膜免疫-炎症反应异常有关[9]。

阿克曼氏菌(Akk)则是一种在肠道黏液层中发现的革兰氏阴性厌氧菌。阿克曼菌通过降解肠道黏蛋白,产生短链脂肪酸,为上皮细胞提供能量,从而帮助维持肠道内环境的稳定,保护肠道屏障功能。阿克曼菌对肠道屏障、粘液的产生和粘液层的厚度发挥着重要作用。近年发现阿克曼菌的丰度与肥胖、2型糖尿病等代谢紊乱呈负相关,可能通过改善肠道菌群平衡来调节代谢[10]。

肠道菌群中分布较广的乳酸杆菌及双歧杆菌菌群可通过产生乳酸,降低肠道pH值,抑制有害菌的生长,从而帮助维持肠道内环境的稳定,同时能促进肠道蠕动,帮助消化,改善腹泻与便秘。有研究表明,乳酸杆菌还有助于降低血液中的胆固醇水平,并具有抗过敏作用,能减轻过敏症状[11]。

总之,肠道菌群的平衡对健康至关重要。通过检测分析肠道菌群标志菌种的丰度,可揭示肠道微生态失衡状态,为健康管理策略提供参考依据。

16S rRNA基因是细菌中最保守的基因之一,其序列和结构在不同种类的细菌中非常相似,但在某些特定位置上的序列差异可以作为细菌分类和鉴定的标记。通过对16S rRNA基因进行测序,可以获得样本中细菌的16S rRNA基因序列信息,然后通过与已知细菌的16S rRNA基因序列进行比对,就可以确定样本中存在哪些细菌种类,以及它们的相对丰度。

2. 材料与方法

2.1 样本来源

本研究的样本来源于社区人群,通过随机抽样的方式纳入不同年龄段的个体参与检测。参与者涵盖了婴幼儿(≤3岁)、儿童(4-12岁)、青少年(13-19岁)、成人(20-60岁)及老年人(>60岁),且性别均衡,确保了研究结果的普遍性和代表性。

2.2 研究方法

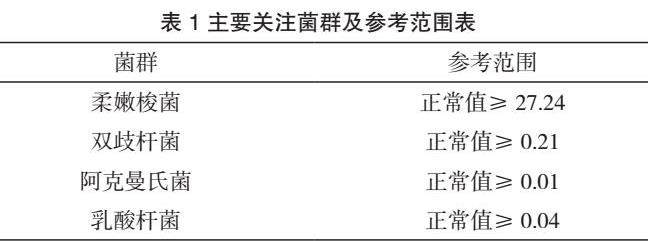

检测方法采用新一代高通量测序平台,选取受检者粪便作为检测材料,以人类微生物组计划中的16S rDNA测序技术为基础,对样本中的细菌种类和数量进行分析和鉴定。主要关注菌群及参考范围如表1所示:

3. 结果与分析

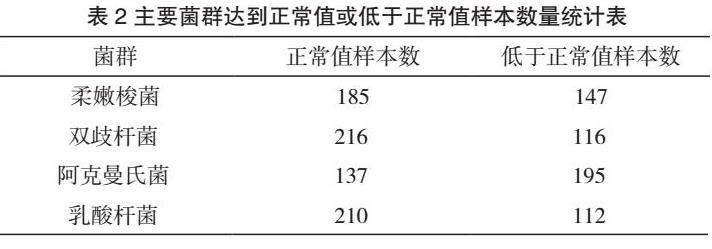

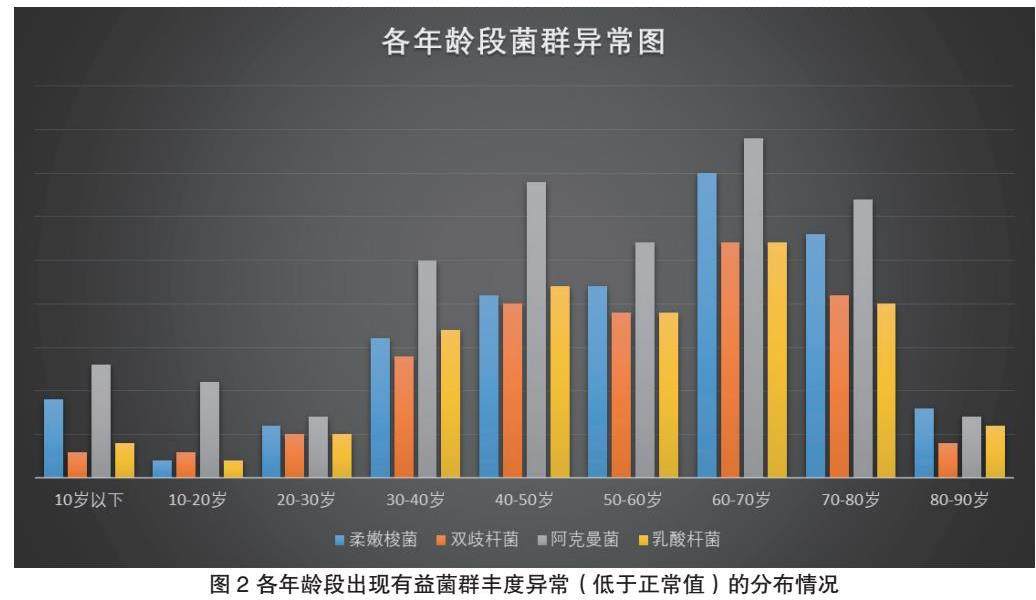

通过对332个样本的分析,发现在各年龄段人群肠道菌群均存在不同程度的有益菌群丰度降低情况。有益菌群减少的种类及程度,存在明显的个体间差异,并与年龄有关。

3.1 标志菌群在不同年龄段人群中的变化规律与某些疾病在各年龄段的发病规律具有相关性。

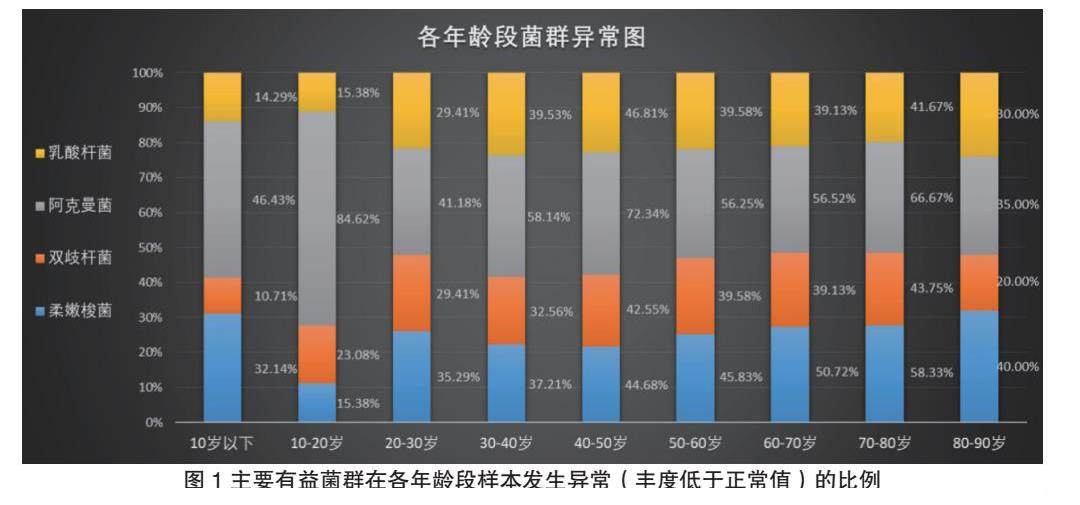

年轻群体(20岁及以下)乳酸杆菌及双歧杆菌异常比例相对较低,随着年龄增长,异常比例逐渐增加。中老年乳酸杆菌及双歧杆菌丰度低于正常值的比例,比青少年人群增加超过一倍。

乳酸杆菌及双歧杆菌是肠道有益菌的重要成分,其对消化、营养、免疫的功能具有重要的影响。随着年龄增长,肠道环境可能发生变化,导致其异常比例增加。这可能与中老年人肠道功能减退、免疫功能降低等健康趋势有关。

阿克曼氏菌在儿童及青少年人群中低于正常值的比例显著偏多,这与阿克曼氏菌本身的发育规律相符。在婴儿期,肠道菌群尚未完全建立,阿克曼氏菌的数量相对较低。随着年龄的增长,阿克曼氏菌的数量逐渐增加,在成年期,阿克曼氏菌的数量相对稳定。但在这一阶段,其数量可能会因饮食、抗生素使用等因素而波动。

30-50岁人群阿克曼氏菌丰度异常占比最高,达到72%,即超过三分之二的中青年出现阿克曼氏菌减少的情况,与该年龄段代谢病、肥胖症高发的趋势呈负相关,进一步证实阿克曼菌对人体代谢功能具有重要的意义。

柔嫩梭菌在10岁以下儿童群体中的异常比例较高,青少年时期则异常情况减弱,而随着年龄增长,异常比例又逐渐增加。同样与柔嫩梭菌在人体肠道微生态系统中的发育演化规律有关。在婴儿期,肠道菌群尚未完全建立,柔嫩梭菌的数量相对较低。随着母乳喂养和辅食的引入,肠道菌群逐渐多样化,柔嫩梭菌的数量也开始增加。儿童和青少年期,柔嫩梭菌的数量和多样性继续增加,与饮食、生活习惯等因素密切相关。成年期柔嫩梭菌的数量相对稳定,但在某些情况下如饮食不均衡、压力增加等,其数量可能会发生变化。柔嫩梭菌的异常比例随年龄增长而改变,可能与婴幼儿及中老年人容易发生肠道炎症等有关。

3.2 数据显示中老年人群肠道菌群异常的比例最高,与中老年人群整体健康水平下降、疾病多发的规律具有相关性。

中老年期,有益菌群失调的情况广泛存在,且随着年龄的增加,有益菌群失调的情况趋于严重,或与慢性疾病的发生有关联。

4. 结论

本研究通过对332例不同年龄段人群肠道菌群的现状分析,发现不同年龄段人群的肠道菌群存在差异,肠道菌群的组成和丰度会随着年龄的增长而发生显著变化,而这些变化可能与年龄相关的健康问题有关。例如,婴幼儿期肠道菌群以双歧杆菌为主,有助于免疫系统发育;中老年人群的肠道菌群中有益菌减少、有害菌增多的失衡现象较为普遍,或与慢性疾病的发生有关联。因此,深入研究不同年龄段人群的肠道菌群现状,有助于揭示肠道微生态与健康的复杂关系。

同时通过对肠道菌群的研究,为我们深入了解肠道菌群与健康的关系提供了新的视角和方向,研究结果也进一步提示,社区人群广泛存在菌群失调的问题,在社区健康管理工作中应更加重视对肠道微生态系统的维护与干预。

未来的研究应进一步探讨肠道菌群失衡的原因及其对健康的影响,并探索有效的干预措施以恢复和维持肠道菌群的平衡,为预防和治疗肠道菌群失调及健康管理提供更加科学的依据。

参考文献:

[1]中国食品科学技术学会益生菌分会. 人体肠道菌群主要特征的专家共识 [J]. 中国食品学报, 2024, 24 (07): 460-470. DOI:10.16429/j.1009-7848.2024.07.044.

[2]P. S W ,Jeroen B V ,Johan G , et al. The Interplay between the Gut Microbiome and the Immune System in the Context of Infectious Diseases throughout Life and the Role of Nutrition in Optimizing Treatment Strategies [J]. Nutrients, 2021, 13 (3): 886-886.

[3]罗芳丽,孙路强,王司琦,等. 肠道屏障功能评估技术的研究进展 [J/OL]. 重庆医科大学学报, 1-7[2024-12-11]. https://doi.org/10.13406/j.cnki.cyxb.003635.

[4]郭文文,齐莉莉,王梦婷,等. 肠道菌群与肠黏膜免疫衰老的关系 [J/OL]. 生物化学与生物物理进展, 1-17[2024-12-11]. https://doi.org/10.16476/j.pibb.2024.0250.

[5]何继德,高仁元,孔程,等. 肠道微生态促进肠道营养素吸收分子机制及临床意义 [J]. 肠外与肠内营养, 2019, 26 (03): 129-133. DOI:10.16151/j.1007-810x.2019.03.001.

[6]杨金伟,周毅,肖凡,等. 基于肠道菌群-代谢途径探讨左归降糖舒心方干预糖尿病动脉粥样硬化作用及机制 [J]. 中国中医药信息杂志, 2024, 31 (12): 83-90. DOI:10.19879/j.cnki.1005-5304.202405596.

[7]刘昭志,彭莉. 运动、肠道菌群和2型糖尿病关系的研究进展 [J/OL]. 微生物学报, 1-17[2024-12-11]. https://doi.org/10.13343/j.cnki.wsxb.20240485.

[8]都丽娜,张慧慧,沈晶,等. 微生物-肠道-脑轴及扩散MRI对Ⅱ型糖尿病相关脑损伤的研究进展 [J]. 临床放射学杂志, 2024, 43 (06): 1041-1044. DOI:10.13437/j.cnki.jcr.2024.06.026.

[9]蒋曼,姚萍,杨涛,等. 实时荧光定量PCR法研究溃疡性结肠炎患者肠道双歧杆菌属、柔嫩梭菌属及拟杆菌属量的变化 [J]. 中国微生态学杂志, 2013, 25 (11): 1245-1249+1254. DOI:10.13381/j.cnki.cjm.2013.11.024.

[10]崔鑫,张阳阳,陈莉娜. 嗜黏蛋白阿克曼氏菌对代谢性疾病的治疗作用及机制的研究进展 [J]. 广西医科大学学报, 2024, 41 (11): 1501-1506. DOI:10.16190/j.cnki.45-1211/r.2024.11.009.

[11]丁劲文,迟湘胤,张玉,等. “食药同源”的生物学原理 [J]. 药学学报, 2024, 59 (06): 1509-1518. DOI:10.16438/j.0513-4870.2024-0284.

§前两位作者为并列第一作者

◆通讯作者:刘志华 (Email: zhliu@jimmy.harvard.edu)

致谢:云南省重点研发计划,国家自然科学基金。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号