- 收藏

- 加入书签

“用之有法”才能“学之有效”

——“学·导·用”教学模式中“运用活学”的策略

摘 要:当前,我校正在开展市级课题《初中数学“学·导·用”教学模式研究》,其出发点是通过课堂模式的变革,更好地培养学生的自主学习能力,最终目的是让学生学以致用,激活数学有效课堂。本文结合近年来的 “学·导·用”课堂教学实践,对其中“运用活学”环节的课堂具体操作糢式进行了大胆尝试,形成“联用”“活用”“巧用”“拓用”等四个方面的策略。

关键词:学·导·用 ;自主;课堂

“学·导·用”教学模式的课堂四个环节包含“目标引学”“前置先学”“释疑导学”和“运用活学”,其中的“运用活学”至关重要。教师通过引导学生自主学习,让学生“运用活学”、学以致用,最后达到激活数学有效课堂的目的,是“学·导·用”教学模式成功运用的结果。以下是笔者在课堂具体操作糢式中进行了大胆尝试形成的一些“运用活学”的具体策略。

一、联用

联用,是指从教材中的例、习题出发,根据问题的特点,充分挖掘知识之间的联系,激活学生头脑中原有的相关知识和经验,从而使学生能够灵活地解决各种相关的问题。

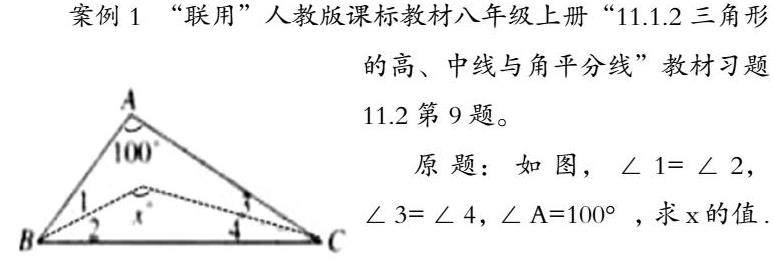

案例1 “联用”人教版课标教材八年级上册“11.1.2 三角形的高、中线与角平分线”教材习题11.2第9题。

原题:如图,∠1=∠2,∠3=∠4,∠A=100°,求x的值.

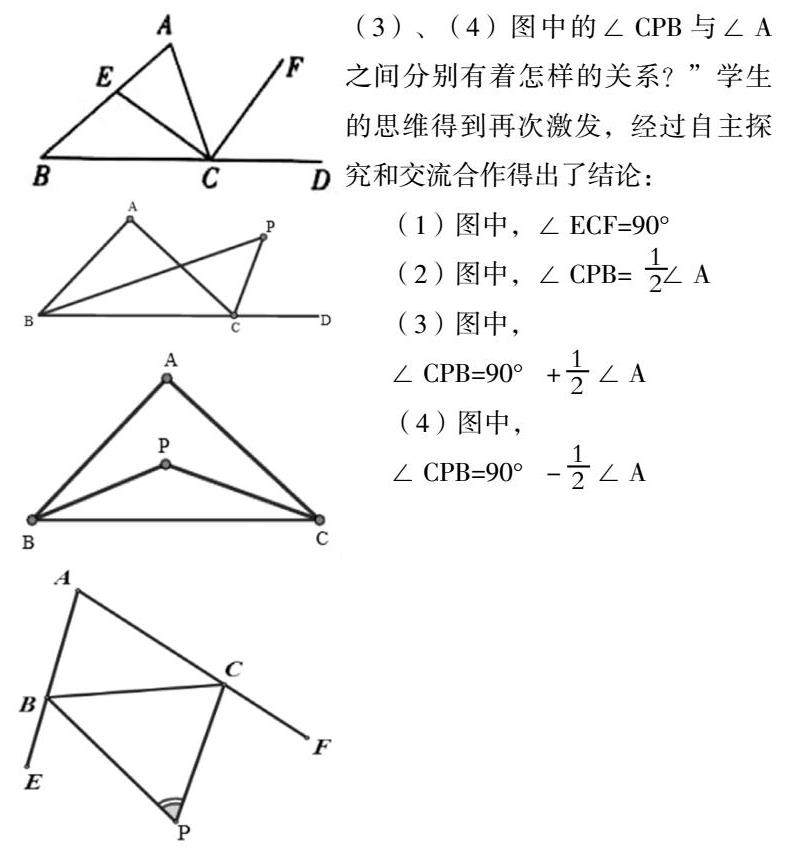

学生通过自主思考完成此题的解答后,教师首先指出:“此题属于三角形两条内角平分线的夹角问题。”然后提出问题:“你还能找到哪些三角形内角或外角的平分线相交的情形?能画出相应的图形吗?”让学生带着问题去思考、画出图形,并引导学生归纳、总结,最后共得到如下4种不同类型的图形,它们所体现的数学问题分别是:

(1)三角形在同一顶点处引出的内角平分线和外角平分线的夹角问题(如图);

(2)三角形不在同一顶点处引出的内角平分线和外角平分线的夹角问题(如图);

(3)三角形两条内角平分线的夹角问题(如图);

(4)三角形两条外角平分线的夹角问题(如图);

接下来,教师引导学生一边观察图形一边思考,根据图形继续提出问题:“你能求出(1)图中的∠ECF等于多少吗?(2)、(3)、(4)图中的∠CPB与∠A之间分别有着怎样的关系?”学生的思维得到再次激发,经过自主探究和交流合作得出了结论:

这种逐层深入的问题串训练,能打开学生的数学思想之路,有效培养学生的发散思维能力,提高学生的创新意识。

二、活用

活用,是依据教学的实际,对教材中例、习题的条件适当加以改变,以达到拓展学生思维,培养学生建构知识能力的目的。

1.变封闭性问题为开放性问题

初中数学教材中例、习题的条件和答案大多是封闭、唯一的,课堂教学时,可以根据教学内容,变原题条件和答案的封闭性为开放性,以培养学生思维的广阔性。

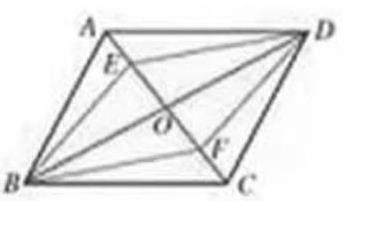

案例2 “活用”人教版课标教材八年级下册“18.1.2 平行四边形的判定”中的例3。

原题:“如图,平行四边形ABCD的对角线AC和BD相交于点O,点E和F在AC上,且AE=CF.求证:四边形BFDE是平行四边形.”改为“在平行四边形ABCD中,对角线AC和BD相交于点O,点E和F在AC上,你能够补充一个条件,使四边形BFDE是平行四边形吗?可以有几种方法?”这种开放性的问题,能够有效激活学生的思维,更好的培养了学生思维的灵活性和创造性。

2.把问题条件“变静为动”

教学中把问题条件“活化”,创设符合课堂需要的数学探究活动情境,不仅能够调动学生的学习热情,并且能激发学生探究的欲望。

案例3 “活用”人教版课标教材八年级上册“15.1分式”。

学习了分式的概念后,可以对教材中的练习题2“下列式子中,哪些是分式?哪些是整式?两类式子的区别是什么? , , , , , , ,

.”的条件作灵活的改变,创设一个“组分式”的游戏活动:“已知整式1,x,3,4,3b2+5,2a-5,x2-y2,m-n,m+n,x2+2x+1,x2-2x+1,c,3(a-b).试从这些整式中任意选出2个,用它们组成一个分式(至少写出3个分式),最多可以组成多少个用分式?”通过这样的主动性活动,不仅有效激发了学生的学习兴趣,并且还培养了学生的创造思维能力。

三、巧用

近几年,中考中出现了以框图、图表、新定义概念、数学过程等形式呈现的问题。巧用,是指根据教学内容的特点,立足于学生的实际,巧妙地改变数学问题的呈现方式,以增强学生的阅读理解和运用、处理信息的能力,帮助学生适应不同的命题形式,从而有效地培养学生解决问题的能力。

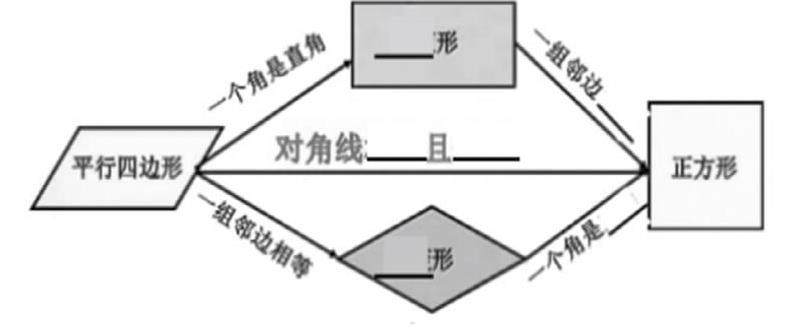

案例4 “巧用”人教版课标教材八年级下册“18.2.3 正方形”。

教材中,一开始就直接给出正方形的概念和性质:“正方形( Square)是我们熟悉的几何图形,它的四条边都相等,四个角都是直角。因此,正方形既是矩形,又是菱形。它既有矩形的性质,又有菱形的性质。”

此时,教师首先让学生独立阅读正方形的概念,然后引导学生归纳正方形的性质及正方形与矩形、菱形的区别和联系,接着教师对这个概念和性质进行了“巧用”——以框图的形式呈现有关的问题,并引导学生在框图对应位置填入图形的名称和转化的条件。

通过这种改变数学问题呈现方式的方法,引导学生把抽象难懂的概念转化为思维导图,能提高学生的阅读、理解和处理信息的能力。

四、拓用

拓用,是指对教材中的例、习题进行适当的拓展和延伸,提供更广阔的学习空间和思考空间给学生,以提高学生的学习能力。

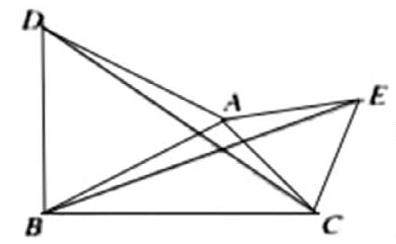

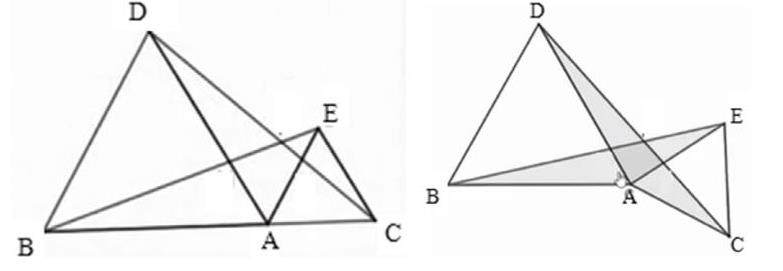

案例5 “拓用”人教版课标教材八年级上册“13.3.2 等边三角形”中习题13.3的第12题。

原题:如图,△ABD和△AEC都是等边三角形.求证BE=DC.

当学生完成此题的解答后,教师继续提问:“若将图中的△ABD固定不动,保持△AEC的形状和大小不变,将△AEC绕着点A旋转,得到如下两种情形,这时BE=DC吗?”

这种图形变化中结论的变与不变问题,有效地激活了学生的思维,教学中,教师可以先利用几何画板进行动态演示,让学生边观察图形的变化,边探究、猜想BE与DC的大小关系,并给出证明。

在解答这道拓展题后,教师应引导学生反思整个探究过程,从中发现:虽然图形经过旋转发生了“形”变,但结论仍保持不变,这种“拓用”使学生感受到知识的发生、发展过程,培养了学生的类比猜想和探究推理能力。

如果我们能在数学课堂中运用更多有效的策略,让学生把所学知识“运用活学”、学以致用,那么我们的课堂必定会越来越精彩,会有更多更好的愉快课堂、生活课堂、创造课堂呈现在学生的视野中,我们的数学教学才会提升到一个新的层次。

【参考文献】

[1]何超英.浅谈教材例、习题资源的使用策略[J].中国数学教育.2009(09)

[2]位国权.浅谈初中数学课堂教学中的练习[J].成功(教育).2013(01)

[3]张超群.做活“释疑导学”构建有效课堂——“学·导·用”教学模式中“释疑导学”的实践与思考[J].黑河教育.2018(10)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号