- 收藏

- 加入书签

语文跨学科融合促进革命传统文化传承的实践与探索

——以二年级上册第六单元教学为例

摘要: 本文聚焦于低年级语文跨学科融合教学,依据新课标理念,探讨其独特的内涵、价值、实施策略与实践案例,旨在为革命传统文化体裁的教学提供创新思路,助力学生传承优秀革命传统文化,促进综合素养启蒙与发展,适应新时代教育需求。

关键词:跨学科;革命传统文化

一、引言

《义务教育语文课程标准(2022年版)》突出学科育人、课程德育的价值取向。要求语文课程应该引导学生继承和弘扬革命文化,全面提升核心素养。统编版二年级上册第六单元,的人文要素是“伟人”,基于该要素,用好跨学科方法,在营造出真实且富有感染力的学习情境后,教师所精心布置的学习任务便自然而然地汇聚成一个内在联系紧密、层层深入的任务群,在任务群中提升学生素养。

二、新课标下语文跨学科融合的内涵与价值

(一)内涵

低年级语文跨学科融合是以语文识字、写字、阅读、表达等基础学习为核心,巧妙整合数学、艺术(音乐、美术)、体育、品德与生活等学科元素,通过生动有趣的情境、游戏、活动等形式,将语文中革命文化知识与其他学科知识自然交融,让学生在多元体验中学习语文,感受知识的整体性和关联性。

(二)价值

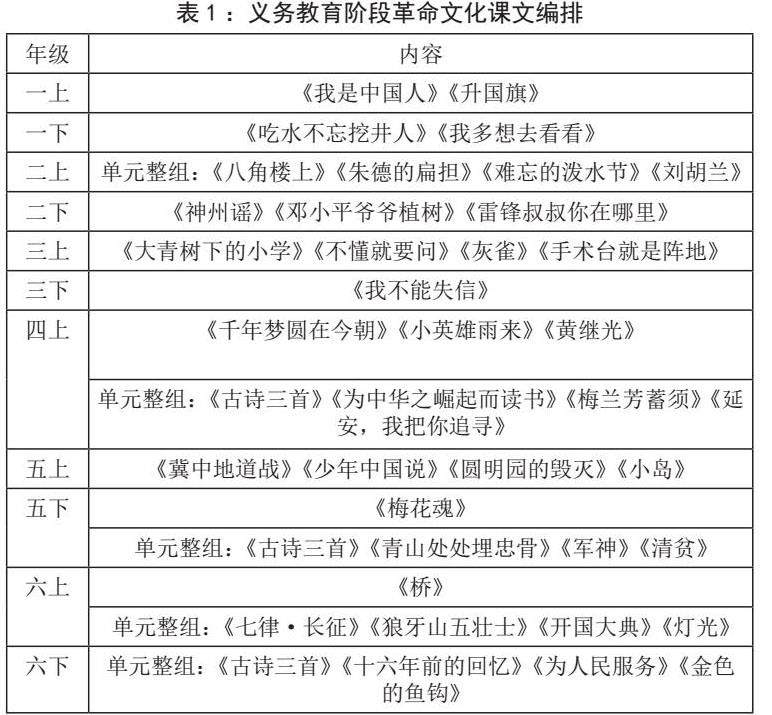

纵观小学义务教育阶段的革命文化教学安排,以单篇分散与主题单元的方式编入了35篇课文(表1),而革命文化多数适合以“文学阅读与创意表达”学习任务群开展教学。由此可见,统编教材对于革命文化的传承十分重视。而二上第六单元是统编版教材首次出现革命文化体裁单元整组的编排。

因此,跨学科融合革命文化教育有很高的价值:

1. 激发学习兴趣

针对低年级学生注意力不易集中、好奇心强的特点,跨学科融合教学以丰富多样的形式呈现语文知识。

2. 促进知识理解与记忆

利用其他学科直观形象的特点,帮助低年级学生更好地理解抽象的语文知识。

3. 助力综合素养启蒙

在跨学科活动中,培养低年级学生初步的观察力、想象力、思维力、表达力以及合作能力等,为其综合素养发展奠定基础。

三、低年级语文跨学科融合的实施策略

(一)借助艺术,认识“伟人”

对于二年级学生来说,毛泽东、朱德、周恩来、刘胡兰的故事离生活太遥远,学生不了解也就无法深化革命传统文化内涵。但是,网络上有许多和伟人们有关的影片,截取相关片段,以“红色博物馆”跨学科的主任务,引导学生在《星星之火》的纪录片中了解毛泽东,探究其思索革命胜利之路;观看《十里长街送主席》,让孩子们思考为什么周总理受人民的爱戴;观看《刘胡兰》影片,感受其视死如归的品质。在过去的日子里,艺术家们还创作了许多脍炙人口的歌曲,借助《没有共产党就没有新中国》等歌曲内容,深入认识“伟人”及其伟大的革命品质。

(二)借助表达,讲述“伟人”

语言表达

进入“红色博物馆”争当小小讲解员,请学生以图片为主,说一说,这些故事。如《八角楼上》一课,请学生说说毛主席是怎么工作的?《朱德的扁担》一课中想象挑粮的过程中会遇到哪些困难?学生通过语言表达,借助“讲解员”身份,真正走近革命文化。

2. 美术融合

在课文教学后,组织学生根据课文内容创作绘画作品,为伟人画下肖像画。也可以借助课文内容,画上四格小人书,既加深对课文的理解,同时培养绘画能力和想象力。

(三)借助基地,亲近“伟人”

常州市建有“三杰”(瞿秋白、恽代英、张太雷)纪念馆,呈现出已有的红色基地,校外综合实践活动用好红色基地,带领学生了解革命、深入革命故事、感受“伟人”为人民谋幸福的理想信念。

四、低年级语文跨学科融合的实践案例分析

(一)案例设计

以二年级上册第六单元《八角楼上》跨学科教学设计为例,设立如下目标:

1.通过联系生活、联系插图,理解毛主席在艰苦的战争年代,是怎样忘我工作、指导中国人民进行革命斗争的。

2.通过革命影片、红色歌曲,直观感受革命斗争之艰苦,激发爱党爱祖国爱人民之情感。。

3.借助红色基地,从课内到课外,了解革命者的坚定理想信念,勇于斗争、不怕牺牲的精神品质。

(二)案例实施

任务一:观看视频,了解故事背景。

任务一:走近伟人,了解故事背景。

出示初读要求:1.自由读课文,遇到生字、新词时借助拼音多读几遍。2.这个故事发生在什么时候?什么地点?

生1:我找到的人物是毛主席,地点是在茅坪村的八角楼,事件是工作写文章,时间是每当夜幕降临的时候。

生2:我有补充,我认为是寒冬腊月的深夜。

生3:我觉得应该是井冈山艰苦斗争的年代。

教师评点:同学们很会寻找信息,关于时间的信息本文出现了3个,我们一起来看看,这是课文插图,仔细观察,借助图片理解“夜幕降临”“寒冬腊月”。(出示插图,学生自由说)

生:夜幕降临就是刚刚要晚上的时候。寒冬腊月就是很冷的时间。

师:什么是艰苦斗争的年代呢?(相机教学年)我们来看一段纪录片。(播放井冈山纪录片——1.物资匮乏 2.牺牲巨大)同学们,你们觉得选择哪个时间词更好呢?

生不约而同喊出:艰苦斗争的年代。

借助纪录片《星星之火》了解艰苦斗争的年代。

任务二:联系图片,了解主席的工作。

毛主席白天紧张繁忙地工作,而每到夜晚,毛主席依然在八角楼上思考,写作,忘我地工作。你觉得毛主席在想什么?——他在想怎么让中国革命取得胜利。

借助图片,小组内说一说:毛主席是怎么工作的?

生:大家看这幅图,就是毛主席在八角楼上工作呢!你看他在寒冬腊月的深夜,穿着单军衣,披着薄毯子,坐在竹椅上写文章。他右手握着笔,左手轻轻地拨了拨灯芯,灯光更加明亮了。 凝视着这星星之火,毛主席在沉思,连毯子滑落下来也没有察觉到。

师:毛主席在想什么呢?我们去他的著作中看看。(播放毛主席“星星之火可以燎原”的视频资料)

生1:毛主席在想中国怎么样才能变强大。生2:毛主席在思考中国革命胜利的道路。

任务三:校外实践,感悟主席的形象。

1.学唱《太阳最红,毛主席最亲》,从歌词中感受人民群众对毛主席的感情。

生:我举得人民群众对毛主席是感谢的,因为有他才有了我们新中国,才有我们美好的生活。

2.走进红色基地——瞿秋白纪念馆。

通过实物、图片和文字资料,队员们详细了解了瞿秋白先生的生平与经历。瞿秋白先生在福建长汀不幸被捕,面对敌人的威逼利诱,他始终坚贞不屈,对党忠诚。留存下来的历史照片记录了瞿秋白先生走出监狱、奔赴刑场前的最后时刻——他眼神笃定,透露着为革命牺牲的坚定。这张照片让不少同学为之动容,深刻体会到了老一辈无产阶级革命家的高尚情操。

(三)效果评价

1.帮助学生全面了解《八角楼上》故事发生的时代背景,学生能准确把握“井冈山艰苦斗争的年代”这一特殊时期,理解当时物资匮乏、牺牲巨大的艰难状况,为深入理解课文内容奠定基础。

2.通过观察图片和小组讨论,借助毛主席的著作相关视频,学生能更深入地理解毛主席思考的问题,拓宽对革命文化中领袖思想的认知。

3.学唱革命歌曲能让学生从歌词中获取关于毛主席与人民群众关系的信息,了解人民对毛主席的深厚情感,丰富学生对革命文化中领袖与人民关系的认知。参观红色基地瞿秋白纪念馆,学生能直观地了解革命先辈的生平事迹,学习到更多革命历史知识,深化对革命文化内涵的理解。

六、结论与展望

(一)研究结论

本次教学实践形成了多模态融合教学模式:

1. 视觉模态:任务一和任务二充分利用了视觉模态,通过播放纪录片、展示图片等方式,让学生获取视觉信息。学生通过观看井冈山纪录片,直观地看到当时的环境、人物等,形成对故事背景的初步视觉印象,理解毛主席的工作状态。这种视觉模态的运用能够帮助学生快速建立起对知识的直观认识,提高学习的积极性。

2. 听觉模态:学唱革命歌曲是听觉模态的体现。通过聆听歌曲旋律和歌词,从听觉上感受人民群众对毛主席的深厚感情,进一步丰富对革命文化的感知。多种听觉信息的融合有助于学生全面理解知识。

3. 实践模态:参观红色基地瞿秋白纪念馆,让学生在真实的环境中亲身体验革命文化。学生通过观察实物、阅读文字资料等实践操作,获取更加直接、真实的信息。这种实践模态与视觉、听觉模态相互融合,能够全方位地刺激学生的感官,提高学生的学习效果,形成一种多模态融合的教学模式,促进学生对革命文化的深入理解和传承。

(二)研究不足与展望

1.教学效果评估的不全面性

(1)评估指标单一:目前主要通过学生课堂发言、简单描述感受等方式评估教学效果,侧重于学生的知识理解和情感表达方面。然而,对于学生在跨学科能力培养上的效果评估不足,同时,缺乏对学生在学习过程中思维能力、创新能力等方面变化的评估。

(2)缺乏长期跟踪评估:革命文化传承是一个长期的过程,学生对革命文化的理解和认同可能会随着时间推移、知识增长和生活阅历增加而发生变化。没有长期跟踪评估,难以确定教学活动对学生产生的持久影响,无法准确判断教学模式是否真正实现了革命文化的有效传承 。

2.跨学科融合深度和广度不足

1. 学科融合表面化:观看历史纪录片只是简单介绍背景,没有深入挖掘历史学科与语文学科在知识体系、思维方式等方面的内在联系;学唱革命歌曲也只是作为一种情感体验活动,未将音乐知识与革命文化内涵进行深度融合,未能充分发挥跨学科融合教学的优势。

2. 融合学科种类有限:主要集中在历史、艺术等学科,对于其他学科如科学、体育等与革命文化传承的融合探索较少。实际上,科学学科中的科技发展在革命时期的作用、体育学科中革命先辈的坚韧意志与身体素质的联系等方面,都有很大的跨学科融合教学潜力未被挖掘 。

五、结论

低年级语文跨学科融合教学在新课标指引下,展现出独特的魅力和价值。通过巧妙融合多学科元素,能够有效激发低年级学生的语文学习兴趣,促进知识的理解与吸收,启蒙综合素养发展。在实践过程中,教师应充分考虑低年级学生的认知特点和学习需求,精心设计融合教学方案,不断探索创新教学方法和活动形式,让语文跨学科融合教学成为低年级学生快乐学习、健康成长的有力助推器,为其未来的学习旅程开启充满希望与活力的篇章。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号