- 收藏

- 加入书签

基于“三生”空间的土地利用转型与生态环境效应的时空分析

——以湖北省为例

摘要:随着城镇化和工业化的脚步加快,土地利用状况也在随之变化,通过生产-生活-生态空间的角度研究湖北省生态环境质量对于推动湖北省高质量发展具有重大意义。本文基于湖北省1980—2020年土地利用转型及变化规律,借助重心转移模型和生态质量指数计算方法,探索在“三生”空间背景下,湖北省土地利用转型与生态环境的时空效应。结果表明:(1)在1980~2020年期间,从一级地类面积变化来看,湖北省生产空间面积呈下降趋势,生活空间面积呈上趋势,生态空间面积呈上升趋势。从二级地类面积变化来看,湖北省工矿生产用地、城镇生活用地、农村生活用地和水域生态用地呈现出上升趋势,农业生产用地、林地生态用地和其他生态用地则表现为下降趋势。(2)从生态环境质量时空演变来看,湖北省生态环境质量的的时空变化特征与城镇化、工业化和社会经济发展水平的进程基本保持一致。时间分布上,湖北省1980~2020年研究区生态环境质量为先上升后下降的趋势;空间分布上,呈现出“东西高、中间低”的空间格局。

关键词:“三生”空间;土地利用转型;时空格局;生态环境效应

1.引言

自1978年以来,中国城镇化和工业化脚步加快,城镇化和工业化也成为中国现代化和经济增长的两大引擎[1]。但同时城镇化的发展带来了土地资源的过度消耗[2],诸如区域发展不平衡、环境污染、生态系统退化、资源约束加剧等问题也频繁发生[3–6],为应对人类活动所引起的发展不平衡、不充分等问题,通过优化国土空间格局,提高土地利用效率等方面进行改善[7]。土地利用结构的转变是随着经济和社会的发展同时产生变化[8],土地利用转型也成为近年来学者研究的重点,主要涉及到土地利用转型的演变冲突研究[9-10]、时空格局研究[11-12]、驱动因素[13-14]等方面的研究。

土地利用转型的研究也以“三生”空间的土地利用类型的功能演变为主导,将“三生”空间与区域发展、构建生态安全格局相链接。当前,生产空间、生态空间和生活空间的用地矛盾和冲突日趋激烈,厘清生产空间、生活空间和生态空间之间的关系也愈发重要。当前从“三生”空间视角的土地利用功能变化所产生的生态环境问题引起了广泛关注,湖北省作为长江经济带的重要组成部分,其地理位置、自然资源和经济发展等方面均具有重要地位。近年来随着工业化、城镇化水平的提高以及土地政策的更改,致使土地利用功能也产生了变化。本文将湖北省1980~2020年各时段的土地利用功能的时空特征与生态质量演变进行定量分析,可以帮助衡量与协调湖北省土地利用转型与生态环境之间的关系,为区域土地利用资源合理利用、生态环境保护提供借鉴与参考。

2.研究区概况、数据来源和国土空间分类

2.1 研究区概况

湖北省(29°01′N-33°06′N,108°21′E-116°07′E)位于中国中部,是华中地区重要的交通枢纽,区域总面积为18.59万km²。湖北省其中一半以上的区域为山地,占全省面积的56%,地势呈现出“西高东低”的分布,三面环山,中东部地区主要为平原、丘陵地形为主,平均海拔为27m。湖北省作为中部地区崛起的重要战略支点,近年来伴随着城镇化和工业化建设的推进,建设用地不断扩张,致使耕地面积收缩较为明显、林地资源过度开采、土地利用效率低下、城镇建设用地利用方式粗放等问题引起了生态环境与社会发展之间的矛盾。湖北省自然资源丰富,在长江经济带中也占据着重要的地理位置。

2.2 国土空间分类

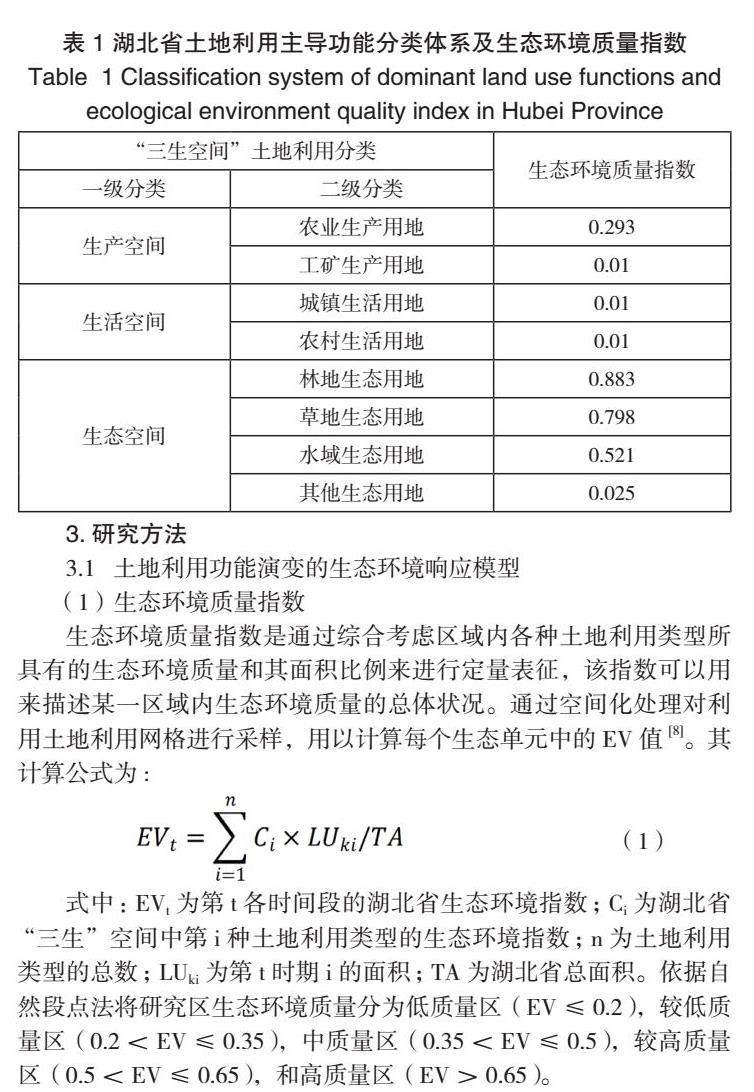

本文从土地利用覆盖的角度出发,根据林清可[15]的研究成果,建立湖北省“三生”空间的土地利用分类体系,对每种土地利用类型进行赋值(表1)。

3.研究方法

3.1 土地利用功能演变的生态环境响应模型

(1)生态环境质量指数

生态环境质量指数是通过综合考虑区域内各种土地利用类型所具有的生态环境质量和其面积比例来进行定量表征,该指数可以用来描述某一区域内生态环境质量的总体状况。通过空间化处理对利用土地利用网格进行采样,用以计算每个生态单元中的EV值[8]。其计算公式为:

式中:EVt为第t各时间段的湖北省生态环境指数;Ci为湖北省“三生”空间中第i种土地利用类型的生态环境指数;n为土地利用类型的总数;LUki为第t时期i的面积;TA为湖北省总面积。依据自然段点法将研究区生态环境质量分为低质量区(EV≤0.2),较低质量区(0.2<EV≤0.35),中质量区(0.35<EV≤0.5),较高质量区(0.5<EV≤0.65),和高质量区(EV>0.65)。

4.结果与分析

4.1 土地利用转型分析

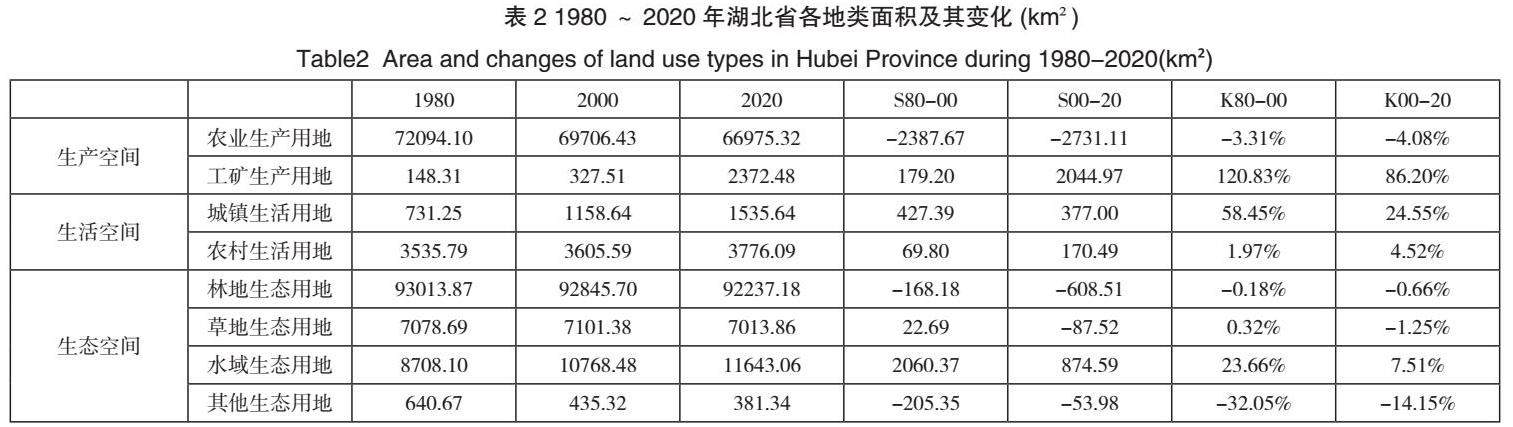

根据“三生”空间土地利用分类体系,分别从1级地类和2级地类的时空变化进行土地利用变化格局分析,结果表明(表2):生产空间主要分布在鄂中部地区,整体呈现下降趋势,1980~2020年间减少了2984.62km²;生活空间主要分布在鄂东南地区,整体呈现上趋势,1980~2020年间增加了1044.67km²;生态空间主要分布在鄂西部地区,面积占比最大,整体也呈现上升趋势,在研究期间增加了1834.1km²。

从二级地类空间分布分析,农业生产用地、林地生态用地和水域生态用地占比最大,分布最为广泛,农业生产用地主要分布在江汉平原及武汉都市圈附近,部分农业生产用地分布在襄阳市北部地区;林地生态用地主要分布在湖北省西部的恩施土家族自治州、神农架林区、宜昌市、十堰市以及襄阳西部,湖北省北部的随州市、孝感市、黄冈市,湖北省东部的黄石市、咸宁市地区;水域生态用地主要分布在武汉、荆州、黄冈、鄂州等地。从二级地类面积变化来看,1980~2020年期间,工矿生产用地、城镇生活用地、农村生活用地和水域生态用地呈现出上升趋势,分别增长了2224.17km²、804.39km²、240.29km²和2934.96km²。农业生产用地、林地生态用地和其他生态用地则是减少了5120.78km²、776.69km²和259.33km²。

4.3 土地利用转型的生态环境时空效应

对湖北省1980~2020年生态环境指数进行测算,结果(表5)所示。1980年~2000年湖北省生态环境质量从1980年的0.4682上升至2000年的0.471,湖北省的生态环境指数在该阶段有了明显的提升,生态环境质量改善。在2000年~2020年间,湖北省的生态环境指数从2000年的0.471下降至2020年的0.4696,其中2000年到2010年生态环境指数呈现上升趋势,但在2010年到2020年间生态环境指数在该阶段呈现下降趋势。从整体来看,生态环境指数趋于平稳。说明在高质量发展的大背景下,生态环境保护有了成效,但是伴随着改革开放的进一步深入,城市化、城镇化进程速度加快并且仍然有土地利用方式较为粗放等情况的出现,导致了生态环境质量出现了下降的趋势。

5.结论与讨论

5.1 结论

从一级分类的面积变化来看,湖北省生产空间1980~2020年间减少了2984.62km²;生活空间1980~2020年间增加了1044.67km²;生态空间增加了1834.1km²。从生态环境质量时空演变来看,湖北省生态环境质量的时空变化特征与城镇化、工业化和社会经济发展水平的进程基本保持一致。时间分布上,湖北省1980~2020年研究区生态环境质量为先上升后下降的趋势。空间分布上,呈现出“东西高、中间低”的分布态势。

5.2 讨论

土地利用转型是生态环境质量响应的主要影响因素。本文生态环境质量指数计算的研究方法,在“三生”空间的土地利用转型的基础上,对湖北省1980~2020的生态环境质量进行量化分析,发现湖北省各时期的生态环境质量空间分布特征。生活、生态空间的主要转入来源于生产空间,湖北省的农业生产用地在研究区间呈现出持续减少的趋势,这与“退耕还林”政策以及城市建设用地的快速扩张有着密切的关联。为达到高质量发展格局,通过执行严格的建设用地审批制度,以及进一步推进“退耕还林、还湖”政策,缓解了“三生”空间之间的冲突,为实现高质量发展打下了坚实基础。湖北省政府进行一系列生态保护行动,使生态空间的面积呈现出扩大趋势,生态得到明显改善。湖北省中东部以及江汉平原附近以农业生产用地为主,近年来第二、三产业发展外溢,致使区域生产、生活空间不断扩张,“三生”空间的矛盾日渐激烈。生态空间中林地生态用地的面积减少要视为日后改善区域生态环境工作的重点,坚持贯彻实施“退耕还林”制度。因此,在保证发展的同时应严守城市开发边界,鼓励高效利用荒地,严格限制耕地转化,提高区域生态环境质量,促进区域可持续发展。

参考文献:

[1]BAI X, SHI P, LIU Y. Society: Realizing China’s urban dream[J]. Nature, 2014, 509(7499): 158-160.

[2]DECOVILLE A, SCHNEIDER M. Can the 2050 zero land take objective of the EU be reliably monitored? A comparative study[J]. Journal of Land Use Science, 2015: 1-19.

[3]刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650.

[4]吴健生, 冯喆, 高阳, 等. 基于DLS模型的城市土地政策生态效应研究——以深圳市为例[J]. 地理学报, 2014, 69(11): 1673-1682.

[5]甄江红, 王亚丰, 田圆圆, 等. 城市空间扩展的生态环境效应研究——以内蒙古呼和浩特市为例[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1080-1091.

[6]YANG Y, BAO W, LI Y, 等. Land Use Transition and Its Eco-Environmental Effects in the Beijing–Tianjin–Hebei Urban Agglomeration: A Production–Living–Ecological Perspective[J]. Land, 2020, 9(9): 285.

[7]崔家兴, 顾江, 孙建伟, 等. 湖北省三生空间格局演化特征分析[J]. 中国土地科学, 2018, 32(8): 67-73.

[8]董冬, 罗毅, 顾康康. “三生空间”视角下长三角城市群土地利用转型生态环境效应时空分异及驱动力[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(8): 1664-1676.

[9]王博, 舒晓波, 廖富强, 等. 基于最佳景观尺度的鄱阳湖区土地利用冲突时空演变及多情景模拟[J]. 水土保持研究: 1-12.

[10]潘方杰, 万庆, 曾菊新, 等. 城镇化进程中湖北省“生产—生活—生态”空间冲突演化及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 80-92.

[11]李进涛, 刘彦随, 杨园园, 等. 1985-2015年京津冀地区城市建设用地时空演变特征及驱动因素研究[J]. 地理研究, 2018, 37(1): 37-52.

[12]王亚楠, 肖潇, 蒲金芳, 等. 40年来长江经济带“三生”空间时空演化特征[J]. 农业机械学报, 2022, 53(11): 215-225.

[13]何秋琴, 王京伟, 毕旭, 等. 2005—2020年山西省水源涵养功能时空格局及其演变驱动力分析[J]. 环境科学研究: 1-16.

[14]娄佳乐, 党晓宏, 蒙仲举, 等. 1986—2020年黄河流域十大孔兑土地利用变化及驱动力分析[J]. 水土保持学报, 2024, 38(1): 319-327+336.

[15]杨清可, 段学军, 王磊, 等. 基于“三生空间”的土地利用转型与生态环境效应——以长江三角洲核心区为例[J]. 地理科学, 2018, 38(1): 97-106.

[16]陈万旭, 李江风, 曾杰, 等. 中国土地利用变化生态环境效应的空间分异性与形成机理[J]. 地理研究, 2019, 38(9): 2173-2187.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号