- 收藏

- 加入书签

融合人工智能的小学劳动教育课程构建与实践

摘 要:劳动教育是中国共产党新时代的教育方针的重要内容,同时也是学校教育的重要组成部分。在小学教育中,劳动教育主要体现在学生在学习与劳动实践过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力,主要包括劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神。人工智能时代在方便了人们生活、生产等各个方面的同时,也带来了人们过度依赖人工智能,不能正确认识劳动教育的问题。如何在人工智能越来越普及的时代,对小学生进行正确的劳动教育,从小培养学生的劳动素养成为当下迫切需要解决的问题。

关键词:劳动教育;人工智能;小学生;劳动素养

当前,随着科技的飞跃发展,人类开始慢慢踏入人工智能时代,我们的生活也发生了很多变化。部分简单的工作也能利用人工智能技术进行普及,但是人工智能是劳动的升级,劳动依然具有重大的价值,尤其是处于成长时期的小学生。在人工智能时代进行劳动教育,需要明确劳动的价值,正视人工智能时代带来的便利,把握其中的机遇和挑战,才能在新时代的劳动教育中进行创新。根据中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出:“劳动教育要体现时代特征,适应科技发展和产业变革,针对劳动新形态、注重新兴技术支撑和社会服务新变化……”人工智能作为新时代的典型特征,已进入人们的日常生产生活,探索人工智能与小学劳动教育的融合,既是新时代劳动教育的发展要求,也是人工智能与劳动教育结合的现实需求。

一、人工智能背景下小学生参与劳动教育的重要性

1. 小学生参与劳动教育是时代的要求。新时代的劳动教育是贯彻党在教育的基本要求,小学的劳动教育也是党的指导意见的具体实践。小学的劳动教育是满足现代教育的本质要求。在义务教育中的人才培养,也应该给予劳动教育更多的考量,结合多学科融合,以学生为主体,多方面培养学生。

2. 人工智能技术已经逐渐影响我们日常生活,如语音转文字、智能精灵、人脸识别、智能家居、点外卖等,这些我们习以为常的生活方式其实都是人工智能的应用。正处于智能时代,学生从小就耳濡目染,感受到现代生活的便捷。然而,很多学生缺失了很多劳动的机会。比如,当孩子在常常使用洗碗机、扫地机器人,甚至一些更智能的家居设备之后,脱离了智能环境,他们的自我照顾能力大幅度降低。小学生的年龄段特点决定了他们很难理解深奥的人工智能理论,但是,作为信息时代的先锋,小学生必须对人工智能有基本的了解,感受人工智能就在我们身边,这是人工智能与劳动教育融合的认知基础。

3. 让学生养成劳动的习惯。让他们从一个旁观者,转变成参与者,最后成为一个独立完成者。从小让学生进行劳动锻炼,学会做一些力所能及的事情,可以减少对大人的依赖心理,更好形成自我的独立性。而且学生在学校经过一天紧张的学习,回家后通过劳动更容易减轻学生的学习压力,让学生精力更充沛,而且与家长一起劳动,可以拉近彼此的距离,融洽亲子关系。经历了这些淬炼,他们必能形成更坚定的世界观和价值观,更有足够的底气面对日益复杂的国际形势,成为党和人民需要的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、在人工智能课程教学中开展劳动教育的必要性

随着科学技术的飞速发展,人工智能技术也开始逐渐地渗透我们的日常生活。新型的生产方式和劳动方式不断涌现,以前简单的、重复的劳动也将面临淘汰,我们作为当下变革之中的见证者,更应该主动去面对时代对我们提出的新要求、新挑战。

其次,现在人工智能技术仍在高速发展,每时每刻都有新的技术改变。不必说现在比较常用的“人脸识别”“智能家居”“智能精灵”等技术,很多学生对此基本都是“一头雾水”。假如我们不从小开始去熟悉,可能并不懂怎么用。自动化、智能化是这个时代的特征,劳动教育也是逐渐趋向于智力形态的转变,需要学生的创造性思维参与,体验、感知智能劳动对生活的影响。

人工智能课程在全国各地各校如火如荼地开展,课程借助我们生活中的人工技能技术逐渐地认识人工智能,学习人工智能的基本构建,旨在给学生心底留下人工智能的种子,等待后面生根发芽。教师需要根据国家的指引,按照课程标准,开展好每一节人工智能课,并在教学中渗透劳动教育。

当代的小学生是站在时代浪尖的“弄潮儿”,他们虽享受着时代先进的科技,但也为其所限制。在强大的人工智能技术下,各式各样的机器人也逐渐代替很多劳动工作,从而减少了很多劳动岗位,也减少很多体力劳动,而生活在此时的学生也会因长期依赖人工智能技术,减少劳动的参与,甚至拒绝劳动。所以在人工智能课程渗透劳动教育,不仅仅是为了让学生了解人工智能技术能为我们的生活带来多少改变,同时也倡导学生在劳动教育中,树立正确的人生观、价值观,把握劳动教育的本质,培养劳动素养,从中领悟劳动教育的真谛。

三、建构“人工智能+劳动”课程体系,促学科融合

根据《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》的指引,教师应当依据核心素养,挖掘学科育人价值,融入跨学科主题的教学,实现多学科教师和学生共同设计与创造。学科融合已成为培养“全面发展的人”的重要途径。在原有设计的人工智能课堂上,进行劳动教育的融合,加入劳动元素,实现“人工智能+劳动”,着重培养学生的创造能力、思维能力。在理解智能程序技术的同时,明确劳动的价值,培养爱劳动的习惯,让他们在劳动实践中获得成功与满足感,做到课中学,学并劳,劳后思。

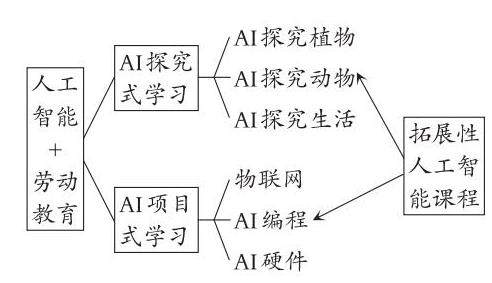

如上图所示,在人工智能课程体系的建构中,“人工智能+劳动”拓展课程与原有的人工智能基础学习课程相比,脱离了原课堂单纯教授人工智能知识和编程操技能方式,而是以贴近学生生活的,以劳动为主项目,分为项目式和探究式的学习。探究式学习主要是以学生小组进行探究为主,教师只提供命题,学生则通过运用人工智能技术,探究问题。而项目式的学习,则以劳动项目为主,从设计项目到项目立项,实践、反思等整个劳动项目过程。既运用了编程技能,也实现了数字式的劳动教育,培养学生的创新能力。

在建构“人工智能+劳动”课程体系中,突破了原有的单线人工智能或劳动教育课程模式,有效地实现了传统劳动教育的转变。通过学科融合后的课程,更加贴近我们的生活,学生更容易提升对人工智能技术和劳动实践的兴趣,体现现代人工智能是如何改变劳动的形态和增强体验。

参考文献

[1]朱永新,袁振国,马国川.人工智能与未来教育[M].太原:山西教育出版社,2018.

[2]王作冰,叶光森.人工智能时代的教育革命[M].北京:北京联合出版公司,2017.

[3]曾天山,顾建军.劳动教育论[M].北京:教育科学出版社,2020.

[4]中共中央、国务院.关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见[N].人民日报,2020-03-27(06).

[*本文系番禺区十四五第三批《基于人工智能融合下提升小学劳动教育实施研究》(课题编号:PY2023-JC082)的研究成果]

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号