- 收藏

- 加入书签

从岩山寺壁画看宋金青绿山水画的传承与发展

摘要:山西省繁峙县岩山寺文殊殿的壁画有着大量的宫殿建筑群落和青绿山水画迹,被誉为“墙壁上的清明上河图”。壁画中的青绿山水作为衬托佛传故事的背景,其画工精细,手法精湛,为中国山水画史的研究提供了真实的依据。本文主要以岩山寺壁画中的青绿山水画为例,以实地考察和参与复制的经验心得来探讨宋金山水画的传承与发展。

关键词:岩山寺文殊殿壁画;宋金;青绿山水

中图分类号:G4 文献标识码:A

岩山寺位于山西省忻州市繁峙县五台山北麓的天岩村,始建于金代正隆三年(公元1158年),原名灵岩院。它属于五台山显通寺的下属分院,是五台山僧侣在冬季大雪封山后的越冬之所,也是各方僧众朝拜五台山的必经之路。岩山寺现仅存文殊殿(南殿)一座金代建筑,殿内墙壁绘满金代壁画,现存东西墙壁主要壁画,面积约97平方米。西壁画面左上方有金大定七年(公元1167年)题记,为“御前承应画匠”王逵与王道等人所绘。

殿内西壁为佛传故事,描绘须阇提太子一生事迹;东壁主要为鬼子母经变图,堪称岩山寺壁画的精华;北壁描绘一组塔寺和五百商人航海遇难的故事;南壁两侧描绘殿阁楼台和供养人。因时间久远和疏于保护,墙壁靠近地面部分剥蚀严重,但中部和顶部大部分保存较为完整,仍可清晰看到青绿山水的用笔和设色。

一、壁画中青绿山水画的朔源

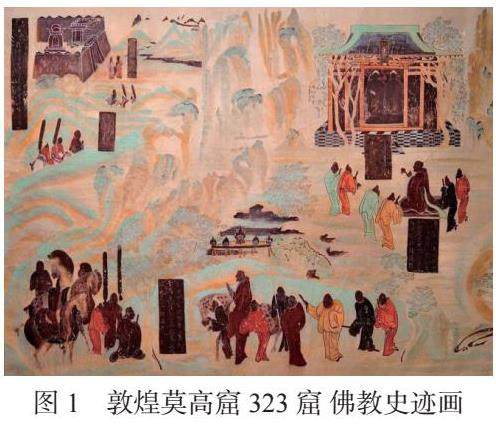

隋唐时期产生的佛教经变画,意味着佛教绘画以连环画的形式出现,并趋于流行。它将把佛经主旨思想与相关的具体故事情节和场面串联在一起,并通过山水场景构建出宏大的、多时空的整体空间。由于历史原因,唐代长安与洛阳一带的寺院几乎消失殆尽,寺院壁画中的山水画难以再见,但在敦煌莫高窟壁画的唐代洞窟中,却依然能够看到画家们以大量的山水画迹作为经变故事的背景,如初唐第332窟、盛唐第148窟的涅槃经变,盛唐第323窟的佛教史迹画(图1)等,都是以满壁的青绿山水为背景。

唐初期,山水画基本上以墙壁为载体;中晚唐时期,水墨画以非主流的形式开始出现;五代之后,更是随着宫廷画院制度的建立,绘画材料的变化,绢本和纸本的水墨画逐渐流行,壁画绘于墙壁的这种形式不再是山水画的主流。但是寺院的佛画题材及经变故事仍旧以壁画的形式流传着。

二 壁画中青绿山水画的差异

岩山寺文殊殿内的壁画主要描绘的是以北宋人物形象为主的佛传故事,其画面主要以人物故事的不同场景展开,以气势恢弘的宫廷建筑为画面布局,并以山水树木穿插不同故事场景,使整幅壁画看起来是一幅极其完整的宏幅巨制。其表现形式还是延续隋唐以后的佛教壁画形式,但是在画工上已经基本达到同时期其他寺院壁画的顶峰。目前作为金代唯一留存下来的壁画,还有碑刻与纪年题记佐证,其本身的真伪无需再断代考证。根据现场考察,文殊殿东西两壁的壁画中均有青绿山水表现,但其东西两壁呈现的画风却存在明显的差异。

笔者猜测,东西两壁存在的差异应该是画家主观上的差异化处理。东西两壁的山石、树木、点景的刻画皆与唐宋对应的山水画特征极其相似。

(一)“东唐西宋”—山石结构的差异

根据现场考证,从壁画的矿物颜料渗化笔迹、脱胶剥落处来看,两幅壁画是同一时期所绘。《历代名画记》中记载:“吴生(吴道子)每画,落笔便去,多使(翟)琰与张藏布色”。证明古代壁画的制作过程是分工而作,并非只由一人承担,也就是说两幅壁画不一定是同一个人主笔。其中,东壁山水画风格承续着唐代李思训和李昭道父子的大青绿画法,其楼台与桥梁纹饰勾勒也极具细致,山石画法与李思训(传)的《明皇幸蜀图》(图2)极其相似。画风整体华丽多彩,内容丰富。其山体轮廓的用笔方折圆硬,并无明显皴法,只在山根或坡脚处,似有类似微弱的淡赭墨皴法,以青绿重色设色为主,浑厚浓重。而西壁的青绿山水画风格却又以北宋水墨山石勾、皴、点、染为基础,或以重色施色,或浅降淡墨着色。其山体有明显的皴法,或斧劈、或直皴,用笔变化丰富,提、按、蹾、挫,古朴老辣,甚至于远山用淡墨勾形,施以淡赭色。其山石布置错落有致,大小错落变化丰富,将宋代北方山水的山峦挺拔、浑厚大气之势成熟的表达在壁画之中。

(二)“东唐西宋”—树木点景的差异

东西两幅壁画的树木造型、笔法与渲染也不尽相同。其中东壁的树法与敦煌壁画概括简练的树法相似,与李思训的笔法也有异曲同工之处。东壁壁画中近景的松树、柏树树冠以及树叶多以团块来表现,其松树针叶以淡墨勾勒并烘染,

再以石绿分染,使之层次丰富厚重。其柏树造型的树冠以浓墨打底,再以石绿间隔点染铺满整个树冠。笔者在复制的过程中,是将泥板平铺制作,再用石绿点染,尚不能够保证所点石色饱满圆润,而古人皆在墙壁作画,根据画面笔迹来看,其点用色饱满,形状圆润(图3)。山峰杂树皆是用浓墨做底,以石绿打点增加审美层次,这是在唐人造型基础上拓展的审美意趣。

西壁其中有一处榜题在城门外:“此是太子南门见病伤嗟之处”其旁有几棵完整的松树,其树法用笔老辣虬劲,或提或按,干脆利落,古意盎然。松针与东壁的造型严谨、精工分染截然不同。画面的右上部分的远山与东壁相比,山上杂树以重墨点苔,用笔娴熟稳重,没有半点拖泥带水,且并无石绿色点染。

东西两壁虽有差异,但整体上又有着内在的统一,根据不同的主题故事将佛传经变与鬼子母经变在不同的位置和不同大小尺寸的墙壁上合理安排,以多样化的云气图式将东西壁画又一前一后的串联起来。从整体驾驭能力和画面表现来看,能够代表金代的绘画水准已经处于较高水平,壁画中的山水画也能代表金代青绿山水画的时代特征。

三、岩山寺壁画中青绿山水画的发展

(一)构图样式的改变

文殊殿中的壁画采用了卷轴式通景构图方式,兼顾多视点的推移和故事情节的展开。两幅壁画均以宫廷建筑将人间和仙界分开,目前较为清晰可见的是仙界上半部分的青绿山水画。东西壁画以不同风格的山水画作为经变故事的背景,将分割开的大小经变故事又联系在了一起。不仅打破了传统壁画以说法图为中心对称的经变图式,还结合了北宋时期的院体画的审美规范和大气磅礴之势。

(二)技法的融合与变化

在岩山寺文殊殿壁画中,王逵及其他画匠采用了多种技法融合。这些技法在北宋时期的卷轴绘画中已然成熟,但在历代寺院壁画中将青绿与水墨皴染相结合的并不多。而岩山寺文殊殿壁画中呈现的工写兼用,更是将富丽而精致的独特性与酣畅淋漓的书写性充分的展现结合在一起,这是画家绘画能力与观念思考的重大突破,是技巧与智慧协力发挥的结果。

结语

在青绿山水的传承脉络下,岩山寺壁画因其遗世独立,从众多范式壁画中脱颖而出,其艺术成就不仅体现于对唐代青绿山水与北宋院体青绿山水的继承上,还将在金代这个短暂王朝的绘画艺术史上拥有着极高的研究价值和承上启下的历史地位。在经历八百多年的历史演变后还能以其残貌震惊世人,足以说明其具有巨大的感染力,还将继续影响着后学们的研究和探索。

参考文献

[1]傅熹年.山西省繁峙县岩山寺南殿金代壁画中所绘建筑的初步分析[M].//建筑历史研究(第一辑)中国建筑科学研究院建筑情报研究所,1982:22

[2]张亚平,赵晋樟.山西繁峙岩山寺的金代壁画[J].文物.1979(2):1-2

[3]王艳.现存金代壁画艺术风格研究[J].美术教育研究2017(3):22

作者简介:沙阳(1989—),男,汉族,陕西西安人,美术学硕士,研究方向: 中国画山水理论与创作研究

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号