- 收藏

- 加入书签

中日在校大学生婚育观的比较研究

摘要:本论文的目的是了解当代中日大学生婚育观的现状及其影响因素。本论文通过问卷调查,于2022年9-11月期间调查了部分中日大学生的恋爱次数、恋爱意愿、理想婚育年龄、婚育意愿以及对影响婚育意愿的因素的感知等,得出下列结论:受访中日大学生婚育观既有相同点亦有不同点,其中,日本大学生婚育意愿更加强烈,中国大学生对于婚育阻力的感知更为强烈。

关键词:中日大学生;婚育观;跨文化比较

一、问题的提出

国家统计局根据2022年全国人口变动情况抽样调查制度和调查数据推算,2022年末中国人口自然增长率为-0.60‰,我国人口进入负增长时期,人口老龄化趋势加剧。婚育观转变、人口出生率下降是老龄化的重要原因。近年来,成长于互联网时代的年轻人群体中弥漫着低婚育意愿的情绪。研究婚育预备军的大学生群体的婚育观具有一定的现实意义。

日本与我国共处东亚文化圈,有着相似的社会习俗和价值观,比中国更早进入老龄化社会。日本大学生的婚育观同样引起学者关注。跨文化对比分析不同地区和国家婚恋观的异同,有助于更好理解两地婚恋观。

关于不同区域、不同国家间婚育观的横向对比研究较少。如谢舒婷(2017)通过分析对比,发现中新两国大学生婚恋观在一定程度上反射着社会主流价值观。高健(2013)等人曾在十年前发表过《中日大学生婚育观的跨文化比较研究》,该研究调查了中日大学生的婚恋观与育儿观,研究的主要结论有:中国大学生对待婚姻更加恪守传统观念,婚恋价值取向缺少自主性,日本大学生对婚姻持慎重态度,择偶的功利色彩浓。该研究存在一些不足,没有体现性别差异。同时现今的大学生成长于网络快速发展的时期,婚育观相较于十年前有所变化,重新调查中日大学生的婚育观是很有必要的。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究为中日大学生婚育观的比较研究。研究通过问卷星与谷歌问卷在中日大学生群体中发放问卷,于2022 年 9-11月期间共收回 206 份问卷(其中中国128份,日本78份)。在基于填答逻辑以及填答地域的严格审核后,最终获得 187份有效问卷(其中中国122份,日本65份)。

(二)研究工具

研究借鉴参考了《中国的婚姻和生育去制度化了吗?———基于中国大学生婚育观调查的发现与讨论》、《新时代大学生生育观研究》等调查编订了问卷。问卷包括两部分:第一部分为受访者的基本信息,包括性别、年龄、受教育层次等;第二部分为婚育观调查,主要涉及恋爱次数、恋爱意愿、理想婚育年龄、婚育意愿以及对影响婚育意愿的因素的感知。

(三)数据处理

为了适当处理由于受访者性别比重造成的数据偏差,报告调整了样本权重。下文的结果均作了加权处理。问卷数据使用了EXCEL与SPSS26.0进行分析。

三、主要调查发现

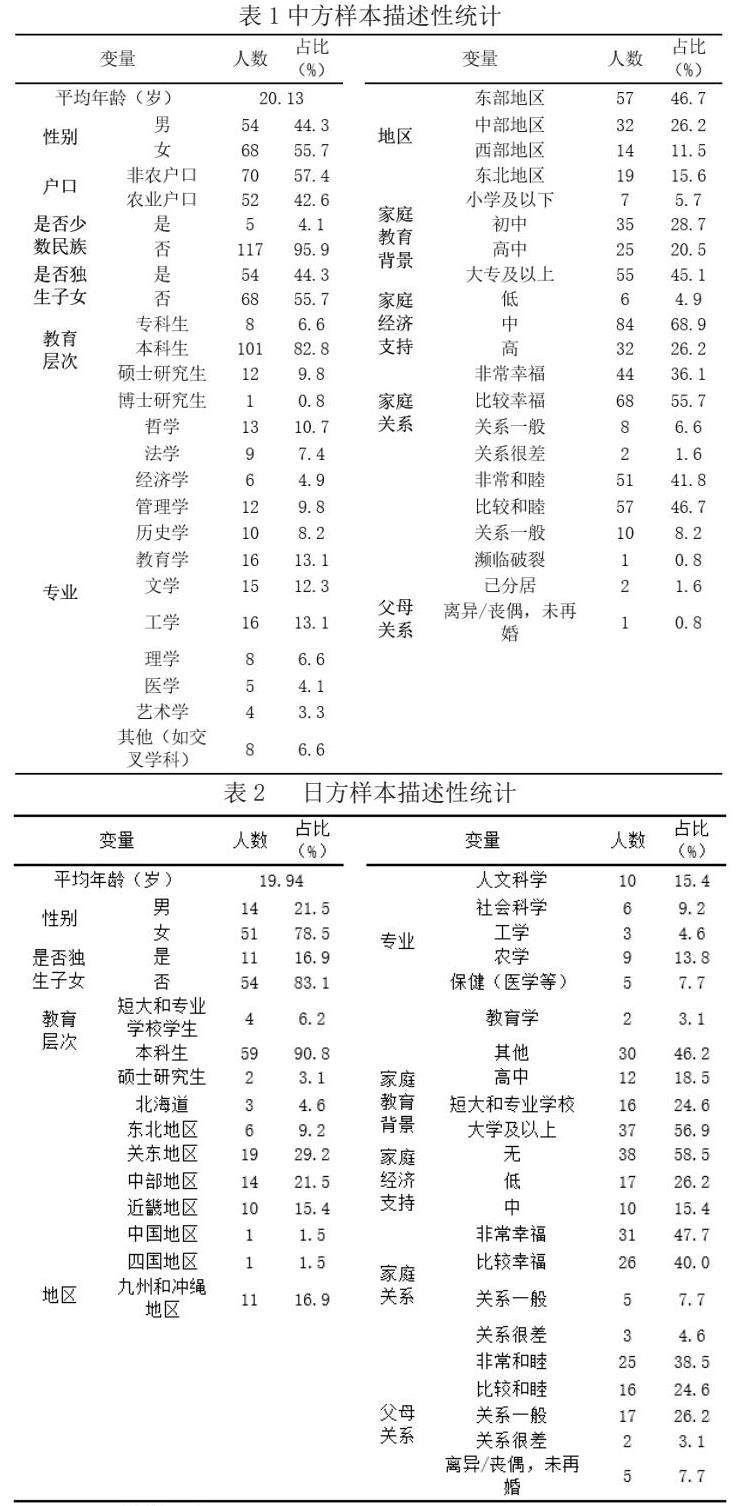

(一)样本的基本特征统计

表1和表2分别给出了中日受访大学生的基本统计特征。在人口特征方面,加权后样本的性别比接近1∶1,中方平均年龄为20.13岁,日方平均年龄为19.94岁,覆盖包括专科、本科、硕士以及博士研究生在内的整个大学生群体,但主要集中于本科生。中方样本中少数民族约占4.1%,非农户籍约为42.6%,独生子女占比接近44.3%。日方样本中独生子女占比16.9%。在家庭特征方面,以父母中最高的受教育水平和每月来自家庭的经济支持数额(分为高、中、低、无四类)作为样本家庭社会经济地位的测量,受访大学生父母的婚姻情况也被包含在内作为父母关系的指标。此外,调查还收集了受访大学生在上大学之前生活最长的省份,中方问卷中做了东、中、西、东北的划分,日方问卷中做了北海道、东北地区、关东地区、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区的划分。下文将从大学生的婚恋观概况、生育观概况呈现调查的初步结果。

(二)婚恋观概况

1、恋爱情况与恋爱观

恋爱一般来说是婚姻的前奏,受访中国大学生的平均恋爱次数为1.43次,其中男性为1.13次,女性为1.72次,其中有42.62% 的中国受访大学生尚未经历恋爱,这可能是因为受访大学生群体主要为本科生,年龄尚小。而日本大学生的平均恋爱次数为1.76次,其中男性为1.71次,女性为1.8次,均高于受访的中国大学生,24.62%的日本受访大学生尚未经历恋爱,低于中国受访大学生。这可能是由于日本高中恋爱较为普及。

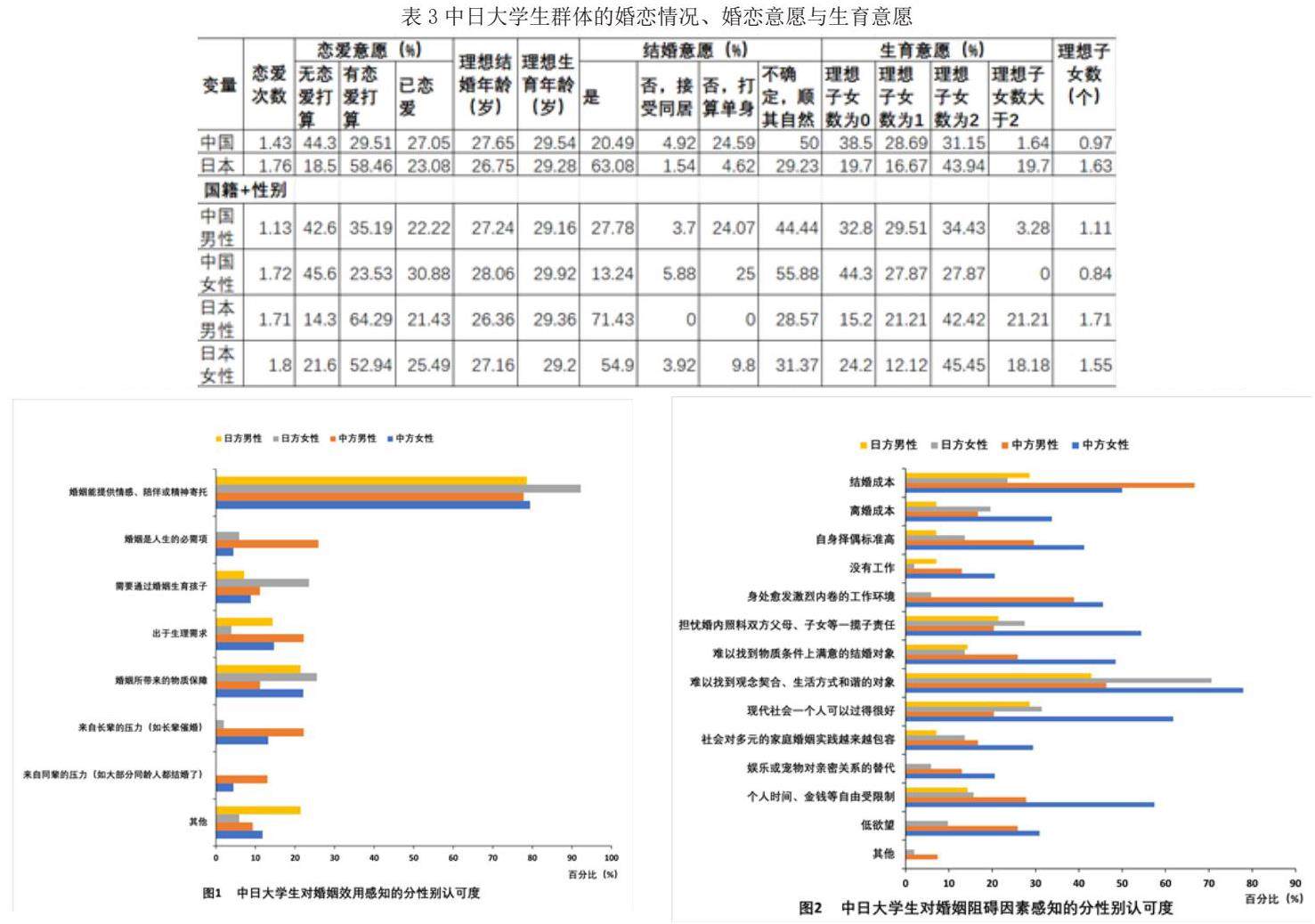

表3 展示了中日大学生的恋爱状态及预期。总体而言,中日两国超过半数的受访者正处于恋爱或期待恋爱(中方56.56%,日方76.54%) 的状态,其余受访者暂无恋爱打算。其中,中日两国受访者正处于恋爱的比重相当,中方略高于日方(中方27.05%,日方23.08%),但期待恋爱的受访者比例差别较大(中方29.51%,日方58.46%)。从性别划分来看,正处于恋爱状态的中日女性与中日男性比例相近(中国女性30.88%,日本女性25.49%,中国男性22.22%,日本男性21.43%),但期待恋爱的日本女性与男性比例均大大高于中国女性与男性(中国女性23.53%,日本女性52.94%,中国男性35.19%,日本男性64.29%)

2、理想结婚年龄及结婚意愿

理想结婚年龄体现了个体对自身生命历程的规划,调查中通过询问“如果结婚,您理想的结婚年龄是多少岁”来进行测量,并进一步询问个体的结婚意愿。受访中国大学生的理想结婚年龄为27.65岁,略低于当前的平均初婚年龄28.67岁。其中,男性的理想初婚年龄为27.24岁,女性为28.06岁。受访日本大学生的理想结婚年龄为26.75岁。其中,男性的理想初婚年龄为26.36岁,女性为27.16岁,不具有统计上显著差异。在个体的结婚意愿上,20.49%的中国大学生、63.08%的日本大学生表示未来会结婚,50%的中国大学生、29.23%的日本大学生表示“不确定,顺其自然”,仅有4.92%和24.59%的中国受访者、1.54%和4.62%的日本受访者认为未来不会结婚,并选择同居或单身作为替代。这说明婚姻仍然对当代大学生具有一定吸引力,但同时抱有模糊的态度。中日大学生对比,表示未来会结婚的日本受访者是中国受访者的3倍,选择“不确定,顺其自然”、同居或单身的中国受访者分别是日本受访者的2倍、3倍和5倍,呈现出显著差异。然而如前文所述,两性呈现出显著的差异。无论是中国女大学生,还是日本女大学生,认为未来会进入婚姻的比重均小于男性,大量(中国55.88%、日本31.37%)女性选择“不确定”,表现出对婚姻相对模糊的态度。

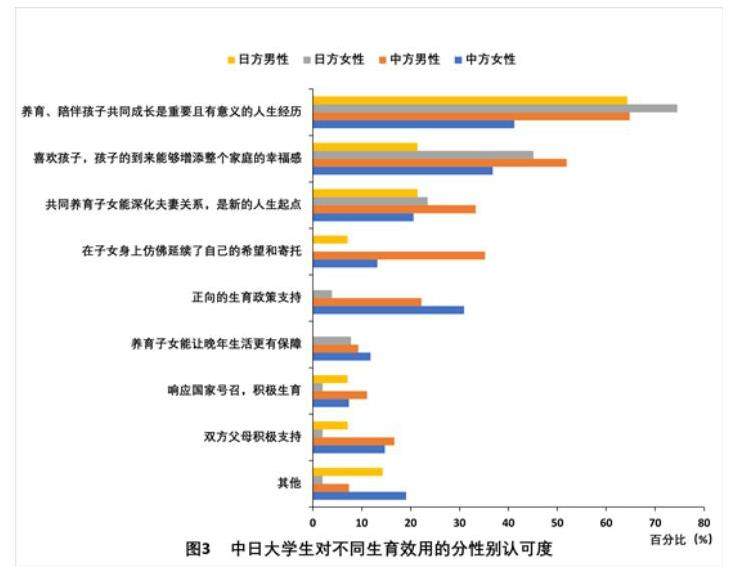

3、婚姻效用与婚姻阻力因素

为了进一步厘清大学生婚姻观的影响机制,调查分别询问了大学生受访者所感知到的婚姻效用及阻力。图1展示了中日大学生对婚姻效用感知的分性别认可度,统计数值为0的项没有在图中展示。总体来看,大学生对婚姻效用的感知集中在前述的情感价值中,在其他因素的认可度上均不超过30%,这表明大多数中日大学生都积极认可婚姻的情感价值。中日对比来看,中国受访大学生更能从长辈与同辈处感知到婚姻压力,而日本受访大学生没有相关的困扰。中国男大学生的婚姻观念相较于日本男大学生更传统,近三成的受访者仍然将婚姻作为人生既定选项,并相较于其他三者,对于通过婚姻带来的物质保障一项期待更低,这可能是因为大多数中国男大学生从小接受到的是“男人负责赚钱养家”的传统社会期望。

图2展示了中日大学生对婚姻阻碍因素感知的分性别认可度。统计数值为0的项没有在图中展示。阻碍中日受访女大学生与日本男大学生结婚意愿第一位是“难以找到观念契合和生活方式和谐的对象”,第二位为“现代社会一个人也能过得好”,侧重于精神层面。而中国男大学生则把“结婚成本”放在了首位,把“愈发内卷的工作环境”放在了第三位。男性更关注婚姻所背负的物质压力,而女性更关注婚姻所带来的家庭责任。中日大学生对比来看,中国大学生,尤其是女大学生几乎对各项婚姻阻碍因素的感知相较于其他三者都更为强烈。

(三)生育观概况

1、理想生育年龄、生育意愿、理想子女数以及性别偏好

本次调查通过询问“假设您选择生育,您理想的第一胎生育年龄是几岁? ”以及“您打算生育几个孩子?”来分别测量大学生的理想生育年龄、生育意愿以及理想子女数。总体而言,中国大学生的理想生育年龄为29.54岁,平均理想子女数为0.97个,日本大学生的理想生育年龄为29.28岁,平均理想子女数为1.63个。中日大学生的理想生育年龄相近,但是平均理想子女数相差较大。近七成中国大学生的理想子女数少于2个,其中包含选择“不生育的”,占了总数的近四成,而半数以上的日本大学生的理想子女数为2个及以上,选择不生育的占了近1/4。

在性别偏好上,中日两国大学生不具有显著差异。在理想子女数为1的群体中,91%中国大学生选择了“顺其自然”,9%的受访者选择了只想要一个女儿。而理想子女数为2或3(在122名中国受访者中,理想子女数为2的受访者38名,理想子女数为3的受访者仅有2名)的受访者倾向于“男女组合”的性别选择。在理想子女数为1的日本受访者群体中,有4名想要女孩,2名想要男孩,3名顺其自然,没有明显的性别偏好。而在理想子女数为2或3(在66名中国受访者中,理想子女数为2的受访者29名,理想子女数为3的受访者仅有12名)的受访者中,56%的人选择了顺其自然,39%选择了“男女组合”,各有两人选择了生育一对女孩或者一对男孩。需要指出的是,生育对大学生来说还是一件相对遥远的事情,其想法很有可能会不断变化。

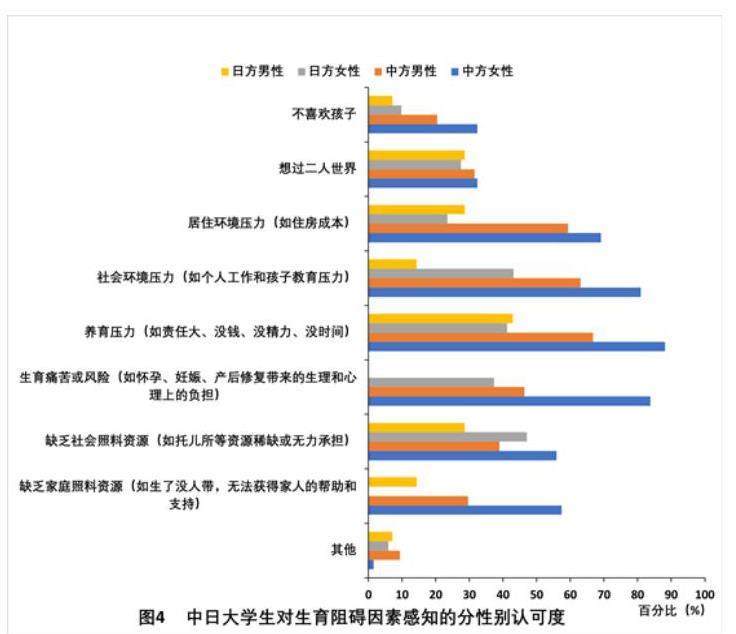

2、生育效用与生育阻力因素

本次调查收集了中日大学生对不同生育效用和生育阻力因素的感知情况。图3首先展示了中日大学生对不同生育效用的分性别认可度。统计数值为0的项没有在图中展示。从总体上来看,中日大学生都更加在意养育子女对自身精神层面的意义,较少人在意传统的子女的保障性功能,这与婚姻意愿中更加重视婚姻带来的精神层面价值相一致。从中日对比来看,中国受访大学生更能受到正向生育政策支持以及父母积极支持的影响。图4给出了大学生对生育阻碍因素感知的分性别认可度。统计数值为0的项没有在图中展示。几乎在所有维度上,中方受访大学生的感知更为强烈,这与中国受访大学生更低的生育意愿相一致,在这之中,女生的感知又比男生更为强烈,这与中国女大学生更低的理想子女数相一致。平均而言,养育成本,居住环境所代表的住房成本,社会环境代表的工作和教育压力,以及生育痛苦或风险成为对中国大学生影响最大的生育阻碍因素。对于日本受访大学生而言,对生育阻碍因素的感知较为分散,除了中国大学生感知较为强烈的因素外,“想过二人世界”、“缺乏社会照料资源”也占相当的比重。

四、中日大学生婚育观的特征归纳

(一)整体上,日方受访大学生的恋爱、婚育意愿相较于中方更为强烈。

首先,日本大学生有恋爱打算的比重高于中方。其次,日方有超过六成的大学生表明将来会结婚,明确表明不结婚的占比不到7%,而中方只有约20%的人有结婚打算,选择不结婚的人将近30%。第三,日方的理想子女个数为1.63个,中方的理想子女个数为0.97个,将近23%的日方受访大学生理想子女数为0,而中方这一比重为将近39%。

(二)中日大学生对于促进或阻碍婚育因素的感知既有相同点又有不同点。

1、中日大学生仍然对婚育抱有期待,但婚育的价值基础有所变化,其中最为突出的一点是婚姻和生育的价值性基础已发生改变。婚育在传统上的保障性功能以及传宗接代的意义已经极大淡化。相反地,年轻人更加看重婚姻和生育带来的精神层面的价值:婚姻提供的情感、陪伴和精神寄托;生育丰富了人生的体验。

2、整体上,中国大学生对婚育阻力的感知相较于日方更为强烈,尤其是中方女大学生。比如,中方在婚恋方面更容易感知到来自父母、同辈的压力,与之相应地,也更希望在生育方面得到家庭、政策的支持。

3、中方男性大学生感知到的婚姻阻力更侧重现实层面,而另外三类群体更侧重观念层面。首先,仍然有超过25%的人认为“婚姻是人生的必需项”,而中国女生、日本男生、日本女生这一比例分别为4.4%、0、5.9%。其次,他们所感知的婚育阻力前三名为“结婚成本”、“难以找到观念契合的对象”、“愈发内卷的工作环境”,而中国女大学生与日本大学生所感知的婚育阻力前三名为“难以找到观念契合的对象”、“现代社会一个人也能过很好”、“担忧婚内的家庭责任”。

五、与十年前的研究对比

高健(2013)等人曾在十年前发表研究的主要结论有:中国大学生对待婚姻更加传统,婚恋价值取向缺少自主性,日本大学生对婚姻持慎重态度,择偶的功利色彩浓。而本次调查发现,相较于日本大学生,中国大学生对于婚育的看法更加多元,对于婚育阻力的感知更为强烈,对婚育的态度也更加谨慎。

六、不足与展望

由于本人自身学识限制以及现实因素约束,本文仍存在许多不足。

第一,受访人数较少,且存在女性受访人数多于男性的情况,在一定程度上对研究成果的代表性产生影响。在以后的研究中,可以增加问卷调查人数,增强研究结果的说服力。

第二,本文展现的是中日大学生婚育观的现状,没有系统地运用理论探究其背后原因。在今后的研究中可以借助社会学理论以及现有的研究成果探究现象背后的原因。

第三,本文涉及与2013年发表的《中日大学生婚育观的跨文化比较研究》的对比,但没有涉及结果变化的原因。在今后的研究中可以探究中日大学生婚育观变化的原因。

参考文献:

[1]李婷, 郑叶昕与闫誉腾, 中国的婚姻和生育去制度化了吗?——基于中国大学生婚育观调查的发现与讨论. 妇女研究论丛, 2022(03): 第85-102页.

[2]朱洪翠与刘冰, 新时代大学生生育观研究. 黑龙江高教研究, 2020. 38(04): 第33-39页.

[3]高健等, 中日大学生婚育观的跨文化比较研究, in 国际中华应用心理学研究会第十届学术年会2013: 中国云南西双版纳. 第 12页.

[4]刘伟杰与闫文辉, 当代青年婚姻观和生育观的研究现状与展望. 山东农业工程学院学报, 2021. 38(01): 第94-99页.

基金项目:黑龙江大学省级大学生创新创业训练计划项目资助 S202210212148

作者简介:钟晔頔(2001.08-),女,汉族,湖南省桂东人,哈尔滨市南岗区黑龙江大学日语专业2019级,本科生,日本社会方向。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号