- 收藏

- 加入书签

高校辅导员与思政课教师协同育人双螺旋模型构建及提升路径探讨

摘要:高校辅导员和思政课教师作为高校思想政治教育的两股重要力量,是高校思政政治教育中不可缺少的两支队伍,目前,这两支队伍在实际工作中各支为战,没有真正形成合力,通过对高校辅导员和思政课教师协同育人的研究,能够推动辅导员和思政课教师两股主要高校思政力量有机融合,进一步发挥各自的特点、优势与价值,进而形成思政育人共同体,也是当今高校大学生思想政治教育的创新做法。

关键词:高校辅导员;思政课教师;协同育人

引言

思想政治教育是高校全面提升学生综合素质以及各方面能力的重要一环,党和国家领导人对大学生的思想政治教育都做了动员和指示,习近平总书记在2019年3月主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话中指出:“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程”。强调了思想政治教育的重要性。在高校,辅导员和思政课教师是思政育人的主力军,对于这两股主要力量,进一步明确两者的角色定位,构建协同育人模型制,才能更好地发挥协同育人效应,进一步落实“三全育人”理念的现实要求,完善新时代高等教育内涵式发展的重要抓手。

一、高校辅导员和思政课教师协同育人现状

1.1高校辅导员和思政课教师协同育人内容现状研究

近几年的研究者们主要在初步探索协同育人的现状分析、路径研究分析、队伍的建设、机制探索等方面的内容。刘琳在2015年发表了《高校思想政治教育协同育人问题探讨--基于辅导员与思政课教师的视角》一文,首次将辅导员和思政课教师的协同育人概念结合在一起。该文从四个方面对改革与完善辅导员和思政课教师协同育人的路径进行了探讨,包括了激发内生动力、打通课堂教学、开辟网络阵地、完善保障机制等方面。此外,杨丹、邹佳在《基于人的发展维度分析高校辅导员与思政课教师合力育人现状》中指出“高校这两支队伍在思想政治教育教学阶段各自为阵,单打独斗的现状严重拉低了教育目标的实现”。从2015年以后,关于高校辅导员和思政课教师协同育人的文献逐年上升,也侧面反映了高校对辅导员和思政课教师协同育人的重视度不断提高。

1.2高校辅导员和思政课教师协同育人的路径研究现状

习总书记强调,要将思政教育工作融于教育教学过程之中,落实全员、全过程、全方位育人理念,在此背景下,越来越多的研究者参与到探索构建辅导员协同育人的路径与策略的研究中来。张亚蕾等在《辅导员与专业课教师协同育人下创新人才的培养机制研究》中提到要将高校辅导员与专业教师两大资源最大化整合,建立协同育人机制,陈俊龙等《在课程思政视角下高校辅导员与专业课教师协同育人探究》提出基于课程思政从个人、高校、外部政策环境三层面提出加强高校辅导员与专业教师协同育人的对策。付海军等人根据赫尔曼·哈肯的协同理论,建议从意识深化、机制建构、平台完善、队伍建设四个方面强化辅导员与思政教师协同育人。这些研究者的研究,探索出了很多成功的做法,积累了丰富的宝贵经验,给高校大学生思想政治工作提供的参考。

二、高校辅导员和思政课教师协同育人面临的主要问题

2.1协同育人观念认同感不强。

高校中,思政课教师主要承担思想政治理论课教育教学任务,辅导员主要承担日常思想政治教育管理、办公工作,两支队伍的表面工作内容上没有直接关联联系,两支队伍对于协同育人的理念没有观念。在观念上,思政课教师单纯的认为辅导员只会举办活动,是学生的后勤服务工作者,而辅导员往往忙于日常性的琐碎工作没有更多的精力去与思政课教师交流合力育人,更主要的是,大部分高校中,大家的工作观念就是对接直接相关职能部门,对于打破教学与管理边界的协同配合理念认同不够深入。

2.2协同育人的机制不够完善

只有机制上有保障,高校的协同育人才能真正落地,为协同育人持续向阳发展提供基础。大部分的高校目前也有意识到了协同育人的重要,并有在尝试推进,但更多是停留在表面上的协同育人,真正的协同机制尚未打通。由于一些举措并不能在实际工作中起到作用,相反给辅导员和思政课教师带来了额外的指标和压力,那么就会导致两支队伍停留在表面上的沟通交流,以及工作热情和动力不足。

2.3协同育人平台搭建不足、内涵不够丰富

在协同育人的内涵上不足主要体现在两支队伍内容上的交叉性,没有真正的融合打通。思政课教师的思政育人主要体现在理论课堂,辅导员参与思政课老师的内容一般主要体现在考勤上,因此在内容上无法真正联合互补,相互提升,相反变成了各自的工作应该做的模块。同时,在学校的顶层设计上,针对辅导员和思政课教师协同育人模块的平台建设明显乏力,缺乏相应的研究部门,如学生处,能够专门针对二级学院的学生工作进行工作布置,但协同育人方面,缺乏部门来推动,育人效果差强人意。

三、高校辅导员和思政课教师协同育人双螺旋模型构建

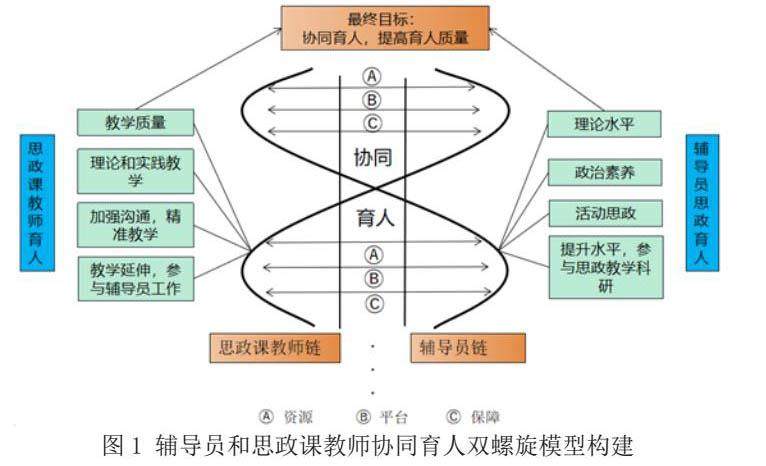

借鉴生命科学中 DNA 双螺旋结构来阐述高校辅导员和思政课教师协同育人模型。DNA 双螺旋结构由两条主链和连接主链的醋键组成,它们之间相互融合、相互促进。双螺旋模型对于构建相互补充、结构明显的二元关系模型以及解决两种事物间存在的系统问题具有良好的辅助作用。辅导员和思政课教师在育人过程,目标一致,通过协同方式,互相促进,共同进步,因此符合该模型的理论。如图1:

3.1思政课教师螺旋链

思政课教师对学生的思想政治教育主要体现在思政课理论教学上,教学教研能力主要包括了教学目标完成能力、课程设计能力、教学实施整改能力、课堂管理能力等,教学能力是职业教师工作教学的基础。教学效果可以表现在学生的外在行为执行力和内在领悟力,以及依托对课程教师的评价体系。思政课教师对于思政育人要延伸出课堂出来,思政课教师相对于辅导员的优势在与理论,实践不够丰富,因此一堂高质量的课程,理论和实践要相互结合起来。思政课教师对于思政育人效果的提升,应该也要注重教学质量、理论和实践、精准教育教学、参与辅导员工作,承担管理任务等方面结合起来,互相促进,相互影响。

3.2辅导员螺旋链

辅导员负责大学生思想政治教育和日常事务管理,在日常活动中体现思政元素,这是基本的工作要求,另外按照43号令辅导员还要参与学风建设、党团及班级建设、校园危机事件应对、心理健康教育与咨询等。辅导员通过对大学生的日常管理和实践活动处理来解决所带大学生的现实难题,肩负起课堂之外的实践育人任务。辅导员在这本职工作的内容中,自身的理论水平、政治素养对育人效果有着直接的影响,因此,辅导员不应该局限于活动思政,应该也要参与到课堂,在课堂中传授理论知识,参与学生的思想政治理论水平的科研中来,才能够使得平时的活动变得更加具有目的性,在理论的指导下,育人的效果更好。

3.3模型的运行

辅导员和思政课教师作为双螺旋的主链(图1),通过协同育人主要举措,如在制度、资源、平台、保障、激励等方面的作用,形成“酯键”,实现辅导员与思政课教师的双重螺旋、多向耦合,围绕协同育人的共同轴心旋转,从而形成了双螺旋模型结构。

在学校支持方面,学校成立相关的部门,如协同育人部门,通过出台相关制度措施,牵头二级单位进行交流沟通,促进平台的搭建成功,并提供专门的资源进行保障,定能点燃思政课教师和辅导员的工作激情,促使两股力量的加入。

辅导员和思政课教师方面,在学校支持的前提下,辅导员和思政课教师有着育人目标的一致性,对于高校辅导员而言,其日常思想政治教育更侧重于引导大学生养成良好的生活习惯、培养优良的学习态度及提升实践能力;而思想政治课教师则通过思想政治理论课教学为大学生灌输理论知识,进行相关意识形态教育、道德品质教育、社会主义核心价值观培育等内容,通过协同育人的推进,发挥育人合力,互相取长补短,提升育人效果。

四、高校辅导员和思政课教师协同育人提升路径探讨

4.1加强高校辅导员和思政课教师协同育人意识

高校要把两支队伍的思想意识统一起来,树立协同育人的观念意识。高校应该做好顶层设计,树立全员育人“大思政”理念,推动两支队伍的融合。要通过实际的活动,实际的措施来建立协同育人的观念意识,比如,高校应该要协调好跨部门管理的问题,思政课教师和辅导员属于两个部门管理,工作安排有着很大的差别,工作方式和意识也肯定存在很大的差异,因此,高校在顶层设计中,通过设计出对两支队伍都有着积极的、可行的方案要比会议口号实际得多,通过方案措施来强化辅导员与思政课教师协同意识的培养,让他们统一认识,互相了解、尊重对方工作,认识到他们在育人目标指向上的一致性,育人的工作内容和方式上存在互补性,加强沟通交流,树立配合意识。

4.2 加强高校辅导员和思政课教师的交流

高校应该加强辅导员和思政课教师的交流机会,包括在课程方面的交流,活动方面的交流以及线下交流平台。课程方面的交流能够促进辅导员深度理解掌握大学生思想政治课的教学内容大纲,从而根据大纲,教学目标,开展能够能够结合理论知识的实践活动。活动方面交流,如学校通过组织辅导员和思政课教师进行实践考察,围绕学校周边已有的资源,或者结合学生所学的专业,赴当知名企业、红色教育基地、乡下农村等地进行实践学习和交流,真实了解中国,通过实践考察学习,辅导员和思政课教师以及学生都能够切身体验、开拓视野、丰富知识、增长见识,同时思政课教师也能够将实践活动的案例运用到理论课堂中来,将理论课教学和实践活动相结合,促进学生更好吸收课堂内容。此外,通过线上和线下的交流平台,让两支队伍研讨大学生思想政治教育过程中出现的新问题,群策群力,能够更好的解决课堂上和课堂外中大学生面临的实际问题,这样,对两支队伍的工作都有促进作用,方便了各自的工作顺利开展。

4.3强化高校辅导员和思政课教师协同育人保障机制

辅导员和思政课教师隶属不同的管理部门,推进协同育人的过程中必然有一定的困难,因此,在推进过程中,应该要完善领导管理机制、人员兼职制度,激励机制等方面的制度。领导管理机制主要体现在辅导员和思政课教师的两个部门的协调管理方面,应该在合理的情况下,专门为辅导员和思政课教师两个部门设立协同育人管理部门,从而消除两个部门在协同育人工作中的障碍。人员兼职制度方面,思政课教师应该鼓励其主动参与到辅导员的日常管理工作中来,完成一定年限的辅导员兼职工作,而辅导员应该每学期承担一门思政课程的讲授,通过互相参与到对方的工作中去,能够使得两支队伍更加理解对方的工作,增强认同感以及协同育人的观念。激励机制方面,一方面应该建立健全有关高校辅导员和思政课教师在职称晋升、评奖评优、绩效考核等方面的激励政策,激发高校辅导员和思政课教师协同育人的积极性、主动性,增强育人实效,另一方面,还应该有经费场地等保障,对于两支队伍开展的活动如课堂实践、社会实践、主题实践、学术沙龙等发面,应该保证经费和场地,让协同育人落地生根,开花结果。

结语

辅导员与思政课教师协同育人是高校教育教学活动中的一项重点内容,推进协同育人的落地,对于学校内涵式发展具有重要意义,同时进一步提升思想政治教育质量,深化育人深度,推动辅导员和思政课教师两股主要高校思政力量有机融合,进一步发挥各自的特点,优势与价值,进而形成思政育人共同体,达到“1+1>2”的效果,使得育人效果最大化。实现高校辅导员与思政课教师协同育人是一项系统工程,是一项繁琐长久的工作,不可能一蹴而就,需要辅导员、思政课教师、学校等多方面互相支持配合,不断探索,从而促进高校辅导员和思政课教师的联动融合,提高育人质量。

参考文献

[1]刘琳.高校思想政治教育协同育人问题探讨——基于辅导员与思政课教师的视角[J].理论观察,2015(10).

[2]张家华.基于“三全育人”理念下高校辅导员与思政课教师协同育人现状及其路径研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2022,43(05).

[3]何娟,夏可灿.高校辅导员与思政课教师协同育人研究[J].产业与科技论坛,2022,21(04).

[4]高雷.协同育人视阈下高校辅导员与专业教师工作机制构建研究[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(15)

[5]陈俊龙,汪俊辰,李钏.课程思政视角下高校辅导员与专业课教师协同育人探究[J].科技创业月刊,2021,34(06)

[6]付海军.高校辅导员和思政课教师协同育人现状及路径探究[J].2021.6.10

作者简介:

唐文林(1991-),男,汉,湖南邵阳人,助教,硕士研究生,研究方向为大学生思想政治教育。

课题项目:2023年河源市哲学社会科学规划课题:高校辅导员和思政课教师协同育人双螺旋模型构建及提升路径研究(项目编号:HYSK23P14)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号