- 收藏

- 加入书签

基于工作过程构建“平台+模块+X项目”机电一体化专业课程改革体系探究

摘要:机电一体化专业课程教学改革是为了适应工业自动化技术的快速发展和培养适应现代工业需求的高素质机电一体化专业人才的需要。本文从机电一体化技术专业如何培养服务区域内高端装备制造业需要的人才成为专业建设的核心任务。在“科教融汇、产教融合”的背景下,机电一体化技术专业以立德树人为根本,从专业就业岗位群分析、课程体系设计与知识重构、课程教学方式及考核评价方式创新等方面对课程体系进行优化升级,有助于解决行业企业人才需求与人才培养定位的矛盾,培养适合装备制造业转型升级的机电复合性人才。

关键词:产教融合;就业岗位;课程体系;改革创新

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,承担着为经济社会培养高素质技能人才的重要任务。今年的政府工作报告提出要大力发展职业教育,2022年5月1日起施行的修订后的职业教育法更是为职业教育高质量发展筑牢了法治保障。提高职业教育吸引力、强化师资队伍建设、推进产教融合.今年全国两会期间,结合经济社会发展新形势、职教改革发展新任务,多名全国人大代表各抒己见,助力职业教育真正“强起来”“活起来”。高质量发展是我国职业教育改革的重要目标,其关键在于产教融合。尽管国家层面出台了一系列深化产教融合的政策文件,但从实践层面来看,产教“合而不融”、“校热企冷”、“产教两张皮”等突出问题的问题仍然存在。部分校企合作仅停留在协议层面,抑或是劳务用工的“表层”,企业未能深入参与到职业院校人才培养过程中来。为解决行业企业人才需求与人才培养定位的矛盾,提高机电一体化技术专业人才培养质量,急需校企共建与实施科学有效的专业课程体系。

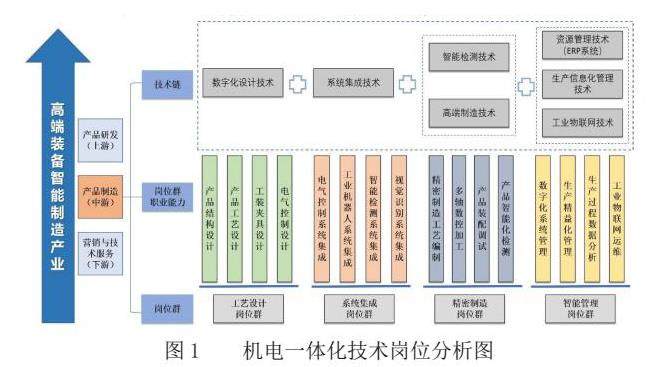

一、依托就业岗位群,科学制定以“岗位需求”为导向的课程标准

根据专业面对的职业岗位群的典型工作任务和素质要求,结合专业对每个岗位的典型职业工作过程进行分析,按机电设备安装调试岗位、机电设备维护岗位、机电设备技术支持等岗位的职业作业过程分解。根据职业能力培养为主线、以真实岗位情境为平台、以学生技能大赛为契机、以企业的用人标准为依据。开展对高端装备制造领军企业进行线上、线下混合式调研,汇聚校企名师名匠,分析智能制造领域关键技术岗位与岗位群典型工作任务,归纳各岗位核心职业能力。

在进行课程开发时,依据企业提出岗位需求,对岗位工作任务进行描述,由校企双方对完成工作任务所需要的技能、素质和知识进行分析确定,将为培养完成岗位“工作任务”所需“能力”的课程进行配置,最终完成课程体系和课程标准制定。

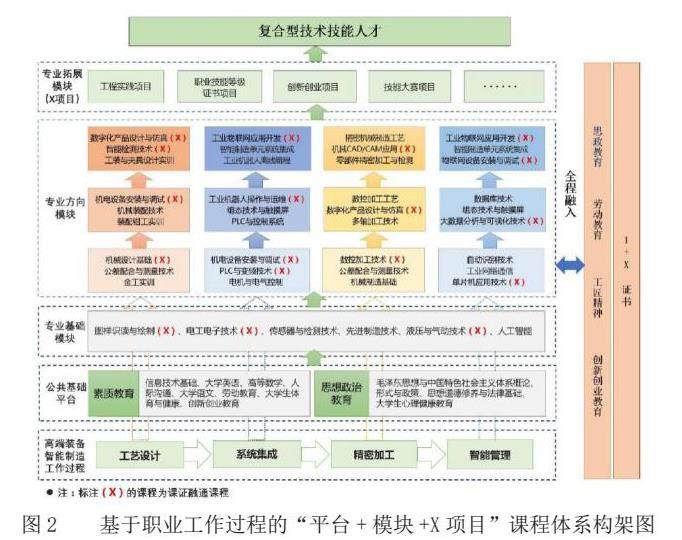

二、构建基于职业工作过程“平台+模块+X项目”专业课程体系

紧密对接高端装备智能制造技术领域,根据机电一体化专业特点实施对专业基础课程、核心课程和拓展课程进行模块化设计,设置工艺设计、系统集成、精密加工、智能管理4个技术方向模块。对接职业能力拓展,设置X个项目资源包,优化由思政教育与素质教育模块组成的公共教育平台,将思政教育、劳动教育、工匠精神、创业创新教育贯穿人才培养全过程。学校从通识教育、专业主干课程教学、专业拓展模块课程和毕业设计构建专业教学线,企业从企业认知参观、现场实践教学、多岗见习、顶岗实习建立职业能力线,双方从观念塑造、知识提升、技能提升、能力综合“四阶”递进式培养装配制造业机电一体化复合型技术技能人才。

重构教学内容,提升教学内容与岗位需求的适应性。构建项目贯穿的项目化课程体系,以企业真实项目案例和科研项目为源头,校企共同构建基础课情景项目,专业课案例项目和毕业实践真实项目的课程体系,并开发适应项目教材与资源。教学资源与项目案例动态更新,持续迭代,以增强教学内容与岗位需求的适应性。实施项目化教学,以真实性为重要特征,引导学生在真实情境中发现问题、解决问题。在持续探索过程中,调动和激活已有的知识经验,能力基础。项目化教学秉持学做结合的理念,通过多样态的项目,使学生能联结真实世界,让学生拥有解决真实情境问题的机会和经历。

三、科学制定“双师”队伍、灵活的实施“工学交替”四环交替教学组织形式。

1.建立“产教融合、校企混编”型“双师”团队

校企双方围绕“人才培养”共同目标,根据现有专业的人员结构和发展需要组建双师团队。学校、企业互派优秀骨干,按职务、职称、专长等进行互聘。双师团队既作为学校“教学团队”,也同时是“企业培训师团队”和“技术研发团队”。团队双方不仅可以共同申报教研课题、建设品牌专业、开发精品课程、创建教学资源等,还可开展实体项目开发、技术攻关、社会服务等。

校企双方本着团队发展的理念,构建双师团队能力提升机制。通过专兼互助互促,逐步强化“双师”素质。一方面鼓励中青年教师到企业生产一线顶岗实践,参与产业服务、企业管理、项目研发和技术改造,从而提高专业教师的实践操作和技术应用能力;另一方面,加强对兼职教师的岗前培训、示范教学和经验分享,帮助兼职教师对教学理论、教学技巧、课堂组织有更好的理解和把握。通过校内教师与兼职教师合作讲授课程,合作开发教学资源库,合作完成企业技术服务项目,合作建立大师工作室等形式,以混编双师团队为纽带,形成“结构专兼结合、培养专兼互助、发展专兼协同”,实现团队式双师能力的提升。

2.灵活的实施“工学交替”四环交替教学组织形式。

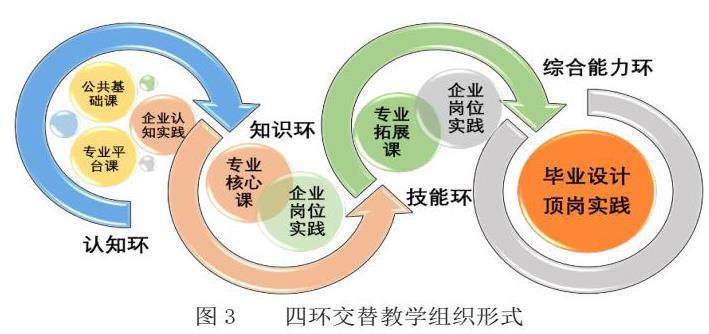

结合机电一体化专业特点和企业工作岗位技能培养需求,按照理论知识、岗位技能相适应原则,构建具有工学交替特色的教学组织形式。通过认知环、知识环、技能环、综合能力环,四环交替方式,把学校教育与企业实践有机结合,贯穿于学生的全过程培养。在具体实施过程中:

认知环包括第一学期和第二学期,其80%时间在校内,以基础文化课程和专业群平台课学习为主,辅以企业参观,认知实习,施工现场体验观摩等企业认知实践,培养学生政治、道德素养,科学文化素质;

在第三学期实施知识环,其70%时间在学校学习,30%时间位于企业岗位实践,培养学生的基本知识理论素养,社会适应能力;

第四学期实施技能环,其50%时间在学校学习,50%时间在企业岗位轮换实践,以培养学生的职业素养。职业专项技能;

综合能力环包含第五学期和第六学期,学生30%时间在校进行毕业设计,70%时间在企业进行顶岗实践,以培养学生的综合素质,综合处理问题的能力。

四、创新管理与评价体系,引入企业评价,科学构建教学质量管理监控体系

为切实保证人才培养质量的提高,以学生职业能力培养为中心,对专业人才培养质量开展全过程监控;让企业参与人才培养方案制定与实施,针对人才培养的各个环节,制定管理实施细则,对人才培养的目标、过程和结果进行全过程监控,实施学生评价、用人单位评价等完善的第三方评价机制。引入社会评价,以就业率和企业满意度作为人才培养质量的主要衡量指标,促进人才培养质量的提高。

1.目标监控

通过定期的专业人才社会需求调查、专业建设理事分会研讨、企业调研等方式,收集企业对毕业生质量的反馈和对人才需求的变化情况,收集毕业生对岗位的适应情况以及对课程内容和教学方法的反馈,及时转化为专业建设要求。据此调整人才培养目标、课程体系、课程目标、教学项目、教学内容等。

2.人才培养过程监控

根据学院教学运行管理制度和教学质量保障制度体系,建立本专业教学质量监控体系,规范教学过程管理,保障教学运行和教学质量。分为教学前准备、教学过程、教学后结果分析。

3.结果监控

引入企业评价,每年开展一次毕业生质量跟踪调查、地区专业人才需求调研,通过分析,撰写调研报告,确定毕业生的就业质量,岗位适应情况,课程内容调整与教学改进建议,并提交专业建设理事分会作为修订本专业人才培养方案依据,根据修订后的人才培养方案,再修订课程标准,完善校内生产性实训基地教学规范。借鉴企业生产流程,细化项目教学作业文件,强化学习记录与交流,最后由授课教师按照课程标准实施教学,使毕业生质量跟踪调查切实服务于专业建设。所有环节都在专业建设理事分会的监控指导下完成。

参考文献

[1]李巧君,李伟,李金锁.产教融合背景下计算机类专业课程体系改革研究与实践[J].微型电脑应用,2021,37

[2]姜大源.职业教育学研究新论『M].教育科学出版社.2007.

[3]王兰科技与创新产教融合背景下机电一体化技术专业课程体系改革研究与实践2022年第03期

基金项目:安徽省质量工程项目:2023年安徽省高等学校省级质量工程重点教学研究项目

项目名称:“双元三融、四阶四环、产学研创”双高专业群机电一体化专业人才培养模式探索与实践(编号2023jyxm1326)。

作者简介:

汤德荣(1977~),男,安徽滁州人,硕士,副教授,研究方向:电气自动化

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号