- 收藏

- 加入书签

“双减”政策下小学“科学”科普教学活动探究:小学中高年级科普教学活动的实践探索

——食品与微生物之间的关系

基金项目:南宁市青秀区属学校科普创新课程项目,《探究微生物与食品之间的关系,培养小学生中高年级科普实践能力》

摘要:为了在“双减”中做好科普教育加法,响应提出的“实施科教兴国战略”,激发学生的好奇心、想象力、探求欲,从小培养学生热爱科学、接近科学、探索科学的好习惯,树立学生崇尚科学的社会风尚。依据学生学情,开展了以”食品与微生物之间的关系”的科普教育活动,本文将从活动背景、活动意义与目标、活动内容与步骤、活动评价四大板块进行阐述,通过本次活动培养学生发现问题、探究问题、解决问题的综合实践能力,从而提升学生的科学素养。

关键词:双减 ;小学中高年段 ;科普教学 ;食品与微生物

1.活动背景

2021年,办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。为推动“双减”工作深入贯彻落实,提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求,在“双减”工作中做好科普教育。响应报告中提出的实施科教兴国战略,强化现代化建设人才,进一步“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”“办好人民满意的教育”。

本活动目的是对学生已学知识进行延伸,拓展学生知识面,培养学生的科学素养。依据学生已经学过有关食物的知识和生活经验,确立了本次活动主题“探究微生物与食品之间的关系”。

食品的发霉与腐烂其实与微生物有着密切的关系。多数微生物是一些肉眼看不见或看不清的微小生物,通常要借助光学显微镜或电子显微镜才能看清楚。微生物是否对食品仅有害处?对食品是否有益处?通过对这些问题的研究,引导学生学会用辩证的思维看待问题,帮助学生初步建立起食品与微生物的关系。微生物虽然能够引起食品发霉,但是也有很多微生物参与到了食品的制作过程中,如:利用乳酸菌制作酸奶等乳制品,利用酵母菌制作面包、馒头等发酵食品,引导学生关注更多有关日常生活中食品与微生物之间的有益、有害等关系。在探究食品与微生物关系的同时,指导学生采用科学的方法解决问题,在探究实践活动中能够借助科学工具——显微镜,从而提升学生的科学素养。

2.活动意义与目标

2.1 活动意义

用辩证的思维思考微生物与食品的关系及相互作用。

关注食品安全。

提高学生自主探究能力,培养学生科学素养。

2.2 活动目标

对什么是微生物、什么是食品进行简单了解。

通过学习认识显微镜,了解显微镜的基本结构,知道怎样使用显微镜观察微生物。

能够通过探究食品与微生物的关系,列举出生活中一些对食品有益的微生物;通过探究微生物的生存条件,列举出保存食品的方法。

对于探究食品与微生物的关系,能够提出科学的问题,并自己设计实验方案,获取信息,主动思考,体会探索科学的真正含义。

通过此次学习,学生能够通过自己的所学参与,帮助周围的人。

3.活动内容与步骤

3.1 活动内容

本次科普活动内容以“探究食品与微生物之间的关系”为核心,根据活动目标,围绕核心展开了五个主题活动[3]。见表1。

五个主题的具体内容如下:

3.1.1认识一些微生物

该主题下分两部分。第一部分:发现面包发霉了。学生观察得到的面包,可以得出什么信息?以面包发霉为切入点,引导学生认识微生物。通过简单了解一些微生物,意识到微生物的生存和动植物一样,也需要适宜的条件才能够进行生长繁殖,如:需要营养物质——面包。

第二部分:学习使用显微镜。微生物是一种比较微小的生物,微生物的个体形态很难用眼睛观察到,需要借助专业的仪器——显微镜进行观察。学会使用显微镜观察微小生物是非常重要的。

3.1.2了解一些微生物对食品是有利的

该主题下分三部分。第一部分:利用酵母菌和白糖酿酒。微生物会使面包发霉,是否所有微生物对食品都是有害的呢?学生进行自主探究,通过观察有酒精气味,产生许多气体等现象发现生成新的物质——酒。然后引入酵母菌除了可以做酒,还能制作面包、馒头等食品。

第二部分:观察酵母菌。本实验观察的酵母菌是制作面包的干酵母,其形态为小颗粒状,酵母菌的个体形态是这样子的吗?显微镜下的酵母菌是什么样的呢?根据学生学段不同,3-4年级的学生学习制作临时玻片标本,观察显微镜下的酵母菌形态,画出示意图;5-6年级的学生在制作标本过程中加入染色环节,观察酵母菌的形态,画出示意图。

第三部分:认识更多有益微生物。通过展示酸奶、霉豆腐等食品进一步认识更多有益于食品生产的微生物,如:乳酸菌、毛霉菌等。

3.1.3了解一些微生物本身可以作为食品

该主题下分两部分。第一部分为:种植平菇。有一些微生物是肉眼可见的,例如香菇等一些大型真菌,这些微生物本身可以直接作为食品进行食用。发布种植任务,学生通过种植平菇进一步了解微生物的生长条件。

第二部分:用显微镜观察不同种类的真菌。利用显微镜观察真菌的永久切片,如:羊肚菌、银耳、黑木耳、曲霉菌、根霉菌等。了解微生物的多样性。

3.1.4了解一些微生物对食品是有害的

该主题下分三个部分。第一部分:研究面包发霉的条件。通过设计对比试验,学生探究面包发霉的条件。面包发霉是由霉菌引起的,而霉菌这种微生物的生长繁殖需要适宜的环境,进一步了解微生物的生长需要一定的条件。

第二部分:观察发霉的面包。学生用肉眼观察发霉的面包,在用放大镜进行观察,最后用显微镜进行观察。发现通过不同的观察方式,观察到的现象不同,意识到借助科学仪器的重要性。

第三部分:怎样贮藏食品。有些微生物能够使食品发霉变质,那在生活中我们怎样贮藏食品呢?学生通过自主思考认识到隔绝微生物的生长条件可以帮助我们进行食品贮藏。生活中通过腌渍、烟熏等手段改变微生物的生存环境,从而抑制微生物的繁殖。

3.1.5活动交流与展示

该主题下分为三个方面的展示。第一部分:引导学生用超轻黏土制作自己眼中的微生物,在活动班级展示和交流。第二部分:学生将这阶段已学到的知识用文字、图画的形式表达出来,如绘制手抄报、编写小论文等。第三部分:在班级、学校以及社区进行宣传,使更多的学生和家长了解到微生物与食品的关系。

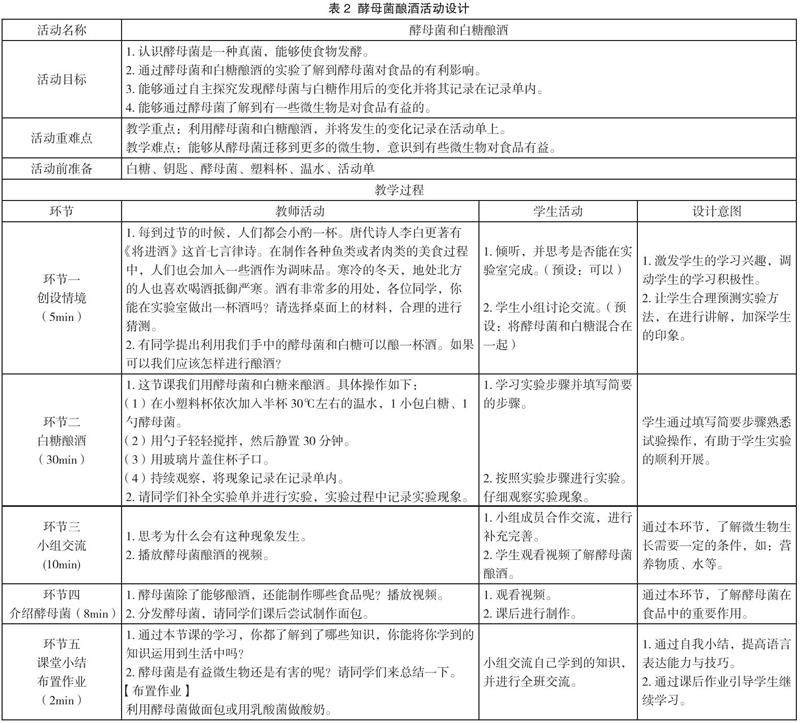

下面重点介绍用酵母菌酿酒活动设计:

4.活动评价

活动评价主要采用过程性评价。过程性评价过程中包括自评、互评、师评等。自评和互评的重点:在酵母菌和白糖酿酒过程中是否达到活动预期的目标,是否满意自己的学习效果,其他同学的想法、做法有哪些值得借鉴之处。教师对学生的评价重点为:学生在活动中是否认真,是否动手参与实验探究,学生思考是否准确等[4]。

5.结语

“双减”政策提出后,学生的课外时间增多了,将学生身边的一些常见现象引入课堂,不仅能够提高学生在日常生活中解决问题的能力,还能够很好地为学生提供一个拓宽视野的平台,激发学生的好奇心、想象力、探求欲与学习兴趣,培养学生热爱科学、接近科学、探索科学的好习惯。通过本次活动,学生在收获科学知识、探究能力的同时,能更多的关注食品安全,关注生活中的科学。

参考文献

[1]董秀.以“双加”促“双减”,彰显音乐育人价值——中小学音乐课后服务增效的实践路径[J].中国音乐教育,2022(05):67-71.

[2]季爱云.探索身边微生物细菌利用与防范的奥秘[J].中国科技教育,2019(07):26-27.

[3]郝薇薇,李勇等.“科普转化、创作方案类”科技创新项目式学习设计——以“航天科普讲解活动”项目为例[J].中国科技教育,2022(02):20-25.

[4]义务教育科学课程标准[M].北京师范大学出版社.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号