- 收藏

- 加入书签

基于思维原点揭示用数对确定位置的本质 《用数对确定位置》教学案例

背景

大多数老师作课“数对确定位置”几乎都是从座位作为情境引入,但这是不是学生的认知原点呢?带着这样的问题我开展了学生调研,通过调研发现学生确定位置依托于生活经验和一二年级已有的知识。缺乏对确定位置本质的理解,不清楚确定位置要素(方向、单位长度、数据等)学生确定位置时条件有重叠和遗漏。学生思维也处于不同的层次。可见学生的思维原点和老师设计的教学起点是不一样的。

仔细研读了《2022版新课程标准》发现:课标中提出:在数学课程中,要注重培养学生的空间观念和几何直观意识。第三学段的“图形与几何”在“学段目标” 部分指出学生要形成量感、空间观念和几何直观。空间观念的形成离不开活动经验和直接经验,所以几何教学要建立在直观经验上。《确定位置》一课是原北师版四年级上册第五单元《方向与位置》中的内容在数学新课程标准中属于第三学段“图形的位置与运动”,在这一主题的课程内容板块中,有如下学业要求:(1)能根据指定参照点的具体方向和距离描述物体所处位置;能在熟悉的情境中,描述简单的路线图,形成几何直观。(2)能在方格纸上用有序数对(限于自然数)确定点的位置,理解有序数对与对应点的关系,形成空间观念。图形的位置与运动的教学。引导学生通过图形位置的表达,理解坐标的意义;通过图形运动的观察和表达,体会坐标表达的重要性,为未来学习数形结合奠定基础。

在《确定位置》的学习中,要让学生了解确定物体位置的一些基本方法,探索一些图形的位置关系,有能力探索物体位置,形成空间观念,感受几何直观的作用等。

提出问题

在以往的教学中,大多数的老师都将这节课设计成从教室座位图入手,描述某学生位置,这样的情境引入使教学很顺畅,但是这样的教学设计是否是学生想要探究的问题吗?教师在教学过程中引入了一个虚假的教学情境,教学的推进多是教师的意愿,而非学生需求,教师利用自己的主导替代学生的真实需要,如座位图为何要变点子图?点子图为何要变格子图?又为何要在格子图中再用数对描述位置……。久而久之,学生主动思考的机会少了,学生的真实需要被掩盖,探究的欲望没了。为此,本课例通过前期的学生调研,发现学生的思维并不是像老师设计好的那样,找到行和列,还有多种多样的方法来解决这个问题,为了让学生真正的参与到学习中来,我们提出了如何让学生经历“数对的产生过程”以及学生对“数对意义的理解”问题? 为了突破上述问题,如何创设有意义的情境?如何留给学生更多的时间?如何留给学生更多的思考空间?如何让学生的思考和探究更好地围绕知识本质的形成线索去掌握“用数对确定位置”呢?我们尝试了从学生的思维原点出发,遵循学生的认知规律来开展“用数对确定位置”的教学探索之旅。

问题解决

环节一、在真实情景中,提出真实问题,引发学生研究需求,感悟确定位置的必要性。

作为“数对确定位置”的真情境教室座位图中的“第几排第几个”近乎笔直地奔向数对中的“行”与“列”,在高效的同时舍弃的却是学生对真实情境中问题解决复杂与曲折性的体验。为了解决这一问题我在设计情景时选择了从西安科技大学学生用教学楼灯光拼出“XI AN 加油“字样的真实事件出发,体验确定平面内点的位置的真实场景,感受确定位置在生活中的应用价值。再由中队长发出倡议书,使全体学生参与到在操场上拼出“中国加油”字样的中队活动中。

认知心理学的研究表明,当学生原有的认知结构一时不能同化、接纳呈现在眼前的新知,或动用、调集已有的知识、经验、方法之后仍然不能解决面临的问题时,他们便会在心理上生成一种强烈的矛盾冲突。这种矛盾冲突能够引发一种真实的认知需求,从而使他们产生主动探索并努力寻找问题解决办法的心理倾向。可见,只有真正激发学生内在的心理需求,才能使他们进入一种 “心求通而未得,口欲言而未能”的心理状态,也才能吸引他们在接下来的学习活动中主动而积极地进行探索、思考和交流。

在这一环节产生本节课的大任务是“你在操场上应该站在哪里?”学生在想办法确定自己所在操场所站位置时产生困难,用以前的方位知识说不清楚,看得到但是说不清楚,从而产生研究的欲望,真正参与到学习中来。后续活动都围绕这一真实问题展开。

环节二、经历生活问题数学化的过程,了解确定物体位置的一些基本方法,体验确定位置的研究起点。

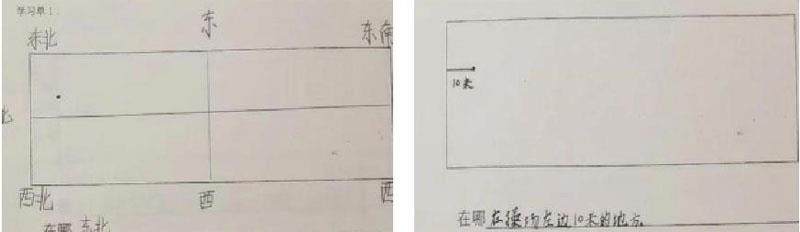

驱动问题:“你想怎么研究自己在操场上站到哪里?”这一问题引领学生通过讨论把确定自己在操场上站在哪里的生活问题转化为研究在一个平面内确定一个点的位置的数学问题(如图)。唤起学生用数学的眼光观察问题的意识,养成用数学的方法分析解决问题的思维习惯;感悟数学思想解决问题的教育价值,发展应用意识和数学素养。

环节三、自主探究合作交流,充分调动学生的元认知,从学生的思维原点出发,经历数对发展的过程,积累数学活动的基本经验,形成对数对本质内涵的深刻理解。

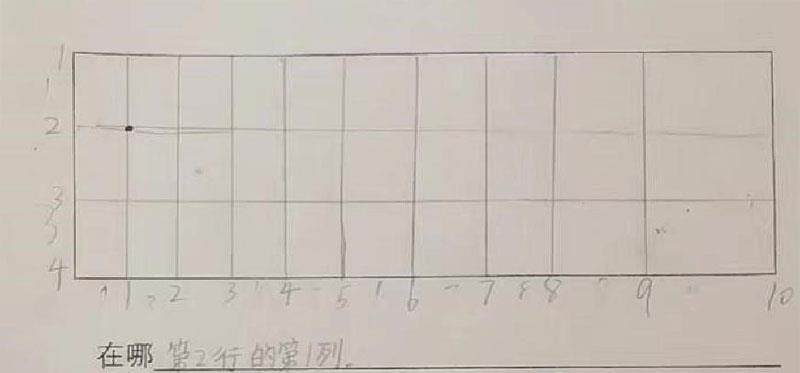

驱动问题:“点在哪里?”以此开展研究,学生调动自己已有的经验和元认知开展研究,由于不受行和列的思想禁锢,学生在研究中充分展现了自己的想法,不同层次的学生都爆发出了积极的研究热情,充分发挥了想象力和创造力,展现了各自的精彩。在小组交流的过程中初步完成了小组内的思维碰撞,体会了别人的精彩,基本经历了数对发展的过程。但这时候留在学生头脑中的想法还是碎片化的,不完整的。

环节四、层层递进的基础任务引领学生经历空间结构化、抽象化过程,体 会“数学规定”的必要性和合理性。理解数对的本质特征。在学生通过自主探索合作交流,初步完成对数对确定位置探索形成知识还是不完整的碎片化的基础上在通过四个基础任务的交流过程中引领学生经历空间结构化、抽象化过程,体会“数学规定”的必要性和合理性。理解数对的本质特征。

基础任务1.利用几何直观体验平面内点的唯一性,形成一一对应思想的基础

驱动问题:“他们找到点在哪了吗?”学生在激烈的讨论后结合直观演示发 现这两种方法只能确定一个区域或一条线,不能准确找到一个点,从而体会平面内点的唯一性。

基础任务2.利用几何直观体会确定平面内一点的本质

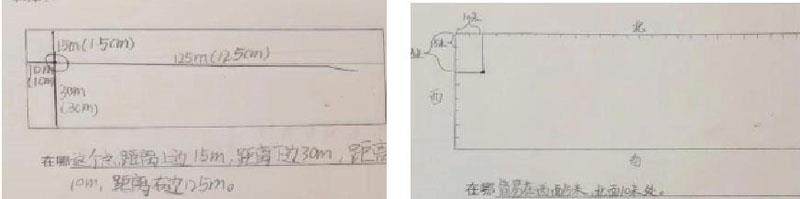

驱动问题:“怎么准确找到点在哪?”确定平面内一点的位置是从横轴 (一 维坐标) 到横纵两轴 (二维坐标) 的重耍突破,可为学生在中学认识直角坐标系初步奠定基础。学生在有了平面内一个数据只能确定一条直线的基础很容易就能想到再加一条线就能确定点的位置,从而完成从一维到二维的突破。体会到平面内确定一点的位置需要两个条件并结合直观图形理解了其本质特征:确定平面内一点的位置需要用两条线的交叉点来确定。这时也有学生提出每确定一个点的位置都需要两四个或两个数据是不是太麻烦了?数学不是要讲究简便吗?这时适时地进入基础任务3的研究。

基础任务3.利用几何直观抽象出方格图,初步形成坐标思想

驱动问题:“怎么简单找到多个点的位置?”通过学生汇报课件演示引领学生利用几何直观来体验数形结合思想从而使空间观念得到发展。紧接着出示下图:

追问:这种表示方法可以吗?为什么他们的结论不一样呢? 学生在争论中理解要想交流方便需要统一原点、方向和单位。体会统一规定的重要性,初步形成平面直角坐标系的雏形。

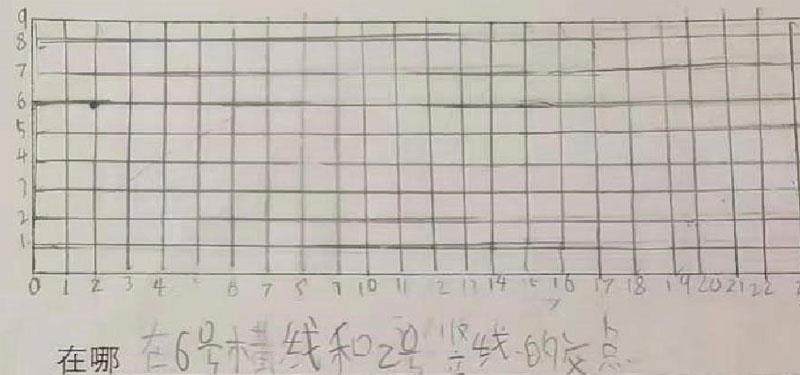

基础任务4.体验数形结合思想,形成数对表示方法

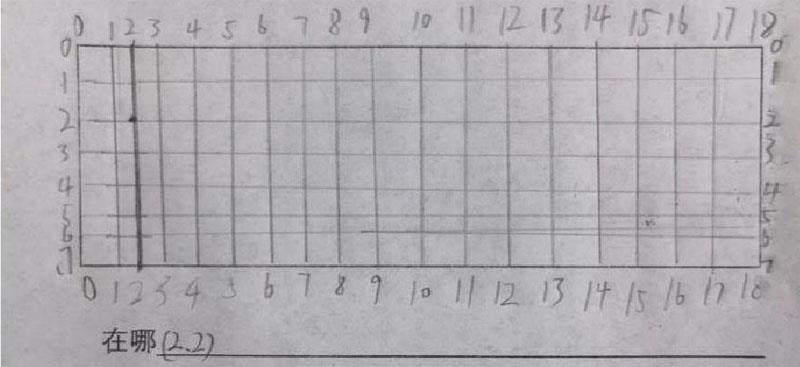

驱动问题:“这种表示方法你理解吗?”出示(2,2)学生纷纷表示看不懂,不知道两个2是什么意思。

这时再展示学生的学习单:

学生恍然大悟:一个 2 表示横着的线,一个 2 表示竖着的线,(2,2)就是这两条线相交的点。在这样的讨论中学生在次体会了平面内确定一点位置的本质,并体会到数缺形时不直观。在此基础上结合数学规定介绍数对的表示方法。

环节六、回归生活,拓展返现数学的应用空间。

驱动问题1:“你能利用数对描述在“中国加油”活动中自己想站在操场上的什么位置吗?”

学生在学习单上写出自己所在位置的数对,并把数对告诉同桌,由同桌找到他想站的位置。并在全班活动的过程中区分(15,4)和(4,15)两个点,体会平面上的点和数对之间的一一对应关系。在交流“中”字每一笔上面数对特点的过程中体会数对表示平面上点的规律性。在观察、想象的过程中发展空间观念。

驱动问题 2:“你还在生活中什么地方见过用这样的方法确定位置的地方?” 学生在生活情境中探索和发现,加之呈现生活中的数对:飞机值机时座位的确定、棋盘中棋子的位置、地图上城市的位置以及电影院的座位等。一方面加深了学生对数对知识的应用,提高了思维高度;另一方面让学生体会到数学就在身边,只要有一双善于发现的眼睛,用数学的眼光看世界,生活中处处是数学,感受数对与生活的密切联系。

反思与讨论

1.从学生的思维原点出发,遵循学生的认知规律来开展教学,揭示用“数对确定位置的本质”。

我们开展教学必须确定学生“在哪”!只有了解了学生“在哪”才能准确找到学生的生长点。了解了学生在生发新知中存在的困难才能更好的设计有针对性的学习路径,帮助学生突破难点。

2.创设真实的情景,在真实情境中提出真实的研究问题引领整节课研究。

在真实的情景中提出真实的研究问题“你在操场上站在哪?”用一个大任务统领,让大任务驱动学生自主探究。在大任务的引领下,学生要经历观察感知、尝试探索、描述表达的全过程。这个任务是指向素养的,学习是真实学习,在真实情境与对基于情境的真实学习任务的介入,任务与情境是密不可分的,因此,选定一个合适的情境是前提。因为只有在真实情境下运用某种或者多种知识完成特定的任务,才能发展学生关键能力,必备品格与价值观念。

3.在交流汇报的活动中设置层层递进的基础任务,围基础任务设计有意义的任务序列,并提供相应的资源和工具支持。充分利用学生的元认知,从学生的思维原点出发,经历数对发展的过程,积累数学活动的基本经验,形成对数对本质内涵的深刻理解。充分利用几何直观引领学生体会数形结合思想,逐步发展空间观念。

4.需要进一步改进的地方

学生自主研究时间不足。在教学中没能给学生充足的研究时间,学生的原有知识和经验没能充分调动起来,一些学生的创造性思维刚刚开始发挥就结束了。在今后的实践中应该给予学生充分的研究时间,充分调动学生原有经验和知识,充分发挥学生创造性。在展示学生想法的过程中取样过多,分散了学生注意力,没能很好完成每个子任务的研究目的。在展示学生研究结论的过程中总是希望多展示学生的研究成果,造成展示过多,分散学生注意力的同时打乱了学生思维的逻辑性,不能很好的完成每个子任务要达到的研究目的。在今后的实践中要注重取样的简洁性、目的性,不盲目、过度展示学生成果。使学生思维处于有序状态,不打乱思维的逻辑性。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号