- 收藏

- 加入书签

从语用学视角谈中国大学生“邀请”言语行为的差异

摘要:本研究以男性和女性汉语使用者为研究对象。采用语篇完成测试(DCT)问卷法,对中国大学生在邀请中使用的语言形式和礼貌策略进行了定性和定量分析。本研究旨在探讨中国大学生如何进行邀请,并探讨邀请在性别、社会地位、人际关系等方面可能存在的差异。具体而言,本研究试图探索中国大学生在进行邀请活动时礼貌策略的使用情况。

关键词:邀请;礼貌策略;言语行为

一、研究背景

言语行为理论一直是礼貌相关研究的核心和直接研究对象。 言语行为理论强调说话人本身通过说话表达的意义而不是说话人所在国家语言中词语表示的意思。根据Austin(1962)的理论,说话的行为就是如何用话语做事,即“以言行事”。事实上,对他来说,所有的句子都是言语行为。言语行为理论除了揭示言语是用来执行动作的,还假设人们在说一句话时同时参与了三种不同的言语行为:“言内行为”;“言外行为”;“言后行为”(Ghazanfari,2013)。 后来Searle(1975)将言语行为分为直接言语行为和间接言语行为。在直接言语行为中,形式和功能是相关的,祈使句是用来执行请求的。然而,在间接言语行为中,言语行为的言外之意不能从表面结构来理解。

根据Searle的分类,“邀请”属于指示的范畴,其言外之意是说话者试图让听者做某事,所表达的心理状态是一种希望或愿望。邀请是我们日常交往中经常发生的一种社会行为。于国栋和吴亚欣(2017)认为这是邀请者和被邀请者之间复杂而敏感的合作。邀请作为一种积极礼貌的社会行为,受到交际者性别、年龄、文化程度、社会地位、人际关系等诸多因素的影响。因此,邀请对于任何语言群体的交际模式和社会文化规范,尤其是礼貌方面,都具有非常重要的启示意义(Bella, 2009)。以往关于邀请言语行为的研究多是对不同文化背景下的邀请交际实例的比较研究,而从性别角度考察男性和女性在言语行为方面的差异的研究还较少。因此,有必要研究邀请言语行为中的性别差异,本研究也将对了解中国文化背景下使用邀请语言的男性和女性特征有一定的作用。

二、文献综述

(一)邀请的言语行为

邀请通常是要求被邀请者去某地或和邀请人一起做某事的行为,而邀请是提议或计划好的安排。一份邀请函至少有两个代理人,邀请人和被邀请人。于国栋和吴亚欣(2017)还认为邀请对邀请方和被邀请方都有好处。但是Bella(2009)根据Searle(1979)对邀请的分类,认为邀请可以被认为是强加给接受者的,因为它们侵犯了接受者的行动自由。因为邀请通常被归于指令类,在这个意义上,说话者试图让被邀请者在未来采取一些行动。然而,邀请具有特别有趣的特点,因为它除了可能是强加的之外,还表明对话者的认可和喜欢。邀请似乎也包含了承诺的元素,因为在发出邀请时,说话者承诺提供一个对听者有利的行动方案。因此,Hancher(1979)将邀请归类为承诺型的指令。

Leech(2016)认为邀请言语行为是一种为听者提供享受或获得某种利益的机会的言语行为,对听者和说话者都有好处。二者关系融洽,属于愉悦言语行为范畴,本质上是为听者挽回面子的行为。然而,从Brown&Levinson(1978)的面子理论来看,邀请有两个方面:对于邀请人来说,它是一种威胁面子的行为,因为邀请人不愿侵犯被邀请人的消极面子,这就意味着对邀请人的积极面子的损害;对于被邀请者来说,这是面子支持行为,因为邀请具有补偿被邀请者面子和恢复被邀请者之间平衡的功能。一个众所周知的区别是直接邀请和间接邀请。Scale(1975)提出,在日常生活和言语交际中,说话者倾向于以某种方式间接表达自己,这就是间接言语行为现象。Leech(2016)认为,人们往往出于礼貌的需要而选择间接表达自己。邀请人有时会根据具体情况选择间接的方式来表达对被邀请人的尊重。

(二)国内外邀请言语行为的相关研究

1.国外相关研究

根据Bella(2009)所述,邀请受到许多因素的影响,如性别、年龄、教育程度、邻近程度、社会地位和社会关系。本研究从不同的角度回顾了以往的一些研究。Garcia(1999)通过实证研究分析了委内瑞拉男性和女性在邀请和回应邀请的情况下的礼貌策略。参与者更有可能使用团结策略而不是尊重和礼貌策略,以及威胁他们的行动自由和被邀请时对话者的行动自由的策略。此外,Suzuki(2009)通过对本科生使用语篇完成测试提供的结果进行分析,探讨了以英语为母语的人在进行“邀请”言语行为时使用的语用策略。文章还从词汇、语法和语篇三个方面考察了语言策略。Bella(2009)研究了表示邀请和拒绝邀请的希腊语单词及其与礼貌的关系。根据数据的结果,年龄被认为是决定说话人邀请/拒绝的形式和礼貌策略的因素。结果表明,年轻组将邀请言语行为概念化为美化面子行为,且更倾向于积极礼貌策略。相比之下,年长的群体将邀请概念化为威胁面子的行为,因此他们似乎更倾向于消极礼貌策略。

2.国内相关研究

除了介绍邀请的研究外,以下是中国文化背景下邀请言语行为的研究清单。Gu(1990)从文化特征的角度分析了汉语邀请语篇。他认为,中国人的邀请是一种程式化的互动活动,大多数情况下,人们对邀请的回答往往是委婉或反复坚持,而不是简单地说“是”或“不是”。邀请通常采用对话模式:邀请——谢绝——邀请——谢绝——坚持——访问。在普通话中,人们主要是通过三种句法形式或会话练习来实现邀请,即“动词非动词”形式的疑问句、祈使句和包含词项的陈述句。这些语法形式的分布模式与邀请者对成功可能性的期望有系统的关联。在邀请者对特定句法形式的选择和邀请者的回应之间存在一种对称或一致性。邀请不仅可以通过顺序设计来执行,还可以通过顺序管理来执行,或者简单地以邻接对的形式执行,或者以相当扩展的顺序执行。于国栋和吴亚欣(2018)总结了汉语发出邀请时使用的句法形式,然后讨论了句法形式的选择与被邀请者接受邀请的协议或差异之间的关系。根据邀请者选择的会话练习的一致性和结果,讨论了不同类型邀请的顺序发展。

三、研究问题和方法

(一)研究问题

1.中国大学生如何“邀请”他人?

2.以汉语为母语的人在表达邀请时有哪些不同的策略?

3.邀请在性别、社会地位和关系上有什么不同?

(二)研究方法

共有50位(男女人数对半)以中文为母语的人参与了这项研究。参与者的年龄在21岁到23岁之间。他们来自中国不同地区的不同大学。Kasper(2000)指出,研究人员必须使用一种方法(如DCT)来获得足够且浓缩的语言数据,以便对目标言语行为进行深入研究。本研究使用的问卷是话语完成测试,所以笔者参照朱子芳(2007)在邀请言语行为研究中采用的模型,主要目的是调查被试在日常生活中是如何发出邀请的。总共设计了12个场景,内容接近被试的日常生活。参与者被要求写下他们在这些场景中真正会说什么,并描述他们实际会做什么。此外,为了深入了解参与者在进行特定邀请言语行为时的想法,本研究对6名参与者进行了访谈。

四、研究结果分析

Blum-kulka(1989)认为,邀请的言语行为的完成通常要经过三个基本步骤: 第一个是起始行为语:它的作用是吸引听者的注意。一般情况下:称呼语、提醒语、礼貌用语等。接着是辅助行为语:它的功能是在邀请人接下来的邀请行为中起作用。最后是核心行为语:是邀请行为的核心部分,也是邀请者发出邀请请求的部分。之后Susuki(2009)在美国大学生中发现了三种最典型的邀请顺序。第一种就是称呼语之后紧接假设或询问式的邀请核心语。第二种是先说称呼语,然后说假设或询问式的邀请核心语,最后进行对事件描述的辅助行为语。第三种是称呼语在前,假设或询问式的邀请核心语在后,接着是预备性的指令(询问对方的计划或安排)。

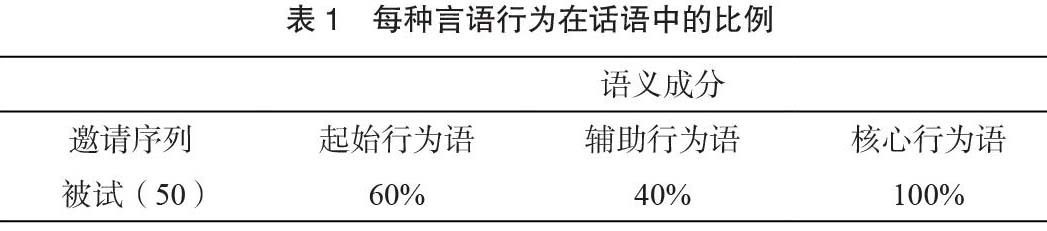

研究问题1是探究汉语是否也有这三个序列。并且从每个部分在邀请话语中出现的频率(见表1),我们可以分析哪一部分是完成汉语邀请行为所必需的。

从表1可以看出,汉语邀请言语行为基本上是通过三个步骤完成的,这三个步骤分别是起始行为语、辅助行为语和核心行为语。这与Suzuki(2009)和wolfson(1989)的研究结果基本一致,说明邀请的顺序是普遍的。但这一结果并不意味着中文邀请演讲行为的完成必须经过每一个步骤。从每个序列在话语中所占的比例可以看出,核心行为语是必要的步骤,而称呼语和则辅助行为语是可能出现也可能不出现的可选部分。特别是邀请提醒语和辅助行为语序列,这与Suzuki ’s (2009)对美国学生的调查结果有明显的差异。在中国学生中,称呼和辅助行为语的频率不像美国学生那么普遍。相反,邀请核心行为语是在称呼语之后直接发出的,核心行为语单独使用的频率相对较高。大多数邀请的言语行为是直接发出的。

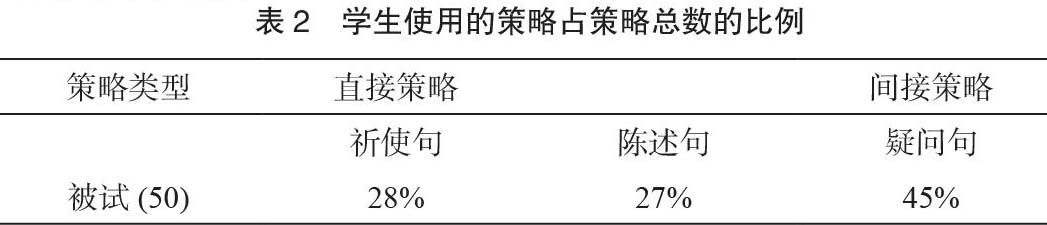

第二个研究问题是研究中国大学生常用的邀请策略有哪些。根据Searle(1979)的间接言语行为理论和会话理论,以及收集的语料库分析,邀请言语行为一般分为直接策略和间接策略两种交际策略。曹钦明(2005)将直接策略总结为说话人直接、明确地表达邀请意图的祈使句或使用施为动词发出邀请的句式。该话语相对正式或谨慎。有时, 我们可以添加祈使语气词 "吧" 或者商议词语"不如)/要不"。例如:“小婶,年初三来我家吃饭吧。”,“要不我们明天去乡下玩?”。可以看出间接策略的典型特征是通过向听者征求意见、询问行动的可能性、获得行动的许可等方式委婉地邀请(如疑问句)。或通过表达自己的感受或意图来显示自己的邀请。这种邀请策略是建立在询问的基础上,充分尊重听者的面子,语气更加温和。句子通常有“行/好吗”、“怎么样”。例如:“这是我们新的奶茶。你想尝尝吗?”,“明天我们一起去吃那家泰国菜,怎么样?”。

从表2可以看出,大多数中国大学生偏向于采用直接策略来实现邀请,这与大多数关于用汉语邀请的策略的调查结果是一致的,说明中国人更喜欢直接的沟通策略(Zou, 2015)。例如,根据姚舜霞和邱天河(2003),中国人在进行邀请时,直接策略占59.7%,所以在汉语语境下的邀请对话中直接策略比间接策略使用得更多。此外,赵琳琳(2007)的研究也得出结论,中国人邀请倾向于使用直接策略。这可能是因为,从中国人的交际和社会文化的影响来看,中国人希望通过语言策略与亲朋好友建立友好和谐的社会关系,从而体现人与人之间的相互信任。因此,更多的人倾向于在邀请中选择直接的策略,特别是在人际交往中,亲密的人越多,他们认为直接的程度越高,更能体现沟通双方之间的友好和亲密关系(Zou, 2015)。

性别差异

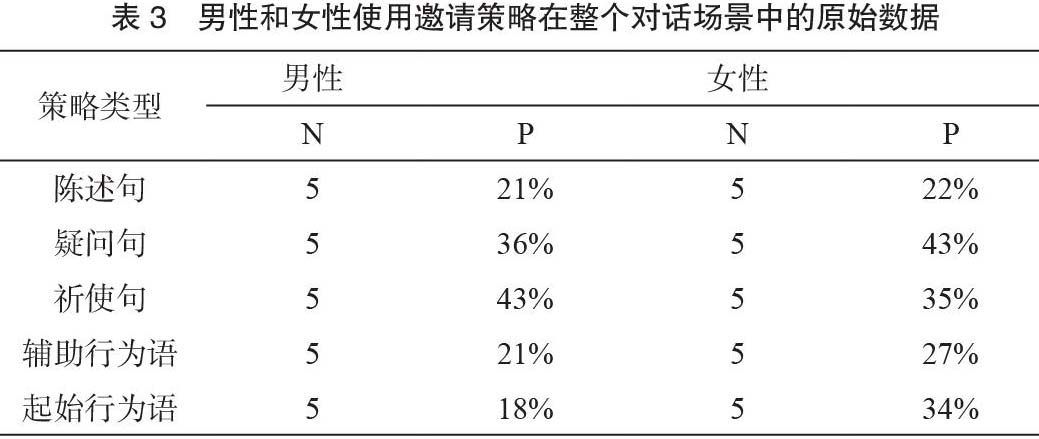

第三个研究问题首先探讨了男性和女性邀请言语行为的差异。在汉语中,邀请主要通过三种句法形式或会话练习来实现,即疑问句、祈使句和陈述句(Yu and Wu, 2018)。同样,根据使用不同句式的频率,分析男女学生不同语篇策略的使用情况。

从表3可以清楚地看出,在整体对话场景中,男性在发出邀请时使用的命令式的策略多于女性,而女性在发出邀请时使用询问式的策略多于男性。此外,在整体情况下,女性比男性更频繁地使用邀请辅助行为语,她们使用更多种类的辅助行为语来促进邀请的成功,她们觉得这让她们不太可能被拒绝,也能更好地维持自己的面子。除了提出主要的邀请请求外,女性更有可能使用一些额外的词来帮助邀请的成功,并期待被邀请者的积极回应。例如,在问卷的场景10中邀请一位同学去看花展,近20名女性参与者用“这会感觉很好”和“看起来很漂亮”等支持性词汇来强调好处。而在场景7中邀请行业权威人士来演讲时,他们几乎总是使用一些恭维的邀请用语,比如“我听说过很多关于你的事”和“你是行业权威”。根据问卷的内容可以发现,女性更注重说明邀请的必要性和合理性,而男性在提出邀请之前会先测试邀请的可行性。当被邀请时,女性比男性使用更多的称呼语,而男性通常不使用称呼语。然而,尽管男性使用称呼语的频率比女性低,但他们使用的称呼语的类型总体上比女性丰富。例如,在场景5中一个朋友被邀请看电影,男性会使用诸如“宝贝儿”,“帅哥”和“美女“等词。在场景9中邀请陌生人去打篮球,男性会使用“伙伴”这样的称呼语。女性的称呼用词比男性稍微含蓄,不那么公开。朱子芳(2007)认为这可能是因为受到女性社会角色和期望的影响,或者女性对社会距离比男性更敏感。由于女性使用称呼语和辅助行为语的频率多于男性,所以女性邀请话语的顺序明显长于男性,话语量也较大。

社会地位

第三个研究问题分析了社会地位与邀请的表达策略之间的关系。

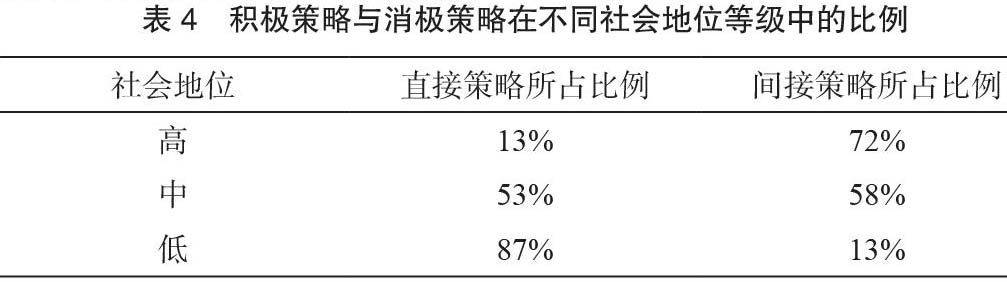

社会地位是一种社会权力,是一种占支配地位的人际权力。它可以表现为职权、权威、专业权威和资历优势等(Zhu, 2007)。本研究主要从三个方面考察社会权力对中国大学生邀请表达策略的影响: 情景4、11、12中讲话者地位高于听话者; 情景1、2、3、7、8中讲话者地位低于听话者。在情况5、6、9、10中,说话者与听者的地位大致相等(称为“平等关系”)。

表4的统计数据显示,在说话者地位低于听者的社会关系中,中国大学生使用间接策略较多,占72%。在说话者的地位高于听者的社会关系中,直接策略的使用比例达到了较高的比例,出乎意料的达到了87%。表4中数据的明显差异说明中国大学生对社会地位比较敏感

此外,礼貌语言的使用最常出现在讲话者的地位低于听话者的社会关系中,这表明中国大学生在邀请社会地位高于自己的人时更注重礼貌和委婉。从以上分析可以看出,权力关系确实对中国大学生邀请表达策略的选择有影响,也反映了中国文化中,年资优势对人际关系的重大影响。

社交距离

第三个研究问题通过对邀请数据的统计,调查了不同人际距离关系下中国大学生邀请策略的选择。10名参与者的问卷是根据Brown和Levinson(1987)的模型制作的。

Brown和Levinson(1987)认为消极礼貌策略是由传统的间接语篇完成的,间接语篇是一种质疑听者行为能力的疑问句结构。条件包含在话语中,如“if you are free”,话语被进一步弱化,使被邀请者感觉自己不是被强加的,从而强化了消极礼貌效应。Brown和Levinson(1987)认为,给出威胁面子行为的理由可以被认为是一种积极的礼貌策略,它是说话者将听者包括在活动中,引导听者看到说话者威胁面子行为的合理性的一种方式。有时,为了让一些被省略的单词被理解,说话者和听者必须假定有共同之处。同时,积极礼貌策略表达了邀请方相信被邀请方认可了邀请方的意愿。这种自以为是、乐观的表达方式证明了积极的礼貌策略是乐观的。

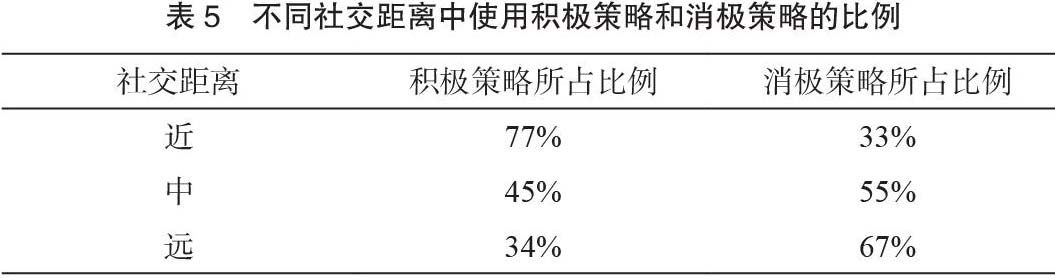

社会距离是指交际双方的亲密程度和距离,即双方的相互熟悉程度,是一种对称关系。本研究将个体间的人际距离分为三个维度: 亲戚和朋友,如情境3、4、5; 一般熟人,如情境1、2、8、10、11、12; 和陌生人,比如情境6、7、 9。从图5的数据可以看出,在社会距离的三个层次上,中国大学生对被邀请者的态度是不同的。在亲友关系中,积极策略占较高的比例(77%),而消极策略的比例相对较低。然而,在一般熟悉和不熟悉的关系中,消极策略是主要策略,比例分别为55%和67%。在brown和levinson的模型中,距离被认为是消极礼貌的基础。如果说话者的语言行为反映了消极的礼貌策略,那么在他们的互动中就会产生距离效应(Bella, 2009)。研究结果表明,关系越亲密的人越少使用消极策略,而倾向于使用积极策略。这与中国汉文化对亲属关系的重视有关。曹钦明(2005)也认为有血缘关系的人不应该像陌生人那样礼貌和谨慎。因此,人们经常使用积极的策略,以免扩大沟通双方的距离,这样一来也不会让人感到陌生。根据Bella(2009)的研究结果,年轻的群体会将邀请解释为被邀请者的面子增强行为,因此他们更倾向于使用积极礼貌策略。相比之下,年长的一组将邀请视为一种威胁面子的行为,似乎更喜欢消极的礼貌策略。本研究中大学生属于较年轻群体,但研究结果表明,并非所有年轻群体都倾向于使用积极礼貌策略,在面对社交关系较远的群体或陌生人时,他们更倾向于使用消极礼貌策略。

五、采访结果分析

从访谈的回答中可以发现,六位受访者,包括男性和女性,都提到了他们的邀请方式和策略会根据邀请的情况和对象来决定。此外,如果受邀者是一个受人尊敬的人物,如老师或领导,也就是说受邀请者的社会地位比自己高。那么他们将会更谨慎谦卑,试图使用一些礼貌的词语以及更委婉的语气让对方感觉舒适。男性和女性都威胁到自己的消极面子,他们的第一偏好明显是保存对话者的积极面子,其次才是自己的积极面子、自己的消极面子和对话者的消极面子。他们的邀请传达的信息是他们喜欢并且赞同对话者,希望被他/她喜欢,甚至不惜牺牲自己和对话者的自由(García, 1999)。相反,他们也提到,当他们邀请同学或同事时,他们会更倾向于使用随意的语言,以此来让彼此感觉很亲近。

有趣的是,受访者在邀请和选择说话方式时考虑了被邀请者的亲和程度和社会地位,而没有考虑被邀请者的性别,这与朱子芳(2007)的研究结果相反。她认为,男性和女性邀请策略的选择受到被邀请者性别的影响。她的研究结果表明,邀请同性比邀请异性更直接了当、更坦率。当被邀请者是异性时,男性和女性都比邀请同性时表现出更多的委婉和礼貌,说明男性和女性都对听者的性别敏感。然而,在本研究访谈中,所有受访者都表示他们不会考虑受邀请者的性别。值得注意的是,其中两人给出了性别平等等理由,认为没有性别差异。这可能也是时代在进步,观念发生改变的原因。

六、结论

综上所述,通过对中国大学生在邀请中所使用的策略进行定量和定性分析,发现:1)汉语邀请基本是通过称呼语、辅助行为语和核心行为语序列三个步骤完成的。2)在发出邀请时,男性比女性更直接,而女性比男性更委婉。3)在社会关系中,讲话者的地位低于听话者,中国大学生经常使用间接策略。在讲话者的地位高于听话者的社会关系中,直接策略的使用频率较高。(4)中国大学生在三个社交距离水平上对被邀请者的态度存在差异。在亲友关系中,积极策略所占比例较高,而消极策略所占比例较低。然而,在一般熟悉和陌生的关系中,消极策略是主要策略。

参考文献:

[1] Austin J L . How to do things with words[J]. Analysis, 1966, 23(Suppl-1):58-64.

[2] Brown P , Levinson S C , Goody E . Universal in Language Usage: Politeness Phenomena[M]. Cambridge University Press, 1978.

[3] Crecersen E . Politeness: Some Universals in Language Usage. PENELOPE BROWN and STEPHEN C. LEVINSON[J]. American Ethnologist, 2010(04).

[4] Bella, Spyridoula. Invitations and politeness in Greek: The age variable[J]. Journal of Politeness Research Language Behaviour Culture, 2009(02).

[5] C García. The three stages of Venezuelan invitations and responses[J]. Multilingua - Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication, 1999(04).

[6] Ghazzoul N . Linguistic and Pragmatic Failure of Arab Learners in Direct Polite Requests and Invitations: A Cross-cultural Study[J]. Theory and Practice in Language Studies, 2019(02).

[7] Gu, Yueguo. Politeness phenomena in modern Chinese[J]. Journal of Pragmatics, 1990(02).

[8] Kasper G . Data collection in pragmatics research[J]. Culturally speaking: Managing rapport through talk across cultures, 2000.

[9] Leech G . Principles of Pragmatics[M]. Routledge , 2016.

[10] Searle J R . Indirect Speech Acts[M]. Speech Acts, 1975.

[11] John S . What is a speech act?. M. Black, ed[J]. Philosophy in America, 1965.

[12] Suzuki T . How do American University Students"Invite" others? : A Corpus-based Study of Linguistic Strategies for the Speech Act of "Invitations"[Z]. OAI, 2009.

[13] Searle J R . Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts[M]. Cambridge: Cambridge University Press ,1979.

[14] Wolfson, N., D’Amico-Reisner, L., & Huber, L. How to arrange for social commitments in American English: The invitation[J]. Sociolinguistics and language acquisition,1983.

[15] 曹钦明. 汉语邀请行为的语用研究[D].暨南大学,2006.

[16] 于国栋,吴亚欣.用普通话邀请:预测邀请成功的可能性[J].语用学杂志,2018.

[17] 姚舜霞,邱天河.浅析英汉请求言语行为策略类型[J].河南科技大学学报,2003.

[18] 赵琳琳.汉语请求的语用研究[D].上海:上海外国语大学,2007.

[19] 朱子芳.汉语“邀请”言语行为的性别差异研究[D].广西师范大学,2007.

作者简介:龚秋羽(1995—),女,回族,四川西昌人,助教,硕士研究生,研究方向:二语习得与英语教学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号