- 收藏

- 加入书签

成渝地区数字经济聚集区高质量发展现状与对策研究

摘要:数字经济作为全球经济发展的引擎之一,在成渝地区具有重要的战略地位。本文深入探讨了成渝地区数字经济产业结构、创新能力、数字基础设施等方面发展现状,分析成渝地区数字经济聚集区存在产业链供应链协同发展程度低,产业结构单一、创新能力不足、数字经济应用落地场景不完善、法规政策不完善等问题。针对以上存在的问题,提出优化产业结构,促进产业升级、加大科技创新投入,以数字创新引领科技创新、推进数字人才培养,打造数字人才高地、加快数字基础设施建设,推广数字技术应用、完善法规政策,保障数字经济健康发展的建议。

关键词:成渝地区;数字经济;经济高质量发展

前言

在新时代背景下,成渝地区作为中国西部经济发展的重要引擎,数字经济在推动经济高质量发展中起到关键作用。为此,地方政府紧密结合成渝地区的实际情况,着重于加强数字基础设施建设,促进数字产业集群发展,吸引和培养高端人才,以及加强国内外开放合作,共同构建开放、共享、协同、高效的数字经济发展新格局。

一、成渝地区数字经济发展现状

成渝地区作为中国西部经济发展的重要引擎,近年来在数字经济方面迅速崛起[]。成渝地区依托其强大的工业基础、完善的基础设施和活跃的创新生态,近年来在数字经济领域取得了显著成就,形成了以电子信息、智能制造、生物医药等为主导的数字经济产业集群,该地区成功吸引了大量高科技企业和人才,形成了以电子信息、智能制造、生物医药等为主导的数字经济产业集群。主要成就主要体现在:

(1)产业规模与增速

成渝地区数字经济的总体规模持续扩大,增速保持在较高水平,对地区GDP的贡献率逐年提升。回顾2020-2023年成渝双城经济圈GDP发展趋势表明:2021年,成渝地区双城经济圈的地区生产总值高达73919.21亿元,占全国总量的6.5%,在西部地区的占比更是达到了30.8%。相较于2020年,其生产总值的增速达到了8.5%,这一增速还比全国水平高出了0.4个百分点。2023年底,成渝双城经济圈的地区生产总值已经突破8.2万亿元人民币大关,其增长态势平稳且持续。这一成就不仅凸显了成渝地区数字经济持续强劲的发展势头,也进一步彰显了其在地区和全国范围内的重要地位[2]。

(2)创新能力

我国数字经济核心产业分经济区有效发明专利情况来看,成渝地区在数字经济核心产业的发明专利方面已经取得了显著地位。近六年来,该地区发明专利的平均增速高达29.2%,2022年同比增速更是攀升至35.9%,呈现出明显的加速增长态势,预示着巨大的发展潜力。与此同时,成渝地区其他城市(区县)在5G、智能终端、跨境电商等数字产业领域也逐步形成了自身特色化的发展竞争力,并与成都、重庆这两大核心城市持续深化联动,共同为成渝地区在新时期塑造“数智”竞争优势提供了重要的支撑和保障[3]。

(3)数字基础设施

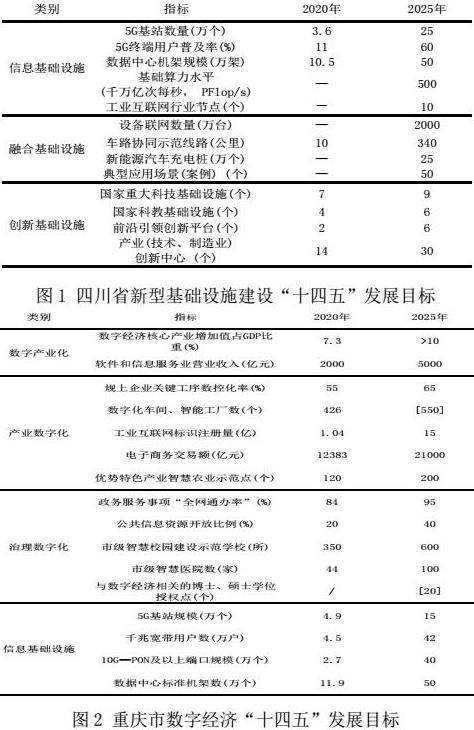

基础网络设施持续优化升级,数据中心、云计算平台建设迅速发展,数字基础设施在成渝地区的迅速完善和持续优化升级为数字经济的发展提供了坚实的基础。由图1和图2可知四川、重庆两地积极相应“十四五”规划,在原有基础之上继续加强建设数字经济建设与资金投入,致力于全面落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》[4]。

二、成渝地区数字经济聚集区高质量发展现状

(1)结构性表现

随着数字经济的快速发展,截至2023年底,成渝地区双城经济圈实现地区生产总值8.2万亿元,成渝地区核心城市虹吸效应不断凸显,不止人口在迅速上升,高新科技企业也在迅速聚集,以成都,重庆为中心向其周围县市的呈现放射状发展趋势,形成两极,加快川渝及西部地区经济发展。

(2)数字基础设施建设与应用落地

成渝地区加快5G和千兆光纤宽带、大型数据中心和超算中心、工业互联网、车联网等方面的建设,以助力数字经济蓬勃发展,并共同推进科技创新中心的建设[5]。在数字基建方面,重庆电信积极推进5G网络建设,尤其是在成渝经济圈的城市中建设了974个重点特殊场景的5G基站,提升了用户的通信体验。同时,电信普遍服务项目也在推进中,第八批项目已在巴南等4个区县建设了80个基站,第九批项目也正在建设中,旨在最终实现打造成渝“五毫秒”城市圈。

(3)政策与法规体系

根据《2023年成渝地区工业互联网一体化发展示范区建设工作要点》的指导,川渝两地正致力于共同培育一批综合型和专业特色型的工业互联网平台,以促进产业数字化转型的深入发展。同时,成渝地区工业互联网一体化公共服务平台的应用推广也得到了进一步强化,该平台将为企业提供便捷、高效的数字化服务,助力企业实现数字化转型[6]。

三、成渝地区推动数字经济高质量发展的问题

(1)成渝地区产业链供应链协同发展程度低,产业结构单一

当前成渝地区产业合作局限于要素合作和项目合作,上下游产品配套和供应链过度专注成渝地区,缺乏产业链优势环节合作;供应链领域成渝合作利用较少,跨区域优势产业链供应链体系尚未有效形成[7]。同时成渝地区产业结构存在重型、高消耗、高碳排比重高,国有比重高、新型产业比重低,民营经济、创新能力还有待提升,产业结构单一,高端数字经济产业和创新能力相对薄弱,需要进一步优化产业结构,加强产业链上下游的协同发展。

(2)数字经济创新能力不足

数字创新能力不同也使各地数字经济发展阶段存在差异,同时截至2022年底,我国数字经济核心产业发明专利授权量为32.5万件,其中七成左右集中在长三角、粤港澳大湾区和京津冀,成渝地区相比占比少[8]。这从侧面反映出成渝地区总体的数字经济创新能力还有较大提升潜力,双城经济圈内的大多数城市数字经济发展路径和举措同质化明显,特色化、个性化不足,城市间数字化协同程度不高。

(3)数字基础设施建设与应用落地面临挑战

成渝地区在新型基础设施竞争力维度,相较于数字经济新模式、新业态更为活跃的长三角与粤港澳大湾区位于“第二梯队”。成渝地区数字经济核心产业的跨区协同发展不高,中小企业依然面临数字化转型动力不足和数字化转型能力不足的困境,数据流通困难、大数据架构体系不统一、平台多、标准多,加大了中小企业数字化场景应用的推广难度。

(4)政策与法规体系不完善

成渝地区与发达城市群相比,在标准制定、联合研发、共同拓展市场、金融创新、服务贸易等领域的合作不足,对高水平产业协同发展造成了一定制约。缺乏创新激励政策,地区间政策不统一,政策实施困难,需要进一步完善数字经济领域的政策和法规体系,特别是在数据安全、隐私保护、跨界监管等方面。

四、数字经济推动成渝地区数字聚集区高质量发展的对策与建议

(1)优化产业结构,促进产业升级

结合成渝地区的基础条件,大力发展重点领域分工协作,共同推进先进制造业与现代服务业深度融合,深化供给侧结构改革,为了加强产业链上下游的协同共进,致力于深化数字经济与实体经济的紧密结合,以此推动传统产业的数字化革新与升级,推动“成渝制造”向更为智能、高效的“成渝智造”转变,从而进一步提升整个区域的经济实力和产业竞争力。

(2)加大科技创新投入,以数字创新引领科技创新

推动成渝地区数字聚集区高质量发展更需要增加对科研机构和高校的支持,鼓励企业加大研发投入,开展核心技术联合攻关,以数字创新打造数字经济创新基地,建立西部数字科技创新中心。

(3)推进数字人才培养,打造数字人才高地

加强成渝两地校企业合作,协同引进数字人才,推进数字人才发展体制机制综合改革试点,促进人才培养链、产业链、创新链的有效衔接,深化产学研融合,探索川渝政府共建、企业高校共同参与的新型“数智”人才培养模式,建立数字经济人才高地。

(4)加快数字基础设施建设,推广数字技术应用

要推动成渝地区数字经济创新发展,要加快布局并推进新型基础设施的建设,将新基建作为驱动新产业、新技术和新业态发展的强大引擎。与此同时,持续投资数字基础设施,如5G网络和大数据中心等,以确保这些关键设施能够快速、高效地建设完成,构建成渝地区数字技术公共服务平台和完善的服务体系,将进一步提升公共服务的水平,满足人民群众日益增长的需求。

(5)完善法规政策,保障数字经济健康发展

健全创新激励政策体系,不断完善多层次、多链条的数字经济制度衔接机制与合作框架体系,强化成渝地区之间的规划对接、政策衔接和功能链接。完善数字经济相关法律法规。

参考文献:

[1]史丹.数字经济条件下产业发展趋势的演变.中国工业经济,2022(11):26-42.[SHID.Evolution of industrial development trend under digital economy.China Industrial Economics,2022(11):26-42.]

[2]杨文举,黄依洁.中国经济高质量发展的路径探索——首届“中国高质量发展西部论坛”学术研讨会综述[J].西部论坛,2021,31(06):111-119.

[3]何玉梅,易大智,陈颖.成渝地区双城经济圈数字经济与经济高质量发展耦合协调度研究[J].科技管理研究,2022,42(15):196-203.

[4]刘以雷.协同共建 突破瓶颈 推动成渝地区数字经济高质量发展[J].经济研究参考,2023,(11):15-18.

[5]高彪,陈娟丽,黄立军.成渝地区双城经济圈数字经济的时空演变及其影响因素[J].绵阳师范学院学报,2023,42(11):114-121.

[6]吴勇军.深化川渝网信协作 推动“数字双圈”建设[J].重庆行政,2023,24(05):4-6.

[7]沈体雁,王茜,肖金成.深入实施区域重大战略促进成渝地区双城经济圈高质量发展——“中国区域经济50人论坛”第24次专题研讨会综述[J].经济研究参考,2023,(11):20-29.

[8]王浩力,向静,黄庆华.成渝地区双城经济圈数字技术应用业时空演化特征及驱动因素[J].世界地理研究,2024,33(03):131-146.

本文系成都融入双循环发展新格局研究中心与四川融入双循环新发展格局研究中心的一般项目的资助(项目编号:SXHY2023002)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号