- 收藏

- 加入书签

加强学生对统编版高中历史教材课前预习方法的培养策略探究

摘要:新高考模式下,高中历史教育更强调培养学生历史思维能力,提升学生掌握历史学习的方法。本课题研究组根据高一起点年级的学情特点,结合课标要求,针对统编版新教材内容的特点,从教学模式、教学能力、教学素养三方面阐述高一历史新课程所面临的教学挑战,从明晰个体差异、优化教材选用、整合教学内容、强化课前预习四方面提出应对策略,加强学生预习方法的培养。

关键词:统编版高中历史教材 课前预习 方法培养策略

一、问题的提出

2018年,广东省正式启动新一轮高考综合改革,新高考改革后,不分文理科,科目设置实行“3+1+2”的组合方式。2019年,教育部明确提出要立足全面发展育人目标,构建包括“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”在内的高考考查内容体系,同时将“引导教学”纳入核心功能,以理顺教考关系,增强“以考促学”的主动意识。2020年,统编版教材在广东省使用,统编版《中外历史纲要》上、下两本教材(2022年7月版本),共十九个单元,51课内容,按照合格性考试的要求,高一年级一个学年两个学期要完成《中外历史纲要》上下两本书的学习。但因为高考选科中,历史方向学生占比较少等原因,大部分学校设置高一年级的历史学科周课时为2节左右,新教材容量大,概括性强,使得高中历史教学面临诸多前所未有的挑战。历史教育担负着推行国家主流意识形态思想、培养民族国家认同、凝聚历史价值观、完善人格品质、提升人生境界的重要任务,更要担起培养学生人文素养、重塑社会道德、涵养家国情怀的重要使命。高中历史教育要着力让学生掌握历史学习的方法,培养历史思维能力,使学生能够在面对,像历史学家一样理性思考。

历史学科的核心素养终点是强调学生学会学习的意识和能力,面对复杂的历史问题和社会问题时候,创造性的运用知识能力和批判性思维去解决问题的能力,以及解决问题过程中的交流、沟通与合作能力。高中历史学科的学习首先要培养学生历史学科的知识与技能,过程与方法上指导学生,那么,如何有效的课前预习就非常重要了。为此,本课题研究组根据高一起点年级的学情特点,结合课标要求,针对统编版新教材内容的特点,从教学模式、教学能力、教学素养三方面阐述高一历史新课程所面临的教学挑战,从明晰个体差异、优化教材选用、整合教学内容、强化课前预习四方面提出应对策略,加强学生预习方法的培养。

二、研究策略的实践

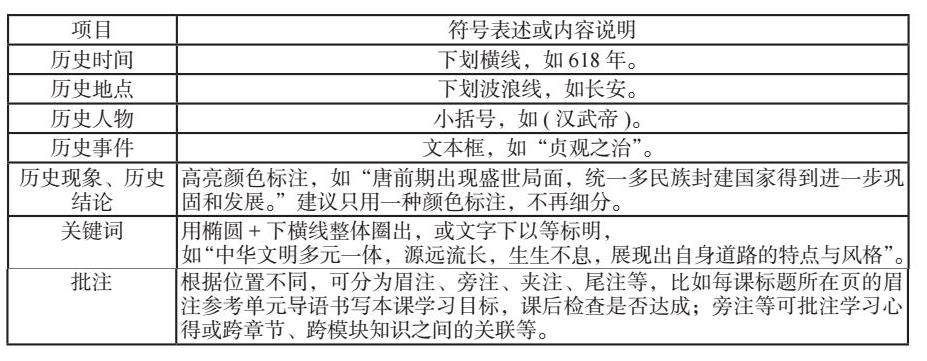

(一)制定统一的预习笔记标记。

(二)制定统一的课前预习笔记序号。

按照教材的单元、课时、子目的大框架,子目为一级序号,上课课件及板书统一。如:

(三)根据学情,制定分层、渐进式计划规范学生课前预习意识与方法

1、基础预习框架: 单元-课-子目-学习聚焦-必备知识点(1-4周)

2、强基预习框架: 单元-课-子目-学习聚焦-必备知识点-思考点-历史纵横-练习(5-10周)

3、优化预习框架: 单元-课-子目-学习聚焦-必备知识点-思考点-历史纵横-练习-纠错-知识框架--个人疑问(11-22周),例如,学生在课前预习《中外历史纲要》(上)第二单元《第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》,提出的个人疑问:为什么课本用“少数民族内迁”而不是“五胡乱华”?

三、成效及反思

笔者通过问卷调查、学生座谈等方式了解到,学生经过高一高二近两年对统编版高中历史教材课前预习方法的培训结合当前历史一轮复习的学习体会,学生从高一第一学期面对新教材容量大、史事繁杂,因为教材被大幅整合,不会记笔记,对教材的熟悉度不高,理解也不到位的问题明显有改善,到能够初步对高中历史教材的逻辑贯通,庞杂的知识做到了自主整合,统一标识的笔记指导,更是让教材知识有了框架,知识表示更明确了。此过程中,我们也让学生参与制定课前预习的任务过程中,实现老师和学生的合作教学。

但是,在实际的课前预习中,老师的指导不到位监督不落实,部分同学偷懒等因素,不预习或者不按照预习方法的指引,这种无效或者低效课前模式使高中历史学习随着内容知识增加变得越来越难适应,最后只能逐渐失去历史学习的兴趣,更不用强调知识点的落实方法与学生认知特点之间的衔接,也就缺乏了开发教材培养学科素养的动力。

【本文依托2022年度广东省教育科学研究课题《新高考改革背景下高中历史课前预习困境与对策研究》(项目批准号:2023YQJK291)研究成果】

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号