- 收藏

- 加入书签

基于机器学习的船舶制造设备故障诊断与预测性维护系统研究

摘要:基于机器学习的船舶制造设备故障诊断与预测性维护系统提升了设备的稳定性和生产效率。系统通过实时数据采集和预处理,利用神经网络和支持向量机等算法,实现了精准的故障识别与趋势预测。针对海事环境中的干扰与腐蚀问题,系统采用了抗干扰设计与传感器优化,保障了监控的稳定性。通过与ERP和物联网平台的融合,实现了智能化管理与高效协作。未来,随着数据积累和模型优化的推进,该系统将进一步增强预测能力,为船舶制造业的智能化管理提供支持

关键词:机器学习、船舶制造、故障诊断、预测性维护、系统优化

引言

船舶制造设备的高效运行对保证生产连续性至关重要。传统的定期维护模式由于忽视设备的实时状态,难以应对突发故障所带来的损失。机器学习技术通过对运行数据的深度分析,能够实现设备的精准监控和异常预警,并自动优化维护计划。针对复杂海事环境的干扰与设备腐蚀问题,系统通过抗干扰设计和多层数据处理机制提升了可靠性。未来的推广需要结合企业信息平台,实现智能化协同管理,为提升生产效率和设备利用率奠定基础。

一、设备故障诊断与预测性维护的核心问题

(一)船舶制造设备故障的常见类型与特点

船舶制造设备在高负荷、长时间运行条件下容易出现多种类型的故障,这些故障大致可以归为机械磨损、电气系统失灵、控制系统异常和传感器数据偏差等方面。机械部件由于持续摩擦和振动,可能导致零部件老化、松动或断裂。电气系统中的电机、线路和开关元件经常在高电压或频繁启动停止中发生过载、短路或接触不良。与此复杂的控制系统也容易因为算法误差或通讯延迟出现逻辑紊乱,影响整体设备的协调性。在船舶制造环境中,传感器的数据异常是普遍问题,一旦检测不及时,将导致运行状态偏差加剧。这些故障类型多样且相互影响,给设备的安全性和生产效率带来显著挑战。

(二)传统维护模式存在的局限性

传统的维护模式多依赖于预定时间表和人工巡检,以预防性维修和应急维修为主。这种方法虽然在一定程度上降低了突发性故障的风险,但其局限性日益凸显。预定维护通常基于固定时间间隔,忽视了设备的实际使用状态和负载情况,导致部分设备在未出现故障时过早维修,增加了不必要的成本。而人工巡检容易受到人为判断失误的影响,特别是在复杂的船舶制造环境中,巡检人员难以全面掌握设备的实时状态。当设备处于高强度工作期时,依赖人工巡检无法及时发现潜在问题,极易引发突发性停机事故【1】。

(三)机器学习技术在故障诊断中的应用潜力

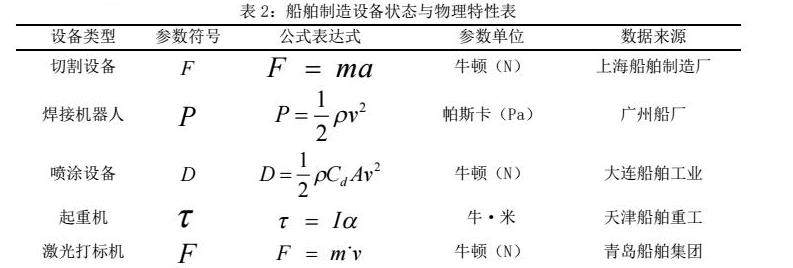

机器学习技术在设备故障诊断中的应用为优化维护提供了新的路径。基于机器学习的模型能够利用大量历史数据和实时数据,建立设备运行状态与故障模式之间的复杂关联,并实现早期预警。通过自适应算法,系统可以不断优化预测模型,提高故障检测的准确率与预测精度。多种算法的组合应用,如深度学习、决策树和支持向量机,可应对不同类型的故障特征,实现对异常情况的全面感知。与传统模式相比,机器学习能在毫秒级时间内处理庞大的数据集,迅速识别设备运行中的细微变化,防止故障扩散。机器学习还支持动态优化维护计划,根据设备的实际运行状态调整维护策略,减少不必要的停机时间,提高系统的连续运行能力和生产效率。

二、基于机器学习的系统设计与实施步骤

(一)数据采集与预处理方法

采集的关键数据包括温度、振动频率、电流电压、压力等多种传感器反馈信号,以及生产流程中的设备运行时间与负载状态。针对多源数据的特性,采用边缘计算和集中式数据库结合的方式,有助于提升采集效率并减少数据传输延迟。在预处理阶段,需通过去噪、插值和归一化等操作确保数据的完整性和一致性。异常值检测也非常关键,避免数据噪声影响模型训练效果。基于采集的数据进行特征工程提取,可进一步挖掘对设备故障预测具有高度相关性的特征变量,增强系统的诊断精度。

(二)模型选择与优化策略

模型的选择是系统设计中的关键环节,不同算法各具优势,需根据设备的特点与故障模式进行匹配。神经网络在处理复杂非线性关系时表现优异,适用于分析多维度传感器数据。支持向量机在小样本、高维度数据环境中表现出色,能够有效区分正常状态与故障状态。决策树算法的可解释性较强,适合在需要快速决策的场景中应用。在模型优化过程中,可结合交叉验证与超参数调优,避免过拟合或欠拟合的情况发生【2】。模型的在线更新机制也十分重要,通过不断引入新数据进行增量训练,可提升模型的适应性,使其在长期运行中始终保持高水平的预测能力。

(三)系统部署与实时监控机制

系统的部署需在满足数据处理速度的前提下,保证运行的稳定性与安全性。在实际应用中,常采用本地服务器与云端平台结合的方式,确保数据存储与计算能力的平衡。实时监控模块对设备的关键指标进行持续跟踪,一旦检测到异常趋势,系统会立即发出预警,并触发维护流程的自动化执行。人机界面设计需直观易用,便于操作人员迅速了解设备状态,并根据系统建议采取相应措施。数据传输过程中需采用多层加密和访问控制,确保系统在网络环境中的信息安全。

三、案例分析:船舶制造关键设备的应用效果

(一)案例背景与数据来源说明

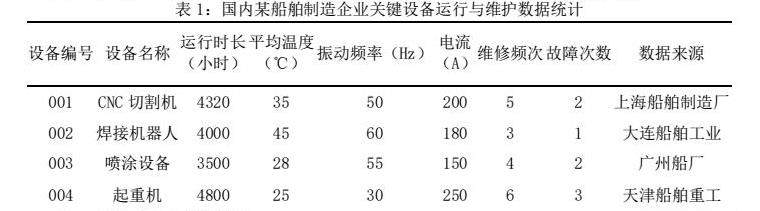

船舶制造设备在运行过程中需要承受高强度作业,并面对海洋环境中的高湿度和盐雾腐蚀,因此设备的故障频发率较高。某船厂的切割设备和焊接机器人在频繁使用过程中出现了多次停机,影响了生产计划的连续性。为提升设备的稳定性和减少非计划性维护,该船厂决定引入基于机器学习的预测性维护系统。数据来源包括设备运行日志、传感器实时采集的温度和振动数据,以及维护记录中的故障类型和频次。这些多维数据为建立和训练预测模型提供了关键支撑,并确保系统的诊断和预测更符合实际工况需求。

(二)故障检测的过程与预测结果

故障检测基于多层级的数据监控系统,将采集到的设备数据通过边缘计算节点进行初步分析,并上传至云端系统进行进一步的诊断。模型通过历史数据训练完成后,可对实时数据中的异常变化进行识别。在系统运行中,一旦设备的温度或振动频率超出正常范围,模型会触发警报,并生成维护建议。在此过程中,模型不断优化识别规则,确保故障检测的准确性和时效性【3】。经过数月的应用,系统在焊接机器人和切割设备的监测中取得了良好效果,大幅减少了因设备故障导致的停机时间。

(三)系统应用后的经济与安全效益评估

系统的应用显著提升了设备的使用效率和安全性能,减少了非计划停机时间。某大型船舶制造企业在切割设备和焊接机器人中引入该系统后,年度停机时间减少了120小时,直接节省了高昂的维修成本。设备运行数据的智能化分析,使维护计划得以精确执行,避免了过度维修的浪费。

四、挑战分析与未来改进方向

(一)复杂海事环境对系统稳定性的影响

船舶制造设备长期运行在高湿度和盐雾环境中,极易引发传感器数据失真和设备腐蚀,加剧系统监测的难度。某沿海船厂的焊接机器人在使用过程中,多次出现控制信号延迟的情况,影响了系统的精准性。由于海事环境中的电磁干扰问题频繁发生,数据传输的稳定性受到威胁,导致预测模型的实时性下降。设备温度波动剧烈,增加了误报率。为提升系统稳定性,项目组采用了多层过滤算法和抗干扰电路设计,并对传感器进行了耐腐蚀处理,使其在极端环境中仍能保持良好的工作状态。

(二)数据质量与模型优化的技术挑战

在实际应用中,数据质量直接决定了模型的表现。某船厂的切割设备与焊接机器人在传感器损坏时采集到了大量无效数据,导致预测模型的误差加大。高质量的数据需要完整、连续且准确,但在长时间采集过程中常出现数据缺失与偏差现象。针对这些问题,技术团队开发了自动补全算法和异常值过滤程序,以保障数据的稳定性【4】。在模型优化过程中,采用了交叉验证技术和动态学习算法,使模型能够快速适应设备运行状态的变化,并持续提升诊断的精准度。

(三)未来在大规模制造企业中的推广思路

大规模制造企业的设备种类繁多,运行状态各异,推广基于机器学习的预测性维护系统需要定制化方案。在实际推广过程中,某国内大型船舶制造集团采用了分阶段部署策略,先在高负荷设备上进行试点,并通过模型训练不断积累数据和经验。在取得初步成效后,再逐步将系统拓展至更多生产环节。通过与ERP系统和物联网平台的融合,实现了维护信息的集成化管理和跨部门协同作业,有效提升了生产的整体效率。

结语

基于机器学习的船舶制造设备故障诊断与预测性维护系统展现了提升设备稳定性和优化维护效率的巨大潜力。通过高效的数据采集和预处理,结合神经网络、支持向量机等多种算法,系统实现了对设备故障的精准识别与趋势预测。在复杂的海事环境中,通过改进传感器性能和抗干扰技术,确保了系统的可靠运行。模型优化过程中引入了动态学习和实时数据更新,使其具备良好的适应性与扩展性。大规模制造企业的推广需分阶段进行,并与企业信息管理平台深度融合,以实现协同高效的智能化生产。未来,随着数据积累与算法的进一步完善,系统的预测能力将不断增强,为船舶制造行业的数字化转型和生产模式创新提供重要支撑。

参考文献:

[1]丁春雷,胡昊.基于机器学习的船舶自动化采购技术的研究[J].水上安全,2024,(07):10-12.

[2]洪祥,房淑华,王学永.基于机器学习算法的船舶电气故障分类与诊断方法[J].舰船科学技术,2023,45(15):143-146.

[3]康凯航.基于机器学习的船舶轨迹聚类分析及异常检测[D].大连海事大学,2023.

[4]季鑫.基于机器学习的船舶风险评估模型研究[D].浙江海洋大学,2023.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号