- 收藏

- 加入书签

纳米-纤维改性赤泥基地聚物混凝土力学性能研究

摘要:为响应国家号召,提升固废资源利用率,文章用赤泥、矿渣为胶凝原材料制备了赤泥基地聚物混凝土。在此基础上分别研究了纳米二氧化硅和钢纤维单独以及复合对赤泥基地聚物混凝土力学性能的影响。结果表明,适量的纳米二氧化硅和钢纤维复合可以显著改善赤泥基地聚物混凝土的力学性能。研究结果可以为赤泥基地聚物混凝土的应用推广提供依据。

关键词:地聚物混凝土;纳米二氧化硅;钢纤维;力学性能

1 绪论

随着建筑业的蓬勃发展,我国对混凝土的需求量逐年增长[1]。然而作为混凝土中重要组分的普通波特兰水泥,其生产过程不仅会消耗大量能源和不可再生资源,还会排放大量二氧化碳[2]。这已经引发了全球的关注。因此,探索与研发绿色环保的建筑材料已成为当务之急。

赤泥作为铝土矿提取氧化铝后产生的一种工业固体废物,年产量巨大。目前全球年新增赤泥量近2亿吨,但其绿色利用率却不足10%[3]。累积的赤泥通常通过筑坝堆存进行处理,长此以往将会引发一系列环境、安全问题。

近年来,地质聚合物混凝土的制备被视为生产环保混凝土的一种有效途径。地质聚合物由于不含熟料是一种低碳胶凝材料,用地质聚合物替代普通波特兰能够减少生产过程中的二氧化碳排放和能源消耗。同时,地质聚合物原材料来源广泛,通常利用工业废物和副产品,具有良好的资源-经济-环境效益。赤泥也因其高碱性和高Al2O3、SiO2含量成为制备地质聚合物的理想原料[4]。但大部分试验结果表明,赤泥基地聚合物混凝土的强度低于普通混凝土,且随着赤泥掺量的增加,强度降低[5, 6]。

现有研究表明,在地聚物混凝土中掺入纳米材料和纤维材料是提高力学性能的有效方法[7, 8]。然而目前却鲜有关于纳米-纤维复合对地聚物混凝土性能影响的研究,对赤泥基地聚物混凝土性能影响的研究几乎没有。因此,研究纳米-纤维复合对赤泥基地聚物混凝土性能的影响有重要意义。

基于此,本文研究了纳米二氧化硅和钢纤维对赤泥基地聚物混凝土力学性能的影响。以赤泥为主要胶凝原材料,辅以矿渣配制赤泥基地聚物混凝土。进行抗压强度、抗折强度和劈裂抗拉强度测试,探讨了纳米二氧化硅和钢纤维单独以及复合对混凝土力学性能的影响。

2 原材料和试验方法

2.1 原材料

胶凝原材料:选用赤泥和矿渣作为赤泥基地聚物混凝土的胶凝原材料。

碱性活化剂:钠水玻璃和氢氧化钠混合的复合碱激发剂。钠水玻璃外观为半透明粘稠液体,初始模量为3.2。氢氧化钠外观为片状固体,纯度98.9%。

骨料:粗骨料为市售连续级配卵石,粗石粒径在10-20mm之间,细石粒径在5-10mm之间,两者按6比4的比例混合添加。细骨料为市售天然河砂。表观密度2600kg/m3,容重1550kg/m3,细度模数2.60,含水率2.3%。

改性材料:钢纤维外观呈剪切波浪形,表面带有一定的粗糙度,性能稳定,外观干燥洁净。纳米二氧化硅由泰鹏金属材料公司生产,外观为白色粉末。

2.2 试样的制备

2.2.1 配合比设计

根据初步正交试验,确定赤泥、矿渣的质量比为3:1。骨胶比、水胶比、砂率分别为3.5、0.4、0.35。水玻璃模数为1.2,氢氧化钠溶液浓度为10M。据此配置出的赤泥基地聚物混凝土试件为基准组,在此基础上以纳米二氧化硅(0.4,0.8,1.2,1.6,2.0wt%)、钢纤维(0.25,0.5,0.75,1.0,1.25vol%)掺量为变量,设计配合比进行试验。

2.2.2 试验方法

根据中华人民共和国国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2019),用微机控制压力试验机(WHY-2000)进行立方体(100×100×100mm)抗压强度测试。用微机控制电子万能实验机(YA-300)进行立方体(100×100×100mm)劈裂抗拉强度测试。用微机液压压力试验机(CSS-44300)采用四点弯曲实验(100×100×400mm)进行抗折强度测试。当试样破坏时,记录实验数据。试样的力学性能测试结果取三次测量的平均值。

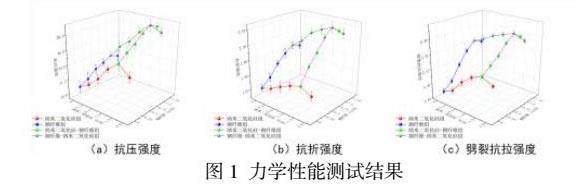

3 力学性能测试结果

3.1 抗压强度

赤泥基地聚物混凝土28d的抗压强度测试结果如图1(a)所示。如图中红色曲线所示,与基准组相比,纳米二氧化硅组的抗压强度随纳米二氧化硅掺量的增加呈先上升后下降的趋势,在1.6wt%时取得最大值(35.82MPa),提升率为20.16%。纳米二氧化硅组抗压强度增加的原因在于具有高比表面积的纳米二氧化硅能够在基质中提供成核位点,促进额外水化产物的形成。然而当掺量超高1.6wt%后观察到抗压强度降低,这是因为过量纳米二氧化硅会在基质中团聚,导致成核位点数量减少。如图中蓝色曲线所示,与基准组相比,钢纤维组的抗压强度随钢纤维掺量的增加同样呈先上升后下降的趋势,在1.0vol%时取得最大值(32.94MPa),提升率为10.5%。钢纤维组抗压强度增加的原因在于钢纤维在荷载作用过程中能够限制微裂纹的扩展。然而当掺量超高1.0vol%后观察到抗压强度降低,这与钢纤维在基质中团聚导致对微裂纹扩展的抑制作用削弱有关。

进一步观察纳米二氧化硅和钢纤维的复合作用。对比纳米二氧化硅-钢纤维组和钢纤维-纳米二氧化硅组发现,钢纤维-纳米二氧化硅组对钢纤维组的强度改善效果优于纳米二氧化硅-钢纤维组对纳米二氧化硅组的强度改善效果,这表明纳米二氧化硅对抗压强度的改善作用较钢纤维更显著。此外,发现在赤泥基地聚物混凝土中复合掺入适量纳米二氧化硅和钢纤维可以获得更高的抗压强度。

3.2 抗折强度

赤泥基地聚物混凝土28d的抗折强度测试结果如图1(b)所示。如图中红色曲线表明,与基准组相比,纳米二氧化硅组的抗折强度随纳米二氧化硅掺量的增加呈先上升后下降的趋势,在1.6wt%时取得最大值(1.83MPa),提升率为12.93%。纳米二氧化硅组抗折强度增加的原因在于具有火山灰的NS能够促进地质聚合反应发生,提高地质聚合反应程度。然而当掺量超高1.6wt%后观察到抗折强度降低,这与过量纳米二氧化硅团聚导致在基质中形成薄弱区域有关。如图中蓝色曲线所示,与基准组相比,钢纤维组的抗折强度随钢纤维掺量的增加同样呈先上升后下降的趋势,在1.0vol%时取得最大值(2.35MPa),提升率为24.07%。钢纤维组抗折强度增加的原因在于钢纤维在脱粘和拔出过程中会消耗能量,从而起到改善基体延性的作用。然而当掺量超高1.0vol%后观察到抗折强度降低,这与钢纤维在基质中团聚降低基质的密实度有关。

进一步观察纳米二氧化硅和钢纤维的复合作用。对比纳米二氧化硅-钢纤维组和钢纤维-纳米二氧化硅组发现,纳米二氧化硅-钢纤维组对纳米二氧化硅组的强度改善效果优于钢纤维-纳米二氧化硅组对钢纤维组的强度改善效果,这表明钢纤维对抗折强度的改善作用比纳米二氧化硅更显著,这与抗压强度的测试结果存在差异。此外,同样发现在赤泥基地聚物混凝土中复合掺入纳米二氧化硅和钢纤维对抗折强度的发展有利。

3.3 劈裂抗拉强度

赤泥基地聚物混凝土28d的劈裂抗拉强度测试结果如图1(c)所示。如图中红色曲线所示,与基准组相比,纳米二氧化硅组的劈裂抗拉强度随纳米二氧化硅掺量的增加呈先上升后下降的趋势,在1.6wt%时取得最大值(5.36MPa),提升率为31.71%。纳米二氧化硅组劈裂抗拉强度增加的原因在于纳米二氧化硅可以填充基质中的纳米孔,增强基质的致密性。然而当掺量超高1.6wt%后观察到劈裂抗拉强度降低,这与过量纳米二氧化硅团聚导致基质微观结构劣化有关。如图中蓝色曲线所示,与基准组相比,钢纤维组的劈裂抗拉强度随钢纤维掺量的增加同样呈先上升后下降的趋势,在1.0vol%时取得最大值(5.82MPa),提升率为42.97%。钢纤维组劈裂抗拉强度增加的原因在于钢纤维能够发挥桥接效应,抑制荷载作用下裂纹的扩展。然而当掺量超高1.0vol%后观察到劈裂抗拉强度降低,这与钢纤维在基质中团聚导致桥接效应减弱有关。

进一步观察纳米二氧化硅和钢纤维的复合作用。对比纳米二氧化硅-钢纤维组和钢纤维-纳米二氧化硅组发现,纳米二氧化硅-钢纤维组对纳米二氧化硅组的强度改善效优于钢纤维-纳米二氧化硅组对钢纤维组的强度改善效果,这表明钢纤维对劈裂抗拉强度的改善作用比纳米二氧化硅更显著。此外,试验结果同样表明在赤泥基地聚物混凝土中复合掺入纳米二氧化硅和钢纤维能够显著改善试样的劈裂抗拉强度。

4 结论

1.纳米二氧化硅和钢纤维都能够改善赤泥基地聚物混凝土的力学性能,但两者复合对性能的改善最明显。

2.纳米二氧化硅提高混凝土抗压强度的作用比钢纤维更明显,而钢纤维提高混凝土抗折强度和劈裂抗拉强度的作用明显优于纳米二氧化硅。

3.在赤泥基地聚物混凝土中,无论是纳米二氧化硅还是钢纤维都存在最佳掺量,当超过这一掺量,试样的力学性能会因为改性材料团聚而劣化。

参考文献

[1] 张震洋,张璐,伊海赫,等. 基于响应面法的地聚物混凝土力学性能试验研究[J]. 硅酸盐通报. 2024, 43(09): 3192-3202.

[2] 杨楠,李艳霞,赵盟,等. 水泥熟料生产企业CO2直接排放核算模型的建立[J]. 气候变化研究进展. 2021, 17(01): 79-87.

[3] 张博. 2023赤泥绿色利用国际论坛在郑州召开[J]. 中国有色金属. 2023(24): 10-11.

[4] 陈蛟龙,刘伟,石存兰,等. 赤泥综合利用技术现状及发展建议[J]. 居业. 2022(04): 26-28.

[5] 赵钢. 赤泥掺量对粉煤灰加气混凝土性能的影响[J]. 当代化工. 2022, 51(06): 1273-1277.

[6] 刘灿,程想,彭定东,等. 赤泥基混凝土性能及影响因素试验研究[J]. 非金属矿. 2021, 44(03): 103-106.

[7] 公晋芳,任永祥. 纤维-地聚物混凝土力学性能及耐久性能研究[J]. 兰州理工大学学报. 2024, 50(02): 24-30.

[8] 魏铭,张长森,王旭,等. 微纳米材料改性地质聚合物的研究进展[J]. 材料导报. 2023, 37(04): 254-263.

作者简介:余昊龙(2000-),男,汉族,四川成都人,硕士在读,研究方向为土木工程新材料。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号