- 收藏

- 加入书签

基于语料库的诗歌意象翻译研究

——以汪榕培英译《诗经》为例

摘要:《诗经》作为中国最早的一部诗歌总集,代表着中国古典文化的精华,对后世诗歌创作起奠基作用。而意象作为诗人在诗歌中感情的寄托,更是在诗歌中起到了帮助诗人表达感情的作用,使读者可以更好理解诗人的主观感受,因此意象翻译相关研究数不胜数,但多数相关研究都停留在微观、主观层面。本篇文章将语料库作为研究方法,全方面且客观地对汪榕培英译《诗经》中意象翻译方法进行研究,希望可以对将来的诗歌英译做出贡献。

关键词:语料库;《诗经》英译;意象

吴战垒(1991:21)认为感情以及想法都是抽象且不具体的存在,而意象作为一种具体的存在,目的是帮助诗人进行情感的表达,可以使得读者更好的理解诗人感情,感同身受,因此对诗歌中意象的翻译也就困难重重,但对其研究也变得尤为重要。本文将对汪榕培英译《诗经》作为研究对象,将其中涉及的意象作为内容建立语料库,并对意象的翻译方法进行研究并归类,找出汪榕培意象英译的方法,希望对将来的诗歌翻译做出一些贡献。

一、意象的分类

吴战磊(1991:21)认为情感和感觉通常是抽象和无形的,因此意象作为具体的符号或图像存在,以帮助作者表达他们的情感,从而使读者能够感同身受,意象可以进一步定义被为主观情绪和客观对象之间一种相互作用,既包括通过客观对象传递的主观情绪,也包括作为表达主观情绪的一种客观符号(张保红,2005:52)。

在前人研究的基础上,诗歌中的意象可以进一步分类。张保红(2005)认为意象可以分为三个不同的类别和层次:单个意象、组合意象和系统意象,通过一些意象的交互,可以实现某种特殊的美学价值。另一种分类方法是从广义或狭义上区分图像(张保红,1994). 前者在诗歌的层面,后者在词汇的层面。王晓惠(2021:165)认为意象具有普遍象征意义和国家象征意义。为了更好地操作,本文主要关注单个意象,并将其分为普遍象征意义和国家象征意义。

下面的一些示例将更好地说明两种不同类型的意象:

意象如:草、雨雪、天、铃、石、月等都具有普遍的象征意义,因为这些图像既存在于古代中国,也存在于现代西方世界。另外一种意象洛、玉瓒、庭燎、履,这些是中国古代特有的,不是西方世界所能理解的存在,这就是具有国家象征意义。

二、语料库建立

在观察汪榕培翻译意象时所采用的翻译方法时,本文发现6种不同的翻译方法,将在以下部分逐一解释,并用饼状图表示每种翻译方法使用频率,据此得出在翻译意象时如何选择翻译方法的结论:

(1)直译:字对字,词对词逐个翻译的翻译方式:

柳(the willow)铃(the bell)、牧马(Stalwart horses)等。

(2)简译:只翻译原文部分内容:

终风(the wind)、庭燎(the torches)、硕鼠(the voles)、匪风(the wind)等。其中粗体部分是被翻译的部分,可以看出目标文本中只翻译了源文本的一部分。

(3)增译:在翻译时添加原文中没有的内容作为补充说明:

蘩(wormwood leaves)、甘棠(the birch leave pear)、飧(millet fresh and good)等。破斧表格中粗体部分是源文本中没有的部分,可以看出目标文本进行了增译。

(4)音译:根据原文发音的方式翻译:

梁山(Mount Liang)、宛丘(Wanqiu Hill)等。

(5)转译:改变源文本中意象的意思:

墓门(the city gate)、玉瓒(the handle jade)等。

(6)意译:翻译出意象背后内涵意思:

缁衣(the black robe)、凯风(the Southern breeze)等。

从表中例子中可以看出,目标文本在对应源文本中并不表达完全相同的意思。例1的原意为“黑色的衣服”,但在这首诗中,此衣服指僧侣所穿衣服。在中国古代,僧侣通常穿着黑色衣服,而这种衣服不是任意一件黑色的衣服,而是像长袍一样的特殊衣服。因此,为了传达源文本中的准确含义,汪榕培将“衣服”改为“长袍”。

例2源文本中意为“夏天的风”,但在这首诗中,这种风有助于植物生长,所以它不是强风而是微风,微风通常来自中国的南部。因此,翻译为“南风”也有助于读者准确地理解这是一种什么样的风。

三、结论

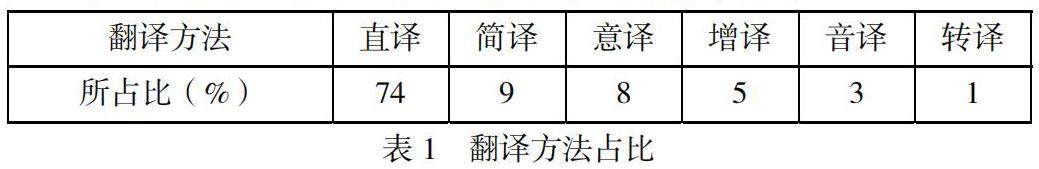

经过统计后,汪榕培在翻译意象时所使用的翻译方法占比如图1:

从表1数据不难看出,汪榕培在翻译意象时,使用最多的翻译手段为直译,遇到国家象征意义或通过直译不能将诗人所表达感情清晰翻译出时会选择意译的翻译手段。

究其原因离不开汪榕培的翻译理念“传神达意”。“传神达意”要求翻译时,在不影响读者理解的前提下尽量选择忠于原文,这样可以尽量还原原诗的韵味;而在直译不能保证原诗意义传递时,选择意译的翻译手段,将意象背后的含义翻译出来,不会造成读者的理解问题,充分向读者传达原诗的感情。

参考文献:

[1]汪榕培,任秀桦:《诗经(中英文版)》[M]. 辽阳:辽宁教育出版社,1995.

[2]汪榕培. 传神达意译《诗经》[J]. 外语与外语教学,1994(4):11-15.

[3]汪榕培. 中国典籍英译的几点认识[EB/OL]. 汪榕培学术研究,2013.

[4]吴战垒. 中国诗学[M]. 北京:人民出版社,1991.

[5]张保红. 汉诗英译中的意象再现[J]. 外国语:上海外国语大学学报,1994(2):22-26.

[6]王晓惠. 基于“本源概念”的古诗英译意象重构技巧[J]. 广西社会科学,2012(4):164-167.

作者简介:舒成昱,1997.4,女,汉,山西省大同市,在读硕士研究生,大连大学,研究方向:典籍英译。

(作者单位:大连大学)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号