- 收藏

- 加入书签

人工智能与虚拟现实技术在殡葬行业中的应用研究

本文系 2022 年度兰州市科技局科技计划项目老龄化社会下人工智能+虚拟现实技术对传统殡葬行业发展机遇的研究(课题编号:2022-ZD-114)的研究成果

摘要:随着中国人口结构的变化,老年人口的数量持续增加,中国人口老龄化的不可逆已经成为国家发展过程中不可疏忽的一项重要因素,加之目前互联网、大数据、人工智能、虚拟现实技术等现代技术的迅猛,以上二者为传统殡葬行业的转型和殡葬服务智能化、科技化推广提供了重要推动力。基于此,本文首先人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务中应用的意义,分析了人工智能技术在殡葬行业中应用的现状及问题。其次提出人工智能技术在殡葬行业中的应用中可能会面临的问题及给出对应策略,以期能够在一定程度上为殡葬行业提供新思路,推动智慧殡葬产业的发展。

关键词:人工智能技术;虚拟现实技术;殡葬服务;殡葬行业;应用研究;

前言:随着中国人口结构的变化,老年人口的数量持续增加,加之在此背景下,殡葬服务需求的多样性、特殊需求的普遍性以及殡葬行业服务覆盖面的狭窄和有限性等问题越来越受到社会的关注。当前,人类正处于科学技术飞速发展的新时代,如何在传统殡葬行业中应用人工智能和虚拟现实技术,已成为一个热门话题,因此,有必要将人工智能和虚拟现实技术融入到殡葬行业的服务中,积极促进我国殡葬服务体系的现代化、智能化不断完善。

一、人工智能技术的内涵

人工智能和虚拟现实技术是融合极具挑战性的多学科应用集成。随着信息科技的持续进步与重大突破,人工智能实现从模仿人脑到自主学习,从简单的数据计算到大数据处理,不断提高自身工作效率进而替代人工劳动。虚拟现实技术是一种通过计算机生成的仿真环境,使用户可以与其交互并感受到身临其境的感觉。它利用头戴式显示器、手柄、传感器等设备,创造出一个虚拟的三维空间,让用户可以在其中进行交互、探索和体验。虚拟现实技术广泛应用于游戏、娱乐、教育、医疗、工业等领域,为用户提供了更加丰富、沉浸式的体验。由于人工智能在收集大量的传统数据时具有信息处理、快速决策和执行控制等功能,虚拟现实在利用人工智能提供的大量数据利用计算机技术通过算法模型对数据进行深入研究将数据虚拟可视化。将人工智能+虚拟现实双重技术应用于殡葬行业当中,其实质是与传统殡葬服务模式进行深度融合,创建一个新的服务系统,该系统以人工智能为核心,以虚拟现实技术为呈现终端,辅以外部服务资源,采用5G通信技术,为殡葬行业提供更加优质快捷、人性化的服务。

二、传统殡葬服务十步骤

(一)临终服务

当亲⼈离世后,⾸先为亲⼈办理死亡证明、注销户⼝、丧葬费补贴、备丧事宜(寿⾐、⾻灰盒、随葬品)等各项临终事宜的办理。

(二)殡仪服务

在上述⼀切⼿续办理完成后,联系殡仪馆,选择不同规格、级别的灵车、告别厅、⽕化炉等。殡仪馆会与办理⼈签订殡仪服务协议,并列出各项殡仪服务内容及服务细节,⼤家根据⾃⾝的经济情况和离世亲⼈的要求选择。

(三)入殓服务

离世亲⼈回到家⾥(在医院去世),净⾝后穿上寿⾐,平躺在客厅正中,随葬品应在其⾝旁,亲⼈站例两旁,最后端详其容貌。

(四)遗体运送服务

按约定的日期及时间殡仪馆会派车来,家属协助⼯作⼈员对遗体进行搬运及整理。

(五)灵堂布置服务

灵堂布置根据家属要求及前期策划,为逝者制作专属遗像、灵位牌。同时准备灵堂布置⽤品及居丧期间所需物品。⼯作⼈员根据居室空间⼤⼩,策划灵堂规格和样式,并进行现场布置。殡仪服务专员全程指导居丧期间家属居丧事宜。

(六)告别仪式服务

告别厅布置⼯作⼈员提前为逝者预订好告别厅、⽕化炉等相关事宜,并告诉家属举行告别仪式日期及时程表。由⼀条龙服务⼈员提前布置好告别厅及厅内鲜花、花圈、横幅、灯光⾳响等相关物品的摆放,布置完毕与家属做最后确认

(七)遗体保全服务

化妆⼊殓化妆⼊殓前,由专业⼈员提前把逝者遗体从冷藏柜中请出进行解冻,然后由专业整容化妆师为逝者化妆整容并整理着装,最后由专业⼈⼠将逝者⼤殓⼊棺。

(八)遗体告别服务

协助家属办理遗体认领,运送逝者遗体至告别厅。遗体告别现场由殡仪服务专员进行全程指导。请司仪或引导员主持告别仪式,引导亲朋行告别礼。如果家属需要录像摄影,将提供专业摄影摄像⼈员,为葬礼留下珍贵的记录。

(九)火化服务

殡仪服务专员陪同家属至⽕化间,在⼯作⼈员的指导下,家属在⽕化间向逝者行告别礼,然后送灵柩⼊⽕化炉。逝者进⼊⽕化炉后,由殡仪服务专员引导家属到焚烧区焚烧花圈、⾐物等,协助家属参与捡⾻⼊盒仪式。等殡仪馆⼯作⼈员验⾻、装盒、封装后交由家属确认领回。

(十)下葬服务

⾻灰⼊葬⾻灰⽕化⼊盒后,择吉日举行下葬仪式。陵园⽅有多种下葬仪式供家属选择,⾻灰盒下葬前,陪葬品及时放⼊墓葬内。最后封⽳。

三、人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务中应用的意义

人工智能+虚拟现实技术在殡葬行业中的应用是一种利用新型科技技术进行殡葬服务改革的创新,它将很多信息技术融入传统的殡葬服务当中,通过互联网设备和软件创新发展,制定指导方针,控制殡葬相关产业结构进行调整升级,为建立绿色智慧殡葬体系提供重要技术保障。

当前我国正处于殡葬转型发展的重要阶段,正孕育着一场火化场革命(包括火化场建筑和火化炉升级),这场革命的条件正在逐步成熟:

● 民生第一(政府把民生放在第一的位置);

● 以人为本(公众对生命的尊重与敬畏已成共识);

● 环保为先(环保已经成为我国的基本国策);

● 公民权益(公民意识的觉醒使政府不能为所欲为)。

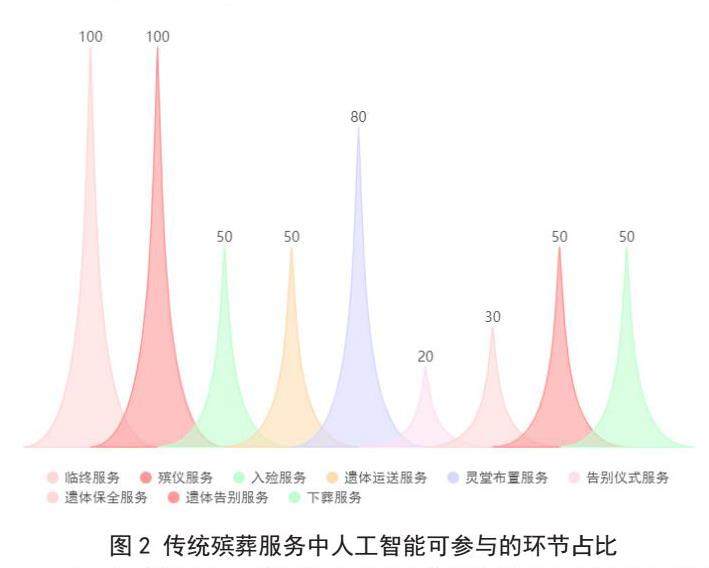

人工智能+虚拟现实技术可以开发利用“白事管家”应用为殡葬机构融入互联网的切口,方便群众从平台选择殡葬用品和服务。在人文精神传承方面,利用视频平台可以利用虚拟现实技术做数字遗产项目,可以开展生死教育活动。通过智能化的软件和硬件设备,实现在线祭祀。利用人工智能技术,对祭祀仪式进行自动化管理和监控。利用大数据和云计算技术,实现祭祀仪式的智能化管理和分析。在遗体修复中可以利用身前照片结合3D扫描打印技术,实现人体保全。通过调研发现在传统殡葬行业中人工智能/虚拟现实技术可以参与的服务占比(图2),人工智能/虚拟现实在殡葬行业中有大量的机遇和机会。殡葬转型中已经或正在出现的一些变化,其实质是政府、社会与公众对生命理解的进步是对人性呼唤的结果,是尊严的回归和对人权的尊重。这种变化的持续,将推动殡葬转型,促进中国殡葬的发展与进步。目前我国相继出台的法律政策明确提出要建立“互联网+智慧殡葬服务”的模式。由此可见,传统的殡葬服务和资源配置机制在当前背景下面临着更大的挑战,在人工智能/虚拟现实技术的应用下增加殡葬服务行业的新途径,才能够解放给多的资源和人力。人工智能技术应用到殡葬行业当中也是智慧城市建设的重要组成部分,进入大数据应用“智慧城市”满足服务需求,并利用技术支持构建多窗口、多目标服务的高效资源对接,积极促进智慧城市的不断进步。

四、人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务行业中应用的现状及问题分析

目前,人工智能技术在殡葬服务行业中的应用水平亟待提高,在我国还处于局部实验研究阶段。虽然,人工智能/虚拟现实技术市场在殡葬服务行业中特定地区不断开展试点项目,目前全国仅有“一空网”进行了殡葬服务行业的“白事管家”服务,未来这个行业依然是技术风口。在3年疫情的特殊时期智慧云祭祀,3D遗体保全等方面持续完善。

2021年11月15日,袁隆平院士追思会暨灵骨安放仪式中使用了虚拟现实技术,这是一种基于计算机技术和图形学的新型交互式技术。虚拟现实技术通过模拟真实场景,使用户可以沉浸在虚拟环境中,与虚拟场景进行互动和体验。

在袁隆平院士追思会暨灵骨安放仪式中,虚拟现实技术被用来展示袁隆平院士的生平事迹和科研成果。通过虚拟现实技术,观众可以在虚拟环境中观看袁隆平院士的科研实验、农田考察、科普讲解等场景,深入了解他的科研成就和工作经历。同时,虚拟现实技术还可以模拟袁隆平院士的形象和声音,使观众感受到他的亲切和温暖。

在灵骨安放仪式中,虚拟现实技术被用来展示袁隆平院士的人生轨迹和精神风貌。通过虚拟现实技术,观众可以在虚拟环境中观看袁隆平院士的生活场景、工作现场、家庭生活等场景,感受他的人格魅力和胸怀之广。同时,虚拟现实技术还可以将袁隆平院士的形象和声音呈现出来,让观众感受到他的声音和情感。

虚拟现实技术的应用,使袁隆平院士追思会暨灵骨安放仪式更加生动、感人、震撼。虚拟现实技术不仅可以展示袁隆平院士的生平事迹和科研成果,还可以让观众深入了解他的思想和精神。虚拟现实技术的应用,为人们呈现了一个更加真实、感性、生动的袁隆平院士形象,让人们更加深刻地感受到他的伟大和价值。

技术虽好但政府部门没有制定统一的部署计划,鉴于目前殡葬行业的特殊性和我国发展的现状,单纯依靠社会资源来完成殡葬行业的改革是不可行的,新型技术型殡葬服务体系建设必须结合国情,走中国特色的时代道路,建立以公益为基础的国有智慧型殡葬服务体系,将市场转化为支持性智慧殡葬模式,研究在不同的地域,不同的殡葬环节活动中进行技术革新措施,通过政府投资鼓励社会资本投资,创建具有社会保障和可持续发展特征的智能化殡葬服务体系[4]。

其次,殡葬服务不可避免地伴随着和医疗服务机构和智能医疗器械的结合,随着信息技术的发展和各种家庭控制治疗和诊断设备的成熟,5G感知物联网技术时代,为预后事提供了更大的可能性。因此,需要积极利用医疗服务机构与殡葬服务相结合,建立统一化的身前身后服务系统,在身前加强人工智能和虚拟现实技术的应用,利用此项技术进行提升身后殡葬服务。

最后,人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务行业中应用的问题还包含我国缺乏专业素质及能力较强的人才,既要懂传统殡葬服务的各个环节又要对人工智能和虚拟现实技术有比较高的认可和技术延展,为了实现这一目标,我们职业教育还需要进行相应的课程体系改革。相比较发达国家对殡葬服务行业的专业设置和人才培养,我国的现代殡葬改革还有很长的路要走,人工智能和虚拟现实技术融入殡葬行业这条路还需要国家的大力扶持。

五、人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务行业中的应用可能会面临的问题

1.道德问题:将人工智能和虚拟现实技术应用于殡葬服务行业,可能会引发一些道德问题。例如,如何处理逝者的个人信息和隐私,以及如何尊重逝者和家属的感情和信仰。

2.技术问题:人工智能和虚拟现实技术在殡葬服务行业中的应用需要高度的技术支持和专业知识。需要确保技术的可靠性和安全性,以及如何解决技术故障和问题。

3.文化问题:不同文化和信仰对殡葬服务的要求和方式可能存在差异。在应用人工智能和虚拟现实技术时,需要考虑这些差异,并确保尊重和符合不同文化和信仰的要求。

4.成本问题:将人工智能和虚拟现实技术应用于殡葬服务行业需要投入大量资金和资源。需要考虑成本效益和可持续性,并确保服务的价格合理和可接受。

5.接受度问题:一些人可能对使用人工智能和虚拟现实技术进行殡葬服务持保留态度。需要加强宣传和教育,提高公众对这些技术的认知和接受度。

六、人工智能和虚拟现实技术在殡葬行业中应用的策略

未来我国人口老龄化的趋势已不可逆转,如按照中国人平均寿命80岁来计算,那么未来20年,约有3亿老人将要离开。从目前殡仪行业的视角看,意味着需要准备3亿人的墓地或物理空间来让逝者安息。但现实情况是,用于安葬逝者的土地资源和空间愈发紧张,民政部门也在倡导采用花葬、海葬、树葬等可持续发展的生态安葬方式。但又与传统的习俗观念存在矛盾,入土为安是中华民族延续了几千年的传统,除此以外,人们也更希望已故的亲人都能拥有专属墓碑,证明曾经来过,也方便亲友逢年过节缓解思念。

如何破解土地和空间资源紧张和刚性需求之间的矛盾呢?且矛盾似乎不可调和,若能够跳出固有传统思维框架局限,令人豁然开朗的答案呼之欲出。例如采用全息数字技术,可多维度的留下生前存在痕迹,而且数字存储的容量近乎无限,问题便有迎刃而解。国内已经有公司在进行“全息复活、全息对话、全息永生”的专题价值论证,在2022年推出了“全息永生人”的产品。

(一)人类“数字复活”技术,将应用于全息殡葬领域

在现代科学中,并没有数据表明医学死亡是主观体验(精神灵魂)的终结。因而,人们期待通过开发、运用尖端技术来克服人类的局限性,留存、上传、转载意志,并最终使用技术实现“意识复生”,如人工智能、脑机接口、虚拟现实、全息仿真现实等。现实来看,在生物医学范围内的身体复生还比较渺茫,但在人工智能+虚拟仿真新技术概念下,将人类进行“数字复制,宛若复生”却是大有可为。

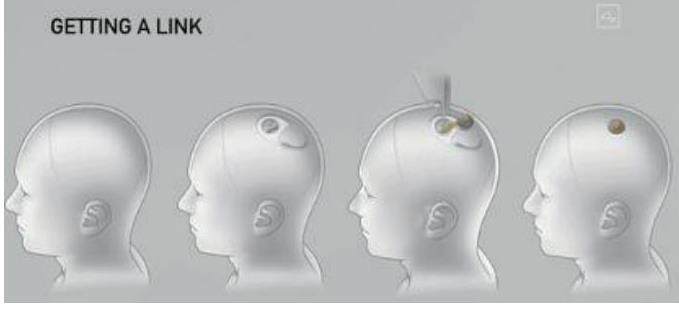

第一、意识的复制

生物大脑意识的产生逝依赖于大量的神经元传递信息而产生的。860亿个神经元,大约通过100万亿突触相互连接,以复杂和不可预测的模式的流动和转变,创造心灵意识。

Michael S.A.普林斯顿大学心理学和神经科学教授格拉齐亚诺曾在华尔街日报中将人类“意识复制”清晰的拆解为两种技术:人工大脑技术和大脑扫描技术,通过这两种技术可“准确测量其神经元是如何相互连接的,以便能够在人工大脑中复制该模式”。

目前第一个技术已经解决了,工程师已经知道如何创建人工模拟神经元,并通过突触将它们连接在一起,但解决大脑的扫描记录问题还需要很长的时间。不过,阿尔伯特·爱因斯坦医学院的科学家团队最近正在使用电子显微镜绘制完整的“神经元连接组”,展示神经元之间的连接模式,但完成这项任务需要近10年的时间。

科学家耗尽心血的实现意志复制将会为人类带来什么好处呢?

马斯克在谈论他的脑机技术公司时曾说道,“短期内,脑机接口只是解决脑损伤、脊柱损伤等问题,而有朝一日可以将您的记忆存储为备份,并恢复记忆”。

如果人类真的能将意识上传,那又将以什么载体来将其呈现呢?

这就涉及到“身体的仿真”。从最火的技术话题来看,身体仿真又分为两个方向:一个方向是物理机器人;另一个方向则是人的虚拟态。

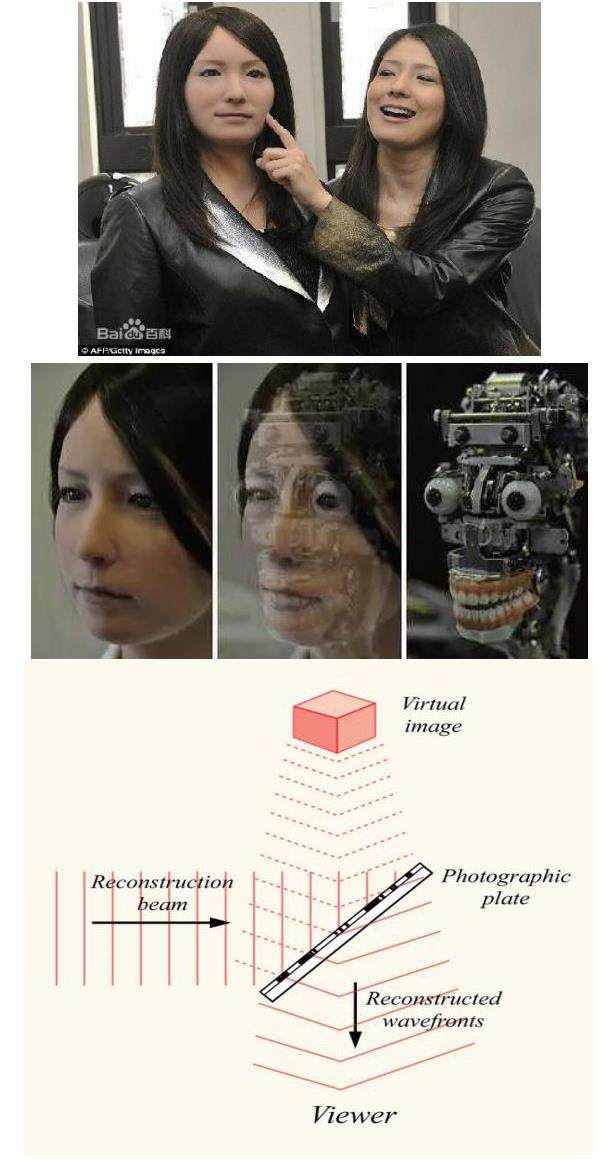

第二、身体的物理仿真

早在2015年影片《再见》中就出现了让类人机器人拍摄影片的创意,影片中的机器人Geminoid F可以通过视觉系统捕捉人类面部表情并成功复制,能做出眨眼、微笑、皱眉等几十种种不同面部表情,她还能像真人一样发声、对话。

但与她搭戏的布莱耶丽就说:“我与它之间还是有距离感。这个机器人处于一个非常特殊的地位,因为它获得了声音,但它的存在仍旧是一个机器,而不是一个真正的人。”

尽管Geminoid F噱头十足,但是作为机器人她的表演还是有些机械和呆板。机器人的质感确实很难让人有亲近感,更无法实现人的“复生”效果。

第三、身体的虚拟仿真

身体的虚拟仿真是指在虚拟世界中实现人的仿真影像,业界将其称为全息人像技术,目前中光千云打造的“全息永生数字人”便是上述理念的延伸。

简而言之,全息的物理原理就是通过激光记录3D物体,然后在光场中精确的恢复匹配最初记录的物体,并清晰的形成物体特征的3D克隆。

1947年,Dennis Gabor在电子显微镜上开发了当今的现代全息图理论,并因“发明和发展全息方法于1971年获得诺贝尔物理学奖。

全息人像技术可以让人以此为载体参加远程会议,进行远距离的医疗会诊,并留下纪念影像。随着5G技术的迅猛发展,目前此项技术被应用在光学通信、远程教育、远程会议等多个领域。比如2021年,由于疫情不便,全国两会就运用了本项技术连接了两地的访谈人像。2022年,在山东大学,老师们又利用此项技术将影像实时传输于分校区,进行同时多校授课。全息人像成为了老师的身体延伸,解决了现实物理身体的局限,实现一秒走进千里之外,进行授课的效果。

通过网络搜寻调研在2023年,中光千云则计划将此项技术应用于殡葬行业,打造时光纪念的“人像虚拟复生”理念,通过人文关怀模式希望能让人们在身后仍能以“虚拟影像”的形式陪伴在世的亲人,为后代传承一生的智慧。

全息虚拟数字人可通过生前数据的积累留存,继承生命本体的个性、记忆和兴趣知识,并通过人工智能+虚拟现实技术与家人互动,像以往一样陪伴着他们。五千年来,人类通过文字跨越时代进行知识积累,在不断迭代的思考中渐渐构成了一个现代文明世界。在未来,在未来,我们或许可以利用全息数字殡葬来来积累技能和智慧,为人类文明带来巨大变化。

其实,通过数据、全息虚拟人像让人类实现“宛如重生”的技术发展虽然迅速,但全球网友有支持也有反对。通过采访调研,中光千云认为,技术应该被用来帮助人类发现真实本性,在数据收集记录的过程中,每个人可以清晰的梳理自己的心理、情感、认知、价值,最终在葬礼中进行“全息绽放”,因此中光千云希望利用这项技术能为更多人带来人生的认同感和情感陪伴力量。

(二)虛拟全息永生人所用技术已经成熟

虚拟全息永生人是一种利用虚拟现实技术和人工智能技术来模拟逝者形象和声音的方法,使其似乎在人们的生活中永生不灭。近年来,随着虚拟现实技术和人工智能技术的不断发展和成熟,虚拟全息永生人所用技术已经越来越成熟。

虚拟全息永生人所用技术包括以下几个方面:

人工智能技术

人工智能技术可以模拟逝者的声音和语调,使其形象更加真实。通过对逝者的声音进行分析和处理,可以生成逝者的语音模型,使其声音更加自然、流畅。人工智能技术还可以模拟逝者的表情和肢体语言,使其形象更加栩栩如生。

虚拟现实技术

虚拟现实技术可以模拟逝者的形象和场景,使其似乎在现实生活中存在。通过对逝者的照片、视频、音频等信息进行处理和分析,可以生成逝者的3D模型,使其形象更加逼真。虚拟现实技术还可以模拟逝者的生活场景和家庭环境,使其形象更加真实。

大数据技术

大数据技术可以收集和分析逝者的信息,包括照片、视频、音频、文字等,为虚拟全息永生人提供更多的信息和素材。通过对逝者的信息进行分析和处理,可以生成逝者的数据模型,使其形象更加真实、准确。

云计算技术

云计算技术可以为虚拟全息永生人提供更好的存储和管理方式。通过将逝者的信息存储在云端,可以实现远程访问和管理,为家庭成员提供更加便捷的服务。

虚拟全息永生人所用技术已经越来越成熟。通过人工智能技术、虚拟现实技术、大数据技术和云计算技术的结合,可以为人们提供一种更加真实、感人的缅怀方式,让逝者似乎在人们的生活中永生不灭。

(三)利用人工智能+虚拟仿真技术对亲人进行心理慰藉

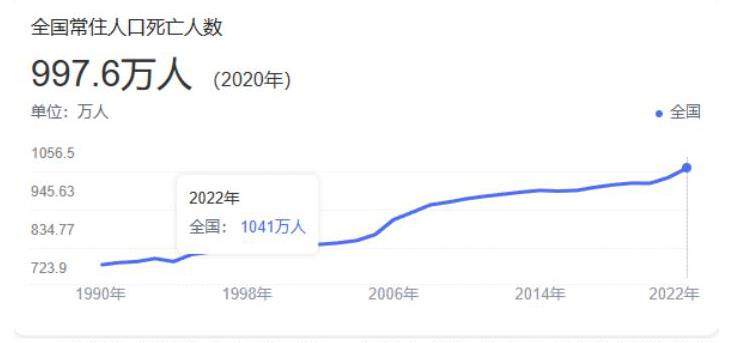

根据国家统计局的数据,2019年我国死亡人口高达998万,2022年死亡人数1041万,自1990年开始我国死亡人数呈现急剧上升事态。而一个人的逝世将会影响到父母、孩子、兄弟姐妹、按照目前的发展,每年会有至少5000万人参加葬礼,这场人人避讳的生命仪式其实是日常生活中非常重要的情感场景

特别是在遗体告别环节时,曾经生龙活虎的人此刻却变得冷冰冰,如何呼唤都再无回应,这一时刻亲属的悲伤情绪将涌入冰点,陪伴的朋友说丧事吉祥话却也不能带来什么帮助,此刻也是整场葬礼最为艰难的环节。而根据心理学家的统计,15%的心理疾病的根源在于未被解决的悲伤,也就是说,他们在伤痛最深的时候,没有得到恰当的援助,从而导致了坏结果,因此在葬礼上帮助逝者亲属疏解悲伤是一件值得被关注的事情。

据此现象,如果将人工智能+虚拟现实技术应用于全息殡葬领域建立“全息人工智能数字人”,以此实现当亲属哭泣时,逝者会以全息立体影象亲身临场回应安慰亲属。

目前,人们通过人工智能技术可实现的功能有画画、写文章、对话、深度学习等。这就意味着,全息人工智能数字人并不局限于根据逝者生前的资料进行“拟人化”处理,还可通过不断发展的新技术来融合未来数据、更新内容创造力、满足跨模态融合需求、改善认知交互力等。

宏观来讲,通过人工智能+虚拟现实技术是依据算法和光学影像还原技术让“逝者在殡葬葬礼上重获数字生命。

开启数字人生AI+“全息殡葬具体应用价值

(1)全息AI数字人+数据融合

全息AI数字人随着海量数据丰富的积累与训练,将具有知识“生长力”。因此可以回应亲属的各种新话题,甚至帮亲属解答人生问题,让亲属每次前来纪念都有新发现。

(2)全AI数字人+思维创造力!

如果全息AI数字人生前是个画家,可在海量数据库的基础上,利用卷积神经网络识别生前画作内容表征和风格表征,并在特定神经网络层对画作进行重构,模仿逝者特定风格的艺术作品。

(3) 全息AI数字人+跨场景应用

全息AI数字人,不仅可以应用在殡葬纪念场景,还可根据逝者生前的职业特征和人生故事结合其他技术或需求,出现在演讲台、教室、博物馆等更多场景。

(4) 全息AI数字人+情感交互力

全息AI数字人的认知和交互能力,是现在以及未来的技术重点趋势。全息AI数字人可以在数据的训练学习中学习用户的人格、回忆、情感、信念并可以在全息光场中实现跨越生死的通信,为生命间沟通带来了更多可能。如逝者可以设定在若干年后公布生前遗言,并发送虚拟邀请卡。

结论:通过本文上述分析可知,人工智能技术在殡葬行业中的应用可以从模拟使用情景、完善评价体系等方面入手。随着人口老龄化情况的加剧,殡葬行业应当依托信息技术,特别是互联网通信、大数据和人工智能技术等手段,将殡葬行业的提升改革深入到新一代信息技术中,抚慰生者,服务逝者,这对保障我们社会和谐发展产生深远而伟大的影响。

参考文献:

[1]卢军,李毓超.数字化背景下殡葬科技的应用与发展趋势研究[J].科技创新与生产力,2021,(09):117-120.

[2]混合现实中的人机交互综述[J]. 黄进;韩冬奇;陈毅能;田丰;王宏安;戴国忠.计算机辅助设计与图形学学报,2016(06)

[3]石鹏明.虚拟现实目前的应用前景分析[J].中国新通信,2019,21(17):106.

[4]张茂元,黄芷璇.元宇宙:数字时代技术与社会的融合共生[J].中国青年研究,2023,(02):23-30.

[5]赖睿. 虚拟数字人拓展文化新体验[N]. 人民日报海外版,2023-02-08(007).

[6]徐海龙,王丹凤.虚拟数字人的身份价值和受众心理辩证[J].视听界,2022,(06):30-32+45.

[7]张弋.遗址投影还原“隋唐第一门” 跨时空与武则天见个面[N].河南报,2022-03-02(A02)

[8]任俊圣.现代殡葬仪式的变革及样例[J].文化创新比较研究,2022,6(23):129-133.

[9]刘洪元.我国殡葬业发展回顾与展望[J].社会福利,2002(02):41-42.

[10] 破除千年旧俗 树立文明风尚[N]. 胡奎;谭枭潇.黔西南日报,2015-11-24

[11].2003年中国十大暴利行业[J].河北企业,2004(02):8.

[12]张涛,王思海. 国有殡葬馆垄断“死人财”,不让民间资本染指[N]. 新华每日电讯,2004-03-31(004).

[13]黄秉宪.关于人工智能中的脑模型研究[J].自动化学报,1979(02):157-166.DOI:10.16383/j.aas.1979.02.005.

[14]苏炜杰.我国实施智能养老战略的现状、经验与措施[J/OL].科学学研究:1-15[2023-03-30].DOI:10.16192/j.cnki.1003-2053.20230227.001.

[15]王宇帆.元宇宙视域下虚拟偶像的发展探析[J].青年记者,2023(04):67-69.DOI:10.15997/j.cnki.qnjz.2023.04.019.

[16]菲利普·托尔,魏宏峰.人工智能赋能元宇宙发展[J].张江科技评论,2022(05):24-28.

[17]胡岩珊. 虚拟现实技术对人类思维认知的影响研究[D].哈尔滨师范大学,2021.DOI:10.27064/d.cnki.ghasu.2021.000587.

[18]吕萌.浅谈智能化殡葬财务管理模式[J].天津经济,2019(07):46-48.

[19]吴铁堤,梁宁,卢英杰,张存平,罗郁霞,何志锋,李迪波.初探虚拟化技术在殡葬信息化建设中的应用[J].电脑知识与技术,2018,14(06):232-234.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2018.0690.

[20]汤庆园. 殡葬用地集约利用模式研究[D].湖南师范大学,2009.

[21]晏成. 网上扫墓能否虚拟哀思[N]. 中国商报,2002-04-16(006).

[22]王晓明,林龙.数字化建设给殡葬业带来新契机[J].社会福利,2006(11):36-37.

[23]李冰. 殡葬建筑生态化设计研究[D].哈尔滨工业大学,2009.

[24]詹洪陶.节地生态安葬的主要形式[J].民心,2021(04):7.

[25]孙慧. 碳汇“探路” 生态“生金”[N]. 海南日报,2023-01-04(A02).DOI:10.28356/n.cnki.nhlrb.2023.000096.

[26]陈洁.欧盟建立碳核算系统测量森林对温室气体排放的影响[J].中国林业产业,2021(03):74.

[27]程小云,张龙生,李源,张黎敏,李萍,赵方圆.甘肃省天然林碳汇现状及其动态变化分析[J].西部林业科学,2020,49(02):82-90.DOI:10.16473/j.cnki.xblykx1972.2020.02.013.

[28]张瑞源,刘琴,郭瑞茜,张咪,陈沁纯.不同人群对殡葬师职业认知态度及影响因素[J].中国公共卫生,2017,33(01):117-121.

[29]清明祭祀引发的话题 殡葬价格上涨为何这么快[J].农村.农业.农民(A版),2010(04):24-25.

[30]李华锋,张宝芝,麻仕栋,翟军峰,马辉,张易.营造碳汇林 改善生态环境[J].甘肃科技,2008,24(22):187-189.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号