- 收藏

- 加入书签

教育数字化战略背景下高校思政课混合式教学模式创新研究

——以湖南医药学院为例

摘要:高校思想政治教育现状存在网络沉溺问题风险加剧,意识形态安全问题依然存在,数字异化程度不断加深等问题。如何处理好数字技术与思政课教学的关系提升思政课数字化教育发展质量?成为高校思想政治教育数字化发展亟需解决的重大课题。本文通过分析思政课数字化教学改革面临的挑战和问题,审慎把握技术与教育的融合关系,协调推进高校思政课教学综合改革创新,积极探索高校思政课智联融合与虚实结合教学体系,提出混合式教学创新模式,走出一条“与数俱进”高校思政课数字教育的现代化之路。

关键词:教育数字化战略背景,高校思政课混合式教学模式创新,以湖南医药学院为例

基金资助:2023年度湖南省社科基金教育学专项课题:“智联融合与虚实结合:教育数字化战略背景下高校思政课混合式教学模式创新研究”(23YBJ13)

2022年是我国教育数字化转型元年,教育领域进入全面推进数字化转型的时代。习近平总书记在党的二十大报告提出:“加快建设数字中国,推进教育数字化”。《教育部2022年工作要点》提出启动实施国家教育数字化战略行动。数字教育为高校思政课改革带来了新的机遇和挑战。通过对数字教育意涵的把握,有利于指导解决高校思政课教学改革所面临的的困境,解决思政课教学数字化转型问题,帮助我们深入研究数字教育战略背景下思政课混合式教学模式的时代价值,为高校思想政治教育数字化内涵式发展路径提供一个崭新的视角。近年来,湖南医药学院通过进一步探索教育数字化与思政课教学智联融合与虚实结合的实践应用体系,构建高校思政课教学创新模式,落实立德树人根本任务,统筹运用数字化思维,增强高校师生数字化素养,推动思想政治教育数字化转型和高质量发展。

笔者认为数字化是指将数字技术整合到教育领域的各个层面,推动教育组织转变教学范式、组织架构、教学过程、评价方式等全方位的创新与变革,从供给驱动变为需求驱动,集合“数字化”(旨在改变教育活动方式)、“智能化”(旨在增强教育系统功能)、“智慧化”(旨在提升教育发展价值)于一体的,具有开放性、适应性、柔韧性、永续性的良好教育生态。在数字教育战略背景下,数字技术在高校思政课教学中的融合应用总体上呈现叠加发展的态势,并表现出从封闭到开放再到立体、互动融合的阶段性特征。数字技术与高校思政课教学融合发展外在对思政课教学系统输入要求与支持,具有生态效应;内在对提质增效高校思政课教学系统,产生实际推进效应。数字技术有利于重塑高校思政课教学的实践语境、重构高校思政课教学的教育形态,重定高校思政课教学的公共向度,丰富高校思政课教学的资源载体。

以湖南医药学院为例,针对高校思政课教学存在的数字教育资源不均衡、不充分且落地不足,师生数字素养有待提升,数字化教学方法和质量有待改善,虚实结合实践环节薄弱,数字化教学转型战略与实践“两张皮、两条线”等问题。构建数字教育战略背景下高校思政课混合式教学模式有助于深刻把握数字教育变革机遇,促进思政课数字化教育理念新思路;有助于升级改造基础设施,创建思政课教育新环境;有利于注重数字教育资源的开发和利用,挖掘思政课数字教育新资源;有利于加强虚实结合,构建数字技术支持的思政课教学新模式;有助于将数字素养纳入课程体系和培训计划,着力提升思政课教学新素养,有利于高度关注并加强数字教育管理,防范数字技术应用的新风险。

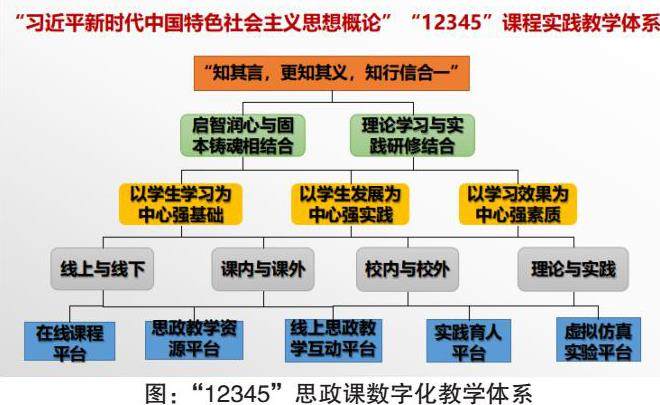

近年来,湖南医药学院通过创新课程教学方法。结合教学专题内容和医学院校特色,坚持以学生为主体,采用议题与思辨教学法,构建“三学四链五环”的教学模式,通过课前导学、课中乐学、课后展学,利用问题链、任务链、资源链、逻辑链将教学环节、教学组织、教学设计相融合,从问题引入、难点剖析、讨论探究、实践应用、延展新知五个环节上发力,聚焦青年大学生关注的社会现实问题,增强课程教学的理论性和生动性。通过“翻转课堂”、“移动课堂”、“实践课堂”增强课程亲和力和感染力,通过“全员”互动整体掌握学生学情,“全过程”互动动态追踪学习进度,“全方位”互动精准分析学习效果。积极打造移动思政课堂,利用“B站”、“易班”、“抖音”等平台,把思政小课堂、社会大课堂和网上云课堂结合起来,以“追寻总书记的足迹”为主线打造习近平新时代中国特色社会主义思想移动思政课堂,为学生创设实际的情境和机会,使学生在亲历的过程中理解并建构知识、培养能力、情感共鸣,提升学生的实践感知力、精神洞察力和语言表达力,借助虚拟仿真体验教学中心,增强学生的体验感与获得感。马克思主义学院通过积极建设多元教学资源,利用优学院平台,构建多元、立体的课程教学资源,制作课程教学微课,将移动课堂、实践课堂建成数字化学习资源库。打造“众筹型课堂”,开展师生双向奔赴的网络互动。建设稳定的课程实践教学基地,构建“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”“12345”课程实践教学体系。“1”:即,一理念——“知其言,更知其义,知行信合一”。

“2”:即,两结合——启智润心与固本铸魂相结合,理论学习与实践研修结合。

“3”:即,三中心——以学生学习为中心强基础,以学生发展为中心强实践,以学习效果为中心强素质。“4”:即,四协同——线上与线下、课内与课外、校内与校外、理论与实践。“5”:即,五平台——在线课程平台,思政教学资源平台,线上思政教学互动平台,实践育人平台,虚拟仿真实验平台。

湖南医药学院创新探索构建教育数字化战略背景下高校思政课混合式教学模式,得益于学校高度重视组织有力。校党委顶层设计为课程建设擎画蓝图,积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑;深入推进思政课程建设,实施“三一工程”,打造成为学校“第一学院”“第一学科”“第一课程”。

二是课程建设机制规范有序。坚持集体备课制度,对课程重难点内容集中研讨、多番打磨,注重教学内容的延伸拓展和方法论指导;坚持集体听评课制度,每学期至少开展5次以上听评课活动;坚持统一资源与特色资源相结合,有效利用地方资源与校本资源增强教学吸引力;坚持线上线下混合式教学模式,创新考试考核办法,实施线上机考+线下笔试相结合的考核方式,成绩构成为平时成绩30%+实践成绩20%+期末考试成绩50%,注重过程性评价。

三是师资队伍保障坚实有力。拥有一支师德师风好、政治素质硬、教学能力强、科学研究精、育人水平高、梯队结构合理的教师队伍,团队成员先后荣获湖南省普通高校教师信息化教学竞赛一等奖、湖南省普通高校教师创新大赛三等奖、湖南省“芙蓉计划”高校优秀思想政治工作团队、省市级教学展示等多个奖项。

四是教学资源建设扎实推进。“习近平新时代中国特色社会主义思想概论课程”依托优学院系统性创建了线上教学资源库,现有网络课程、配套教学资源共计14个专题、微课14个、案例库97个、原创视频42个、专题视频56个、题库1049题、移动课堂38个、思维导图83个;通过有效利用周边红色文化资源、校史展览馆、5个实践教学基地等红色资源和校本特色资源,切实推进“思政小课堂”与“社会大课堂”有机结合;团队成员先后赴延安、榆林、重庆、湘潭等红色圣地打造“追寻总书记的足迹——湖医师生在行动”移动课堂,把移动课堂纳入课程教学大纲,每学期移动课堂教学不少于4课时。旨在用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生真学、真懂、真信、真用。在“知其言,更知其义,知行信合一”上下功夫,鼓励学生用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏,用行动诠释仁心仁术,加强救死扶伤的“道术”、心中有爱的“仁术”、知识扎实的“学术”、本领过硬的“技术”、方法科学的“艺术”,培养理想坚定、医德高尚、医术精湛、有“温度”的人民健康守护者。

“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程注重鼓励学生用脚步丈量湖湘大地:加强知识扎实的“学术”。课程依托湘西地区红色文化研修基地、实践育人教学基地和虚拟仿真实验教学中心,通过“研学、访学、践学”等“接天线、通地气”的特色实践研修活动,聚焦理论前沿、社会热点、民生焦点等问题,通过探寻红色足迹、走进街头巷尾、田间地头,医院社区,在“求真”中引领学生“向上”,在“乐学”中引导学生“善思”,使学生加强知识扎实的“学术”。

鼓励学生用眼睛发现中国精神:增强心中有爱的“仁术”。本课程全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑,组织开展“‘剪影’中国式现代化”实践教学活动,通过沉浸式打卡、田野调查、走访调研、文献研究等多样化形式,探寻中国式现代化的生动实践和中国特色卫生健康事业改革发展之路,引导学生自己发现中国精神,体悟中国力量,增强心中有爱的“仁术”。

鼓励学生用耳朵倾听人民呼声:增强救死扶伤的“道术”。本课程立足学生特点及学校特色开展“马克思主义湖医青年说”活动。通过倾听人民呼声,鼓励学生以“听”“说”的方式来介绍、讲解、述说、表演课程的所学所思所感,指导学生将理论学习与实践活动的成果以研究性学习报告、动漫、微课、微电影、情景剧、演讲、读书报告会、党的故事我来说等形式表现出来。学生从“要我听”到“我要听”、“我要讲”的角色转换,展现青年态度、青年视角、青年力量,增强救死扶伤的“道术”。

鼓励学生用内心感应时代脉搏:增强本领过硬的“技术”。本课程抓好课程建设的突破点,把好教学内容的主攻点,亮好教学体系的创新点,守好课标建设的价值点。通过“青年马克思主义者培养工程”专题培训、项目观摩、交流研讨、实践教学、跟踪培养等多种方式激励学生成长成才,培养学生的归纳思维和演绎思维,整体思维和辩证思维,求证思维和递进思维、战略思维和创新思维,使学生用内心感应时代脉搏、建构知识、培养能力、情感共鸣,增强本领过硬的“技术”。

多年来,课程教学高站位谋划、大格局推动、严要求落实,以透彻的学理分析回应学生,以深刻的思想理论说服学生,用真理的强大力量感召学生,推动思政课与通识课、专业课同频共振、同向同行,凸显协同育人导向,学生到课率高、参与度强,课件点击量3451次、资源库访问量399次,团队教师教学质量测评结果连续多年优秀,学生对思政教育总体评价满意度为97.58%,对思政教育形式和教育资源满意度分别为96.26%、96.92%。打造实践教学品牌效应。彰显“大思政课”实践教学基地与学校协同育人效应,努力培养政治站位高、理想信念牢、服务卫生健康事业能力强的应用型医卫人才。

通过打造“12345”“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程实践教学品牌。结合怀化廉洁文化、革命文化、红医文化、剿匪文化、少数民族文化特色,注重实践教学基地的文化资源内涵和课程教学内容有效衔接,实践教学基地育人手段和课程育人方式有效衔接,深化与地方政府合作,盘活校内外资源,增强实践教学的吸引力、感染力、说服力。引导学生对马克思主义理论真学、真懂、真信、真用,努力把学生培养成为马克思主义的坚定信仰者、实践者、传播者、维护者,使学生的思维方式从“离身”到“具身”转变,实现理论知识体系向日常行为体系和终身信仰体系转化,筑牢大学生对中国特色社会主义的思想认同和情感认同,推动学生不断将理论学以致用,在发现问题、分析问题和解决问题中实现知、情、信、意、行的统一,将理论知识连同观察体悟一起“内化于心”,借由实践“外化于行”为日常行为规范,实现知信行合一,形成“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味”的实践教学影响力。

参考文献:

[1]兰国帅,魏家财,黄春雨,等.国际高等教育数字化转型和中国实施路径[J].开放教育研究,2022,28(3):25-38.

[2]李永智.教育数字化转型的构想与实践探索[J].人民教育,2022(7):12-21.

[3]祝智庭,胡姣(2022b).教育数字化转型的理论框架[J].中国教育学刊,(4):41-49.

[4]张家全.利用现代信 息 技 术 促 进 教 学 过 程 的 改 善[J].教育研究,2001(10):46—51.

[5]GARTNER.Digitization[DB/OL].[2022-06-29].https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitization.

[6]李华君,王沛佳.人工智能时代高校思政课的智慧化教学创新与建构路径[J]中国大学教学,2021

[7]杨宗凯.教育的全面数字化转型已成必然趋势[N].中国青年报,2022-04-11(5).

[8]教育部科学技术与信息化司.让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育资源——“十三五”期间教育信息化有关情况介绍 [EB/OL].(2020-12-01)[2022-06-17]. http://www.moe. gov.cn/fbh/live/2020/52692/sfcl/202012/t20201201_502584.html

[9]胡姣,祝智庭.技术赋能的教学微创新:教师教育智慧的实践场[J].中国电化教育,2021,(8):99-109.

[10]黄荣怀,杨俊锋.教育数字化转型的内涵与实施路径[N].中国教育报,2022-04-06(4).

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号