- 收藏

- 加入书签

闵福德《易经》翻译研究

摘要:闵福德是英国著名汉学家、文学翻译家。主要从事中国文化典籍的翻译和研究,先后翻译了《孙子兵法》《聊斋志异》等传统经典著作。他翻译的《易经》采用了“一本双译”的翻译模式,开创了《易经》翻译的先河。闵福德“秉承直译”的同时“充分发挥译者主体性”,致力于将中国博大精深的传统文化传播出去,促进了东西方文化交流。本文从一本双译、翻译策略和翻译方面的不足三方面来研究闵福德的《易经》翻译,旨在借鉴优秀的译介经验,更好地助力中国文化走向世界。

关键词:易经;闵福德;一本双译;翻译策略

1.引言

闵福德(John Minford,1946年- ),英国著名汉学家、文学翻译家。早年闵德福与其岳父霍克思共同翻译了文学名著《石头记》而开启了他的中国文学翻译之旅。其主要作品包括《鹿鼎记》(The Deer and the Cauldron: A Marshal Arts Novel)、《孙子兵法》(The Art of War/ Sun-tzu)和《聊斋志异》(Strange Tales from a Chinese Studio)等。其中最值得关注的是《易经》(The I Ching:Book of Change)。2002年,闵福德接受企鹅出版社的邀约翻译本书,历时12年,译本最终于2014年付梓,并获得了国际笔会福克纳文学奖提名。闵福德坚持将“最好的中国”呈现给世界的原则,努力发掘中国传统文化的丰富内涵、积极促进中英文化交流。

2.“一本双译”:“占筮之书”与“智慧之书”的翻译差别

2.1.独特的翻译体例

《易经》在周朝初年成为筮书,上古先民借此做占卜之用。此时,并没有儒释道等家的诠释。在春秋时期《易传》对《易经》进行了哲学化的诠释而使其成为讲述阴阳之道和道德修养的“智慧之书”。闵福德的翻译不同于以往任何的翻译版本,采用了“一本双译”的翻译形式来展现《易经》的这一演变过程。闵福德的译本由“智慧之书”(Book of Wisdom)和“青铜时代的占筮书”(Bronze Age Oracle)两部分构成。前者采用“分经合传”的方式,内容包括《易经》原文以及《易传》摘录的内容。在翻译过程中引入中国古今学者对于《易经》的诠释,旨在阐释人生哲理并警醒世人。后者则采用“经”译的方式,只翻译卦辞和爻辞部分,从而再现易经原貌。译者这种翻译体例的设计再现了《易经》“从言简意赅的占卜之辞到道德说教的进化过程”[1]。

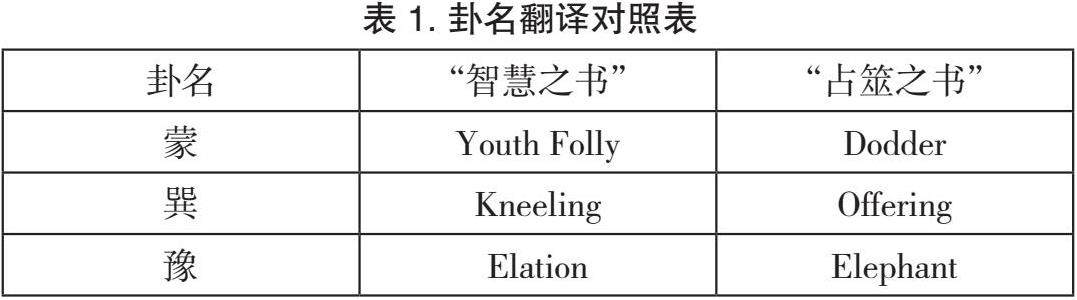

2.2.卦名的区别性翻译

闵福德对于“智慧之书”和“占筮之书”中的部分卦名进行了区别性翻译。全部六十四卦中只有9卦的卦名翻译相同,其余则采用了不同的英译卦名。“智慧之书”的卦名解读是参考了历代学者对于《易经》不同的理解,“揭示《易经》理性的科学内涵”[2]。而“占筮之书”是中国古汉语形成初期模糊性的一种体现,体现了语言由图像到文字进化的过程。那些镌刻在铜器或竹片上的文字透露着原始的神秘力量和音韵美感。闵福德在翻译卦名的时候力求还原上古时代占卜、祭祀和萨满文化的原貌。卦名的翻译体现出那时人们的生活主要是围绕着占卜与祭祀展开的(见表1)。

以“蒙”卦为例,《序卦》说:“物生必蒙。蒙者,蒙也,物之稚也”。“物之幼稚阶段,有如蒙昧未开的状态,在人则是童蒙。”[3]。“蒙”卦在“智慧之书”中被译为“Youth Folly”,童蒙是人出生后的自然发展阶段,必然要从年少无知逐渐成熟。而在“占筮之书”中,闵福德将其译为Dodder,为“菟丝子”,即一种寄生在植物和树木上的植物,在远古时期,人们认为寄生类植物拥有某种神圣的力量并被用做占卜之用。如果先民不小心破坏了这类寄生植物便会带来厄运。闵认为先民是借用“蒙”卦来解除这种厄运的。

再以“豫”卦为例,“豫”为愉悦之意,但也有居安思危和“预备”之意。“豫”卦在“智慧之书”中被译为Elation。在“占筮之书”中,闵福德将其译为Elephant。因为“豫”在古汉语中,右侧的“象”字完全是一个大象的图像。在上古时期,先民也大量地猎杀大象用以祭祀。在殷墟旧址挖掘出的许多象牙和象骨便是最好的证明。另外,出土的龟甲上也有许多相关的记载。

此外,“巽”卦的卦像呈双人跪地之状,闵福德认为此卦也与祭祀相关,是用人来向上天献祭。所以,在“占筮之书”中,他翻译“巽”为Offering。

以上列举卦名的不同翻译,展现了《易经》的从先民的“占筮手册”上升为“精神源泉”的过程,也正是闵福德结合具体历史语境对《易经》进行多维诠释的体现。

2.3.翻译文本的差异

闵福德在翻译《易经》两个版本时,词汇的选择上存在很大差异。“智慧之书”所用的文字“文雅、雍容、详尽”[4],而“占筮之书”则散发着天然、未加雕琢的气息。语言古朴、自然。上古语言的模糊性也被闵福德体现得淋漓尽致,因此在解释某些意象时,呈现多种可能的解读方式。闵福德在个别地方还标记了问号,用以体现《易经》的神秘色彩与模糊性。

例如:“元亨利贞”中的“贞”在《易经》中反复出现了111次之多。“贞”,正也。用此字展现万物坚持自己的途径,进而恒久不息。“贞”为“正”(upright)、“固”(solid)之意。在“智慧之书”中,闵福德将其译为“Steadfast”。然而,由于《易经》大概成文于周朝中期,“占筮”活动是人们日常生活的重要组成部分,那么经文实际上是对于此类活动的一种记录。考古文献也证明早期的“贞”字展现了先民“占卜”的画面。因此,在“占筮之书”中,闵福德将“贞”翻译成“Augury”或是“Divination”。

再如“孚乃利用禴”中的“孚”。在“智慧之书”中,“孚”为“诚意”。因为有诚意,所以适宜举行禴祭。闵福德翻译“孚”为“Good Faith”。但“郭沫若经过研究首次提出‘孚’原指战俘或战利品”。受此影响,闵福德在“占筮之书”中将其译为“Captives”。“孚乃利用禴”译为“To offer captives at the Yue Sacrifice”。(将战俘在禴祭时献祭)。“禴祭”本为薄祭,用当季的蔬菜用以祭祀,在此,战俘连同时令蔬菜都被当作了“祭品”。“占筮之书”中,所有“孚”均沿用此翻译。

3.闵福德的《易经》翻译策略

3.1.秉承直译、随文注疏

闵福德的《易经》翻译,采取了“增量翻译”的策略。即“利用注释和伴随的阐释将译文置于深厚的文化和语言背景中的翻译”。[5]“增量翻译”也就是通过加注的形式全面地呈现出源语言文化,使目标读者感同身受地对原文加以理解。闵福德在翻译过程中“追溯本义、秉承直译、充分发挥译者主体性”[6],几乎全篇采用直译的方法,为更好地展现中国传统文化,采用了“随文注疏”的翻译方式。在注释的选取方面,他集众家之所长,引入古今中外学者的观点。当然,闵福德在解释文化负载词的时候,普遍采用了中国学者的诠释。包括朱熹、程颐、王弼、刘一明、高享、闻一多等。其中更多的是参考道家学者刘一明的观点,因为闵福德认为《易经》与道家的思想相似处颇多。《易经》中“天人合一”的思想与道家修炼的思想相契合。例如,在解释“同人”卦的第五爻时,当闵福德在注释中对中国文化元素做出解释时,引用了《系辞》中的“二人同心,其利断金。同心之言,其臭如兰。”闵福德以“竹林七贤”为例,形容他们的友谊比金坚、香如兰。他认为兰花因其香气而闻名,在中国传统文化中,用来代表“君子”。闵福德用一曲“空谷幽兰”来赞美孔子的高尚德行。在此闵福德引用了刘一明对于“同人”卦的理解。道家认为“同人”是自修的成果,应与他人分享此成果。正因大家同心同德才会“大师克相遇”。这些增量的文本,在思想上与原文保持一致,将译本中蕴含的文化信息精准再现,为目标读者扫清了阅读障碍。

3.2.采用诗体语言,充分发挥译者主体性

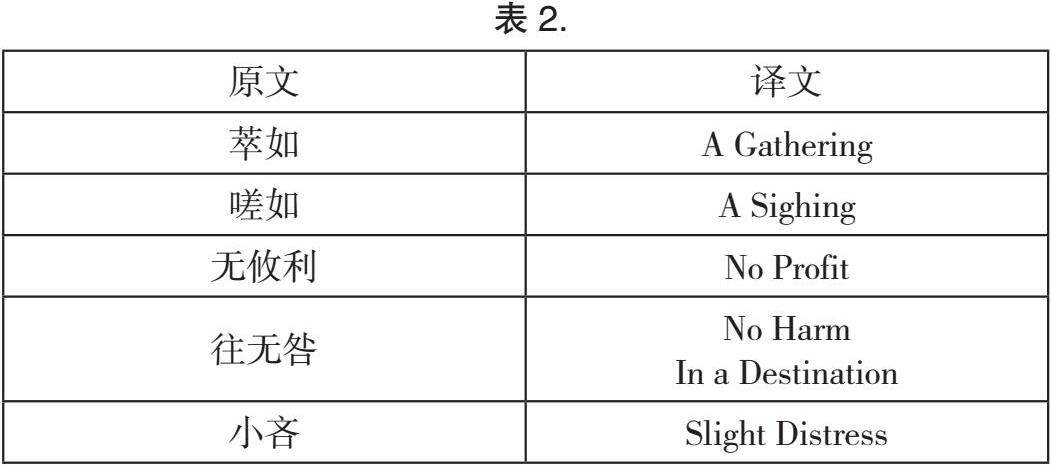

我们古老的《易经》处处体现出文字美和形式美。其句式排列整齐、多采用对偶形式。语言也具有诗体的结构美和韵律美的特点。《易经》是博大精深的中国文化的体现,闵福德秉承“最好的中国”的原则,努力再现《易经》结构和语言上的特点。闵福德忠实于原文,原文是诗体语言,那么他的译本与原文在风格上保持一致,保留了诗体语言的特点。译文多采用短句的形式、居中排列,用以突出《易经》语言简洁、极富诗意的特色。而在音律方面,则以明快的节奏和押尾韵的方式再现原文的音律特点。我们将从下面的示例中,体会闵福德对原著的忠实以及对于中国文化的尊重。

左侧为闵福德在“智慧之书”中对“萃卦”第三爻的翻译。他将译文以类似于诗行的形式呈现。闵福德选用了这种简洁的词语和形式,译文与原文在音律和文字上,几乎达到了一一对应的程度。原文中“萃如”、“嗟如”本义为“聚集的样子”、“叹息的样子”,闵福德采用了押尾韵的形式,对应的译文则是“Gathering”与“Sighing”,通过尾韵“ing”再现了《易经》原文的节奏明快和字句相对应的特点。闵福德将“无攸利”及“往无咎”翻译为“No Profit”、“No Harm”,则采取了叠音复字的形式还原原文的诗韵美。这一爻的译文皆是名词短语,刻意复刻原文简洁的句式。闵福德违背了英语固有的“形和”的表达习惯,而采取了汉语重“意和”的习惯。可见他竭力忠实于原文,充分体现《易经》的诗歌美。

闵福德认为“翻译即写作”。翻译实际是一个再创作的过程,闵福德并未被原文禁锢,充分发挥译者的主体性,展现了一种新的语言转换的可能,闵福德用JM(名字的首字母)标志出自己对于相关内容的理解。在借鉴其他学者易学思想的同时也阐明了自己的观点,从而使得他的译本观点更全面,内容更丰富翔实。而拉丁文的使用也是闵福德发挥主体性的体现。闵福德在第一部分“智慧之书”中大量地将拉丁文杂揉在英译中。例如“未济卦”的上九“有孚于饮酒,无咎。濡其首,有孚失是。”译文为“Good Faith/In the drinking of wine,/In bibendovino/Soliditas./No harm, Nullum malum./The head is wet./Good Faith./The Truth is lost”[7]。闵福德引入拉丁文有两个原因:拉丁文是一种古老的文字。读到拉丁文,人们会自然地联想到过去,想到一些不可知的东西;另外闵福德在用拉丁文来提醒大家——我们并未完全理解《易经》,每个人都会“构建”自己的《易经》。《易经》本是远古时代用来占卜的文字,仿佛是一种古老的“咒语”,而他用拉丁文来表现这种“深邃的沉思感,产生一种中国早期自知和修身传统与西方欧洲早期传统之间的共鸣,即所谓人同此心,心同此理”。[8]

4.闵福德《易经》翻译之不足和误译

玉之斑点为瑕。闵福德翻译的《易经》也难免存在一些缺憾。《易传》是对《周易》的详尽解释,又被称作《十翼》。大概由于时间和编排上的考虑,闵福德只对其进行了选择性的翻译,因而影响到了译著的完整性和学术价值。其中《文言传》是专门对“乾”和“坤”两卦义理所作的解释。因为“乾坤”二卦在《易经》六十四卦中具有特殊的地位,也是全面理解《易经》的关键。闵福德并未对《文言》做出全面的介绍。在“乾”卦中只是引入了初九和上九的相关内容,并未提及其他爻。而“坤”卦中同样存在爻辞后缺少《文言》内容的情况。对于《说卦传》也同样存在这种处理上的缺失,而“《杂卦》和《序卦》根本没有涉及”。[9]另外“占筮之书”中的信息量也略显不足,没有充分体现《易经》古本的文史内涵。

由于中外文化的差异和中国文化的博大精深,在典籍外译中存在误译现象在所难免。例如:“需卦”的第二爻,“需于沙,小有言,终吉。”意为“在沙滩上等待,有些小的责难,最后吉祥”。其中“小有言”,是因为九二阳爻在柔位,九二与九五均为阳爻,不正应,使得九二受到一些责备。闵福德将“小有言”翻译为“slight talk”是有偏差的,没有完全理解“言”的深层含义,并不是简单的谈话,而是言语的“责备”。再如“泰卦”的第五爻中的“帝乙归妹”,这是一个真实的历史事件,商纣王之父“帝乙”时期,商朝开始衰落,帝乙为了缓和与周朝的关系,将自己的妹妹下嫁给了周文王之父“季历”。因而“归妹”应为“嫁妹”之意。闵福德将其翻译为“King Yi/Gave his daughter/In marriage”似乎存在理解上的失误。

当然,以上提到的理解偏差和误译现象在典籍外译中必然存在,究其原因还是因原文古奥晦涩和文化差异的存在。

5.结语

闵福德翻译的《易经》是中国典籍外译史上浓墨重彩的一笔。闵福德致力于中国传统文化传播,坚持把“最好的中国”呈现在世界面前,促进中西方文化的交流。他秉承的“直译”和“增量翻译”的策略非常值得我们借鉴。我们应坚持文化自信,提升中国文化的国际影响力。在翻译和传播中国典籍的过程中,也要汲取闵福德翻译《易经》的经验,在译介中华典籍的同时也全面展现文学经典在中国文化语境中的意义转变,助力中国文化真正地“走出去”。

参考文献

1.John Minford, I Ching: The Esseential Translation of the Ancient Chinese Oracle and Book of Wisdom, NY: Viking,2014, p.24.

2.任运忠,周晓琴.闵福德《易经》英译本的生态翻译学解读.周易研究,2020年第6期:89-101.

3.傅佩荣:《傅佩荣译解易经》,北京:东方出版社,2021年,第41页.

4.卢玉卿,张凤华.闵福德.《易经》英译述评[J].中国翻译,2017,38(02):79-86.

5.任运忠,周晓琴.闵福德《易经》英译本的生态翻译学解读.周易研究,2020年第6期:89-101.

6.李伟荣.汉学家闵福德与《易经》研究. 中国文化研究,2016年夏之卷:150-162.

7.John Minford, I Ching: The Esseential Translation of the Ancient Chinese Oracle and Book of Wisdom, NY: Viking,2014, p.496.

8.王晓农, 闵福德.《易经》英译与《易经》外译的两个系统——兼论中华古籍外译的当代化取向[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2017,18(02):48-53.

9.卢玉卿,张凤华.闵福德.《易经》英译述评[J].中国翻译,2017,38(02):79-86.

【基金项目】 2020年度辽宁省社会科学规划基金项目“中华语言文学典籍外译及传统汉语言文化海外传播研究”(L20DXW001)成果之一。

【作者简介】 苗艳菲,1980年生,辽宁沈阳人,副教授,研究生,研究方向:跨文化交际与典籍外译、英语教学。

张海涛,鲁迅美术学院副教授,为本文通讯作者。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号