- 收藏

- 加入书签

高职院校“双师型”教师评价体系构建研究

摘要:国家“双师型”教师认定工作已全面启动,各省各地陆续开展了认定工作的系列探索,通过梳理10个省市“双师型”教师认定标准文件,厘清当前高职院校“双师型”教师认定标准现状,并在此基础上,制定了评价体系构建原则,探索形成了包含基本素质、教学能力、研究能力、实践能力在内“一通用三侧重”高职院校“双师型”教师评价指标体系,为打造高素质“双师型”教师队伍提供了基本遵循和有力参考。

关键词:高职院校;“双师型”教师;评价体系

2022年10月,教育部办公厅发布《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》,从明确认定范围、严格标准要求、强化监督评价等六个方面不断健全“双师型”标准体系,为高职院校开展“双师型”教师培养、认定、评价工作指明了方向。

一、高职院校“双师型”教师认定标准现状

认定标准是职业院校双师型教师培养、任用和评价的依据,对师资队伍建设具有先导性作用。各省市和高职院校在“双师型”教师认定标准上进行了各自探索,主要体现在以下四个方面。

1.响应国家政策及时

各地文件出台时间均在2016年之后。安徽、福建、广西开展了先行探索;吉林、北京、江西文件发布集中在2019-2021年,在2019年10月教育部等四部门印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》之后陆续出台;河南、甘肃、河北、江苏文件发布集中在2023年,在2022年10月教育部办公厅发布《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》之后陆续出台。值得注意的是,安徽、广西、江西在2023年对认定文件分别进行了修改修订工作。各地各校积极、及时响应国家政策。

2.认定主体比较单一

各地文件均由省教育厅、市教育委员会出台,除广西省教育厅自设认定办,由全国重点建设职教师资培养培训基地开展认定工作外,其余省市主管部门将认定主体下放到各高职院校自行认定,认定主体较单一,缺乏企业、行业参与认定, 只单纯依托教育系统力量开展认定工作远远不足。[1]

3.认定要素相对完备

各省市“双师型”教师认定文件中主要包含政策目标、认定范围、认定条件(必备条件+拓展条件)、资格材料、有效时间、认定程序及机制7个方面。福建只出台了指导性文件,认定要素相对缺乏;广西、吉林、河南缺少认定证书有效时间。

4.分级认定基本形成

各省市认定对象包括校内专业课教师和校外兼职教师,一般分为基本标准和具体标准,设置为初级、中级、高级三个档次,考核教学能力、教研能力、实践能力三类指标,分级分类认定体系基本形成。[2]

二、高职院校“双师型”教师评价体系构建原则

1.坚持普适性与差异性并存

高职院校开展“双师型”教师资格认定,需要做到“高”和“职”统筹兼顾,既要体现高等教育属性,将理论知识、教学能力、研究能力纳入其中,又要体现职业教育属性,重点考量实践能力、实操水平,为培养高素质技术技能人才做好有力支撑。

2.坚持系统性与导向性兼顾

高职院校“双师型”教师认定工作要系统谋划、认定范围要明确、认定标准要清晰、评价指标要科学合理、评价主体要充分发挥企业的作用,同时导向要鲜明,与职称评定、职级评定要区分开来,充分体现“双师型”教师的工作职责、能力高低和业务水平。

3.坚持框架稳定与动态调整结合

遵循“双师型”教师认定工作的内在逻辑和全面、系统、连续原则,保持必备要素的相对稳定;同时应结合社会发展、经济转型升级、企业发展诉求、学校“双师型”教师的整体水平进行多样性、变化性合理调整,做到稳定与创新的有机统一。[3]

三、高职院校“双师型”教师评价指标的确立

国家“双师型”教师认定标准体现了“三突出、三层级、多维度”的特点。三突出,即突出政治引领、突出教学创新、突出企业实践。三层级,即构建了初、中、高三个层级的认定框架。多维度,即建立了“双师型”教师多维评价标准,包括教学能力、创新能力、实践能力、社会服务等方面。

江苏省高等职业教育“双师型”教师标准采用“4+4”模式开展,即四项基本标准及教学业绩、教育研究、实践能力、专业成果为主要指标的评价体系。

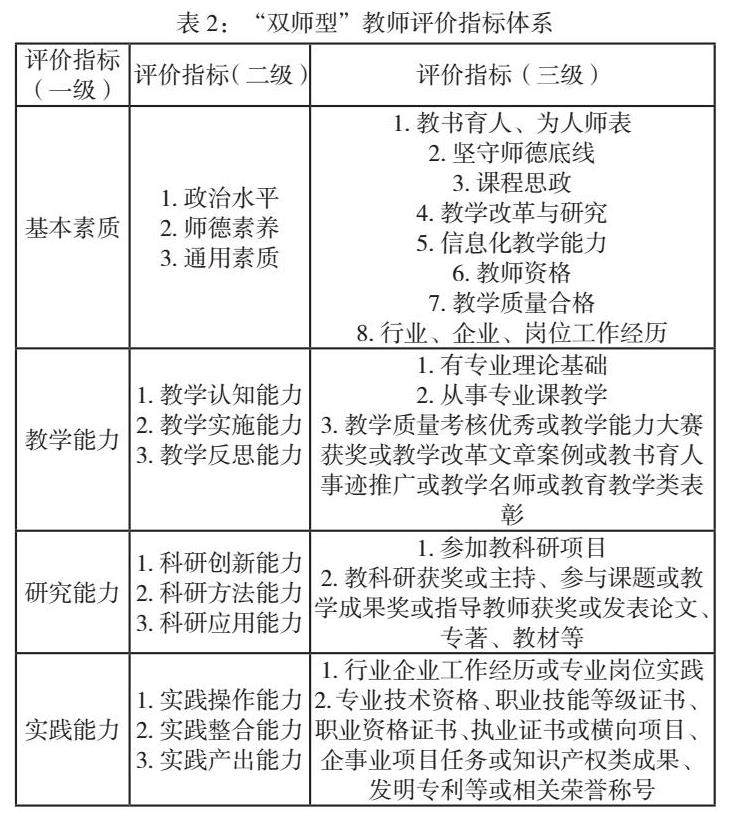

结合国、省相关政策、制度、标准,并立足学校“双师型”教师队伍实际,研究构建了“一通用三侧重”集通用性、教育性、职业性、专业性于一体的三级“双师型”教师评价指标体系。

从“双师型”教师评定标准中可以看出,培养“双师型”教师不仅要基本素质过硬、教学水平强、研究能力高、更关键的是提升教师的企业实践经验,通过深度参与相关行业、企业、岗位具体实践,加强校企合作、产教融合、科教融汇,提高教师对本专业技术工艺、技术标准、技术流程的掌握能力,并与教学相融合,将实践技能转化为课程内容与课程标准。

经过探索和实践,构建了基本素质为“基”、教学能力、研究能力、实践能力等三种能力为“要”的“双师型”教师评价框架,形成了包含4个一级指标、12个二级指标、15个三级指标在内的“双师型”教师评价指标体系,真正落实立德树人根本任务,着力打造德技双馨、素质优良、专兼结合、结构合理的高素质“双师型”教师队伍,服务现代职业教育体系建设。

参考文献:

[1]佛朝晖.职业院校双师型教师认定标准实施现状、问题与建议[J].中国职业技术教育,2022(25):24-28.

[2]全守杰,张惠冰.高职院校“双师型”教师队伍的建设机制与优化路径——基于“双高计划”职业院校的质性分析[J/OL].现代教育管理:1-12.

[3]孙慧娜,付从荣.职业教育“双师型”教师培养:研究动态、主题透视及图景展望[J].高等继续教育学报,2023,36(04):53-59.

本文系2022年度江苏省高等教育学会评估委员会课题一般项目“专业认证背景下高职院校‘双师型’教师评价体系研究”、2021年度徐州工业职业技术学院专项课题“高职院校‘双师型’教师资格认定标准体系的构建与实践”(课题编号:XGY2021IB02)的研究成果。

作者简介:张书(1988—),学历:硕士研究生,职称:助理研究员,研究方向:高职教育管理。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号