- 收藏

- 加入书签

基于国家中心城市背景下郑州市“海绵”韧性城市建设存在问题及对策研究

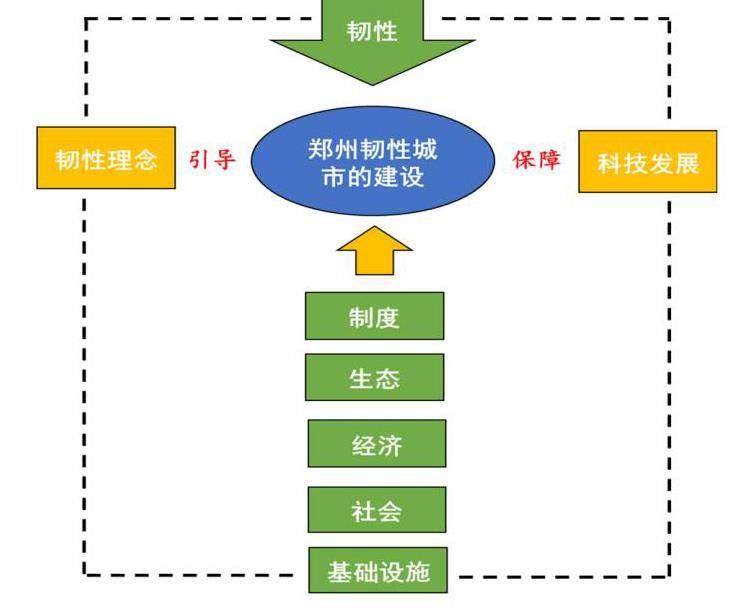

摘要:近年来,郑州作为国家中心城市,发展步伐加快,发展速度和成效显著。但目前城市“海绵化”,即韧性城市建设还存在一些问题。城市的应急管理与韧性水平有待提升,因此推进韧性城市建设具有现实紧迫性。本文结合郑州城市当前发展的现状情况,重新审视和思考韧性城市建设的理念、提出以韧性发展理念为引导,加强科技创新的保障作用,综合考虑基础设施、社会、经济、生态、制度等五个方面的可持续发展。

关键词:国家中心城市;韧性城市建设;问题及对策

1.引言

新冠疫情的反复爆发给世界各国敲响了警钟,也反映出中国各个城市的应急管理与韧性水平有待提升,因此推进韧性城市建设具有现实紧迫性。2020年11月,党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,并首次提出建设韧性城市,这是针对我国城镇化建设提出的新要求。贯彻落实好这一要求,积极推进韧性城市建设,对于推进以人为核心的新型城镇化,实现高质量发展具有重要意义。

近年来,郑州作为国家中心城市,发展步伐加快,发展速度和成效显著。如图1所示,目前郑州仍处于国家中心城市第二梯队,但从成长性指数上看,2019年郑州发展步伐加快,排第三位,仅次于成都和西安,发展潜力巨大。

另一方面,在加强韧性城市建设学术交流方面,郑州在全国各大城市中也占有先机,早在2019年12月16-17日,中国城市科学研究会韧性城市专业委员会成立暨第一次工作会议和第一届“韧性城市与智慧发展”论坛就选择在郑州举行。

2.韧性化城市建设存在的问题

然而,目前国内韧性城市建设还存在一些问题,主要体现在以下三个方面。首先是国家中心城市韧性城市建设未明确纳入规划,规划举措缺乏可操作性;据统计,截至目前,仅北京在《北京城市总体规划(2016—2035年)》中提及了城市韧性理念,而且在规划细则与落实方面还有待进一步完善,其他城市均未规划;其次是城市应急管理体系尚不健全;新冠疫情反映出国家中心城市的应急管理体系建设仍然存在不健全、不灵活、不合理之处。疫情所折射出的城市应急响应迟缓、社区人员配置不足、区域协作机制不健全、基础设施建设韧性差等问题。第三是尚未形成真正意义上的多中心网络化空间结构;国家中心城市的多中心网络化空间结构均初具雏形,但过密与过疏并存等问题突出,使得城市空间韧性有待增强。国家中心城市发展仍然由城市中心大团主导,中心城区的服务功能持续集中,单中心空间发展模式尚未被打破,城市发展韧性不足。

以上不足也是目前郑州发展韧性城市所面临的主要问题,需要借鉴先进经验来弥补。

3.郑州市韧性化城市建设的实施对策

方案可以概括为“一个中心,两个抓手,五个布局”,即以郑州韧性城市的建设为“一个中心”和目标,以韧性理念和科技创新为“两个抓手”,以提高城市基础设施、社会、经济、生态和制度等的韧性为“五个布局”。整个研究框架如图2所示,研究思路具体如下:

首先要将韧性理念引领作用始终作为韧性城市建设的一条主线,做好宣传、宣讲和启蒙等舆论工作,调动大家积极性,让城市的各行各业都行动起来,自上而下地革新韧性城市理念,不管是防震减灾还是病毒防控,气候灾难等领域都将以人为核心,使城市灵活应对各种突发事件,增强城市抵御风险和自我恢复能力, 倡导为建设韧性郑州贡献自己的力量;另一方面,科技发展要发挥重要保障作用,科技发展是第一生产力,是实现智慧郑州、韧性郑州的根本保障。在以上两个抓手的落实和实践下,对韧性城市的建设,着力从以下五个方面展开布局:

3.1基础设施韧性建设

基础设施建设主要完善郑州交通基础设施,实现交通网络化。郑州交通基础设施规划要具有前瞻性,要有一定冗余和模块化处理机制,在郑州城市内部完善地铁、公交等公共交通线路建设。增加冗余度意味着城市一旦遭遇危机袭击时,丧失部分功能时,面临失灵或瘫痪的局面,那么如有备用冗余模块即可补充以弥补,防止灾难的扩大。此外,冗余和模块化机制尽量相对独立,相互网络联动,才能相互救助,而对于基础设施如水源、电路、主干道、食品以及医疗等备用系统要相对灵活,避免使救援陷入绝路,耽误最佳救援时期,发生在郑州的7.20暴雨给我们以深刻的教训。

外部完善“米”字型高铁、郑州航空港、高速公路网、黄河水道(航运)等建设,打通区域交通网络。通过网络化建设提高郑州应对突发公共危机,疏散和运输人员与生活物资的能力,提升地区活力。

3.2社会韧性建设

社会韧性主要是提高社区系统的韧性,社区系统是良好城市管理建设的基础。要完善郑州基层社区建设,解决社区管理中人员配置与处理危机能力不足等难题;在郑州7.20暴雨时,部分社区领导由于缺乏远见,管理人员懈怠,没有提前储备物资,预先采取行动,暴雨造成大面积断水断电,居民被困,车库等被淹没,公共财产损失惨重等问题。其次,强调各社区要严格按照城市管理规定,强化社区积极参与、公众参与,增强社会文明和防灾减灾,疫情防空等宣传教育。如在新冠肺炎反复袭击郑州时,社区人员积极在社区公告栏,小区显眼处张贴预防病毒小常识,宣传疫情防空策略,普及病毒传播的知识,引导居民做好防护,并组织社区人员定期做好核酸检测,发现可疑病毒携带者,及时上报组织人员隔离等措施,社区管理人员呼吁社区居民积极配合城市防控管控要求,为郑州的疫情防空做了重要保障,大幅度减少病毒对城市的危害。

3.3.经济韧性建设

发展经济结构多样性,实现风险分散。当城市在遭遇风险时,城市经济的快速反弹能力和恢复能力是城市韧性建设的重要保障。

郑州经济韧性建设要由目前城市单一的经济结构向经济结构多元化转变,郑州市第一产业比例结构较少,并且不断下降。郑州市人口多,耕地,林地面积少,并且大量土地被用作城市开发,导致粮食供给不足。第二产业占主导地位,但是近年来也在减少。传统工业在郑州市比较有优势,源于带动力和产出力。但是,目前买方市场占主导,出现盈利能力下降,甚至亏损。其次,传统产业耗能多,污染严重,容易造成雾霾,水污染等不利于城市建设。第三产业比例不断增加。金融、旅游、电子信息业等新型产业得到不断发展,这和城市规划发展战略地位是密不可分的。因此,要优化郑州当前第一、第二和第三产业的比例,继续降低重工业的比例,增加初级制造业、劳动密集型产业比例。

同时,要优化城市产业空间布局,促进郑州各区域协调发展。郑州市主城区为综合服务中心,商贸、金融、高新产业圈;航空港是郑州市经济新区;郑州东部、西部和南部作为城市新功能的辅助,疏散主城区人口,交通等,根据城区自身实际情况,合理规划各个产业基地。

3.4.生态韧性建设

推进城市生态韧性建,要提高郑州社会生态系统应对环境风险的能力。要求郑州建成区如航空港区、郑东新区、高新区、经开区等绿地等领域的协同发展,结合郑州市“东强、南动、西美、北静、中优、外联”的城市发展功能布局。

考虑郑州总面积(7446km2)和人口承载量,建设以森林为主,合理布置湿地、野生动物栖息地,统筹推进城市生态建设体系,城乡绿化美化工程,生态公园体系;合理规划城市建成区绿地率、人均公园绿地面积,目前郑州市城区大型公园覆盖达2000米,力争每500米有一个绿色用地。

郑州市在城乡结合处打造生态隔离带,重点以高铁、铁路、国道以及省道沿线,主城区涉及到金水区、二七区及管城回族区等其他几个区,生态隔离带实现了绿化美化环境的同时,又能降低噪音污染,提升居民的生活质量。

郑州市将着力构建“一河二区四带三网多组团多园区”的总体布局,促进森林质量明显提升,生态环境明显改善,推动郑州森林“绿城”向森林“绿都”跨越式提升,实现天蓝地绿水净的美丽郑州。

3.5.制度韧性建设

制度韧性建设是韧性城市建设的依据和标准。政府要协调各政策制定和发布部门,完善郑州韧性城市建设制度的规划、政策和设计,加强郑州城市应急管理体系建设,形成城市防灾格局,在巩固防灾设施等方面做出明确的制度安排。

郑州市委,街道、社区、高校以及相关部门党员同志积极发挥带头作用,各个部门之间联防联控,通过大数据移动平台,智慧城市等对各个部门积极进行排查,控制病毒源头。医务系统人员随时前赴相应社区进行检测,为了及时快速发现病源,郑州市甚至动用公交车行驶在主城区,随叫随停为大家做核酸检测。

作为国家中心城市的郑州,在经历了7.20洪水和疫情的反复袭击之后,市政府加快推进了城市应急指挥救援系统、生命线应急保障系统、应急救灾物资储备系统建设,建立与周边地区的区域一体化防控、信息公开和共享机制,提高应急管理水平(李国平,2020)

以上“五个布局”中各部分既独立又内部具有联系,互相补充,相互协调,缺一不可。

结语:

本次研究结合郑州城市当前发展的现状情况,国家中心城市建设视域下重新审视和思考韧性城市建设的理念、针对国内城市建设存在的上述问题,借鉴国际先进发展经验,提出以韧性发展理念为引导,加强科技创新的保障作用,综合考虑基础设施、社会、经济、生态、制度等五个方面的可持续发展。

参考文献

[1] 李国平,杨艺.国家中心城市的韧性城市建设研究[J].区域经济评论,2021,(1):57-63.

[2] 文婧,朱玲琳.新冠肺炎疫情下推进武汉韧性城市建设的路径分析[J].公共卫生治理,2020,(2):8-11.

[3] 张明斗,冯晓青.韧性城市的建设框架及推进策略研究[J]. 广西城镇建设,2018,(12):20-33.

[4] 张明斗,冯晓青.韧性城市: 城市可持续发展的新模式[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版),2018(2):59-63.

[5] 大河网.“郑”在发力高标准引领国家中心城市建设[A/OL].(2021-3-3).https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693204489909867777&wfr=spider&for=pc

作者简介:程灿,女,河南信阳人,讲师,研究方向:语言习得

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号