- 收藏

- 加入书签

聚焦 品析 融通:跨学科学习的另一种探索

——部编版六上《月光曲》(第二课时)教学案例

《月光曲》是部编版小学语文六年级上册第七单元的一篇文章,主要讲述了著名音乐家贝多芬同情穷鞋匠兄妹俩,为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作《月光曲》的传说故事。

本单元的人文主题是“一首歌,一幅画,一件小工艺品……一段美好的艺术之旅”,语文要素是“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,可见本单元的人文主题和语文要素高度契合,都指向从音乐、绘画、戏曲等多种角度带领学生感受艺术之美。因此,在《月光曲》一课的教学中,笔者搭建了多种支架,和学生共赏艺术之美。

一、聚焦对话,感受艺术的情感美

(一)案例描述

师:请同学们同桌分角色读一读盲姑娘与贝多芬的对话,谈谈你对文中人物的看法。

生:我认为盲姑娘对贝多芬的曲子肯定很熟悉。

师:你从哪里看出来的?

生:因为盲姑娘听完贝多芬的曲子后说“弹得多纯熟哇!感情多深哪!”

师:小女孩有没有见过贝多芬本人?

生:没有,因为她是盲人,看不见别人的。

生:没有见过,因为他们家很穷。

师:没有见过贝多芬,为什么这么肯定地说“您,您就是贝多芬先生吧?”

生:因为小女孩和贝多芬一样喜欢弹琴,所以她听懂了音乐中的含义。

生:我认为小女孩是贝多芬的知音,虽然没见过面,但是一听到曲子就认出来了。

师:是啊,你们说的都很好,此时此刻,从未见过面的两人惺惺相惜,就是知音。所以,贝多芬才会说——引读“您爱听吗?我再给您弹一首吧。”,你从这句话中又有什么感触呢?

生:我从“您”这个字感受到贝多芬对小女孩很尊敬。

师:是啊,我们一般只有在称呼比自己大的人时才用“您”字,这里贝多芬却连用两个“您”字,可见贝多芬十分地尊重这个小女孩。也为自己找到了知音而感到激动。

师:俞伯牙摔琴谢知音,贝多芬再弹一曲为的也是知音!让我们再一次朗读这段感人的对话,感受两人之间宝贵的知音情谊。(男女生合作读)

(二)案例评析

此教学片段中,笔者抓住贝多芬与小女孩的对话,在分角色朗读中引导学生体悟小女孩对音乐的痴迷与热爱,对贝多芬的了解,虽然未曾谋面,却能凭借一段乐曲认出贝多芬。而贝多芬的一句话,轻轻的一个“您”字,道出了贝多芬不平静的心情,道出了觅得知音的激动与喜悦。这些深层含义只有深入去解读文本,才能从这细节中发现不一样的东西。正因为有一双会发现的眼睛,才能更好地激发学生学习的兴趣,运用分角色朗读这一学习支架,学生更能体会到贝多芬与小女孩之间的惺惺相惜,在不断地对话朗读中,更深入地体会到艺术的情感美。

二、聚焦画面,探寻艺术的语言美

(一)案例描述

师:贝多芬是伟大的音乐家,音乐就是他的生命,他的语言。于是,借着清幽的月光,按起了琴键,《月光曲》的旋律在月光下倾泻而出。请默读课文第9自然段,找出体现《月光曲》旋律变化的语句,并用“ ”标记出来。

生:我找到的是“月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光”。

师:这幅画面给你什么感觉?

生:很柔美,我如果在海边的话会很舒服。

师:那就请你带着这种感觉去读一读这句话吧。

生:(很动情地)“月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光”。

师:我看到了一幅很唯美的画面,你们看到了吗?谁来说说你的画面中出现了什么?

生:我想到的是一望无垠的大海上,一轮明月正从水天相接的地方缓缓升起,海面上瞬间变得波光粼粼,十分漂亮。

师:你的画面中有明月和大海,呈现了一种动态美。还有其他同学补充吗?

生:我想到了整个海面都被月光照亮了,就像铺上了一层银色的地毯,煞是好看。

师:你可真会想象!把月光照耀海面想象成银色的地毯,这样唯美的画面能为我们朗读出来吗?

生:(柔和地)“月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光”。

师:请大家继续欣赏《月光曲》,说说你还听出了哪些画面?(播放第三乐章)

生:我听出来这时候海面变得不平静了,因为旋律突然从柔和变得十分激昂了。

师:你真会读书!看来你有一双灵敏的耳朵。其他同学听出来了吗?文中是怎么描述这幅画面的?

生:齐读“忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……”

师:在这幅画面中,你又看到了什么?

生:(说说自己想象到的画面)。

(二)案例评析

新课程标准中指出:“语文课程应培育学生热爱祖国语文的思想感情,指导学生正确理解和运用祖国语文,丰富语言的积累,培养语感,发展思维,使他们具有适应实际需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力……”可见,语文课必须上出语文味,要踏踏实实地进行语言文字的训练,提高学生的语文素养。

本单元的语文要素是“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,因此,在这个教学环节中,笔者带领学生抓住第九自然段中皮鞋匠想象到的画面,结合音乐《月光曲》,让学生充分展开想象,说一说自己脑海中出现的画面,通过想象画面这一学习支架,让学生明白,这些画面都不是眼睛看到的,而是想象出来的,音符在这里变成了一个个文字,给我们创造了一幅幅唯美的画面,从而拉近与艺术的距离,通过赏析文本中“微波粼粼”“轻纱似的微云”等词语,更好地探寻艺术的语言美。

三、倾听音乐,激发创作的想象美

(一)案例描述

师:刚才我们通过欣赏《月光曲》,想象海面上的微波粼粼和惊涛骇浪,带给我们截然不同的感受,可见文字与音乐是相通的,我们可以将听到的音乐通过想象转换成文字,变成一幅幅画面,感知艺术的美妙。

师:请欣赏《赛马》,边听边想象画面,试着把你想到的画面写下来。(课件出示:闭眼倾听《赛马》,展开想象……你仿佛看到了怎样的画面?在什么地方,环境怎么样?有哪些人?在干什么?)

生:欣赏《赛马》,闭眼想象。

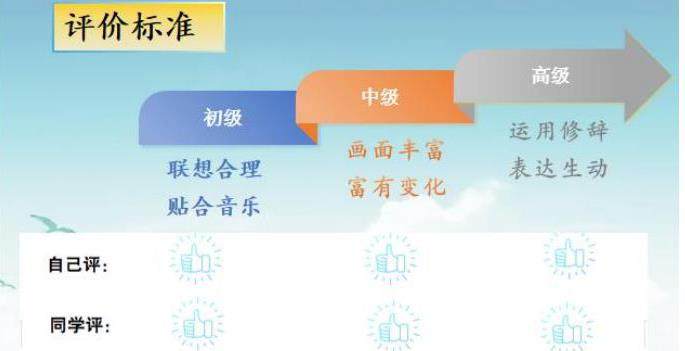

师:在下笔之前,先来看看这份评价标准。请一位同学为大家读一读。

生:朗读评价标准。

师:你认为自己能达到什么级别呢?

生:我觉得可能是中级吧。

师:大家在动笔前先预设一下自己能达到的级别,等到写完后,我们再来看看是否和你预想的一样。

生:动笔创作。

师:谁第一个来展示?

生:朗读自己的想象作品。

师:你创作前给自己打的级别是什么?现在给自己打什么级别?还一样吗?

生:写之前我觉得是中级,写完后我觉得可以达到高级了(笑)。

师:是呀,所以人的潜力是无穷的,每个人都不能被定义,要相信自己。把掌声送给他。

(二)案例评析

张华教授曾说过:“好的课程,就是让孩子创造着长大,而不是长大了再创造。”这就需要教师们将多个学科进行跨界整合,首先设计者要有发展的眼光,富有创造性地整合多种学习资源,如此才能引领着学生不断提高创造能力,培养更符合未来生活的人才。

此教学片段中,笔者借助评价标准这一支架,帮助学生明确创作要求,在之后的创作中更加有的放矢,而且,在创作之前要学生自己预估能达到的等级,等到学生完成作品后,再一次进行自评,两次评价的差异,就是学生通过老师的指导以及评价标准得到的素养提升,让学生的进步可视化,这也体现了“教—学—评”一致性。

这节课例中,笔者运用搭建分角色朗读、想象画面、倾听音乐、评价标准前置等多元支架,力图带领学生领略艺术之美,在潜移默化中受到美的熏陶,在跨学科学习之路上进行了一次创新尝试,从而提升了学生的整体审美素养。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号