- 收藏

- 加入书签

浅探高中历史高考模拟题命题思路

摘要: 原创试题的主要依据:高中历史教材、《普通高等学校招生全国统一考试大纲(文科)》以及高考历史的命题趋势、时政热点。在试题的编订过程中,注重新旧教材的整合,渗透新高考的通史思维,践行新课程标准的理念;挖重点内容,抓主干知识,综合考查学生的历史核心素养。注重考查学生在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法来获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题的能力;以考查核心素养为重心,着眼于学生的历史学科思维品质和在新情境下解决问题时提升历史核心素养。

关键词:高考命题趋势;历史主干知识;历史核心素养

一、客观卷选择题按照时间顺序设计,凸显高中历史主干知识脉络,通过新情境新史料新角度侧重考查历史发展阶段特征和考查考生的综合素养。试题的主要依据:高中历史教材、《普通高等学校招生全国统一考试大纲(文科)》以及高考历史的命题趋势、时政热点。在试题的编订过程中,注重新旧教材的整合,渗透新高考的通史思维,践行新课程标准的理念;挖重点内容,抓主干知识,综合考查学生的历史核心素养。

24.(原创题)春秋战国有位思想家言:“生育天地而不衰败、资助万物而不匮乏者也;天得之而高,地得之而厚,日月得之而行,四时得之而序,万物得之而形”。又言:“国之利器,不可以示人。”据此可知,当时( )

A.儒家追崇的礼制秩序遭到破坏

B.春秋初年百家争鸣的局面开始形成

C.道家强调规律的客观物质属性

D.法家侧重强调君主要掌握国家利器

【答 案】C

【命题意图】本题考查先秦思想的变化,以有位思想家为切入点,考生学生对“百家争鸣”各派思想内涵的理解。

【素养落地】题干将时空定位在春秋战国时期,引导学生对春秋战国百家争鸣进行分析理解,彰显历史基本概念和基本史实的重要性,旨在培养学生时空观念、历史解释核心素养。

【解题思路】春秋“生育天地而不衰败、资助万物而不匮乏者”“天、地、日、月、四时”“万物得之而形”可知自然是有规律的,而“国之利器,不可以示人”也反映国之利器,亦是有规律,但不可示人,故C项正确;儒家追崇的礼制秩序遭到破坏,在材料中没有反映, 排除A项;“春秋初年百家争鸣的局面开始形成”表述所给材料不能反映,故排除B;“法家侧重强调君主要掌握国家利器”不符合材料所述,故排除D项。

28.(原创题)1902年,梁启超创办的《新民丛报》在日本横滨正式出版发行。在《新民丛报》的创刊号上,其《本报告白》宣言办报宗旨:本报取大学新民之义,以为欲维新吾国,当先维新吾民。中国所以不振,由于国民公德缺乏,智慧不开,故本报专对此病而药治之,务来中西道德以为德育之方针,广罗政学理论以为智育之本原。据此可知他意在( )

A.提倡思想革命实现民主和平等

B.启发民智增强公德以振兴中国

C.促进维新变法运动以实现改良

D.推翻君主专制以谋求民主革命

【答 案】B

【命题意图】本题考查近代维新思想,通过梁启超创办的《新民丛报》创刊号上,其《本报告白》宣言办报宗旨,体现提升民智对国家的影响,意在考查学生对历史阶段特征和历史事件内在联系的掌握情况。

【素养落地】时空观念 家国情怀

【解题思路】材料“取大学新民之义,以为欲维新吾国,当先维新吾民。”“中国所以不振,由于国民公德缺乏,智慧不开,故本报专对此病而药治之”体现的是梁启超倡导启发民智增强公德,进而振兴中国,实现强国的目标,故选B项;材料中没有体现民主平等,排除A项; 1902年梁启超在日本创办《新民丛报》,维新变法运动已失败,排除C项;材料中反映的是梁启超是1902年的主张,不主张民主革命,排除D项。

30.(原创题)1933年,张岱年在《论外界的实在》论证“新唯物论”的一个基本原理:外界的客观实在性。他在多次在大学课堂强调:“中国民族现值生死存亡之机,应付此种危难,必要有一种勇猛宏毅能应付危机的哲学。”“惟有赖文化之再生,然后中华民族才能复兴。”“中国若不能创造出一种新哲学,则民族再兴只是空谈。”1942年,他的著作《中国哲学大纲》公开出版。这说明()

A.研究者必须紧跟时势变化,不断调整研究方向

B.哲学著作是时代的产物,是当今社会现实的客观反映

C.文化研究的价值在于经世致用,求实创新

D.外界的客观实在性有助于人们应对现实困难

【答 案】C

【命题意图】本题考查抗日战争,意在考查学生对材料有效信息进行完整、准确、合理解读的能力。历年高考对抗日战争有不同程度的考查,试题一般会突出对抗日战争时代大环境的考查。本题以张岱年的著作和重要讲话为历史情境,印证史学研究热点中华民族精神与时政热点文化自信文化创新,结合新教材史学理论研究以及结合中华民族精神、文化创新,引导考生树立文化自信和中华民族精神认同,合理运用历史思维辩证地作出判断。

【素养落地】本题通过对1933年、1943年时代大背景即抗日战争大背景下学者的创作与时代精神的创设,提升考生历史思维和分析能力,落实唯物史观素养、时空观念和家国情怀素养。

【解题思路】1933年、1943年时代大背景即抗日战争大背景下学者的创作与时代精神,材料中强调“必要有一种勇猛宏毅能应付危机的哲学”、“ 惟有赖文化之再生,然后中华民族才能复兴”,反映了文化研究的价值在于经世致用,求实创新,故选C;材料没有体现“不断调整研究方向”,排除A;“哲学著作当今社会现实的客观反映”材料中没体现,排除B;“外界的客观实在性有助于人们应对现实困难”材料没反映,排除D。

31.(原创题)1956年12月,毛泽东在约见黄炎培等人时指出,要使地下工厂合法化,可以雇工,只要社会需要,地下工厂还可以增加,可以消灭了资本主义,又搞资本主义。毛泽东称之为“新经济政策”。据此可知,当时我国( )

A.充分借鉴苏联社会主义建设相关经验

B.努力探索符合国情的社会主义道路

C.私人经济是社会主义市场经济的补充

D.全面建设社会主义取得了瞩目成就

【答 案】B

【命题意图】本题以1956年毛泽东谈话中指出“可以消灭了资本主义,又搞资本主义”称之为“新经济政策”切入点,考查建国初期我国的经济建设,设计本题强调复习备考过程中需关注“四史”复习。本题考查考生准确解读历史现象并运用历史学科思维分析问题的能力,以及时空观念、史料实证等素养。

【素养落地】时空观念 史料实证

【解题思路】 根据所学可知:1956年三大改造完成社会主义计划经济体制在中国确立,但在题干中毛泽东提出“可以雇工,只要社会需要,地下工厂还可以增加,可以消灭了资本主义,又搞资本主义”可知在当时在探索符合国情的社会主义道路,B项正确;苏联社会主义建设实行单一的公有制和排斥市场的指令性计划经济,与题干中可以雇工,搞资本主义不符,排除A项;1956年确立了计划经济体制,非社会主义市场经济体制,排除C项;题干并未体现全面建设社会主义取得的成就,排除D项。故选B项。

34.(原创题)列宁在1922年初写道:“这一政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。”……新政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“俄国将会变成社会主义的俄国”。由此可知( )

A.这一政策主要解决了工业化问题

B.此政策完成了向社会主义过渡

C.俄国快速地建设成了社会主义国家

D.实际落实过程中并未长久坚持

【答 案】D

【命题思路】本题考查苏俄的社会主义建设,意在考查学生解读材料信息、分析历史问题的能力。其考查的核心素养有时空观念、历史解释等。

【素养落地】时空观念 历史解释

【解题思路】材料中的关键词“1922年初”、“并不改变工人国家的实质”“取得许多令人注目的成就”,分析材料可知是列宁推行新经济政策,但后来没有长期坚持,故D项正确;由于新经济政策后来被废除,没有完成向社会主义的过渡,故B项错误;AC指斯大林模式实现了工业化,排除AC。

35.(原创题)某讽刺漫画画作《军火铺》:美国在乌克兰问题上的从“点火”到“拱火”,从“火上浇油”到“趁火打劫”,刺激乌克兰与俄罗斯开火。对此理解正确的是( )

A.美国主要卖军火大发战争财

B.美国推行霸权主义左右世界局势

C.国际形势呈现动荡与不安局面

D.乌俄战争受到美国军火支撑

【答 案】B

【命题思路】本题通过时政热点乌俄战争为切入点,考查学生对世界政治局势的宏观把握,对材料进行逻辑分析和判断的能力。

【素养落地】考生需要结合史料分析和历史解释的核心素养进行分析材料,引导考生关注周年大事及时政热点,树立国际视野,培养时空观念、历史解释、家国情怀等历史学科核心素养。

【解题思路】结合所学知识和图片材料信息可知在国际局势美国推行霸权主义,故B项为正确答案;通过历史解释素养可判断材料中,美国卖军火是表面情况,排除A项;国际形势呈现动荡与不安局面 是迷惑性选项,排除C项;乌俄战争仅乌克兰一方受到美国军火支撑,排除D项。

二、第Ⅱ卷主观卷材料题,第42题为开放性试题,近十年此题形式都呈现年年创新,年年新花样,但都体现了以历史学科核心素养为考查要义。注重考查学生在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法来获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题的能力;以考查核心素养为重心,着眼于学生的历史学科思维品质和在新情境下解决问题时提升历史核心素养。

42.(12分)(原创题)阅读材料,完成下列要求。

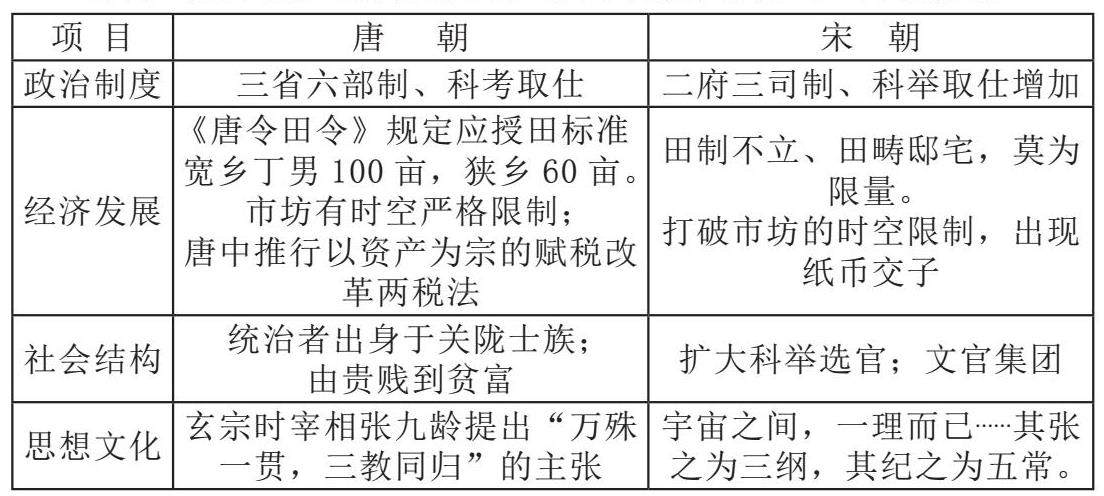

材料 唐宋发生的历史变迁,从不同侧面反映了时代的进步。

根据所给材料并结合所学知识,就整体或者某一角度自拟一个论题进行论述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰))

【命题思路】本题以表格式唐宋历史政经社思四个角度横向比较为切入点,主要是受到史学界争论大的唐宋变革论的启发,但不采用日本学者“唐宋变革论”这一有异议的观点来出题,而是通过设置表格的形式将唐宋在政治、经济、社会结构、思想文化方面呈现关键词语的形式来考察考生的综合素养。设置表格来展现史料的方式,是仿照2022年历史高考真题42题的形式——表格呈现史料,这样可以控制考生的阅读量和分析时间,多给考生理清思路的时间。在设置问题方面,根据对近几年(包括新高考)42题开放性试题的整理分析,形式多样是其最突出的特征,高考试题趋向平稳过度,选择了较常见的“自拟论题进行论述”的形式设置了这道开放性试题。本题紧扣高考命题方向,主要考查中国古代史,尤其是唐宋时期的历史主干知识,意在考查考生获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐释事物、论证和探讨问题的能力。鼓励考生自主发现问题,独立提出并论证历史观点,要求考生运用历史思维,在分析历史史事的过程而注重解释历史事物的能力,还要用规范和富于逻辑的语言进行清晰、有条理地表达。是对考生高阶能力即探究能力和历史论证能力的考查,体现高考试题服务选才功能。考生在梳理材料信息后可以得出正因为唐宋历史的发展变化,更好地理解历史是不断发展前进的唯物史观,在学习中华民族优秀传统文化过程中砥砺前行,开拓进取,学以致用,从而使学生树立起理论自信、文化自信和道路自信,培养考生家国情怀素养。

【素养落地】综合考查时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释和家国情怀五大核心素养

【解题思路】本题为开放性试题,从“整体或某个角度提练一个观点进行论述”进行作答或评分。首先,解读材料,分析得出表格材料中涉及唐朝、宋朝关于政治制度、经济发展、社会结构、思想文化之间的比较,因此可提炼出观点如:整体角度对唐宋进行比较,或者从四个比较角度选择一个角度进行唐宋论述;其次结合唐宋的相关史实(整体或某个角度的相关史实)对观点进行论证;最后将观点进行升华,得出一定的认识,前后呼应主题观点,升华主题。

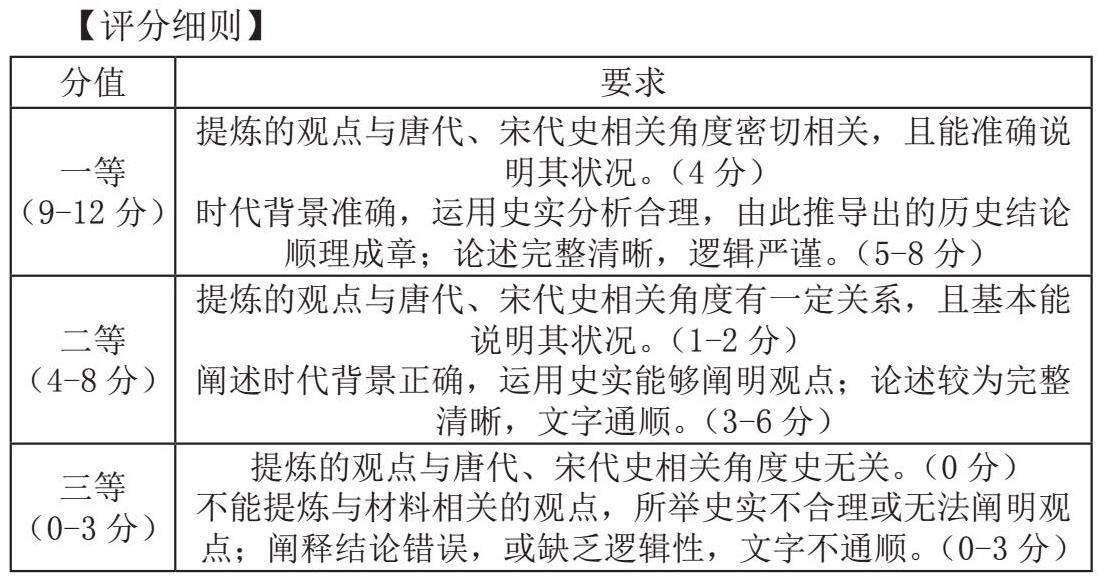

【评分细则】

参考答案

示例一 唐宋政治经济思想发展各具特色。(选取整体角度)

唐朝三省六部和科举制的推行,促进了唐朝国家治理体系的有序进行。但唐朝中后期藩镇割据局面,严重削弱了唐朝的统治力量。唐朝时期农业、手工业继续发展,小农经济占主导地位,商业活动由政府统一管理,农村集市贸易也发展起来,柜房和飞钱促进了商业发展。隋唐三教合一,佛教和道教的发展,挑战儒学的正统地位,唐中叶以后,儒学大师韩愈率先提出要复兴儒学,提出了儒家的“道统”思想。

唐末五代剧烈变动带了的政治局面的复杂,太祖“杯酒释兵权”以及调整的中枢体制,最终促使太宗提出“分化事权”的执政原则,中央推行二府三司制,加强控制地方,彻底解决藩镇割据问题,科举选官人数大增,造成三冗问题,形成积贫积弱局面。在宋朝时,“田制不立”即采取不抑兼并的土地政策,市坊的时空界限被打破,商人的地位提高,出现了世界上最早的纸币交子,经济重心南移,海外贸易繁荣,商品经济得到充分发展。宋代儒家学者融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系,将封建纲常上升到天理的高度,以维护封建专制统治和等级秩序,对中国文化和中国哲学的发展产生了深远影响。

总之,唐宋社会发展各具时代特色,各有千秋。

示例二 宋朝在国家治理方面比唐朝更具有加强中央集权的时代特色。(政治制度角度)

唐朝在中央实行三省六部制,三省之间互相制衡,从而削弱了相权,加强了皇权;三省分工明确,提高了行政效率并且有助于减少决策的失误。科举制在选官上打破世家大族的垄断,加强了中央集权,通过读书、考试、做官结合起来,扩大了选官范围,扩大了统治基础。科举制使官员选拔变得更加公平公正,中国古代选官制度逐渐走向成熟和完善。这些制度的推行,促进了唐朝国家治理体系的有序进行。唐末五代剧烈变动带了的政治局面的复杂,最终促使太宗提出“分化事权”的执政原则。太祖“杯酒释兵权”以及调整的中枢体制,中央推行二府三司制,加强控制地方,并设通判负责监督。通过扩大科举选官人数大增,但也造成三冗问题,形成积贫积弱局面。

总之,宋朝在国家治理方面比唐朝更具有加强中央集权的特色,反映了时代的要求。

示例三 宋代宽松的商业环境促进商业经济空前繁荣,比唐代经济得到更充分的发展。(经济发展角度)

在唐朝以自给自足的小农经济占主导地位,严格推行重农抑商的政策,市坊限制仍较严格,商业活动由政府统一管理,唐朝时期农业、手工业发展,大运河的开通,有利于商品流通。农村集市贸易也发展起来,柜房和飞钱促进了商业发展。唐朝海上和陆路丝绸之路得到发展,对外贸易发达。但唐朝商业得不到充分发展,城市主要以军事,政治中心为主,有严格的坊市界限,商品经济总体发展受限。在宋朝时,“田制不立、田畴邸宅,莫为限量”即采取不抑兼并的土地政策,商品经济得到充分发展,市坊的时空界限被打破,商人的地位提高,出现了世界上最早的纸币交子,经济重心南移,南方经济超过北方。海外贸易繁荣,外贸税收成为宋朝国库的重要财源。

总之,宋代宽松的商业环境促进商业经济空前繁荣,比唐代经济得到更充分的发展。

示例四 唐宋时期社会发展推动了社会结构的变动。(社会结构角度)

唐朝统治者李氏集团出身于关陇士族,但士族到唐末五代世微;自唐朝中后期至宋朝,科举制的完善与发展,使庶民也有晋升的机会,也可通过科举进仕参与政治;按丁征收的租庸调制把农民严格束缚在土地上,农民与地主的依附关系强,唐中期推行按资产为宗的两税法,推动了以财富划分为主的阶层流动性增强,庶族地主阶级力量崛起和壮大;唐后期藩镇割据,战乱不断,这些因素都促进了社会结构的变动。宋代商品经济的发展使市民阶层的壮大,让统治者重视民生发展,庶民的地位有着极大的提高。农民由国家严格控制的均田民转变为以租佃关系为主的佃农,人身依附关系减弱。

总之,唐宋政治经济的发展推动了社会结构的变动。

示例五 宋代儒学适应了唐末以来重建伦理纲常的需要,推动了儒学进一步发展。(思想文化角度)

隋唐三教合一,佛教道教的发展,挑战了儒学的正统地位,唐中叶以后,儒学大师韩愈率先提出要复兴儒学,他反对佛教和道教,宣称儒学的仁义是最高的道,提出了儒家的“道统”思想。北宋时,儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动,冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系,将封建纲常上升到天理的高度,以维护封建专制统治和等级秩序。理学思潮的兴起是中国文化自先秦诸子百家争鸣以来的第二次发展高潮,对中国文化和中国哲学的发展产生了深远影响。

总之,宋代程朱理学适应了唐末以来重建伦理纲常的需要,重构了儒学信仰体系。

注:其它角度论述,言之有理即可酌情给分。

参考资料:

[1]朱绍侯:《中国古代史》上册,福建人民出版社。

[2]白寿彝:《中国史学史教本》。

[3]王文泉、刘天路:《中国近代史》高等教育出版社。

[4]张岂之:《中国历史》。

[5]学习强国:习近平首倡共建“一带一路”。

[6]库恩:《儒家统治的时代:宋的转型》

[7]王荣阳主编《中国航空工业史》。

[8]马克垚:《世界文明史》。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号