- 收藏

- 加入书签

基于肺与大肠相表里理论联合火龙罐综合灸治疗ICU患者气滞型便秘的作用研究

摘要:目的:针对ICU气滞型便秘患者研究,评估基于肺与大肠表里理论下火龙罐综合灸实施效果,为临床提供数据参考。方法:遴选江阴市中医院收治的ICU气滞型便秘患者(研究区间:2021年1月-2023年1月)为研究项目对象,研究样本量为58例,采取区组随机化法分组,对照组(n=29)采取方法为穴位贴敷+耳穴贴压,治疗组(n=29)采取方法为基于肺与大肠表里理论下火龙罐综合灸疗法,评估相关指标,并做对照分析。结果:评估临床疗效,相关数据显示治疗组较高(P<0.05);评估便秘症状评分,相关数据显示治疗组较低(P<0.05);评估排便间隔时间及持续时间,相关数据显示治疗组较短(P<0.05);评估生活质量,相关数据显示治疗组较低(P<0.05)。结论:对ICU气滞型便秘患者采取基于肺与大肠相表里理论下火龙罐综合灸诊疗可实现最大获益,能够进一步改善便秘,且提高生活质量,值得借鉴。

关键词:ICU;气滞型便秘;肺与大肠相表里理论;火龙罐综合灸;效果

便秘为ICU患者常见并发症类型,多存在排便无规律性,频率下降、排除困难等表现,伴随食欲低下、腹痛、腹胀等表现,延缓身体功能恢复。相关研究表示,ICU患者便秘罹患率高达50%,发病机制繁杂,如长时间卧床、疼痛、害怕排便等,对患者生理、心理造成较大影响,严重者甚至会出现粪嵌塞,降低治疗效果,如若为高龄患者,过度用力排便可诱发心脑血管意外,累及生命安全[1]。可见,防范便秘是现阶段ICU重点热议课题。针对便秘的治疗,临床尚缺乏特异性诊疗手段,以乳果糖等药物展开干预,长时间运用可致体内水分丧失、电解质异常,胃肠道黏膜受损,严重影响预后疗效,以穴位贴敷及耳穴贴压中医外治方法主要起到调理肠胃之功效,治疗便秘效果缓慢且不明显。中医认为,便秘是因机体气血亏损,气滞血瘀,以及肺气不通,再加上津枯肠燥,肠失濡养所致,其中以气滞型较为多见。古书中记载:“大肠传导糟粕,与肺相表里”[2]。肺和大肠关系密切,肺气不足则无法推动大肠传导;大肠传导功能紊乱,难以运化,继而使粪便无法排出。火龙罐综合灸是集推拿、刮痧和艾灸等为一体的综合性特色疗法,结合循经辩证理论,视经络、腧穴为启动部位展开治疗,以达到舒经通路,行气活血之效[3]。本研究针对58例患者予以分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

遴选江阴市中医院收治的ICU气滞型便秘患者(研究区间:2021年1月-2023年1月)为研究项目对象,研究样本量为58例,采取区组随机化法分组。对照组:男、女构成比=18/11,年龄23~70(均值46.55±4.26)岁;观察组:男、女构成比=17/12,年龄25~70(均值46.86±4.33)岁,上述资料形成对比,P>0.05可比。试验对象知情,同意,且获伦理审批执行。

诊断标准:西医描述以《罗马IV:功能性胃肠病第2卷》为参照,中医描述以《慢性便秘中医诊疗共识意见》为参照,符合气滞型症候诊断,排便不爽,舌暗红苔薄,脉弦。

纳入标准:①满足中西医诊断标准;②资料完整;③意识清晰。

排除标准:①治疗位有皮肤破溃、皮肤病者;②治疗禁忌症;③凝血机制异常;④活动性出血;⑤伴显著精神、心理障碍;⑥心脑血管疾病、消化系统肿瘤;⑦中途拒绝操作。

1.2方法

对照组采取方法为穴位贴敷+耳穴贴压,治疗组采取方法为基于肺与大肠相表里理论结合火龙罐综合灸疗法。

对照组:穴位贴敷穴位:足三里、三阴交、曲池、合谷、涌泉穴等,1次/d,贴敷6小时,各穴位按摩3分钟;耳穴贴压穴位:心、肝、脾、肺、小肠、大肠、神门、交感穴位,2次/周,贴压8小时,手指直压点穴20次。

观察组:患者呈仰卧位,将腹部予以暴露,双手自然置于体侧,放松,操作者站于右侧。(1)将火龙罐檀香复合精油涂抹至患者腹部,双手前掌放置其左下腹部,视脐部为中心,在顺时针方向下呈环形按摩,力道保持均匀,按摩5分钟,每分钟10次,以按摩皮肤有微微发热感为宜。(2)开通任脉、诸穴:结合患者体质量进行适宜火龙罐的选择,将备好的蕲艾炷放置在罐子内,且点燃充分,操作者以手感受罐口温度,在实施诊疗时,操作者应先用手掌小鱼际进行患者皮肤的接触,而后再予以落罐,防止烫伤。于神阙穴为中心经补法慢慢旋转运行火罐,每分钟30次,随机体任脉做上下来回且正反旋转运罐动作,每分钟30次,同步于神阙、气海和关元等穴位采用补法,慢慢碾、揉,在与上述穴位相距2cm皮肤处予上下反复移动雀啄灸。(3)通阳明经:于腹部双侧中脘-天枢-关元上下做旋转运罐,并联合碾、揉天枢穴,每分钟30次。(4)降腑气:以小号罐并采取平补平泻法,进行三焦经上肢段的推刮,支沟穴时变为泻法,迅速点,碾,与皮肤相距1cm位置予透热灸,并借助摇法进行煽风。(5)健脾和血:备好小号罐,于下肢段脾经、胃经以补法进行上下来回的运罐,每分钟30次,行经三阴交及足三里穴时予闪罐,完成后于足三里穴具皮肤3cm位置予温和灸。在实施灸法时,火龙罐不能与施术位置皮肤相离,结合患者感受进行操作频率、时间的调整,以皮肤深层透热但无烫伤为宜。每日1次,以7d为1疗程,共治疗2个疗程。

1.3观察指标

临床疗效[4]。2d内排便1次,便质温润,排便无费力感,短期内无复发视作治愈;3d内排便1次,便质温润,排便欠畅视作好转;与上述描述不相符视作未愈。

便秘症状评分。诊疗前后以大便分类法进行粪便性状的测定[5],视粪便性状以1~7分计分,随分数降低,便质愈稀。同时以疼痛视觉模拟表(VAS)评定排便困难程度,以0~10分为评分范围,0分即排便不费力,10分即排便极为困难,分数越高,其排便困难程度越高。

排便间隔时间及持续时间。记录、分析两组排便间隔时间及每一次排便所持续的时间。

生活质量。便秘生活质量表(PAC-QOL)评定[6],涵盖心理社会不适、满意度等28个条目,均以1~5分评分,随分数降低,生活质量愈高。

1.4统计学处理

基于SPSS25.0软件流程展开资料研究,以,t验证计量资料。x2验证计数资料的验证,P<0.05差异显著。

2结果

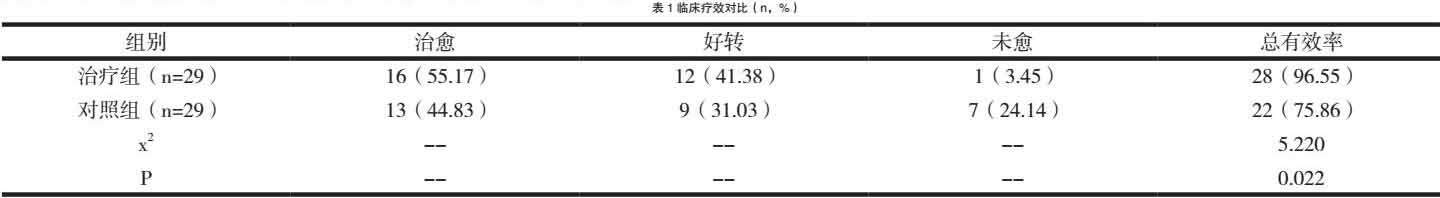

2.1临床疗效对比

评估临床疗效,治疗组显示较高(P<0.05),见表1。

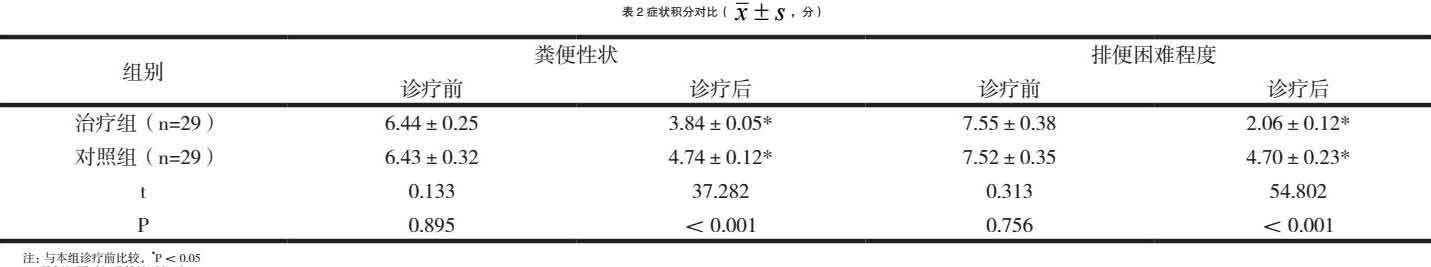

2.2症状积分对比

评估症状对比,治疗组显示较低(P<0.05),见表2。

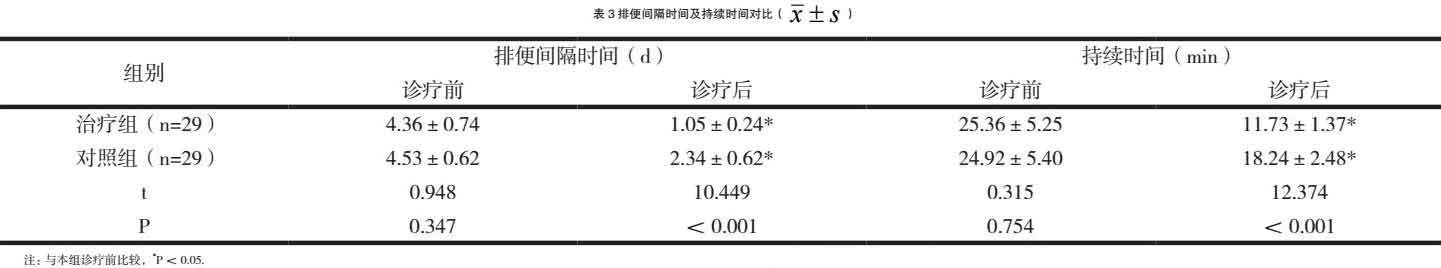

2.3排便间隔时间及持续时间对比

评估排便间隔时间及持续时间,治疗组显示较短(P<0.05),见表3。

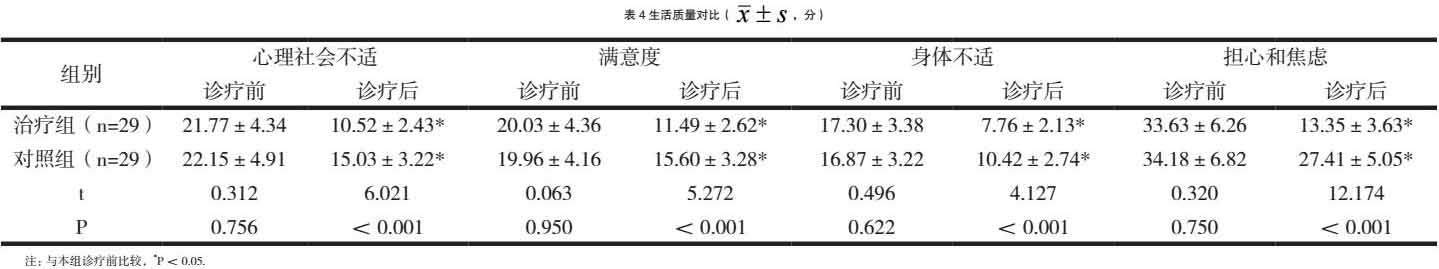

2.4生活质量对比

评估生活质量,治疗组显示较低(P<0.05),见表4。

3讨论

ICU患者便秘较为常见,穴位贴敷及耳穴贴压为中医常见外治方法,可进行脏腑经络功能的有效激活,调节机体气血阴阳,于多种慢性疾病中取得较好效果,但在气滞型患者便秘诊疗中,短时间内效果并不显著。中医则重视辨证论治,强调治病求于本[7]。

中医指出,便秘为“气秘”、“大便难”,因患者气血虚弱,导致津液亏损,气机失衡,经络瘀血阻滞,进而使大肠,肠道气机不畅。由此可见,此病病位以大肠为主,大肠传导功失衡,气机失衡乃为病机之关键,然大肠传导功能与肺气宣降关系密切[8]。早在《黄帝内经》就提及到“肺与大肠相表里”的理论,肺与大肠互结表里,肺乃一身正气,宣降协调全身气机,而促进肠中糟粕自下,肺气宣降通常,脏腑自通。反之,肺气宣降不足,脏腑气机不通,大肠失去濡养,传导功能丧失,大便秘结不通。故临床上认为能够相互为治,基于肺对该病实施论治。火龙罐综合灸由砭石掺入紫砂烧制而来,罐口呈不规则花瓣状,其设计方便推拿、刮痧和艾灸、按摩,并结合揉、碾、摇、闪、熨、烫等手法,兼具温通调补功效。火龙罐选穴神阙穴,该穴内连五脏六腑,可和胃理气;气海穴为理气,调气之要穴;足三里和任脉交会穴,可调理肠腑;天枢穴利于改善肠腑功能,减轻因肠道功能失衡而引发的多种症候,兼具调肠腑,理气消滞之效;足三里与三阴交合用,健脾和胃,补益气血,诸穴齐用,发挥补气血,理肠胃,通腑气作用[9]。

在本研究中,评估临床疗效,治疗组显示较高,评估症状积分、生活质量,治疗组显示较低,说明ICU气滞型便秘中采取基于肺与大肠相表里理论结合火龙罐综合灸可进一步提高临床疗效,改善便秘,优化生活质量,与程婧研究结果一致[10]。

综上,对ICU气滞型便秘患者采取基于肺与大肠相表里理论下火龙罐综合灸诊疗可实现最大获益,能够进一步改善便秘,且提高生活质量,值得借鉴。

参考文献:

[1]张倩,安忠诚,李娜娜,等. 火龙罐综合灸治疗中老年腰椎术后气血两虚型便秘疗效观察 [J]. 浙江中医杂志, 2024, 59 (05): 418-419.

[2]华美诗,孙长柱,储小玲. 中药穴位贴敷及按摩治疗混合痔术后气滞型便秘疗效观察 [J]. 中医药临床杂志, 2024, 36 (04): 774-777.

[3]屠娜飞,倪斐琳,段莉琴. 火龙罐综合灸在气血亏虚型眩晕患者中的应用研究 [J]. 护理与康复, 2024, 23 (05): 49-52+57.

[4]蒋慧,李兴燕,张锡锋. 基于“肺与大肠相表里”的循经穴位按摩治疗慢性阻塞性肺疾病便秘临床研究 [J]. 陕西中医药大学学报, 2022, 45 (05): 144-147.

[5]石雷,张立新,李立华,等. 基于“肺与大肠相表里”理论探讨加味桔梗汤从肺论治骨科术后气滞型便秘临床研究 [J]. 陕西中医, 2021, 42 (01): 81-83.

[6]张晓军,韩涛.宣肺健脾汤联合生物反馈对慢传输型便秘患者胃肠激素水平及生活质量的影响[J].长春中医药大学学报, 2022, 38(4):413-416.

[7]王晓晓,刘佃温,卢玉阳,等.慢性传属型便秘的治疗现状及展望[J].使用中医内科杂志, 2022,36(12):73-76.

[8]徐丽梅,秦志华,梁惠婷. 火龙罐治疗对改善心胸外科患者术后早期腹胀排便困难的临床疗效 [J]. 黑龙江医药, 2022, 35 (04): 893-896.

[9]刘启鸿,柯晓,骆云丰,等. 基于“脑-肠-菌”轴观察理气通便方对气滞证慢传输型便秘患者的影响 [J]. 中华中医药杂志, 2021, 36 (06): 3324-3328.

[10]程婧,吴晴晴,魏利娟. 穴位贴敷联合腹部按摩对预防ICU肠内营养患者便秘的疗效观察 [J]. 当代护士(下旬刊), 2020, 27 (12): 108-110.

基金项目:江阴市中医药学会科研项目Y202211

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号