- 收藏

- 加入书签

基于积极心理学理论下的优质护理对精神分裂症患者临床效果观察

摘要:目的:分析基于积极心理学理论下的优质护理对精神分裂症患者临床效果观察。方法:选取2023年1月-2023年12月我院收治的50例精神分裂症患者为研究对象,以随机数字表法分为观察组与对照组,各25例,对照组常规护理,观察组基于积极心理学理论下的优质护理。对比两组精神症状恢复情况、积极心理情况、健康情况。结果:干预前,两组阳性、阴性、一般精神病理比较,(P>0.05),干预后,两组阳性、阴性、一般精神病理均降低,且观察组更低,(P<0.05);干预前,两组自我肯定、幸福感、克服困难、学习成长、人际关系比较,(P>0.05),干预后,两组自我肯定、幸福感、克服困难、学习成长、人际关系均升高,且观察组更高,(P<0.05);干预前,两组社会、心理、生理比较,(P>0.05),干预后,两组社会、心理、生理均升高,且观察组更高,(P<0.05)。结论:对精神分裂症患者应用基于积极心理学理论下的优质护理能有效改善患者精神症状,同时提高其心理积极性与健康情况。

关键词:积极心理学;优质护理;精神分裂症;临床效果

目前,关于精神分裂症的具体发病机制尚未完全明确,但有研究指出,遗传因素、环境应激以及神经发育障碍均在其发病过程中扮演着重要作用,据统计,在全球范围内,精神分裂症患者终身患病率约为1%,这将对患者及家属带来长远的不良影响。多数精神分裂症患者以幻觉、妄想和思维紊乱为核心症状,不过通过规律应用药物能有效缓解此类症状,但却无法对症状起到根本性改善,并且由疾病所带来的系列非精神病性症状,如认知障碍、情感平淡等也无法应对[1]。随着医学界对精神分裂症的研究不断深入,包括认知行为疗法、心理干预和职业康复等在内的心理社会干预已被证明,对改善患者功能状态和非精神病性症状具有显著的积极作用。积极心理学是一种较为新兴的心理干预领域,已经在多种疾病尤其是癌症患者中取得较为良好的应用,其能通过促进个体的积极情绪、心理韧性来改善整体心理健康,同时也有研究表明,其还能通过挖掘和利用患者的内在优势,从而提升其自我效能感,心理适应能力[2]。基于上述,本研究旨在观察基于积极心理学理论的优质护理对精神分裂症患者的临床效果,并探讨其在改善症状、提升生活质量和促进患者整体康复中的实际作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年1月-2023年12月我院收治的50例精神分裂症患者为研究对象。纳入标准:① 出现明显的情感障碍、思维减退等症状;② 临床资料完整;③ 首次发病;④ 年龄>18岁;⑤ 均知情同意。排除标准:① 存在严重躯体疾病,如残疾、截瘫等;② 合并恶性肿瘤;③ 存在智力障碍或治疗配合性差;④ 哺乳或妊娠期妇女;⑤ 存在暴力行为,如自残、自杀等。以随机数字表法分为观察组与对照组,各25例,观察组男13例、女12例,年龄20~48岁,平均(38.13±5.52),对照组男14例、女11例,年龄20~49岁,平均(38.16±5.48),两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 常规护理。对患者进行常规干预,包括密切监测其病情变化情况,告知其如何正确服用药物、自我监测病情等,同时给予一定的饮食,运动等方面指导。

1.2.2 观察组 基于积极心理学理论下的优质护理。(1)初期病情评估:护理人员需要以热情、主动的态度与患者进行沟通交流,并且保证在交流时没有外人打扰,认真倾听患者的主诉,不擅自做出自己的评价以及显露出不尊重的态度,对患者在叙述中提及的各类问题以及潜在的健康风险进行准确记录;当患者有疑问时,应以耐心的态度进行回答,尊重其人格。在制定具体的护理方案时,应参考与患者沟通后所记录的各项资料,以确保其最符合患者的个人情况。(2)健康宣教:健康宣教是整个心理干预中较为重要的一环,应该仔细评估患者学历、认知情况以及心理状态等多方面因素后,为其制定最佳的健康宣教方式,可采取视频、图画、文字等多种途径,也可以应用思维导图的方式,为患者搭建一个清晰具体的知识框架,从而有助于其更加深入的理解;具体宣教内容应该包括疾病的发生原因、药物治疗的机制、注意事项、预防病情加重措施、自我病情严重程度监测等。(3)病情缓解阶段干预:当患者病情基本稳定、自知力得以恢复后,督促患者积极开展各项康复活动,可由护士长牵头,举办健康知识讲座,在讲座中对患者进行团体心理干预,鼓励患者进行彼此间的沟通、交流、讨论,从而在此过程中发现生命的意义,挖掘自我价值;还可以使患者通过写信、画画等途径来表达自己内心中的诉求以及宣泄不良情绪,并以此来一步步建立患者对于未来生活的信心;为患者播放舒缓的音乐或者组织患者一同观看励志电影,通过各种具有正向激励作用的作品,以不断提高患者内心中的积极情绪;对于症状较为严重者,可鼓励患者培养个人爱好,以转移其注意力。(4)康复阶段护理:当患者精神症状基本消失时,鼓励患者参与更大范围的社交活动,如社会志愿服务、文娱活动等,以不断增加患者的社交能力与社会适应能力,并以此避免患者因长期独自一人而再次陷入到不良情绪的困扰中,再次发病。

1.3 观察指标

1.3.1 精神症状恢复情况

干预前、后采用阳性和阴性综合症量表评估两组精神症状恢复状况,该量表分为阳性、阴性以及一般精神病理三个部分,前两者均具有7个条目,最后者为16个条目,均采取1~7级进行评分,得分越高则意味着患者在该部分精神症状表现更为严重。

1.3.2 积极心理情况

干预前、后采用幸福进取者问卷(HEIQ)评估两组积极心理,该量表包括目标管理、人际关系等多个维度,均采取1~5级评分,分值越高则意味着患者在该维度表现越为优异。

1.3.3 健康情况

干预前、后采用自测健康评定量表评估两组健康状况,该量表包括社会、心理、生理,其满分分别为140分、150分及170分,分值越高则意味着患者在该维度中健康状况越好。

1.4 统计学方法

用SPSS 20.0软件对数据进行统计分析,符合正态分布的计量资料以( )表示,采用 t 检验;计数资料采用(%)表示,采用x2检验;P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

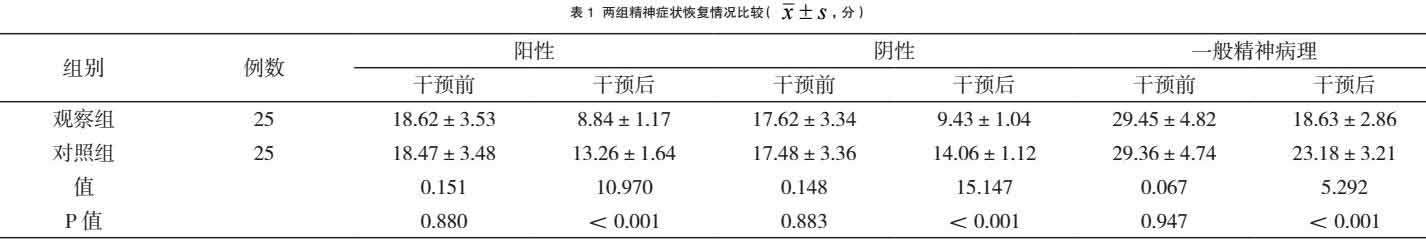

2.1 精神症状恢复情况

干预前,两组阳性、阴性、一般精神病理比较,(P>0.05),干预后,两组阳性、阴性、一般精神病理均降低,且观察组更低,(P<0.05),见表1。

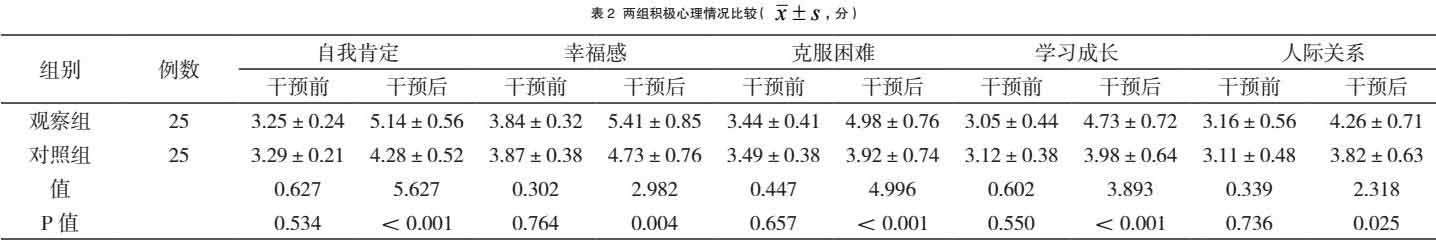

2.2 积极心理情况

干预前,两组自我肯定、幸福感、克服困难、学习成长、人际关系比较,(P>0.05),干预后,两组自我肯定、幸福感、克服困难、学习成长、人际关系均升高,且观察组更高,(P<0.05),见表2。

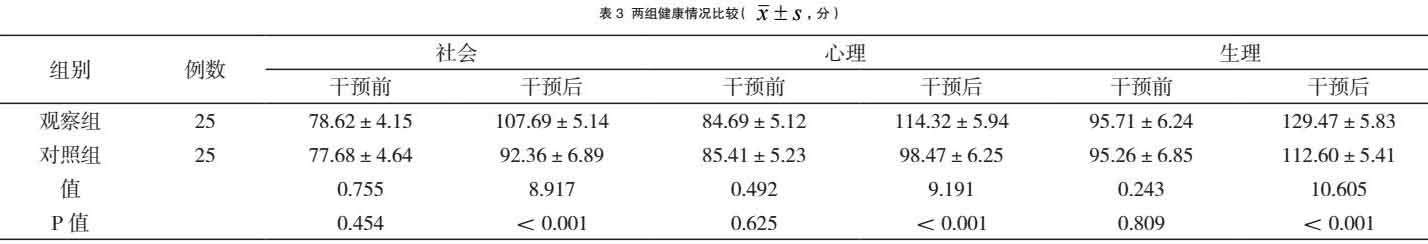

2.3 健康情况

干预前,两组社会、心理、生理比较,(P>0.05),干预后,两组社会、心理、生理均升高,且观察组更高,(P<0.05),见表3。

3 讨论

精神分裂症的病理机制复杂且多维,在学界中认为其经典机制是多巴胺系统的功能紊乱,有研究指出,精神分裂症患者的多巴胺传导路径,尤其是中脑-纹状体通路存在过度活跃现象,这也是导致幻觉、妄想等正性症状发生的主要原因;除此外,此类患者也存在NMDA受体功能降低,这会引起谷氨酸系统兴奋性失衡,从而降低神经元对刺激的响应,同时也会引起兴奋性神经递质释放不足,令神经网络不稳定性进一步加剧,使患者出现认知功能受损及负性症状。另一个重要的病理机制则可能是神经发育异常,在胚胎早期或早期发育阶段时,若胎儿神经发育被不良因素干扰,如暴露于感染或营养不足等,会使得其大脑结构与功能出现改变,从而影响信息处理和社会功能[3]。

精神分裂症患者具体临床表现较多,但常可分为三大类,以幻觉、妄想为主的正性症状,以情感平淡、意志缺乏等为主的负性症状以及包括注意力、记忆力等方面障碍的认知功能障碍,这些症状对患者具有极大的影响,可严重干扰其日常生活及工作能力,并且若未及时进行有效治疗,当症状持续加重时,患者可出现自我伤害以及自杀,严重危害生命健康安全。目前,临床上主要采取典型抗精神病药和非典型抗精神病药对精神分裂症患者进行治疗,虽然其效果较为明显,能迅速控制各类精神症状,但副作用也较为明显,如氯丙嗪能通过阻断多巴胺D2受体以有效缓解正性症状,但其常可引发锥体外系反应、运动障碍等并发症,再给其本身病变的基础上引入新的疾病,从而进一步增加其疾病管理的困难度[4]。另外,不少研究均指出,精神分裂症患者在具备各类精神症状,同时存在各类心境问题,如焦虑、抑郁等,这一方面会影响患者用药治疗的积极性,从而使其疾病控制情况难以达到最佳效果,另一方面也会进一步加剧精神分裂症的病情严重程度,如通过增加患者内心的绝望感和无助感,以显著增加精神分裂症患者的自杀风险。

在本次研究中,观察组患者症状改善情况、健康状况以及心理积极性均明显高于对照组,这意味着通过对患者应用以积极心理学为理论的优质护理能够综合性提高精神分裂症患者的整体治疗状况。具体分析如下:(1) 改善神经症状情况:在积极心理学中着重强调利用个体的优势和资源来促进其整体心理健康,因此,将其应用于精神分裂症患者中的护理后,在初期阶段,护理人员通过耐心倾听和尊重患者,能有效建立起良好的信任体系,从而减少因误解或恐惧引起的心理压力,并通过进行积极的交流和制定个性化护理计划,能有效减少患者焦虑与抑郁情绪,从而提升其应对病症的自信心及能力。(2)提高内心积极性:在健康宣教和病情缓解阶段,将对患者进行有效的健康教育,使其深入了解疾病的本质和治疗方法,这能有效减少其对未知的恐惧,从而增加对治疗的信心;此外,通过团体活动和积极心理干预,也有助于患者发现生命的意义和自我价值,这些都是提高患者积极情绪和生活质量的重要因素[5-6]。(3)整体健康提升:在康复阶段的护理中,主要注重恢复患者的社交技能及社会参与度,其具体操作流程中的组织社会活动和志愿服务,这不仅能帮助患者建立社会联系,也能增强其在社会中的支持网络,使得其逐渐从孤立无援的状态中脱离,融入到社会群体中;当形成良好的循环后,通过互相促进作用,便使患者的整体健康得到稳步提升。

综上所述,在精神分裂症患者中,通过应用基于积极心理学理论下的优质护理,能够显著提高患者的治疗效果,并使其积极融入社会中,促进其整体健康程度增加。

参考文献:

[1] 冯明媚. 精神康复群组管理模式在慢性精神分裂症患者护理中的应用效果[J]. 中外医学研究,2021,19(18):72-74.

[2] 黄宏,陈洪宝. 基于积极心理学理论的精神康复护理在精神分裂症患者中的应用效果[J]. 国际护理学杂志,2023,42(17):3160-3163.

[3] 苏璐,庄倩倩,陆鑫. 基于时间护理理念的积极心理学模式对精神分裂症患者危险行为、精神症状及生活质量的影响[J]. 国际护理学杂志,2023,42(9):1599-1603.

[4] 庄倩倩,陆鑫,苏璐. 团体绘画艺术干预联合积极心理学干预对精神分裂症患者危险行为、精神症状及自我效能感的影响[J]. 国际护理学杂志,2023,42(19):3505-3509.

[5] 王敏,王文玲,蒋红,等. 希望疗法联合积极心理学理论对住院精神分裂症患者康复效果及生活质量的影响研究[J]. 贵州医药,2022,46(9):1482-1483.

[6]黎玉莲,钱芳,管淑媛,等. 精神康复群组管理模式在精神分裂症患者中的应用效果研究[J]. 当代护士,2022,29(12):117-121.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号