- 收藏

- 加入书签

足弓结构破坏的法医临床鉴定探讨

摘要:本文深入探究足弓结构破坏的法医临床鉴定。以 2020 年 1 月至 2023 年 12 月间的 32 例案例为研究对象,全面阐述足弓结构破坏的成因、临床表现、鉴定要点与方法等。研究表明,精确的法医临床鉴定对明晰损伤程度、保障当事人合法权益意义重大,同时指出当前鉴定工作存在的问题与挑战,并提出改进建议。

关键词:足弓结构破坏;法医临床鉴定;案例分析

一、引言

足弓结构在人体运动和维持身体平衡方面起着关键作用,其一旦遭受破坏,不仅会引发严重的身体不适,还会对个人的日常生活和工作造成极大困扰[1]。在法医学领域,准确进行足弓结构破坏的鉴定对于妥善处理各类案件、维护当事人权益至关重要[2]。本研究旨在通过对特定时间段内的具体案例进行深入剖析,为足弓结构破坏的法医临床鉴定提供更具价值的参考。

二、材料与方法

(一)研究对象

选取 2020 年 1 月至 2023 年 12 月期间的 32 例足弓结构破坏案例。

(二)方法

详细记录每例案例的基本信息,包括年龄、性别、损伤原因等;仔细观察并记录临床表现,如疼痛程度、肿胀情况、畸形特征等;运用多种鉴定手段,如影像学检查、临床体征评估和功能测试等,对足弓结构破坏程度进行全面鉴定。

三、结果

(一)损伤原因

32 例案例中,交通事故是导致足弓结构破坏的主要原因,占比 46.88%;高处坠落伤和重物砸伤也占有一定比例,分别为 25.00%和 15.63%;其他原因致伤的比例为 12.50%。详见表1。

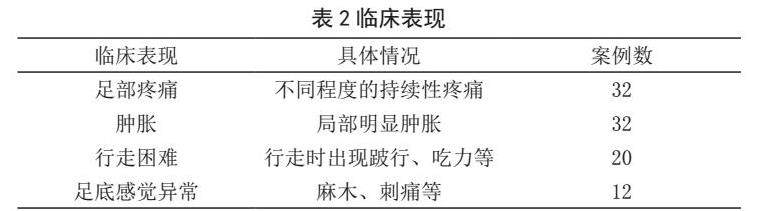

(二)临床表现

主要表现为足部的持续性疼痛,肿胀较为常见,部分案例出现行走困难以及足底感觉异常等症状。详见表2。

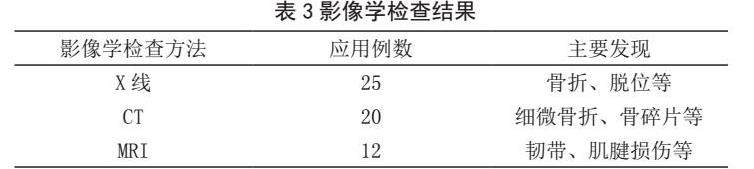

(三)影像学检查结果

X 线、CT 及 MRI 等多种影像学检查方法在足弓结构破坏的诊断中均发挥了重要作用。X 线能够初步显示足弓的大致形态和骨骼结构,对于一些明显的骨折和脱位有较好的提示作用;CT 则在显示细微骨折、骨碎片以及骨骼的三维结构方面具有优势;MRI 对于软组织结构的损伤,如韧带、肌腱等的损伤评估更为准确。通过综合运用这些影像学检查方法,能够更全面、准确地了解足弓结构的破坏情况。具体各类影像学检查的应用及发现详见表 3。

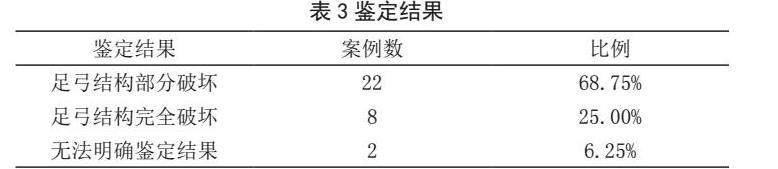

(四)鉴定结果

根据相关标准,鉴定为足弓结构部分破坏的有 22例,足弓结构完全破坏 8 例,还有 2 例由于各种原因无法明确鉴定结果。

详见下表3。

四、讨论

(一)损伤机制与足弓结构破坏的关系

不同的损伤机制往往导致不同类型和程度的足弓结构破坏。交通事故中,车辆的撞击力和挤压可能造成多部位的损伤,包括骨骼、韧带等;高处坠落时,足部着地瞬间承受的巨大冲击力容易引发严重的骨折和韧带损伤;重物砸伤则通常导致局部的骨骼和软组织损伤[3]。在鉴定过程中,需要紧密结合具体的损伤机制来分析足弓结构破坏的原因和程度。

(二)影像学检查的重要性

影像学检查是足弓结构破坏鉴定中不可或缺的手段。X 线、CT 和 MRI 等各自具有独特的优势,相互补充,能够为鉴定提供直观、准确的依据。通过影像学检查,可以清晰地观察到足弓结构的改变、骨折的位置和形态、韧带等软组织的损伤情况等,从而为准确鉴定提供有力支持[4]。

(三)鉴定标准的准确把握

严格按照相关的鉴定标准进行鉴定是确保结论客观性和科学性的关键。鉴定人员需要熟练掌握标准中的各项指标和要求,结合具体病例的实际情况进行综合判断[5]。在一些复杂案件中,可能需要对标准进行细致的解读和分析,以确保鉴定结论的准确性。

(四)鉴定中的难点与问题

在部分复杂案件中,可能存在一些鉴定难点,如多部位损伤对足弓结构的影响判断、陈旧性损伤与本次损伤的区分等。这就需要鉴定人员具备丰富的经验和专业知识,综合运用各种检查手段和分析方法,对各种因素进行全面考量。同时,加强与临床医生、影像学专家等的沟通与协作,也有助于解决鉴定中的难题。

1. 损伤程度的准确判断

对于一些边界情况,如轻度与中度足弓结构破坏之间的区分,可能存在一定难度。

2. 鉴定标准的理解和应用不一致

不同的鉴定人员可能对鉴定标准的理解和应用存在差异,导致鉴定结果的不一致性。

五、结论

足弓结构破坏的法医临床鉴定是一项复杂且至关重要的工作。通过对 32 例案件的深入分析,充分凸显了损伤机制、影像学检查和鉴定标准在鉴定过程中的关键作用。

参考文献:

[1]班常恒,姚明阳.足弓结构破坏在法医鉴定中的方式及标准[J].法制博览,2023,(33):91-93.

[2]闫桂国,李娟.足弓结构破坏的法医临床鉴定探讨[J].科学技术创新,2019,(28):36-37.

[3]余秀华.足弓结构破坏的法医鉴定问题探析[J].医学与法学,2020,12(06):89-91.

[4]杨秀乔,徐静涛.足弓破坏法医临床鉴定的理论与实践[J].法制博览,2020,(16):157-159.

[5]毕世亮,殷汉池,殷宗香.外伤致足弓部分破坏残疾等级重新评定1例[J].中国法医学杂志,2024,39(S1):135-136.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号