- 收藏

- 加入书签

基于素养导向的初中历史课堂“教-学-评一致性”的实践研究

——以《第一次工业革命》评价设计为例

新教材、新课程、新中考背景下的初中历史教学,学科核心素养和课程标准是设计与操作的准绳,而如何让初中历史课堂更具实效,如何让核心素养在课程标准的指引下落到实处,如何让关键能力在课堂上得以培养,如何让历史课堂达到“教学评一致性”的最佳效果,这是教师备课需要深度思考的问题。近期阅读邹樱老师的文章《促进学生核心素养发展的历史课堂评价》,感悟颇深,并发现一堂别具匠心的素养课堂,课堂评价目标的设定、评价任务的设计、情境和问题设计、学业质量评价蓝图及课堂评价任务反馈等细节环环相扣的锁链式呼应是素养培养和关键能力养成的必备环节,遂以《第一次工业革命》一课为例做以下案例设计。

一、评价目标的设计

本课课程标准规定:通过了解珍妮纺纱机、蒸汽机、铁路和现代工厂制度(要求1),初步了解第一次工业革命带来的影响(要求2)。

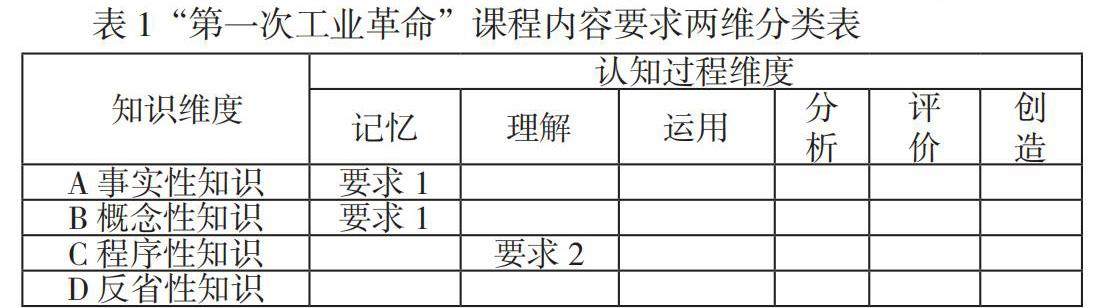

(一)根据布鲁姆教育目标两维分类框架对课程内容要求的标定

基于对课程标准中“课程内容要求”“课程目标”和学业质量水平要求的综合理解,可以适当将“课程内容要求”中的要求1和要求2上移至“运用”“分析”甚至更高层次,以与促进学生核心素养发展的课程目标相匹配。

(二)根据历史学科核心素养要求对课程内容的分析

本课从课程内容看,凸显了唯物史观和时空观念下的历史解释的特点,通过本课的学习,学生还应对“唯物史观”有深刻的认识。在对评价目标整体规划和设计下,“改变世界面貌的工业革命”一课的课堂评价重点,可设计为评价学生的唯物史观、时空观念素养、历史解释素养等。

(三)评价目标

据新课程标准和学业质量目标和学生的学情,特整理本课的评价目标如下:

1.能了解工业革命发生的社会因素,树立唯物史观。

2.能梳理工业革命的进程,了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化。

3.能从阶级结构、社会生活、社会问题、世界联系等视角,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

二、评价任务的设计

任务一:从唯物史观角度理解两次工业革命发生的社会因素。

1.1了解唯物史观对工业革命的看法?工业革命是一场革命吗?

1.2运用用唯物史观理解教材关于工业革命产生背景的叙述。

1.3运用唯物史观结合史料理解第一次工业革命产生的社会因素,理解生产力是社会发展的根本动力。

任务二:能梳理工业革命的进程,了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化

1.1了解工业革命的进程的史实

1.2运用唯物史观和史料实证理解史料和教材关于工业革命的进程的表述,分析工业革命的特点

1.3运用唯物史观和历史解释素养结合史料理解工业革命的带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化

(二)情境和问题设计:(以任务二为例)

问题 1:“工业革命”的诸多释义和工业革命成果展示,问题:根据与工业革命相关的图片、表格,了解工业革命的表现。(理解)

问题2:情境:展示学思之窗[英]哈巴库克《剑桥经济史》的文字史料。问题:根据史

料,指出在工业革命中科技创新起到了什么作用?(归纳、概括、理解)

问题3:情境:教材的整体叙述、学习聚焦和历史纵横的史料叙述。问题:运用唯物史观辩证分析分析工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化?(分析、评价)

(三)学业质量评价(以任务二为例)

1、课程目标:能够了解工业革命带来的社会生产力的极大发展(要求1);了解工业革命带来的生产关系的深刻变化(要求2)

2、核心素养:1.1时空观念水平、史料实证水平、唯物史观水平(记忆、理解);1.2唯物史观水平、历史解释水平(理解、分析);1.3历史解释水平(分析、评价)

三、评价反馈

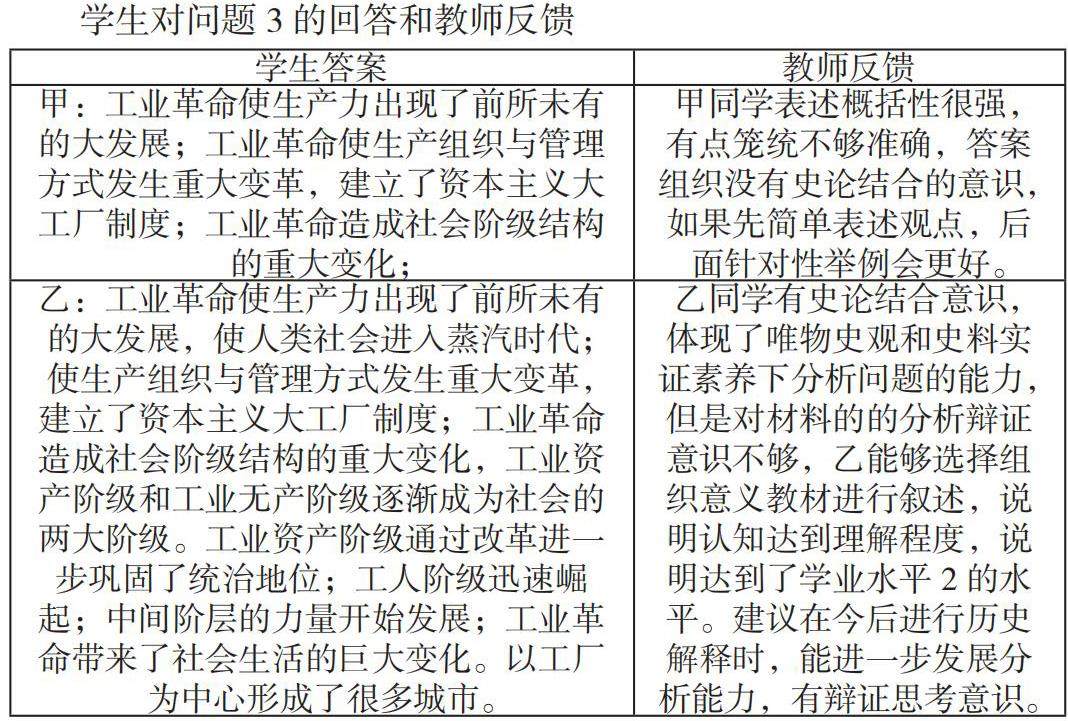

以问题3为例 运用唯物史观辩证分析分析工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化?

学生对问题3的回答和教师反馈

基于学科核心素养是本案例设计的出发点,也是目标;教学评一致性是历史课堂的目标,也是案例设计的初衷。如何在思维缜密的教学设计中彰显新课标、新教材的魅力,达到为提升素养,为新中考服务,为历史学科的铸魂育人的学科目标服务,是一个庞大的系统的工程,笔者会在阅读、研究和实践的专业之路上不断完善,砥砺前行。

参考书目:

① 邹樱:《促进学生核心素养发展的历史课堂评价》,《历史教学》(上半月刊)2021 年第 3 期

②《义务教育历史课程标准(2022 年版)》,北京师范大学出版社。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号