- 收藏

- 加入书签

基于语料库中《儒林外史》《红楼梦》《歧路灯》的并列连接词比较研究

摘要:文章以中央研究院近代汉语语料库中的清代三部长篇白话小说《儒林外史》《红楼梦》《歧路灯》为基础,1通过穷尽式统计与比较分析,考察了并列连接词(如:和、或、与等)在其中的语言使用分布情况,并对其使用情况的相同与不同之处进行概述和分析。通过研究,我们可进一步了解近代汉语并列连接词的使用特点以及其所反映出的近代汉语向现代汉语过渡的阶段特征。

关键词:《儒林外史》;《红楼梦》;《歧路灯》;并列连接词

一、引言

并列连接词(也称并列连词)是汉语中连词系统的一大分支,其在近代汉语中使用频率较高,使用情况也颇有特点。《儒林外史》《红楼梦》《歧路灯》(以下简称《儒》《红》《歧》)三部长篇小说皆作于18世纪,这一时期文言一致的语言观日趋成熟,语言使用情况在一定程度上反映了近代汉语向现代汉语过渡阶段的时代特征。这三部著作中并列连接词的使用很有特点,而且它们之间呈现出异同之处,对于近代汉语以及现代汉语的连词系统的研究颇有价值。因《红》(120回)成书并非出自一人之手,因此也将其分为两部分即前80回和后40回分开统计,以此也能看出因其作者的不同,语言使用也会稍有差异。《儒》(56回)和《歧》(108回)则统一计算与分析。

二、《儒林外史》《红楼梦》《歧路灯》并列连接词使用情况

连词是在词、词组、句、句群之间起连接作用,表示他们之间各种关系的词。并列连接词(也称并列连词)是其重要组成部分,它是连接两个或两个以上语法性质相同或相近、语义等立的语言单位,表达的是并列平举的关系。《儒》《红》《歧》三部语料中的并列连接词的使用既有相同之处,又呈现出差异性。

2.1 相同点

基于此语料库中并列连接词的统计结果,可知这三部语料中都出现了“和、与、及、同、或、并、以及、或者”这八个并列连接词,且“同、或者”两个词的使用频率较低。具体举例如:

2.1.1 和

(1)雷太守听见拿获了贼头和冯君瑞,亦甚是欢喜。(《儒》第四十三回)

(2)一年到头难为你孝顺老太太、太太和我。(《红》第四十四回)

(3)你去问问二老爷和你珍大哥。(《红》第八十三回)

(4)他先把新来拐夫和女人隔墙递出去逃跑。(《歧》第四十五回)

2.1.2 并

(1)呈上回书并白银五百两,以为聘礼之用。(《儒》第十回)

(2)觚内插着时鲜花卉并茗碗痰盒等物。(《红》第三回)

(3)带着平儿并许多奴仆来至散花寺。(《红》第一百零一回)

(4)叔侄相见,叙了些先世远离情由并叔侄不曾见面的寒喧。(《歧》第一回)

2.1.3 与

(1)他不管娘子肯与不肯。(《儒》第二十回)

(2)里面只包着两件半旧棉袄与皮褂。(《红》第五十一回)

(3)你方才所说,自己想一想是与不是。(《红》第一百一十八回)

(4)王氏与端福儿也在桌上同吃。(《歧》第四回)

2.1.4 或

(1)南京这些乡绅人家,寿诞或是喜事,我们只拿一副蜡烛去,他就要留我们坐着一桌吃饭。(《儒》第二十四回)

(2)只叫他“兄弟”,或叫他的表字“鲸卿”。(《红》第九回)

(3)你们再没个计较,正经说些家常闲话儿,或讲究些诗句,也是好的,怎么又说到禅语上了。(《红》第九十一回)

(4)我想做生意,或是海味铺,或是绸缎店。(《歧》第六十九回)

2.1.5 及

(1)若说地方出产及词讼之事,家君在此,准的词讼甚少。(《儒》第八回)

(2)黛玉听了,方洒泪拜别,随了奶娘及荣府几个老妇人登舟而去。(《红》第三回)

(3)一面走,一面雪雁告诉夜间及方才之事。(《红》第八十三回)

(4)怎的孔耘轩亦择吉日置买经书及文房所用的东西。(《歧》第四回)

2.1.6 同

(1)你回去替我致意高老先生同秦老先生,不知此后可能再会了。(《儒》第五十回)

(2)把小么儿们多挑几个在这二层门上同两边的角门上,伺候着要东西传话。(《红》第二十九回)

(3)绍闻同娄朴也从账房内回到大厅,一同坐下。(《歧》第八十三回)

2.1.7 还3

(1)前日承老父台所惠册页花卉,还是古人的呢,还是现在人画的?(《儒》第一回)

(2)妹妹住在这里,还是天天来呢?(《红》第十三回)

(3)晚饭预备下了,这会儿吃还是等一等儿?(《红》第八十九回)

2.1.8 以及

(1)到此时,王、唐、瞿、薛以及诸大家之文,历科程墨,各省宗师考卷,肚里记得三千余篇。(《儒》第十一回)

(2)各行匠役齐集,金银铜锡以及土木砖瓦之物,搬运移送不歇。(《红》第十六回)

(3)只是满城里茶坊酒铺儿以及各胡同儿都是这样说,并且不是一年了,那里握的住众人的嘴。(《红》第八十三回)

(4)次日卯刻,司、道以及各官上院回来,就在开封府衙门会齐。(《歧》第九十一回)

2.1.9 或者

(1)假使有人说县官或者敬那个人的品行,或者说那人是个名士。(《儒》第四十四回)

(2)不明白的问你姑娘,或者遇见我,我讲与你就是了。(《红》第四十八回)

(3)只想这宗赌债,将来或者可以胡涂结局,或者丢哩人家忘了也未可知。(《歧》第六十一回)

2.2不同点

虽然并列连接词的使用呈现出很大的相似性,但其中体现的使用个数,使用频率的差异也较为突出。

2.2.1 使用个数的差异

研究结果表明,从整体比较来看,《儒》和《红》中皆使用了“和、并、与、及、还、同、或、以及、或者”九个并列连接词,而《歧》中未使用“还”,只出现了“和、并、与、及、同、或、以及、或者”这八个并列连接词,因此,在个数使用上这三部语料呈现出差异性。此外,从语料内部中我们也发现其存在着不同,即《红》的前后两个部分并列连接词的使用情况有着明显区别。前80回中使用了“和、并、与、同、或、还、及、以及、或者”九个并列连接词,而后40回只使用了“和、并、与、或、还、及、以及”七个,可知同一部语料中,一方面因作者不同,在语言使用的风格上有各自的特点,呈现出差异性;另一方面,因其前后两部分存在一定的时间差,后者更偏近于北京口语,因此在使用上会出现一些不同之处。

2.2.2 使用频率的差异

据表格统计,发现这三部语料中并列连接词的使用频率不尽相同。《儒》中各并列连接词的的使用频率也有较大差异。其中“和”共出现了48次,占其总数的54.55%,超过了其半数之多,频率最高;“以及”出现的次数次之,共使用10次,占11.36%;“或”仅次于“以及”,出现8次,占9.09%;其余的“及”出现了7次,“并”出现了6次,其他几个只出现2-3次,占比很少。《红》中前80回“并”的使用频率最高,出现了164次,占33.88%;“或”在前80回出现57次,占11.78%;“和”次之,前80回出现47次,占9.71%;“及”出现39次,占8.06%;“还”“与”两个词出现频率相近,分别占5.99%、5.58%;“以及”“或者”“同”使用频率更低,各占3.51%、2.67%、0.62%。而后40回各并列连接词的使用情况也明显体现出差异性。后40回中“并”出现了27次,占5.58%;“和”出现23次,占4.75%;“还”占2.69%,“与”占1.86%,“及”和“以及”二词出现的频率相同,占1.45%,“或”出现的次数也很低,只出现4次,占0.82%。而“同”和“或者”两个词在后40回中并未出现。由此可见其两部分语料中同一个并列连接词的使用频率也有所不同。《歧》中“与”的使用频率最高,出现137次,占30.44%;其次“或”出现130次,占28.89%,二者相差不大。“及”“并”“以及”的使用频率也差距较小,分别占13.11%、11.78%、11.55%。剩下的“或者”“同”“和”三个并列连接词出现的频率都很小。通过比较不难看出,不仅是不同的并列连接词在同一部语料中使用时会有所不同,同一并列连接词尽管出现在几乎同一时期的三部不同语料中也呈现出很大不同。探究其原因,或与地域方言有关,《儒》代表的是江淮官话,《红》代表的是北京官话,《歧》则代表的是中原官话,在词的使用上因地域方言色彩的不同会体现出一定的区别。

三、《儒林外史》《红楼梦》《歧路灯》并列连接词的使用特点

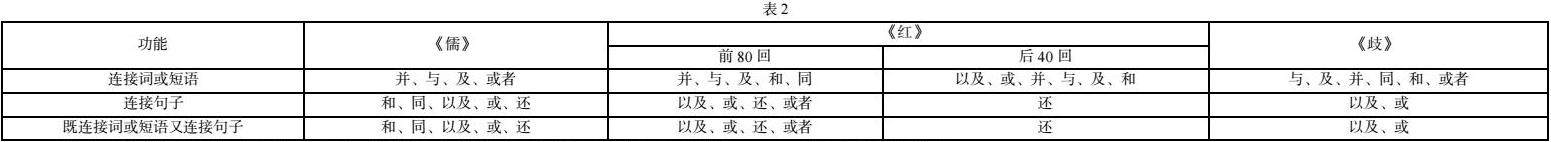

《儒》《红》《歧》中共出现了9个并列连接词,从功能上看,可分为可以连接词或短语的,可以连接句子的,既可以连接词或短语又可以连接句子的;从其连接的前后项词性的不同,又可以将其分为连接体词性成分和谓词性成分两大类。此外,既有单音节的,又有双音节的。

3.1 功能上

从中可知《儒》《红》《歧》三部语料中的并列连接词在连接词、短语、句子的功能上也呈现出相似与差异。相似之处比如:可以连接词或短语的都使用了“并、与、及”三个并列连接词,“以及”“或”两个词皆可用来连接句子同时又符合既可连接词或短语也可连接句子一类的特点。不同之处较为突出,例如:每一类中三部语料所使用的并列连接词不完全相同,且《红》前后两部分并列连接词的连接功能有很大的区别。

3.2 前后连接的成分上

并列连接词连接前后两个甚至多个句法成分,既可以是体词性的,亦可以是谓词性的,且同一个词有时候兼有二者的使用特点。

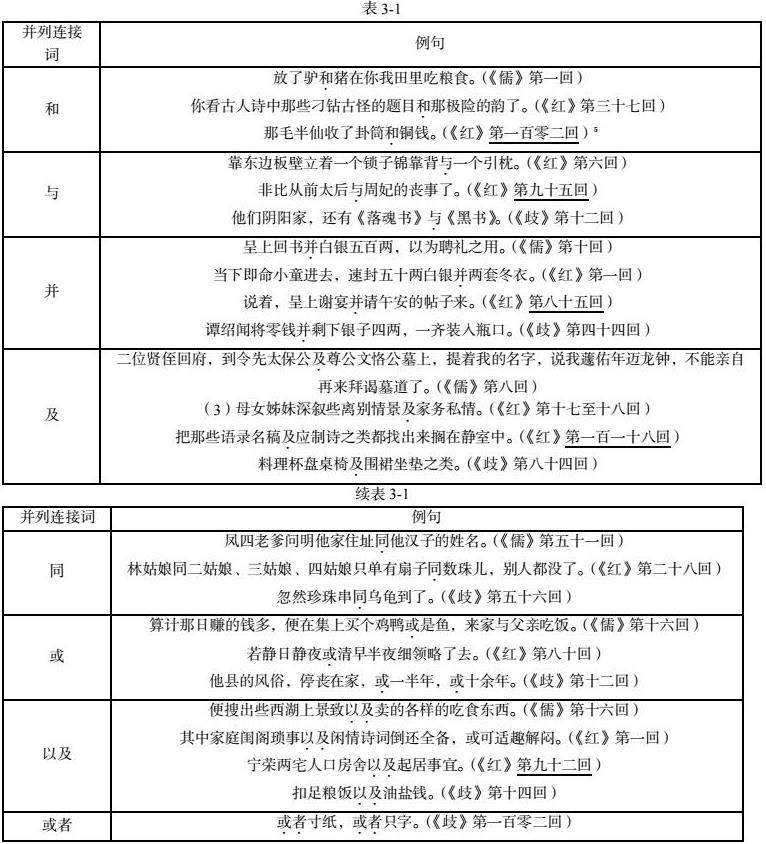

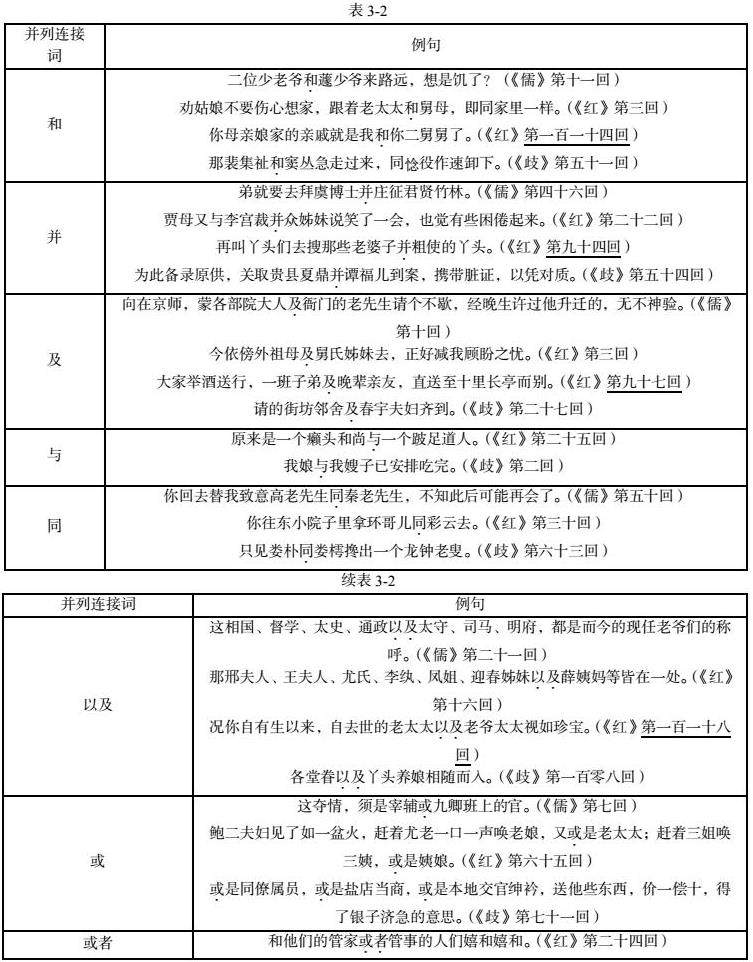

3.2.1 连接体词性成分

并列连接词前后可连接体词性成分,如:物与物、人与人、人与物等。4

(1)前后连接物与物(包括时间、地点名词)有“和、与、并、及、同、或、以及、或者”八个并列连接词。

通过举例,我们不仅直观地看到每个并列连接词连接前后成分时在每部语料当中的使用情况,还可以通过比较发现其使用情况的不同,比如“与”连接物与物(包括时间、处所名词)出现在《红》与《歧》中,《儒》中未使用。同样,“或者”一词只在《歧》中使用,另外两部中未出现此使用情况。

(2)前后连接人与人(包括人名、代称以及官职名)的并列连接词包括“和、并、及、以及、与、同、或、或者”,详见下表。

(3)前后连接人与物。并列连接词不仅可以连接并列的物与物或人与人,而且可以同时连接人和物。前后连接人与物的并列连接词包括“以及、并”两个,举例如下:

此类用例虽极少,但也能在一定程度上反映近代汉语使用情况的一些特点。

通过表格对比,可知连接物与物、人与人的用例明显比连接人与物的用例多,这也从一个侧面反映出近代汉语并列连接词的使用呈现一定的对称性。

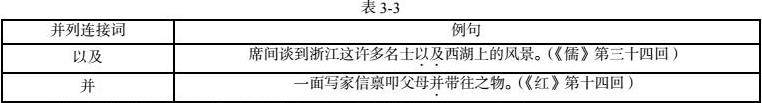

3.2.2连接谓词性成分

并列连接词前后可连接谓词性成分,即连接动词性成分或形容词性成分。

从语料中整理与比较表明,可连接动词性成分的并列连接词包括“以及、或、与、或者、并、还”,可连接形容词性成分的包括“与”和“或”两个,而“与”连接谓词性成分的用例明显多于其他几个并列连接词。且三部语料中及同一语料内部连接谓词性成分的并列连接词同样既有相同点又有不同点。

四、结语

文章通过对语料库中《儒》《红》《歧》三部语料的并列连接词进行分析比较,得出以下结论:

1. 三部语料中并列连接词的使用个数和使用频率既有相似之处又呈现出差异。相同点在于同时使用了“和、并、与、及、同、或、以及、或者”且“同、或者”两个词的使用频率较低。不同点在于三部语料中同一个词的使用次数和频率有着明显区别,甚至《红》的前后部分也有所不同。

2. 并列连接词的使用情况不同或与其地域方言色彩、作者的个人语言使用偏好和所处时代有一定联系。比如:《儒》中“和”使用最多,而《红》中“并”、《歧》中“与”使用最多,与其官话方言不同有些联系。而《红》的前后部分由于非出于一人之手及书写时间上存在前后之差,因此也呈现出不同。

3. 在使用功能上,并列连接词可连接词或短语、连接句子及既可连接词或短语又可连接句子;在连接的前后成分上又体现出可连接体词性成分,也可连接谓词性成分。且在这三部语料中以及语料内部也存在着相同与不同,同时通过比较与分析可以看出近代汉语的使用特点以及其向现代汉语过渡的阶段特征,具有一定研究价值和意义。

参考文献

[1] 杨伯峻,何乐士.《古汉语语法及其发展》(修订本)[M].北京:语文出版社.2001年.

[2] 张雪平.《红楼梦》《歧路灯》《儒林外史》假设连词的使用比较[J].汉语言文学研究.2017年第4期.

[3] 刘洁.《儒林外史》连词研究[D].广西民族大学.2013年11月.

[4] 张亚茹.《红楼梦》中的并列连词[J].语言教学与研究.2005年第3期.

[5] 毛晓新.《歧路灯》连词研究[D].贵州大学.2009年5月.

[6] 刘伟.《红楼梦》前80回连词计量研究[D].苏州大学.2011年6月.

[7] 胡颖.《红楼梦》后四十回并列连词研究[J].昭通学院学报.2018年第4期.

注释

1此篇文章所说的穷尽式统计的语料皆源于中央研究院近代汉语语料库所收录的《儒》《红》《歧》三部语料中的并列连接词,或有统计不全面之处。

2表格中统计的使用次数是基于该语料库中每部著作该并列连接词出现的次数,使用频率是指该词在所统计并列连接词中的所占比。且使用频率均保留两位小数。

3因该语料库《歧》中无“还”这个并列连接词的统计,所以无例句。

4因其为三部语料的统计数据,所以在以下列举部分只要有一部语料中有此使用情况便也举例说明。

5此处及后面列举《红》后40回的语料时皆加此粗下划线。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号