- 收藏

- 加入书签

基于“三生”空间理念下的柳山村人居环境质量评价与优化策略研究

摘要:本文基于“三生”空间理念,通过对新邵县雀塘镇柳山村人居环境要素的梳理、分析和研究总结,从柳山村的生态环境、经济发展、居住条件、基础设施、公共服务等五个方面构建了乡村人居环境质量评价指标体系,并通过规划实践,制定出具有针对性和实效性的乡村人居环境质量提升策略,优化资源配置,推动乡村的全面发展,以期为新时代背景下乡村人居环境质量提升建设提供一定的参考和借鉴。

关键词:“三生”空间;柳山村;人居环境质量;指标体系

1 “三生”空间理论的重要性

三生空间理论对于实现可持续发展具有深远影响。可持续发展是当今世界各国的共同追求,而三生空间理论为我们提供了实现可持续发展的有效途径。生态宜居的人居环境是可持续发展理论在实践中追求的目标和具体运用[1],通过优化三生空间布局、统筹三生空间发展、保护自然资源和生态环境等措施,我们可以为实现可持续发展提供有力保障。

2 柳山村概况

柳山村位于新邵县雀塘镇西南部,东临寺门前社区居委会、西临沈家村,南临邵阳市、北临陈家坝村,距雀塘镇9公里。柳山村下辖13个村民小组,柳山村下辖 13 个村民小组,民族主要以汉族为主,截止 2021 年底全村总人口1342 人。

3 柳山村人居环境质量评价指标体系构建

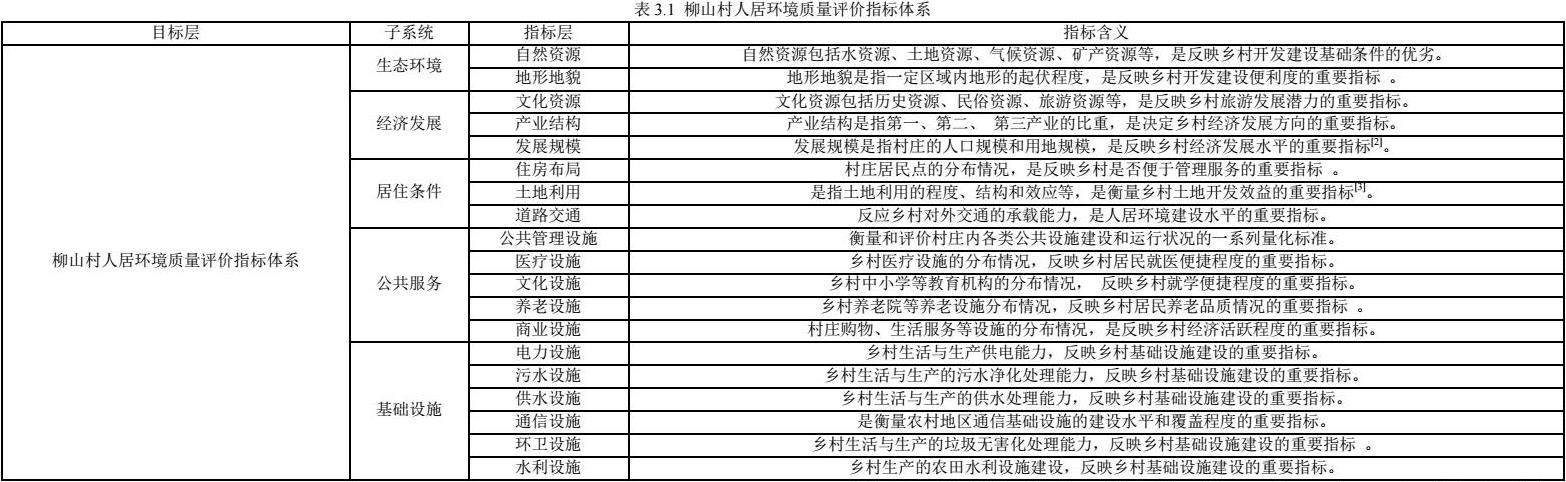

通过雀塘镇柳山村“多规合一”村庄规划编制的有效实践,在充分理解生产生活与自然资源的相互关系的基础上,系统地了解村庄在自然环境、社会经济、公共设施以及文化生活等方面的状况,从而发现存在的问题和不足,进一步对柳山村人居环境要素进行梳理、分析和研究总结,最终构建了柳山村人居环境质量评价指标体系。该评价体系包括5个子系统构成要素,19个指标层要素。即生态环境、经济发展、居住条件、公共服务、基础设施等五大子系统,自然资源、地形地貌、文化资源、产业结构、发展规模、住房布局、土地利用、道路交通、公共管理设施、医疗设施、文化设施、养老设施、商业设施、电力设施、污水设施、供水设施、通信设施、环卫设施、水利设施等19个指标层要素,表3.1所示:

4 柳山村人居环境总体布局与基本特征

4.1 生态环境布局与特征

柳山村的生态环境布局与特征独具一格,融合了丰富的自然资源和独特的地形地势。村庄以林地、耕地为主,林地资源非常丰富,村内生态环境良好,环境资源优越,植被丰富,构成了良好的自然生态景观,总体构成“七山一水两分田 ”的山水格局。

柳山村拥有得天独厚的条件。境内有龙山河与渔溪河,渔溪河自北向南穿越多个村落,柳山村的植被覆盖率高,绿树成荫的村道两旁和占地6亩的小游园内的青砖绿瓦、风雨桥、凉亭等景观,共同构成了一幅秀美的乡村风景画。柳山村整体呈现出西北高、东南低的地形特征。

4.2 经济发展

4.2.1 产业结构

柳山村的产业结构呈现出多元化的特点。柳山村积极推广现代农业技术,优化种植结构,注重发展特色农业,如葡萄种植、苗木种植等,为村民提供了更多的收入来源。

4.2.2 文化资源

柳山村拥有丰富的历史文化遗产和自然景观。人工景观带有渔龙公路入口的风雨桥和6 亩小游园,村委前的葡萄种植园基地以及村北部的池塘风光。

4.2.3 发展规模

2021 年底,柳山村常住人口共有1342人,结合国家对于生育政策的支持, 综合确定柳山村人口自然增长率控制在 3‰左右,机械增长率控制在0.3‰左右。

Pn=Po(1+K)n

公式中:Pn :规划期末村域总人口;Po:规划期初人口(基年为 2021 年,人口 1363 人); P:规划期内人口的综合增长数(人);K—人口综合增长率取 3.3‰ n—规划期限。

P2035 = 1342×(1+3.3‰)15= 1432

根据预测,至2035年,柳山村常住人口将达到 1432 人。

4.3 居住条件

柳山村在住房布局上受到地形地貌的显著影响,村庄住宅沿路零散分布,以传统农村院落为主要形式。村内住房质量总体较好,但仍有部分破旧的土坯建筑存在。房屋以两层或三层楼房为主,辅以部分平房,建筑风格多样,包括传统的青砖黑瓦与现代瓷砖装饰。在土地利用方面,农田是村中最重要的类型,主要种植水稻、玉米等粮食作物以及蔬菜、水果等经济作物。此外,村中还设有公共用地如广场、公园等供村民休闲娱乐,同时保留了林地和草地,为村民提供了丰富的生态资源。在道路交通方面,柳山村的道路网络完善,主要道路已硬化且路面平整,主干道宽敞平坦,能够容纳两车并行,还设有公交车站,极大地方便了村民前往县城和其他地方。

4.4 公共服务

柳山村在多个方面为村民提供了丰富的设施与服务。在公共管理方面,设有村委会办公楼,包含村级服务平台、村支两委办公室、会议室、图书室、警务室、卫生室等,同时村内公共服务中心提供各类公共服务事项的咨询和办理,极大地方便了村民的日常生活。医疗卫生方面,柳山村拥有两处卫生室和一处日渐照料中心,寺门前社区更有独立完善的卫生院,足以满足村民的日常医疗需求。在文化生活方面,文化活动中心为村民提供了图书室、阅览室、活动室等设施,丰富了村民的精神生活。此外,柳山村还关注老年人的生活,建有老年活动中心并提供相关服务,同时积极开展关爱老年人的活动。在商业服务方面,村内拥有多家小超市、便利店以及农产品销售点,方便村民购买日常生活用品和出售自家农产品。

4.5 基础设施

柳山村已建立起完善的设施网络,包括电力供应、污水处理、供水、通信和环卫等方面。电力供应网络覆盖全村,设有1个变电站和四个变压器;污水处理设施共有3处,配备排水管网确保污水顺畅处理;供水设施已实现全村覆盖,拥有一座水塔;通信设施完备,设有通信基站和线路,确保通信信号覆盖与质量;环卫设施包括4处垃圾收集点和处理设施,如垃圾中转站、垃圾桶和垃圾车,便于村民投放垃圾进行统一处理。此外,村域内山塘水库资源丰富,渔溪河穿流而过,灌溉用水充足,虽农渠众多但部分因年久失修已失去灌溉功能。

5 柳山村人居环境质量优化策略

针对柳山村人居环境质量构成要素的发展现状,分别从生态环境、居住条件、经济发展、基础设施及公服设施等方面就今后柳山村人居环境建设发展提出相应的优化策略。

5.1 柳山村生态环境优化策略

乡村生态环境优化措施重点就在于乡村生态格局的保护,也就是对农田、山体、林地、湖泊等生态资源的维护,严格控制对生态环境产生破坏和污染的各项生产生活行动[4]。注重生态环境的保护和修复,通过实施生态工程、加强环境治理等措施,确保生态面积不减少,生态功能不降低。此外,还需要加强对乡村生态环境保护的宣传,增强乡村居民的保护生态环境的意识,积极提倡乡村居民参与到环保行动中,实现生态环境保护与乡村人居环境高品质发展的和谐统一[5]。

5.2 柳山村居住条件优化策略

根据实地调研的问卷分析结果可以看出,当下柳山村的“空心化”现象严重,乡村自身发展的动力明显不足,乡村人居环境品质明显滞后。因此,按照“依法整治、规范有序、干净整洁、和谐宜居 ”的要求,对闲置废弃的“空心房 ”实施拆除;对县住建、文化等部门认定具有保护价值的古旧建筑、名人故居、革命旧址进行修缮保护;退出的宅基地采取“宜建则建 ”:即建成村庄公园、广场、绿地、道路等公共管理服务设施或重新规划为村民住宅小区、个人建房用地;“宜垦则垦 ”:即符合旧村复垦项目条件的,实施宅基地退出复垦为耕地,交易资金返还用于新农村建设,推动乡村振兴发展和美丽乡村建设 。

5.3 柳山村经济发展优化策略

大力实施乡村振兴战略,调整农业结构,推进农业转型升级。通过政策引导、产业帮扶、科技指导、资金支持等多种方式,促进农村发展、农业增效、农民增收。通过发展特色农业产业,如种植百香果、苗圃等,提高了农业产值和农民收入。同时,注重生态保护和环境治理。在推进经济发展的过程中,始终坚持绿色发展理念,发展绿色、低碳、循环产业,推动传统产业转型升级,引进先进环保技术,提高资源利用效率。充分利用自然资源和生态优势,发展生态农业和乡村旅游,推广绿色农业模式,减少农药化肥使用,扶持乡村旅游,促进柳山村经济发展与生态环境和谐统一。

5.4 柳山村基础设施优化策略

柳山村基础设施质量整体一般,还需要加快健全乡村配套基础设施建设,提高村庄通达性,完善交通和水利设施,提升道路和农田灌溉效率。同时,健全给排水系统,实现供水管网和排水管网的全覆盖,加强排水设施建设,建立雨水收集和排放系统,防止内涝和污水排放对环境的影响。建立电力和通信应急保障机制,确保在紧急情况下能够迅速恢复供电和通信。环卫设施方面,合理配置垃圾桶或垃圾池、垃圾收集和清运设备等,切实改善乡村生产生活的基本条件。

5.5 柳山村公共服务优化策略

公共服务的优化是提升乡村人居环境质量的重要体现。柳山村公共服务整体水平一般,需要政府、社会组织和村民共同努力,充分贯彻城乡协调发展的理念,推动要素资源更多的向农业农村配置,完善乡村公共服务体系,合理配置公共服务设施,实现乡村公共服务均等化覆盖,为乡村居民提供更加优质、便捷的公共服务。

6 结论

柳山村在人居环境质量优化提升方面有着巨大的潜力和空间。通过实施上述策略,我们可以推动柳山村实现生态宜居、生活富裕、设施完善、服务优质的人居环境发展目标,为乡村居民创造更加美好的生活环境。

参考文献:

[1]李陈.中国城市人居环境评价研究[D].华东师范大学,2015.

[2] 冯晋萍.山地河谷型聚落空间特征与保护规划策略研究——以山西省平定县下马郡头传统村落为例[D].太原理工大学,2021.

[3]谢超.社区营造视角下当代乡村聚落营建模式研究——以长江中下游聚落营建为例[D].华中科技大学,2017.

[4] 琚康和.村域尺度下的乡村人居环境品质评价——以合肥市庐江县为例 [D].安徽建筑大学,2021(08).

[5] 李继涛.河南省小城镇人居环境评价及规划策略研究[D].北京建筑大学,2018.

作者简介:李西(1985),女,中国湖南省邵阳市人,硕士,讲师,研究方向:城乡规划、旅游规划、人居环境等。

基金项目:湖南省教育厅一般项目“基于‘三生’空间理念下乡村人居环境质量评价体系研究”,22C0453。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号