- 收藏

- 加入书签

“五育融合”视域下的主题式项目化德育活动模式探究

——以学校德育活动之“潮起亚运”为例

摘要:立德树人,“五育融合”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的任务是全体教育人的共同目标。过去我国教育以“唯分数论”,对于人才的培养片面、单一。教育实施过程存在各“育”之间彼此分离,始终与“全面发展”、“全面育人”这一教育宗旨相背离。近年来,随着国家相关政策出台,从宏观层面明确提出了全面发展人的时代需要。本论文旨在通过初步探索构建主题式项目化的活动模式,实现“五育”的有机融合。将德智体美劳所体验的“善”、“真”、“健”、“美”和“实”的素养追求聚集到相关的教育活动中,相互渗透,实现五育的整体生成。

关键词:五育融合;主题式;项目化

立德树人,“五育融合”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的任务是全体教育人的共同目标。近些年,我国颁布了多个与“五育融合”相关政策,从宏观层面明确提出了全面发展人的时代需要。事实上,不仅我国,许多西方国家或国际组织也积极提倡人的全面发展的教育。如经合作组织(OECD)提出“核心素养”就包括了五育的特征。目前,“五育融合”的理论研究与实践探索层出不穷,但在传统教育评价观的长期影响,我国现阶段德育教育工作存在“五育”缺失的问题,在具体落实时,通常会将“五育”划分为几个独立的活动,各育之间缺乏内部逻辑,呈现分裂状态。如何立足“五育融合”视域,整体推进“五育融合”在德育活动中有效实施,值得我们深入探究。而主题式项目化的德育活动模式或将成为有效解决当前德育活动中,“五育融合”现状相互割裂、相互独立等存在问题的有效途径之一。

一、主题式项目化研究现状

1994年Kovaik & Olsen提出主题式教学,当时称为统整主题研究,是以主题为中心,由组织者建构生活中的议题,设计探究活动。主题式研究通常运用在教学活动中,以实现课程与教师的统整以及学科之间的统整。但在实施过程中,往往过分关注中心思想,重内涵轻活动,容易忽略活动主体,没有从学生角度出发设计活动,导致活动成效停留在理论成果。项目化研究源于项目学习,也有研究者称为“项目化学习”、“项目式学习”等。归纳分析其中最主要观点,项目学习是一套兼具学科性、综合性的系统的学习方法,通常在学科教学和企业管理应用比较多,鲜少在德育活动中应用。

目前,尽管已有“主题式”活动与“项目化”活动的研究,并已取得很大成效。但在实践中,两者更多地处在割裂的状态,单纯的“主题式教学”对任务驱动和“学生的学”等关注不够,单纯的“项目化学习”设计的不同项目相对独立,缺少项目间的联系和学习经验的连贯性。因此,笔者大胆尝试探索提出“主题式项目化”理念,将两种教育理念的优点整合,以实现优势互补。

二、主题式项目化德育活动实施途径

1.确定“主题链”实施策略,开发“三跨”联动的主题式项目化活动体系。

杜威在《学校与社会》一书中指出:“当儿童生活属于这个共同世界的各种各样的而又具体和生动的关联之中,他的各门学科就自然地是统一的。因此,在实施主题式项目化德育活动时,我们采用“主题链”为主要实施策略,开发“三跨”联动的主题式项目化活动体系。

“主题链”即以“主题”作为引领载体,以“五育融合”为视角,挖掘主题内容中的“五育”育人点,在整合与开发项目时力求打通五育之间的壁垒,在坚守基础性、拓展性和研究性“三位一体”中逐步实现“三跨”(即跨年级、跨学科、跨领域)的多方位融合。

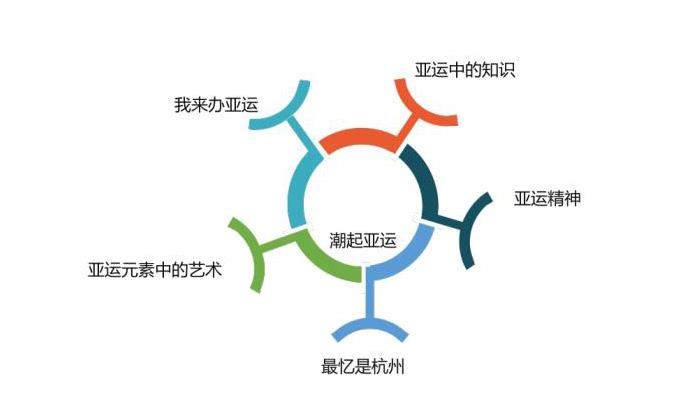

以我校“潮起亚运”主题式项目化德育活动为例。在2023年9月,亚洲运动会在我国杭州举办。杭州亚运是向新时代少年讲好中国故事,传承中华优秀传统文化的巨大契机,一场运动会,是一场竞技与文化共融的盛会,更是一次五育融合主题教育。于是我们以亚运为素材,挖掘亚运主题中的“五育”育人点,设计以“潮起亚运”为主题的项目化系列活动。具体包括“亚运中的知识”、“亚运精神”、“最忆是杭州”、“亚运元素中的艺术”、“我来办亚运”等项目板块。这些板块综合融通了“五育”的内容,活动类型有学科类、德育类、艺术类、劳育类,不同类别的项目活动在达成本项目目标的同时,还可以让学生在学习过程中兼及其他目标。

在每一个板块中,通过项目任务驱动,进行“五育融合”的顶层设计(跨年级、跨学科),每个项目设计的围绕“亚运”这个核心主题,有效将其他五项内容都组织串联起来,让学生在活动的过程中获得多方面的成长与发展。继续以“潮起亚运”为例,在亚运这个主题下设的五个项目包括中,包括了学科类——亚运中的知识,德育类——亚运精神,体艺类——亚运元素中的艺术,劳育类——我来办亚运,综合类——最忆是杭州。这里面每一个项目都需要学生投入充沛的精力与体力,调动各方面的知识与能力。如“我来办奥运”,学生对运动会的选址分析中,就要去搜集一系列资料,主要包括:运动会场馆的选择与设计,运动项目场地要求,运动员和观众的需求,于是在选址上还要考虑城市环境、天气、交通、饮食文化等等,在这个项目活动中,学生从分析、设计、展示、体验每一环节都要运用各学科知识,在小组思考与反复探讨中,“五育”得以共融共通,更具真实性和生活化。深入了解亚运的精神和祖国的强大,实现知、情、意、行的协同培养和发展。

2.依托学校德育体系,搭建“五育融合”实践平台。

“五育融合”视域的主题式项目化活动不能只是几次活动的累积,它需要有赖于特定的课程形态、实施方式和多元的实践空间。只有丰富多样的体验活动才能更好的激发学生主动探究的兴趣。它的目标是多维的,因此在实施过程中,需要依托学校德育体系,甚至需联动校内外资源拓展教育空间,以实现学生的发展不只限于一育。因此,将家长、社区负责人等多方力量纳入育人工作主体,成为主题式项目化“五育融合”的引领者。结合学校原有的德育评价体系,落实好载体和基地建设。项目活动地点将不局限于教室,可结合本土文化并依托社区资源,使“五育融合”更适合学情,更具真实性和生活化。

继续以“潮起亚运”为例。在各项目设计和活动实践过程中,学生围绕驱动性问题,如“我来办亚运”展开丰富多样的探究活动。

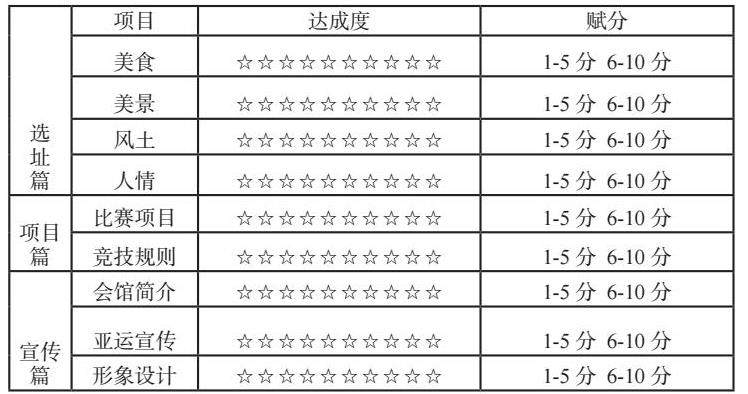

我们依据校园文化特色及德育评价体系,把“育人式评价”与“育分式评价”有效关联对接,把活动中形成的优秀作品进行评价展示,展示中,让学生参与给分评价,并把分数折算后计算入育人评价中,实现“以育人的方式育分,在育分中育人”。“五育”中的每一“育”都有相应的激励分,每一激励分以激励卡形式发放。每主题月项目活动结束后,学生可根据激励卡获得情况,以“雷达图”形式进行分析:达标者参与争星评选,不足者须在教师指导下完善,从真正意义上实现“五育融合”的评价方式。学生也在具体各个项目解决任务的过程中,逐渐学会分析问题、解决问题的方法性知识,在解决矛盾冲突生成学生之间的沟通、理解、倾听、共情等能力,体现出对学生成长发展的“五育融合”价值。

总而言之,“五育融合”视域下的主题式项目化德育活动模式,以五育融合为指引,研究“主题式项目化活动”模式所关注的经验总结和项目间相似点的迁移和侧重点的对比,设计符合学生身心发展规律和喜闻乐见的主题式项目活动,主张构建集多方协同、学科融合、资源整合、过程评价、科学研究于一体的德育活动实践框架。综合融通了“五育”内容。通过让学生经历问题解决与任务完成的过程,提升能力,完善品格,使学生的文化体验、审美体验、劳动体验和道德体验得到增强,实现精神与身体的和谐统一,进而实现德智体美劳的全面发展。

参考文献

[1]宁本涛,刘正芬. 文化自新:“五育融合”校本化实践的催化剂——以四川省泸州市江南小学为例[J]. 中国教师,2020,(12):5-8.

[2]刘奕冉,夏永庚. 基于“五育融合”的项目式学习活动设计类型与策略[J]. 教学与管理,2022,(36):94-98.

[3]陈青天. “五育融合”背景下的学校德育一体化实践路径研究[J]. 教学管理与教育研究, 2022, (05):12-14.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号