- 收藏

- 加入书签

基于前馈控制理念的护理干预在肺源性心脏病伴肺动脉高压患者中的应用效果

摘要:目的:探讨基于前馈控制理念的护理干预措施对肺源心脏病伴肺动脉高压的应用效果。方法:选取2023年1月至12月400例肺源心脏病伴肺动脉高压患者为研究对象,按照随机数表法分为对照组和干预组,每组200例。对照组给予常规护理,干预组在常规护理的基础上给予基于前馈控制理念的护理干预措施,比较两组患者治疗后肺动脉压变化情况。结果:干预组治疗后肺动脉压低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:基于前馈控制理念的护理干预措施对降低肺动脉,提升临床患者护理安全质量有积极影响,是一种值得临床借鉴和推广的护理模式。

关键词:前馈控制;肺源心脏病伴肺动脉高压;护理干预;

慢性肺源性心脏病,一种由肺部疾病、其他肺胸疾病及肺血管病变引发的心脏疾病,在其病程中,若患者治疗不当,长期血管缺氧、血液高凝状态及内皮损伤等因素会逐渐导致肺动脉高压的形成。传统的护理模式主要聚焦于肺源性心脏病伴肺动脉高压患者的治疗流程,然而,在不良反应的预防和管理上,其针对性和整体性显得不足。前馈控制作为一种基于预测的护理管理策略,核心理念在于“预先防范,消除隐患”。它强调对潜在风险因素的预先识别与干预,力求在问题出现之前就采取相应的防范措施,从而有效地降低风险发生的可能性[1]。本研究旨在探讨基于前馈控制理念下的护理干预效果,以期减少肺源性心脏病伴肺动脉高压治疗过程中的不良反应,提升临床护理的质量,并为今后的护理实践提供新的思路和方法。

一、资料与方法

1.1研究对象

本研究选取2023年1月至12月400例肺源心脏病伴肺动脉高压患者为研究对象,按照随机数表法分为干预组和对照组各200例。对照组男性92例,女性108例,平均年龄(67.28±10.67)岁;干预组男性91例,女性109例,平均年龄(60.06±10.89)岁。两组一般资料无统计学差异(P>0.05)。

1.2患者的入选标准

纳入标准:①确诊肺源心脏病伴肺动脉高压的患者;②签署知情同意书。排除标准:①重要器官功能失代偿;②不配合治疗的患者;③严重肺部感染或上呼吸道感染。

1.3干预方法

对照组采用常规护理。干预组在常规护理的基础上,实施基于前馈控制理念的护理干预措施,具体操作如下:

1.3.1成立前馈控制小组

小组成员构成涵盖主管医生、护理组长以及主管护士等关键角色。每个小组中,主管医生和主管护士共同肩负起患者管理的重要职责,而护士长则担任小组的核心领导,统筹全局。为了确保小组能够高效运作,全体成员参与了前馈控制理念及其相关知识和方法的系统培训。培训过程中,广泛搜集了国内外最新的护理资讯和前沿研究,通过深入的讨论与交流,共同回顾并总结了过往治疗与护理过程中存在的不足之处。这一过程中,加强各学科之间的风险管理协作,通过集思广益,提前预见并避免可能出现的并发症。最终基于这些讨论和总结,制定出了一系列合理且有效的前馈控制措施,以确保患者能够得到更加安全、高效的医疗服务。

1.3.2风险评估

医生查阅病历,全面了解患者的病情、既往病史、抽血及心电图结果,及时动态评估患者的情况;护士及时与医生沟通,了解患者的整体情况及是否存在易导致治疗后不良反应的风险因素,进行护理风险评估,制定有针对性的防范措施。

1.3.3预见性护理

治疗前进行药物及护理相关知识宣教。护士通过查阅资料,制定监测、治疗病情流程图,结合流程图向患者讲解流程、操作过程中的配合要求,使患者充分了解治疗的流程,为患者答疑解惑,消除焦虑、紧张的情绪,积极配合检查的完成。加强老年患者的风险管理,因机能退化,代谢缓慢,存在多种疾病及全身状况较差等风险因素,药物治疗发生不良反应的概率增加。饮食上指导进食前可少量饮水,无恶心、呕吐、呛咳等不适后再进食温凉清淡易消化半流质饮食。

1.4统计学方法

应用SPSS26.0对数据进行统计分析。计数资料以百分比表示,采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,若服从正态分布且方差齐采用两独立样本采用t检验,若方差不齐和(或)呈非正态分布资料采用非参数检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

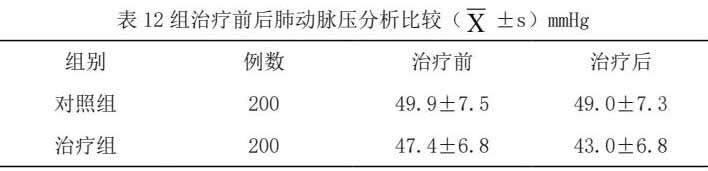

1.1两组治疗前后肺动脉压的变化情况比较,干预组治疗后肺动脉压明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

三、讨论

慢性肺源性心脏病患者面临的肺动脉高压问题,主要源于多种肺系疾病的长期影响,这些疾病导致患者长时间处于缺氧状态,进而引发血液高凝状态、血粘度上升以及内皮功能受损。这类疾病的预后通常较为严峻,患者往往因右心衰竭而面临生命威胁。然而,值得注意的是,有研究表明,对于肺源性心脏病并伴肺动脉高压的患者,若能提前实施预见性的干预措施,可有效降低治疗后不良反应的发生率[2]。前馈控制,作为一种积极主动的护理风险管理策略,它强调对潜在风险因素进行事前的评估与防控,旨在规避风险事件的发生。这种方法已被广泛应用于临床护理风险事件的管理中,并得到了多项研究的支持[3][4]。这些研究表明,前馈控制理念不仅有助于提升临床护理的质量安全,避免医疗纠纷,还能显著提高患者的护理满意度。与这些研究相呼应,本研究也发现,通过前馈控制模式进行干预的患者组,在术后不良反应发生率及焦虑得分上均明显低于对照组,且护理满意度显著高于对照组(P<0.05)。这一结果充分证明了前馈控制方法在风险事件管理中的积极作用,它不仅能够增强护士工作的主动性及能动性,还能强化风险管理意识。

因此,前馈控制模式在肺源性心脏病伴肺动脉高压患者的管理中,具有显著降低肺动脉压、提升护理质量的效果,应作为临床应对护理风险管理的一种常规模式加以推广和应用。

参考文献

[1]叶文琴,朱建英.现代医院护理管理学[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[2]王亚婷,王新霞,王春凤.无痛胃肠镜检查患者发生并发症的危险因素及对策分析[J].河南医学研究,2022,31(4):626-629.

[3]张熬存.前馈控制在ICU机械通气呼吸机相关性肺炎风险管理中的应用[J].青岛医药卫生,2023,55(2):137-140.

[4]张平,吴雷.前馈控制风险管理在产房临床护理管理中的应用J].当代护士(下旬刊),2022(4):100-102.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号