- 收藏

- 加入书签

浅谈智能建造技术在超高层项目中的协同应用

摘要:发展智能建造是贯彻落实党中央、国务院决策部署的必然要求,对加快推动建设行业转型升级和高质量发展具有重要意义,此外在“碳中和”、“碳达峰”战略目标背景下,建筑行业正在经历一场广泛而深刻的产业变革。作为建筑业第一线管理者,站在新的征程上,如何贯彻新发展理念,统筹建筑工业化、信息化及绿色化融合发展要求;如何推动智能建造在实际项目上落地;如何提升数字化设计和智能施工管理水平,正成为全行业面临的紧迫任务与共同挑战。

基于此,本文结合实际项目案例,分析智能建造与建筑工业化在大型产业园区、超高层项目中的协同发展;总结新一代信息技术在设计过程中的集成应用;并对智能施工、智慧建筑运维管理的应用进行相关延伸探讨;从而在一定层面上为落地实施智能建造技术,提升项目精细化管理水平提供理论基础以及经验借鉴。

关键词:智能建造;超高层;BIM技术;智慧建筑;运维管理

0 前言

2020年7月住房和城乡建设部等部门联合推出《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,明确了我国智能建造发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务及保障措施。

智能建造是以新一代信息技术、先进制造技术与工程建设领域深度融合为特征,以工业化建造和数字化建造为基础,以提升工程质量安全、效益和品质以及推动生产力升级和生产关系重塑为目标,实现工程项目全过程数字化、网络化、智能化的新型建造方式[1]。

截止目前,全国各省市大力响应国家政策,并根据自身经济社会发展状况和产业基础条件,陆续出台相关智能制造与建筑工业化协同发展的指导意见。如安徽省合肥市,于2022年底入选国家首批智能建造试点城市,于2023年5月印发《智能建造试点城市建设实施方案》,明确智能建造技术创新、强化数字化设计运用、推行智能化施工管理等十二项重点任务。同时出台激励政策,对建筑业企业加快数字化、网络化、智能化转型升级的项目,按投资额20%给予最高200万元补贴。

在深入践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念下,在创建国家智能建造试点城市建设契机下,作为建筑行业的从业者,设计企业的管理者应直面挑战,在项目建设的各环节积极探索智能建造与建筑工业化协同发展路径,加快企业数字化转型升级,推动自身业务高质量发展。

1 项目案例

1.1工程概况

项目建设地点位于合肥市高新区将军岭路与彩虹西路交口东南侧,土地性质为工业用地,项目占地面积 67973.56㎡(约 102亩),总建筑面积257573㎡,其中地上建筑面积178876㎡,地下建筑面积 78697 ㎡。

地上主要由A1科研楼(38F),A2高层生产厂房(12F)、B1高层生产厂房(22F)、A3商业配套楼、C1运动休闲中心及D1~D6栋多层生产厂房组成,本工程设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。

2 关键技术

2.1 绿色设计技术

当前,绿色建筑成为行业发展方向,在“双碳”目标的背景下,绿色建筑将由“低碳”向着“近零碳”“零碳”方向发展[2]。

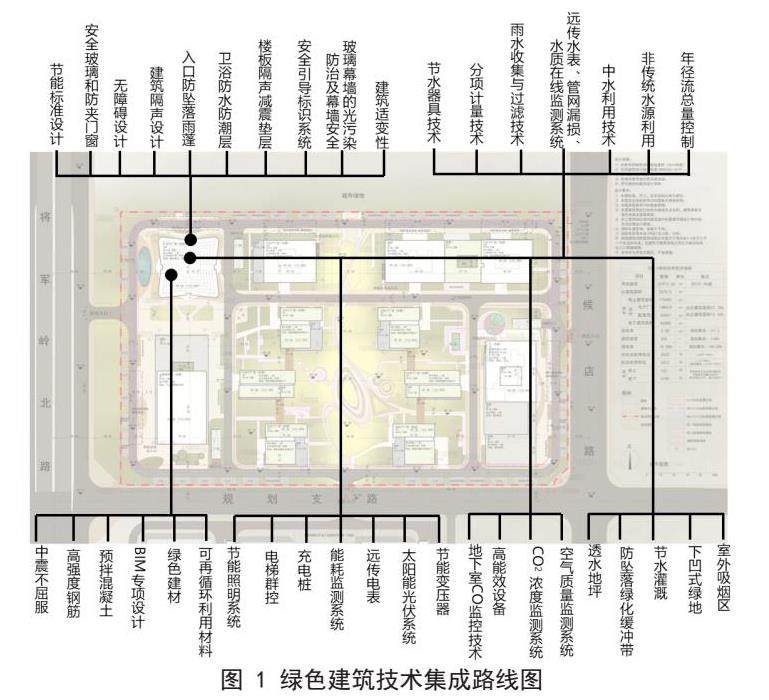

本项目旨在打造绿色、低碳的高品质产业园区,绿色设计要求高。A3配套用房、Cl运动休闲中心、配套用房执行《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)二星级标准。

其中A1研发楼(科技研发类),建筑层数为38F,建筑高度为164.95m,总建筑面积约为65309㎡,根据《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》(建科〔2021〕76号)、《合肥市绿色建筑发展条例》,结合规划设计条件, 项目A1按照绿色建筑三星级要求进行。

在绿色规划及技术措施上集成应用:维护结构保温隔热技术、玻璃幕墙光污染防治及安全、海绵城市设计、智能化系统、高能效设备等,并开展装配式设计与BIM技术全过程应用,实现提高与创新应用。根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021),项目设计考虑节能减排措施降低单位面积碳排放量,同时编制碳排放计算报告书,这对我们数字化设计、信息化管理水平提出了更高要求。

2.2 装配式建造技术

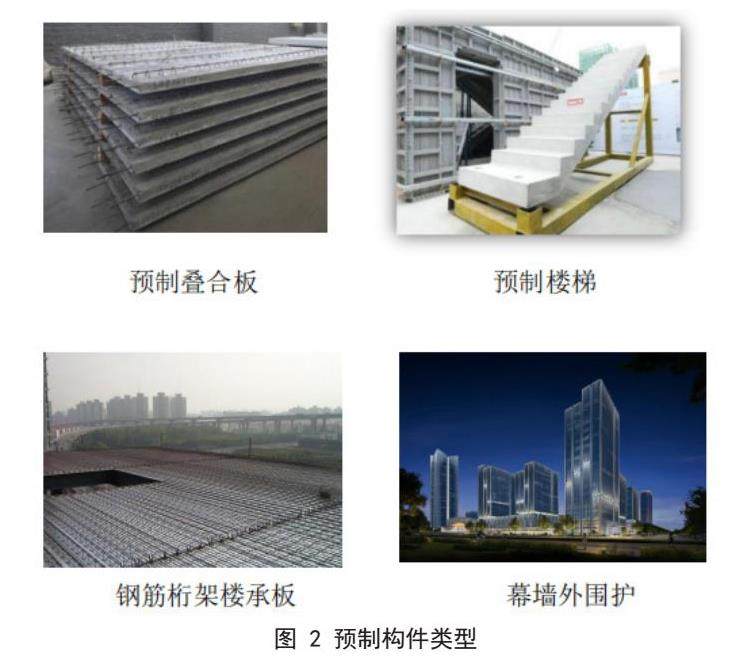

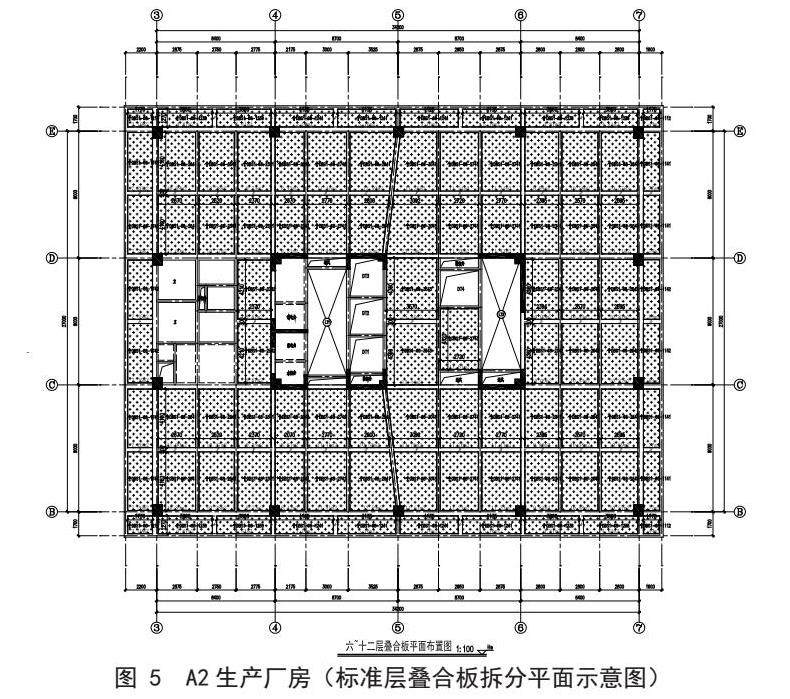

依据规划设计条件,本工程生产厂房装配式建筑面积不低于地上建筑面积60%,装配率指标不低于30%。在统筹考虑各楼栋使用功能、结构体系、投资造价与工业化水平各因素下,选择A1科研楼、A2生产厂房实施装配式建筑技术。预制构件种类选用为:预制叠合板(混凝土及钢筋桁架楼承板)、预制楼梯、非承重外围护非现场砌筑墙体(幕墙外围护)。

本项目遵循“设计、加工、装配一体化”的原则,设计时充分考虑构件生产以及现场安装要求,协同各专业通过标准化柱跨、模块、通用结构等不同组合,实现建筑平面和户型功能空间的丰富效果,满足节约用地和用户使用需求。

装配式技术方案及预制构件准化设计主要体现在以下几个方面:

1)预制装配式建筑严格按照建筑模数进行设计,为工业化部品构件尺寸协调、互换通用创造条件,便于工厂化统一加工。

2)装配式建筑设计全面考虑装配式结构体系特点,设计所选用预制构件规格与类型及设备安装,适应建筑使用功能,同时考虑运维需求及改造的可能。

3)A1科研楼为型钢混凝土框架-核心筒结构,楼板采用钢筋桁架楼承板;A2生产厂房为钢筋混凝土框架剪力墙结构,楼板采用60mm(预制)+80mm(现浇)叠合楼板。厂房标准层层高为4.2m,各单体楼梯开间进深均统一,预制楼梯梯段为统一规格,标准化程度高。

4)本工程外围结构护均采用幕墙体系,设计标准化、生产工厂化、施工装配化、全过程信息管理程度高。

2.3 数字化设计应用

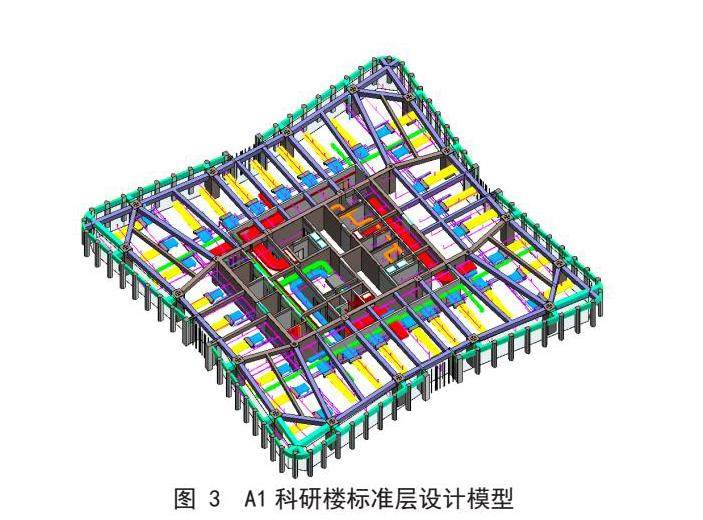

作为大型产业园、超高层项目,建筑立面造型新颖、机电系统复杂、精细化管理难度大,根据《关于进一步推进合肥市建筑信息模型应用工作的通知》(合建设〔2021〕24号),采用 BIM 技术进行全专业协同设计。

BIM 团队与设计团队协同配合,在方案、初步设计、施工图设计各阶段,协同各专业开展并行设计,完成性能化分析、装配式设计、三维管线综合、可视化展示等工作,以此强化设计总承包的质量管理。BIM技术应用的重难点如下:

(1)绿色设计等级高。建筑风环境、光环境、室内舒适度、噪声等性能化分析模拟要求高,性能指标分析难度大;

(2)机电系统复杂,专业交叉多。建筑、结构、给排水、暖通、电气、幕墙、装修、泛光多专业交叉,通过三维技术虚拟和碰撞检查,提前快速预见问题,整体控制项目实施风险[3];

(3)装配式拆分设计,指标统计难度大。借助数字化技术,以部品部件为基础开展拆分设计与优化,在方案设计的同时快速实现指标数据统计,工作效率与成果准确率明显提高;

(4)参与方多,协同效率低。借助信息模型能够快速建立多方沟通协调平台,线下线上适时召开综合协调会,避免反复协调,无效沟通,极大提高会议效率。

2.4 工厂化生产

作为大型产业化实施项目,我们在设计方案中优先选用标准化程度高,便于工厂批量化生产,装配化施工的技术体系。在构件深化、生产制造阶段继续践行智能建造的理念,如:借助数字化技术开展预制叠合板深化设计与生产,开展建筑幕墙深化设计与制造,开展新型铝合金模板深化设计与加工。

铝合金模板是一种具有自重轻、强度高、加工精度高、单块幅面大、拼缝少、施工方便的特点;同时模板周转使用次数多、摊销费用低、回收价值高,有较好的综合经济效益。铝合金模板同时具备成型混凝土表面质量高、建筑垃圾少的技术优势,符合建筑工业化、环保节能、绿色建造要求。

在预制构件深化过程中,项目团队与施工总包、构件厂商提前做好对接协调,明确施工工艺、掌握生产计划及构件运输要求,保证构件制作、生产、运输各环节的可实施性;以此保证构件生产效率与质量。

(1)通过数据集成共享,开展虚拟施工模拟与协调,提前发现专业间冲突问题,不符合施工工艺问题,施工安装中存在风险问题,确保构件生产进度与质量;

(2)基于深化协调后的模型,直接输出生产加工图纸、材料明细表,并借助企业资源计划(ERP)管理系统,可以实现构件生产全过程的自动化、信息化,如:物料管理、生产计划管理、质量管理等,有利地推动了构件的智能建造。

(3)借助RFID技术,出厂合格构件被赋予唯一的身份标签。电子标签包含材料、制造与质检的全部信息,施工安装过程中仍然可以继续附加。如:建立运行阶段的BIM数据库,可以查看设计、生产、施工三个阶段的构件、设备的相关信息,并对现 有的资料进行对比,找出存在的问题,进行零件、设备的维修、人员的记录[4]。

基于以上智能建造技术的实施应用,可以说筑工业化、数字化、智能化技术在本项目中得到了全面体现,新型智能建造产业体系有了一定的雏形。

3协同应用重点

3.1 参数化设计

绿色设计与技术评价贯穿项目实施全过程,作为项目实施中的重要内容,涉及专业多、技术要求高。本项实施过程中我们跨专业加强技术研究与创新,确保设计与评审工作顺利完成。

针对A1研发楼,为应对超高层三星目标设计,开展基于参数化的绿色设计,快速实现多方案比选与优化。

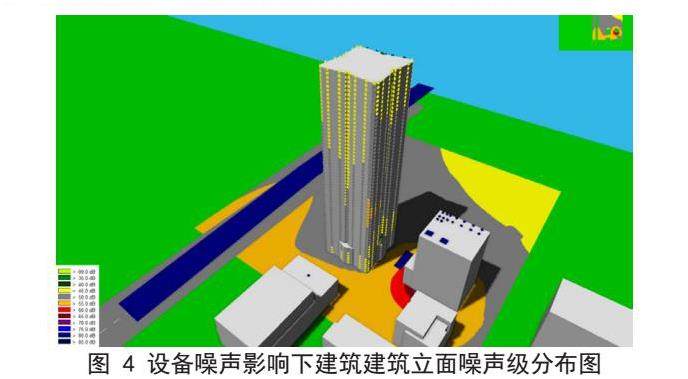

(1)开展多类型(通风、采光、舒适度、噪声、碳排放)性能分析模拟,并通过软件间数据转换,实现一模多用;

(2)开展多方案比选,优化空调蓄冷蓄热系统设计,确保最优方案、节省投资造价;

(3)开展精细化模拟,对比如避难层设备与冷却塔噪声分析,提出多项优化措施,避免运营与使用中出现设计遗憾。

3.2 部品部件标准化

加快建筑工业化升级,大力推进先进制造设备、智能设备的研发、制造和应用,像造汽车一样造房子成为大家共同期待。在装配式建筑设计与产品研发中,应用标准化与模块化的理念就显得特别重要。

(1)装配式设计方案是否满足标准化要求;

(2)部品部件的选型是否有利于批量化生产,装配化施工;

(3)部品部件否有利于后期维保、部品更换等等[5]。

本项目,我们在设计之初就综合考虑各楼层平面的功能要求,深入研究柱网尺寸、功能组合、构件拆分方案。

平面结构柱网布置应尽量规整,相近跨度的梁截面设计应统一,并尽量减少次梁数量;叠合板拆分时,尽量采用大板拆分,减小现场吊装的次数,且构件尺寸还需考虑运输和吊装的风险性。通过构件的标准化、模数化,最大程度地方便构件生产和安装,满足产业化生产要求。

3.3 数字化集成

随着经济社会的发展,人们对于建筑空间的要求和期待越来越高,面对体量越来越大、系统越来越复杂的项目,传统的管理手段、管理技术已难满足需求,精细化管理水平面临更大挑战。

此时,BIM、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能等新技术的出现与创新应用,及时弥补了这种不足。通过十年多的数字化技术推广与集成应用,建筑信息模型(BIM)、互联网及移动通信技术,发挥的作用越来越大,带来的价值越来越高。

作为项目管理者,在统筹成本、进度与质量等目标管理过程中,应及时建立数字化设计、智能建造管理思维。

(1)在项目实施过程前,确保建立与工作任务相匹配的数字化实施团队,满足项目实施需求;

(2)在项目实施过程中,适时监控工作进度,确保各专业间数字化设计、成果的快速建立、集成与应用;

(3)遇到问题时及时提供帮助,确保各团队(建筑结构、机电设备、构件生产、装配施工)开展充分、高效协调,快速解决信息孤岛或者信息堵点;

(4)在面对选择、项目决策时,尽可能借助数字化的手段,收集、整理、分析项目中的信息,确保及时准确。

在项目实施过程中,我们深刻认识到数字化技术的应用不是某一个单位,更不是一个专业的事情。只有项目团队统一认识,形成合力,才能确保技术落地应用,产生实实在在价值。

3.3智能化施工

到2025年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高。

作为智能建造产业体系的关键一环,施工阶段的普及应用必将带动整个产业链的快速发展。本项目在施工阶段将继续秉持智能建造的理念,在以下四个方面开展实践应用:

(1)基于BIM+物联网技术,建立多方协作智能建造平台,强化项目参与各方信息共享,上下游协同。

(2)推行智能管理模式,通过虚实结合方式提高项目现场管理效率和精细化管理水平。

(3)推广建筑机器人在生产、施工等环节的应用,辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。

(4)竣工验收和资料归档阶段,提交 BIM 竣工模型和数字档案,为后期运维管理提供基础数据库。

结语

借助数字化技术,成功应对项目的绿色设计、装配式设计、项目信息模型建立与集成应用,有效提升各项工作效率与质量,保证了项目的顺利推进。在工程建设各环节实施绿色建造、协同应用智能建造,初步形成协同发展的建造体系。

虽然智能建造体系还不成熟,标准和成果评价体系还不完善,但是未来5-10年智能建造项目必将如雨后春笋般建设、竣工,智能建造的应用场景也将越来越丰富。站在新的起点我们应该尽快抓住项目实施的机遇,提升绿色化、工业化、智能化实施技能,积累智能建造管理能力,不断提升企业核心竞争力,才能在新技术变革、产业升级中走的更稳、更远。

参考文献:

[1]刘美霞,卞光华,陈伟等.超高层公共建筑智能建造技术体系探索实践[J].建筑结构,2023,53(10):10-14+73.DOI:10.19701/j.jzjg.JG22020.

[2]李鑫强.双碳目标背景下绿色建筑关键技术研究与应用[J].建筑技术开发,2023,50(05):152-155.

[3]张莹.低碳智能建造BIM技术的应用[J].绿色建筑,2023,15(02):18-20.

[4]陈冰,齐军,孔永钦.基于BIM的装配式建筑精益建造研究[J].智能建筑与智慧城市,2022(12):100-102.DOI:10.13655/j.cnki.ibci.2022.12.027.

[5]刘美霞,张素敏.标准化部品部件库助力装配化装修数字化、智能化升级[J].中国勘察设计,2020(09):42-45.

个人简介:钱炜兴(1984.08-)男,汉族,本科,高级工程师,安徽池州人,专业:建筑学

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号